【いざ鎌倉(40)】順徳天皇、譲位

前回の振り返り。

大内裏再建が失敗に終わり、挫折を味わった後鳥羽院。

冷静さを失い、和歌の世界の同志であった藤原定家を歌壇から追放します。

そして、幕府への苛立ちは限界を迎え、いよいよ決戦へと歩みを進めていくことになります。

後鳥羽院の決断

前回触れた後鳥羽院による大内裏再建の事実上の失敗。

名誉挽回と求心力の回復のために打ち出した後鳥羽院の新たな計画、それこそが鎌倉幕府を軍事力で屈伏させることであったと私は考えます。

長江・倉橋両荘の地頭交代を幕府が蹴ったことが決定的理由に語られることも多いのですが、それは要因の一つでしかないでしょう。

実朝死後、無礼な姿勢を示し続けた幕府を後鳥羽院は不満に思っており、我慢の限界を超えたのが大内裏再建への非協力的な姿勢であったのではないでしょうか。

遅くとも承久2(1220)年半ばには、大内裏再建が当初の計画通り進まないことは確実となっていたでしょうから、同時期に挙兵の計画を後鳥羽院は考えるようになったと思われます。

鎌倉と京を襲う火災

ただ、大内裏再建の失敗に終わったのは単に幕府が不忠であったからとも言えません。

幕府だけでなく、大寺社も免税特権を得て、非協力的だったことは触れました。

そして、幕府も大寺社も朝廷自身も大内裏再建が進められた承久元年~2年(1219~1220年)は、共通する大きな問題が抱えていました。

京と鎌倉で火災が多発していたのです。

この頻発する火災が、再建の足を引っ張ることになった側面はあるでしょう。

京では、承久元年11月27日の火災により六勝寺の延勝寺・成勝寺・最勝寺の一部が焼失しました。承久2年3月26日に清水寺、4月13日に祇園社、4月19日に吉水坊、4月27日に大内裏の陽明門・左近衛府・右近衛府が火災に見舞われました。

お膝元の京での相次ぐ火災が、大内裏再建に影響を与えないわけがありません。

そして、鎌倉でも火災は多発します。

承久元年は、9月22日と12月24日に鎌倉市中で火災があり、特に12月の火災では「尼将軍」北条政子の邸宅が焼失しました。

承久2年も火災は頻発し、2月に2度、3月、9月、12月に火災がありました。

幕府の正史『吾妻鑑』は次のように記します。

「去今年鎌倉中、火事絶ゆることなし。わずかに遅速ありと雖も、遂に免るる所なし。直なる事にあらざるか」

(去年から今年にかけて鎌倉で火事が絶えることがない。時期に前後はあっても、火災を免れた地域はなかった。ただごとではない)

幕府ではなく、時期が悪かった

加えて建保末期からの旱魃を原因に、朝廷は元号を「承久」と改元しましたが、承久になってからは大雨・洪水となり、農作物は不作となっていました。

朝廷も幕府も自然災害により、支出は増え、年貢収入は減っている。

この時期に後鳥羽院は大内裏再建を進め、大増税を課しました。

これまで歴史的偉業を積み上げてきた後鳥羽院は、自身の日本国統治に絶大の自身を持っており、大内裏再建事業も成功を疑わなかったことでしょう。

ただ、この時は明らかに時期が悪かったとしか言いようがありません。

承久2年の大内裏再建計画は失敗するべく失敗したのだろうと思います。

禅暁の誅殺

さて、幕府の話に移ります。

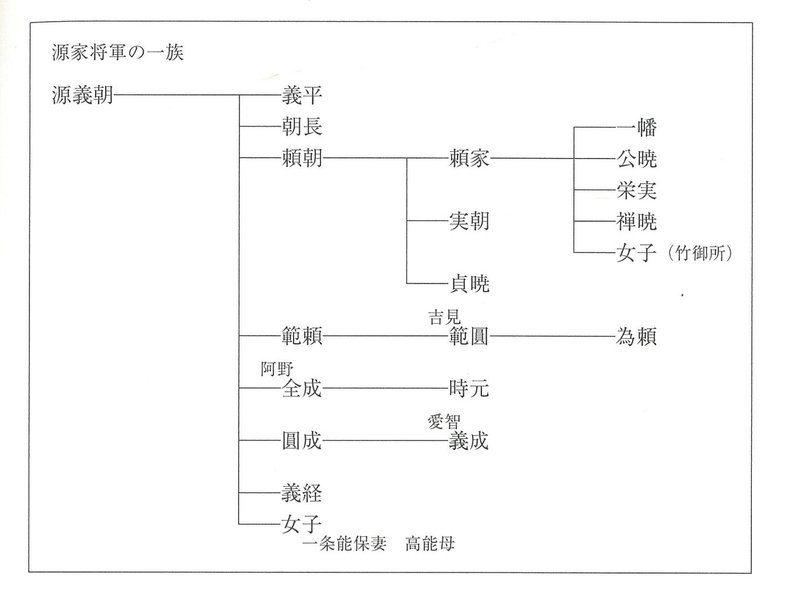

後鳥羽院が大内裏再建を進めていた承久2(1220)年4月15日、2代将軍頼家の遺児・禅暁が幕府によって殺害されました。

異母兄・公暁の源実朝暗殺に加担したというのが理由です。

勿論、前年からの「源氏将軍家の男系男子は徹底的に排除する」という路線の継続であり、九条家の三寅を鎌倉に迎えた今後の幕府の障害になり得るという北条政子・義時姉弟の判断でしょう。

(永井晋『鎌倉幕府の転換点』より)

一幡、公暁、栄実、禅暁。

これで2代将軍頼家の男子は全て幕府によって殺害されました。

頼家自身も殺されていますし、足掛け16年の父子5人殺害という事実は幕府の権力抗争の苛烈さ、血生臭さを象徴しているように思います。

詳しい事情は謎ですが、実朝暗殺から禅暁殺害まで1年以上が経過しており、この期間には何らかの意味があるのでしょう。別に禅暁は逃亡していたわけではありませんので、殺害しようと思えばもっと早期に始末することはできたはずです。

禅暁の母が頼家の死後に三浦胤義と再婚しており、胤義が義父として禅暁の後見を任されていたというのは一つのポイントかもしれません。北条氏に次ぐ実力を持つ三浦氏との調整が必要だったという可能性は考えられるでしょう。

ただ、三浦氏の総領である三浦義村は禅暁殺害に納得していたかもしれませんが、後見人である弟・胤義はそうではなかったようであり、嘆き悲しむ妻を憐れみ、北条氏を憎むようになったといいます。

胤義も自身の面子が潰されたと感じて不思議はありません。

運命の承久3年

運命の承久3年の幕が上がります。

1月17日、順徳天皇が後鳥羽院を訪ねました。左大臣・九条道家の日記『玉蘂』によるとこれは天皇が上皇に年始の挨拶を行う朝覲行幸ではなかったと言います。

順徳天皇はこれまで、後鳥羽院と歩調を合わせ、宮中の祭祀と儀礼の復興に取り組み、皇威回復に努めてきました。この時も、後鳥羽院はこの年に成すべき「計画」について、順徳天皇と意思疎通を行ったものと考えられます。

1月27日、この日は源実朝の三回忌でした。

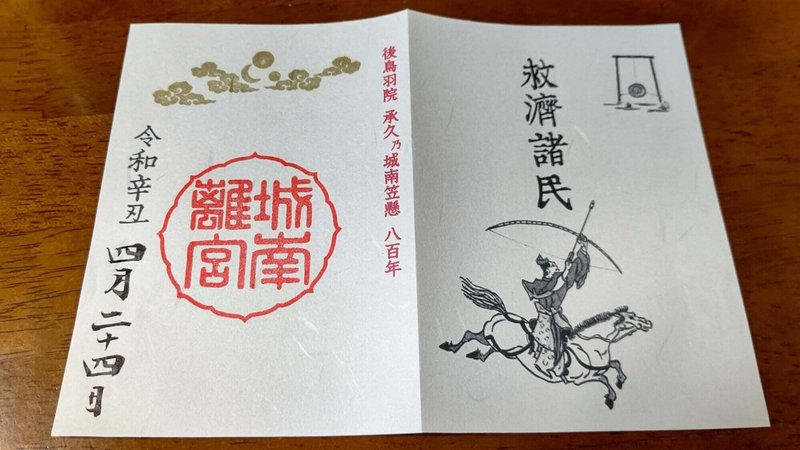

後鳥羽院は鳥羽の城南寺に武士を引き連れて行幸し、笠懸を行わせます。

自身を守護した武家の棟梁の追悼に、単なる仏事ではなく、笠懸を行わせるというのは粋な計らいのようにも思えます。

しかし、それは幕府の目を欺くカモフラージュだったのでしょう。

後鳥羽院が配下の武士の技量を確認するとともに、武士を動員するための予行演習であったと考えられます。

城南宮の笠懸800年記念御朱印より

右側馬上の武士が行っているのが笠懸

関東調伏

後鳥羽院による鎌倉幕府との戦いは、まず宗教によって、特に密教・修験道の修法である調伏によって始められました。五大明王などを本尊として祈祷し、敵を降伏させることを目的とします。

承久2(1220)年12月11日、院近臣で法勝寺執行・二位法印尊長が出羽国羽黒山総長吏に任じられました。羽黒山は令和となった今日も修験道の聖地です。この人事は、北条義時を調伏させるためのものと考えていいでしょう。

出羽三山神社

羽黒派古修験道を伝える

尊長の父は源頼朝に京都守護に任じられた一条能保。一条家だけでなく、親幕派の中でも源氏将軍家に近い少なくない人々が、幕府ではなく後鳥羽院に味方することになります。

承久3年になると仏敵降伏、国家安泰のための調伏、祈祷が本格化します。これは決戦がカウントダウンに入ったことを意味します。

1月13日、院御所髙陽院で五壇法調伏法、18日に尊勝陀羅尼供養、22日に七仏薬師法が立て続けに修されました。

2月4日、後鳥羽院は熊野へ御幸します。熊野も修験道の本場であり、何らかの調伏が行われた可能性はありますが、熊野詣自体は後鳥羽院にとって年中行事のようなもの。29度目の熊野詣となりました。ただし、これが生涯最後の熊野詣となるのですが……

順徳天皇の譲位

順徳天皇

4月2日、伊勢・石清水・加茂三社への奉幣がなされると、20日、順徳天皇から懐成親王への譲位が行われました。85代仲恭天皇が4歳にして践祚しました。

順徳上皇は25歳。

後鳥羽・土御門・順徳と3上皇が同時代に並び立つことになりました。

順徳天皇は、これまでその英邁な才能を父・後鳥羽院に愛され、天皇として後鳥羽院の治政を支えてきました。有職故実の研究や和歌においても優れた力量を発揮し、後鳥羽院の期待に応える実績を残してきた正統後継者です。

譲位によって上皇となり、より自由な立場で父の計画に加わることを選択しました。

4月26日、後鳥羽院の皇子である尊快入道親王が天台座主となります。

幕府との対決に備え、僧兵という軍事力も擁する比叡山延暦寺を確実に与党として取り込むための措置であったと考えられます。

こうして後鳥羽院による決戦の準備は着々と進められました。

おそらく正月以来の宗教行事は、実朝三回忌の笠懸を除き、表向きは譲位の無事と新天皇の治世の国家安泰を祈るものとして行われたのでしょう。

幕府は全くの無警戒であり、後鳥羽院の計画は実に巧妙でした。

運命の開戦は、翌月のこととなります。

次回予告

後鳥羽院の決断の日が迫る。

豊富な実戦経験を持つ幕府軍を打ち破るには、御家人を取り込み、幕府を分断する必要があった。

後鳥羽院は、近臣の藤原秀康に命じ、三浦胤義の取り込みを図る。

遂に発動する挙兵計画。

5月14日、後鳥羽院の命により、武士たちが召集される。

幕府は迫る危機を事前に察知することができなかった。

次回、「承久の挙兵」。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?