【いざ鎌倉(41)】承久の挙兵

前回の振り返り。

宗教的手法から幕府への戦いを始める後鳥羽院。

承久3年となり、調伏祈祷が積極的に行われました。

そして、順徳天皇も譲位し、自由な立場となって父の計画を支えることになります。

決戦は一月後に迫っていましたが、幕府は全くの無警戒でした。

鎌倉時代の武士

後世の江戸幕府では原則、将軍に大名・旗本が忠誠を誓い、その大名・旗本に家臣たちが忠誠を誓うというピラミッド構造になっていました。

日本全国、ほとんどの武士がこの将軍を頂点とするピラミッド構造の中にいました。これとは別のピラミッド構造の存在は認められません。江戸時代初期の豊臣秀頼は例外中の例外です。室町幕府も短い期間ですが、南北の朝廷が一つとなり、戦国時代になるまではよく似た構造といえます。

鎌倉幕府の場合は少し違います。源頼朝と「御恩と奉公」の契約関係を結んだ武士とその子孫が御家人と呼ばれる存在です。頼朝は、平家との戦いの中で軍事力が必要となり、配下の御家人を拡大していきましたが、奥州藤原氏を滅ぼして戦乱を終わらせた後に一度この契約関係を整理しました。「希望退職者」を募って、幕府のピラミッド構造から外れることを容認したわけですね。この時、希望して幕府を離れた武士は以後、御家人ではないので幕府のピラミッド構造に属さない存在となったわけです。

我々は後の世の歴史を知っており、「幕府」という武士による組織が形と性格を変えつつも約700年続くことを知っています。しかし、当時の幕府は海の者とも山の者ともつかない存在であり、平家や奥州藤原氏を滅ぼすまでは付き従った武士たちの中にも、平和な世となって源頼朝に従う必要性を感じず、違う道を選択した者も少なからず存在しました。

こうした「非御家人」が、西国を中心に多数存在していたため、鎌倉幕府は滅亡するその時まで関東中心の組織であり、全国を統一支配する組織となることはありませんでした。このことは、後に蒙古襲来で異国相手に挙国一致体制を敷く際に幕府を悩ませることになります。

一方、後鳥羽院は従来の北面の武士に加え、西面の武士を新たに設けるなど、院の軍事力強化に取り組んできましたが、この北面と西面には幕府の在京御家人が多数加わっています。

後鳥羽院の御前に召された西面の武士(「承久記絵巻」)

「非御家人」として幕府に仕えない武士もいましたが、この時代の治安維持は幕府の御家人なしには成り立たないというのも事実でした。

「忠臣は二君に仕えず」の価値観は鎌倉時代にはありません。幕府の在京御家人が、同時に院・天皇や貴族にも仕えることは珍しいことではなく、容認されていたのです。

平家一門、木曾義仲、奥州藤原氏を滅亡に追いやり、その後も血塗られた内部抗争を繰り返してきた幕府の御家人は、実戦経験が豊富で強力な武士であることは間違いありません。

後鳥羽院が軍事力で幕府に勝利するには、「非御家人」を糾合するのは当然であり、それに加えてどれだけ数多くの御家人を切り崩せるかが重要でした。

三浦胤義の取り込み

後鳥羽院が、幕府討伐のための具体的な計画立案を命じたのが、院近臣にして北面の武士である能登守・藤原秀康でした。秀康は「非御家人」であり、幕府には仕えていません。これは幕府に情報漏洩する可能性がないということですから、秀康は後鳥羽院に頼りにされる武士でした。

ただ、前述したように後鳥羽院の官軍が幕府に勝利するには御家人の取り込みが必須です。

そのことをよく理解している藤原秀康が、御家人の取り込みで最重視したのが三浦胤義でした。

三浦氏は、当時の幕府内で北条氏に次ぐ勢力を誇る武士団であり、胤義は総領・三浦義村の弟です。

この頃、東国の武士たちでは一族内の分業が進み、三浦氏では兄・義村が関東で、弟・胤義が京で務めを果たしていました。

秀康は、検非違使として在京中の胤義を取り込み、幕府を分断することを狙いました。

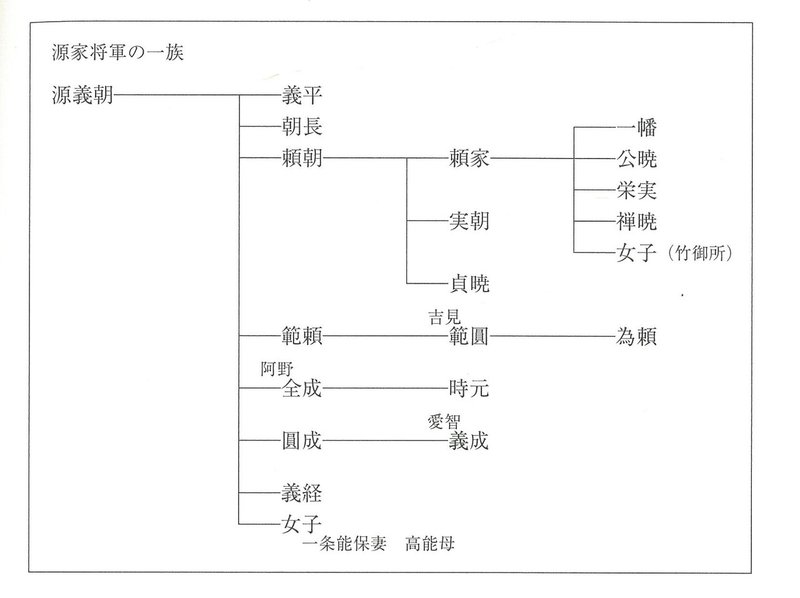

前回書いた通り、三浦胤義の妻はかつて2代将軍頼家の妻として、若君・禅暁を産んだ女性でした。頼家が北条時政に殺害された後に胤義と再婚し、胤義は禅暁の後見を務めています。

(前回に続いて再掲。永井晋『鎌倉幕府の転換点』より)

実朝が殺害されたことで、夫妻は禅暁の将軍就任を期待しましたが、摂家将軍の実現によりその期待は打ち砕かれ、それどころか、禅暁は幕府によって討たれてしまいました。

藤原秀康は、三浦胤義を自邸に招くと酒を飲み交わし、幕府を離れて後鳥羽院の計画に参加するように誘いかけました。

禅暁が殺害され、嘆き悲しむ妻を見ていた胤義は、秀康の誘いに快く応じ、そして「自分が兄・義村に書状を送って味方に付ければ、義時を討ち取ることができ、事の成就は容易なことだ」と語りました。

こうして、三浦胤義をキーマンとして幕府分断を行う戦略が動き始めます。そして胤義は以後、後鳥羽院の計画に積極的に関与していくことになるのでした。

三浦胤義の取り込みが成功したという報告を聞いた後鳥羽院は大いにこれを喜び、急いで軍議を開始するように命じました。

三上皇、集う

4月28日、後鳥羽院の院御所である高陽院に土御門院、順徳院が御幸しました。

さらに、幕府がかつて4代将軍候補として期待していた後鳥羽院の2人の皇子、六条宮雅成親王、冷泉宮頼仁親王も加わり、三上皇二親王が高陽院に集います。

警護のために武士1000余騎が召集され、高陽院では百座仁王講・如法愛染法が修されました。鎮護国家・仏敵降伏を祈る仏事です。

幕府との決戦を前にした、事実上の決起集会だったのでしょう。

この時に至っても幕府はまだ後鳥羽院の計画に気付いていませんでした。

後鳥羽院、挙兵

5月14日、後鳥羽院は、城南寺流鏑馬揃えを名目に京近郊の武士・僧兵を召集します。

城南寺は、1月27日の源実朝三回忌に笠懸を行わせた場所でした。

しかし、この5月14日の召集は仏事でも演習でもありません。

この日、後鳥羽院は遂にかねてからの計画、鎌倉幕府との対決を実行に踏み切ったのでした。

武士を召集するのと前後し、後鳥羽院は2つのことを命じます。

まずは、幕府の京都守護である大江親広と伊賀光季の両名に参陣を求めること。

両名は京における幕府の代表者ですから、応じない場合は最初の標的となります。

もう一つが将軍候補・三寅の下向に当たって幕府との交渉を担当した西園寺公経とその子・実氏を捕縛すること。

西園寺公経

西園寺親子は幕府と親密であり、情報漏洩が危惧されました。即日、親子は捕縛され、弓場殿に監禁されました。

後に「承久の乱」、「承久の変」と称される戦いはこうして始まりました。

次回予告

切りが良い所まで……ということで今回は短めです。

次回は番外編コラムとして「後鳥羽院の武士」。

承久の変を解説する前に、どういった武士たちが後鳥羽院の召集に応じ、幕府との決戦に挑んだのかを紹介したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?