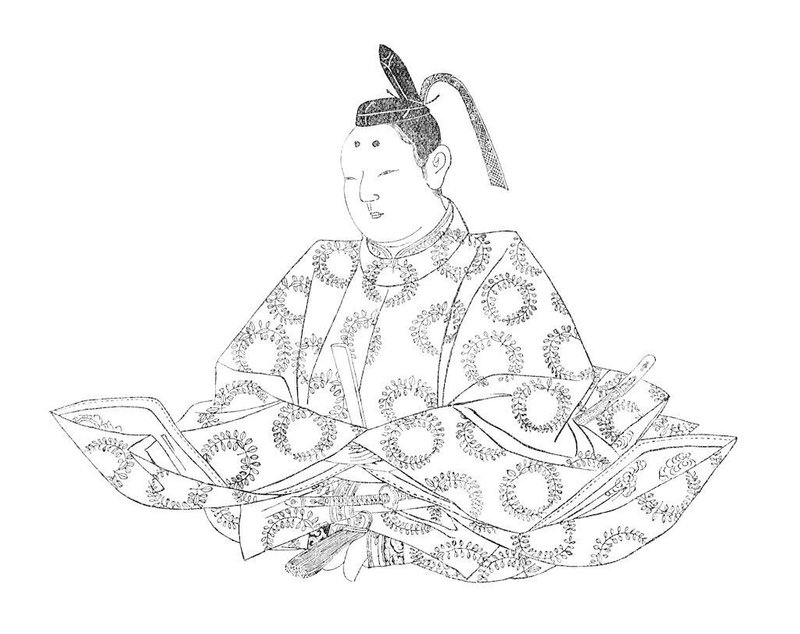

【いざ鎌倉:人物伝】九条兼実

今回は番外編です。

本編前回で失脚しました関白・九条兼実の人物伝。

人物伝自体は今回が2人目。

源範頼が第1回でした。

九条兼実というキャラクター

九条兼実、キャラクターが立ってますよね。

源頼朝の2つ年下で2人は同世代です。

頼朝が流人として伊豆にいる期間、兼実も平家と後白河院に背を向けて朝廷に出仕することが少なかったため、政治の中枢での活動期間も両者はほぼ同じとなります。

本編でもたびたび触れた兼実の理念「摂関政治全盛期を取り戻す」ですが、それって当時からしても約200年も昔の話なわけですよ。

今日の時間軸からすれば、令和の時代の総理大臣が「水野忠邦の天保の改革に返ろう」ぐらいのことを言いだす感じですからね。

文化・文明の進化の速度が違いますから、この比較は単純すぎるにしても、時代錯誤な感覚は同時代人に当然あったことでしょう。

摂関政治以後の政治状況の中でのし上がった武士や中・下級貴族には当然受け入れられない。

さらには、兼実のあまりに高い摂関家としてのプライド、極端な先例と門閥重視の姿勢は朝廷での孤立を招きました。

そのような兼実でも後白河院の権力を抑制する上では源頼朝にとって価値ある提携相手でしたが、後白河院の崩御と大姫入内問題で頼朝と手切れに至ったことで万事休す。

兼実が見下し、嫌っていた政敵・源通親に失脚に追い込まれたのは必然といえましょう。

兼実と法然

建久7年の政変で失脚して以降、兼実は政界に復帰することはありませんでした。

政治を離れ、妻と長男に先立たれた兼実は、当時「専修念仏」の教えで仏教界に新たな風を起こしていた僧・法然に深く帰依していくことになります。

「専修念仏」とは、阿弥陀仏を信じ、「南無阿弥陀仏」と唱えれば誰もが極楽往生できるという教えです。

当時の感覚では「新興宗教」だった法然とその弟子たちの教団は後に浄土宗と呼ばれます。

法然の代表的著書であり、浄土宗の聖典である『選択本願念仏集』は兼実の要請により著されたものです。

また、法然の弟子で浄土真宗の宗祖とされる親鸞の妻は兼実の娘という説もあります。

完全に余談ですが、私は浄土宗系の私立校に通っていたので、在校中、「南無阿弥陀仏」は何千回と唱えたと思います。

晩年の兼実

建永元(1206)年12月、後鳥羽上皇が熊野詣の行幸に出かけている最中、院の女房が浄土宗の僧を御所内に招き入れ、宿泊させたことで上皇は激怒。

「僧侶はイケメンがいい」と『枕草子』に書いた清少納言を想起しますが、この事件によって専修念仏は公式に停止。法然と親鸞ら高弟たちは流罪となります。

兼実は配流停止を働きかけますが、後鳥羽上皇の意思は変わりませんでした。

ただ、法然の配流先は、予定されていた土佐から九条家の領地である讃岐へと変更されています。

兼実にとって最後となる政治力の行使でした。

建永2(1207)年2月の法然の讃岐配流を見届けると、同年4月5日に兼実は薨御しました。

59歳でした。

九条家と幕府が再び結びつくとき

源頼朝と九条兼実の間で手切れとなった幕府と九条家が再び深く結びつくのが承元元(1219)年のこと。

3代将軍源実朝が暗殺されると、4代将軍候補としてわずか2歳の子供が京より鎌倉に迎えられます。

その子の名は三寅、後の九条頼経。

九条兼実の曾孫です。

三寅とともに複数の貴族や僧侶たちが鎌倉へ移り住みます。

彼らは、京の九条家より送り込まれた朝廷の祭祀・儀礼に詳しい人々で、摂関家として鎌倉の田舎武士に恥をかかない知識と能力が求められました。

こういうプライドの高さが九条家らしい。

兼実が生前に蓄積し、子孫に継承した朝廷の有職故実はこうして武家社会にも組み込まれていくのでした。

摂関政治全盛期再興を夢見た兼実にとって、自分の子孫が摂政・関白になるのは当然のことと思っていても、鎌倉の征夷大将軍になるなんて考えもしなかったことでしょう。

こういうことがあるのが歴史の面白さですよね。

次回予告

次回は本編第9回。

「英雄の死」。

流人の身から武門の頂点に立った英雄に最期の時が訪れます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?