勘違いで一時「朝日」に好感をもってしまった花田紀凱さん、もたせたのは私。ー出版人がもつべき「器」の大きさについて。【オマケ】朝日新聞社での思い出②ー

※本稿はnoteに公開済みの①の続きです。

ここから読み始められても何となく分かるようには書きますが、

①からお読みになると、ずっとよく分かって楽しめます。よろしくお願い申し上げます(≒①を読んでね)。

逆光の朝日の中に立っていたその人

その時間帯、私の気分はハイになっていました。

私が作業していた朝日新聞東京本社のそのフロアーは、およそ陽当たりが良いとは言えなかったのですが、夜明け前後の一時間ほどだけは違いました(当然、一年のめぐりによって異なっていたのでしょうが、私はそう記憶しています)。

太陽が輪郭を現わすと、一面ガラス張りの壁越しに、文字どおり目を細めさせるような陽光が、注がれるというより押し寄せます。

私は一睡もせずに、他には誰もいないフロアーでひとり作業に集中していました。

徹夜明けがつらい、なんておっしゃる方がいますが、私には気が知れません。テンションが上昇し作業に没頭できます。

もっとも昼食を終えた午後には、地獄のような睡魔襲来と天国のような5分刻みの居眠りが断続的に続くのではありますが。

そんな状態だった私が、なぜその人の出現に気づけたのか、今でも謎です(足音は聞こえていませんでした)。

頭を左のほうへ向けると、強烈な逆光をバックに立つひとりの男性がいました。

にして暮らしていたのですが、その朝はたまたま徹夜明けで迎えました

私のいたシマ(部署)とは通路(というものは存在しなかったので、正確にいうと並んでいる各部署の間にある通行スペース)を挟んだ向こうのシマ(部署)の奥にいるその人とは、15メートルほどの距離があったと思います。

「お早うございます」

私が気づいて一秒と経たぬうちに、その男性がよく通る声で挨拶しました。

ダークスーツを着ており、長身で姿の良い人でした。その語調は柔和でありながら、なおかつきりっとしていて、紳士らしさ(ジェントルマンシップ)が感じられます。

「おっ早ようっ、ございまっすっ」

私は反射的に挨拶を返しましたが、その声がムダにバカでかかったので、言ってしまってから内心で(あちゃー)と思いました。

こんなふうに、私は言動と行住坐臥のすべてにおいて「程の加減」を検知する脳内センサーがイカレている人間です。

「朝日新聞社をイメージアップした」男の正体

その紳士はすぐに立ち去りました。

私はその人に好感をもちつつ、

(朝日新聞社にも花田紀凱〈はなだ・かずよし〉さんによく似た人がいるんだなあ)なんて思っていました。

それからふた月くらいのちのことかな。

私が朝日新聞東京本社を塒(ねぐら)にしなくなってからの話ですから、当時住んでいたアパートから地下鉄丸ノ内線と銀座線を乗り継いで朝日に打ち合わせに来たときのこと。

私とデザイナーさんとの3人で話していた折りに、担当編集者さんがふと私に語りかけました。穏やかな口調はいつもどおりでしたが、何となく嬉しそうでした。

「池田さん、花田さんがね」

このときはすでに朝日新聞社内で花田さんを編集長とした『Uno!』(月刊女性誌)の創刊準備が始動していました。

「池田さんのことを見て、『早朝からこんなにガンバっていて、この会社は何て働き者なんだ』と感心していましたよ」

私はそれを聞いて喜ぶどころか内心(げっ)と思いました。理由はすぐに述べます。

担当さんは上記のとおりにおっしゃったのですが、別に直接言葉を交わして花田さんから聞いたわけではありません。また聞きのまた聞きくらいの社内情報です。良くも悪くも花田さんは朝日社内で最もスポットが当たっていた方ですから。対してわれわれは「ヒマワリ畑の中に間違って咲いてしまったタンポポ」みたいなチームでした。あえて同志意識をもって「われわれ」「チーム」と書きます(このあたりのフンイキにつきましては本シリーズ①をお読みください)。

チーム(3人しかいない)の心強いメンバーのひとりであるデザイナーさん(女性です)が、すぐに頷いて言いました。

「その話、私も聞いた聞いた」

ということは、私の担当さんからではなく別ルートから情報を得ていたわけです。

デザイナーさんは一呼吸置いてから微笑んで私を指差し、こうつけ加えました。

「朝日のイメージを良くした男」

なぜ私が(げっ)と思ったかと申しますと、この時にして初めて

(あの人、花田さん本人だったんだあ)

と思い至ったからです。

あの朝より以前から、文藝春秋を退社された花田さんが朝日新聞社で新雑誌の編集長になるということは、私も当然知っていました。朝日に限らず新聞各紙が報道していたことですし、私だって朝日新聞社内で仕事をしていた人間だったのです。しかし。

①早朝に

②用もないフロアーに(だって誰もいないんだもん)

話題の人、誰知らぬ人のないスター編集者がふらっと現れるはずなどないと思い込んでいたのです。新雑誌の企画もまだ動いていなかったし。

「朝日に来る花田さんとよく似た人が朝日とともに朝日に現れたのならば、その人物は花田さんと推認すべきである」

こう考えるのが、常識的な判断というものでしょう。では私の判断が何的かと言うと…私には自分に都合の悪い思考は即時終了してしまえるという特技があるので、分かりませんとしか言いようがありません。

文春の雑誌を潰して朝日で編集長に

花田紀凱さんは、あの『週刊文春』の編集長を務められた方です。

その後文藝春秋社(以下ときどき「文春」と略記)内で部数低迷が続いていた雑誌『マルコポーロ』の編集長に就任。卓越した手腕で売り上げをぐんぐん伸ばしたのちに、あっという間に潰して(廃刊にして)しまいました。

ちなみに出版界では通常「廃刊」とは呼ばずもっぱら「休刊」という業界用語を用いています。旧日本軍が「退却」のことを「戦略的後退」と言っていたのと同型(アイソモーフィック)のことですね。自ら「廃刊」と称した雑誌は、大昔のことは別にして、比較的近年ではこの『マルコポーロ』の他には『噂の真相』(噂の真相社)と『紙のプロレス』(ダブルクロス)くらいのものではないでしょうか。調べたわけじゃないけど。

『マルコポーロ』が廃刊となった理由は、同誌に掲載されたある記事に激怒したある国際的団体(本部は米ロサンゼルス)から、弾道ミサイルのような抗議の直撃を食らってしまったことです。

それであっという間に轟沈。

その団体は、2021年の東京オリンピック開幕直前にも強い抗議の声明を発しており、開会式の演出担当が解任されています。

抗議を行なった団体の名につきましては、私はひどく臆病な性格なので伏せておくことにしますが、サイモン・ウィーゼンタール・センターです。

いささか古い話となりますが、かの田中角栄の金脈を敢然と告発・追及し、最高権力者の座から引きずり下ろしたのが、ジャーナリストの立花隆さんと児玉隆也さんであり、その記事を『文藝春秋』誌に掲載したうえ全面的にバックアップした文藝春秋社です。

その文藝春秋社でさえも太平洋を超えたメガトン級の一撃には、まったく抗するすべがなかったわけです。

『マルコポーロ』誌は、訂正や謝罪では済まされず(文春としては一応したんだけど)、泡沫(うたかた)のごとく消え去る運命となりました。つけ加えますと、文春はすったもんだの末に社長まで辞めています。

ここまでの米団体や文春の行動につきましては、いろいろと意見が分かれるとは思いますが、私は「そうしたこともあるのだろうな」と考えます。人の世には「時の勢い」というものがありますから。「ものの弾み」は個人にのみ生じる現象ではありません。

しかし問題はここからです。

その団体は4人(5人という説も)のメンバーを日本へ派遣し、彼らを講師として、文藝春秋の社内で社員たちに研修を受けさせたのです。もちろん反省のためのお勉強を教えるために。会場には同社内で一番大きな会議室が当てられました。そのさい、「最低でも100人」の出席を求めたと言います(当時の文春社員は約300名)。

このやり方は怖い、と私は思います。

人間として「許せないと思うこと」「間違っていると思うこと」に抗議の声を上げるのは、正当な権利です。

その中には謝罪や訂正を求めることや責任を追及することも当然含まれます。

しかし、それと「正しいこととは何かを教えてやる」というのは、まったく別の話です。

それは自らが正義、したがわぬ者を悪と見なす、あたかも神であるかのごとき振る舞いで、その傲慢さは越えてはならぬ一線を越えています。この世界に存在している対立と憎悪を深めるものだと、私は思います。

「孫子」と朝日新聞労組についての考察

この事件によって解任され閑職に異動した花田さんは、約一年後に文藝春秋社を去って朝日新聞社に移り、新創刊の女性誌『Uno!』の編集長となったという次第です。

このことは、当時マスコミ関係者のみならず広く全国の人々の間で大きな話題となりました。

その理由は花田さんは思想的にミギ、朝日はヒダリで対立的な立場にあると見られていた点にあります。本当に花田さんがミギで朝日がヒダリだったのか、そんなこと私ゃ知りません。でも世間的にはそう見られていたみたい、よく知らないけど(※個人の感想です)。

そうした簡易的構図上のマッピングはともあれ、花田さんの編集長時代に『週刊文春』が朝日新聞への嫌味を書いたり批判を載せたりしていたことは事実です。朝日側も『朝日ジャーナル』(朝日新聞社が発行していた週刊誌)に、名指しこそ避けていたものの、花田さんのことを「(アブナイ人だから)気をつけろ」なんて書いた相当えぐいタイトルのコラムを掲載したことがあります。

そうしたいきさつから、当然ながら「花田が朝日に来る」ことについては、朝日社員の間に少なからぬ反発がありました。そうそう、記憶の中でほっかほかの湯気を立てている「『マルコポーロ』潰しちゃった記事掲載許すまじ」論も、反発を一段と強める原因となっていました(この点につきましてはたしかな事実と言いきれます。私、社内で見ていましたから)。

ただし、もの凄く強い「反発」はあったものの、私の知る限り明確でまとまった「反対」の声は上がっていませんでした。

どういうことかと申しますと。

一報が流れてから花田さん着任までのそう長くはない間に複数回、この件についての労働組合のビラが社内に配られました。

それを読んだ私は「なるほど、朝日新聞労組執行部になるような人は頭良いんだなあ、こんなふうに」と感心してしまいました。

それらのビラには憤懣(ふんまん)やるかたなさが溢れ出た強烈な言葉が書き連ねられていたのですが、内容をできる限りと縮めて言うと。

たしかに花田さんに対して「反省させろ」と書いています。明らかに「嫌いだよ」とまで言っています。

でも「来るな」とか「追い出すぞ」とは言ってなかったのです。流石(さすが)は朝日人、見事なロジック(論理)の表現力でした。

私だったら間違いなくそう書いちゃってました。これは思想的信条とはまったく関係ありません。単に人間が軽率なだけです。

会社勤めをしていた頃、順番で回ってきた組合執行委員の役目を何の考えもなしに引き受けてしまったばかりに、会社組織よりもむしろ組合員でいることのほうが窮屈で孤立無援な状態になってしまった(その理由は私という人間がとことん軽率だったことです)経験があった私は、嘆息して呟いたものです。

「うーむ、これが大人の知恵というものか」

お断りしておきますが、大人の知恵は決して悪いことではありません。『孫子』にも「三面包囲」ってあるくらいです(ご存じない方は検索されてください)。

というわけで、「花田さん朝日に」というのは日本じゅうが知っていることだったのです。

既述のとおり私だって知っていたんです。いくら何でも。

それでも目の当りにしているのがそんな「時の人」とは思えなかった。

徹夜疲れのせいではありません。疲れてなんかなくハイになっていたんだもん。

言い訳めいたことを書くのは気が進まないのですが、そんな人間は決して私だけではありません。思い出してみてください。『遠山の金さん』でお白洲に並ばされた悪人ども、どいつもこいつもそんな奴ばかりでした。

その人を思えば疼(うず)く、私の胸

それから約三年後に『Uno!』は休刊となり、花田さんは朝日から去りました。これは私の『手塚治虫キャラクター図鑑』刊行終了より少しだけ早い。

そののちに受けた何かのインタビュー記事で、花田さんは朝日のことを「組織が大きいのでどうしても官僚的になっていた」と語られていました。この発言は「一転して朝日批判を始めた」と受け取る向きが多かったのですが、私は反対に「当り障りのないキレイゴト言ってるなあ」と思いました。

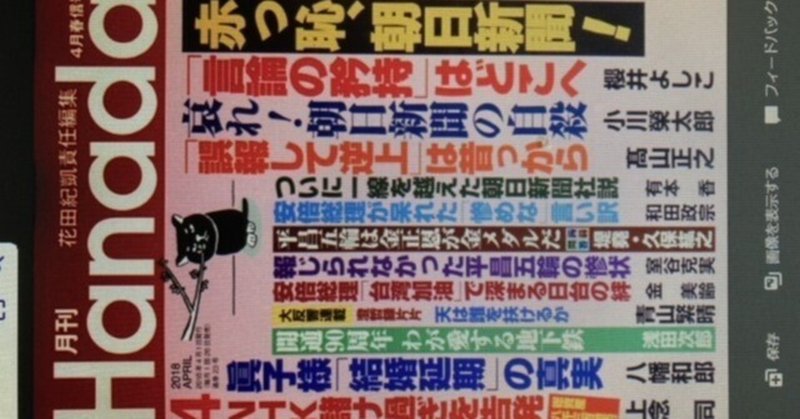

歳月は流れて、比較的最近といえる2016年に花田さんは『月刊Hanada』の編集長となられ、現在に至ります。

凄いですね、編集長の個人名をそのまま誌名にした雑誌、古今東西他にあるんでしょうか。私は知りません。

日本語版も出た『エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン』という雑誌はあり、XYZや国名のシリーズで有名な推理作家が初代編集長を務めていました。ですが、『エラリー・クイーン』という雑誌はなかった。

日本では『ヒッチコック・マガジン』という雑誌が刊行されたこともありますが、本家アメリカでの誌名は『アルフレッド・ヒッチコック・ミステリ・マガジン』。そもそもヒッチコックは同誌に自分の名前を使うことを許可しただけであり、編集にはかかわっていません。ちなみに日本版『ヒッチコック・マガジン』の初代編集長は小林信彦さんでした(当時のペンネームは中原弓彦)。

『月刊 木内晶子』(新潮社)というビジュアル誌はありましたが、木内晶子さんが編集長ではありませんでした。この雑誌、なぜか1号きりで休刊になったみたい。とても楽しい内容だったのに、なぜでしょう。

2011年から、うどん県副知事も務められています

雑誌界のことではありませんが、1984年に旗揚げしたUWFというプロレス団体の代表となった新間寿(元新日本プロレス取締役営業本部長)という人が、そのときのポスターのまん中にどのレスラーよりもでっかくご自身の写真を載せておられたことも思い出します。

なお、若手ながらエース格だった前田日明はのちに「プロレスって言葉嫌いな人この指とまれ」

とか言い出します

花田さんや新間さんみたいな破天荒な人、私は大好きです。

誤解されている方も多いようですが「破天荒」という言葉は、正しくは「『八方破れ』をぐんとスケールアップした表現」ではありません(カタイこと言うとそれは誤用です)。私は「誰もやっていないことをやる」という本来の意味で用いました。

『月刊Hanada』は反朝日を旗幟鮮明(きしせんめい)にした(今もしている)雑誌です。

ご面倒でもトップの画像(2018年4月号表紙)をご覧ください。

私には中々書けませんよ。こんな、ほとんど死んじまえと言っているみたいな見出し。

(噴火する桜島)

念のため申し添えますが「ほとんど」「みたいな」です。表紙に「死んじまえ」と書いてあるわけではありません(なお、「私には中々書けません」ということでありますので、たまには書きます。よろしければ本文末をクリックされてください。お読みいただけます)。

おそらく朝日新聞社内のデスクで仕事しておられたときに、花田さんにもいろいろとあったのでしょう。あそこの空気には独得の濃さがあり、社内事情も複雑で一筋縄では行きませんから(このあたりの一端につきましては、本シリーズ①をご参照ください)。

そうした後年のことから話を戻します。

早起きしていたわけでもなく、そもそも朝日社員でも何でもなかった私を見て、花田さんが「朝日新聞社に好感をもったこと」を周囲に対し強めに発信されていたのは、疑念の余地がない事実でした。

冷静に考えれば(多少冷静さを欠いて考えたとしても)、仮に1フロアーにひとりだけ社員が朝早く出勤して働いていたとしても、それが何なの、と言うしかないと思うのですが。

そんなコトを強めに発信せざるを得ない状況がおありだったのでしょう。

そのときの花田さんの胸中を察すると、ご本人に接して瞬時に好感をもってしまった私は、胸の奥が疼(うず)くことを禁じ得ないのです。

つづく

【予告】

清水建宇氏(のちに朝日新聞論説委員、『ニュースステーション』〈テレビ朝日〉コメンテーター)の政治力は私の状況にどのように大きな変化をもたらしたのか。朝日新聞社はなぜ静岡県某市を「日本の標準」と見なすに至ったのか。そしていまだ明かされていない中央法規出版の真の凄さとは。

「この小説には欠点がある。しかし絶対に面白い」(夢枕獏氏の長編数冊のあとがきより)。「このシリーズは欠点だらけだ。しかし多分おもしろい」(筆者)。待たれよ次回!

「男同士が初対面で会ったときには必ず考えることがある。それは『俺とこいつが素手で戦ったらどちらが強いのか』ということだ」なる名言あり。私、そんなこと考えたことありませんけど

#朝日新聞

#花田紀凱

#紳士

#Uno!

#女性誌

#戦略的後退

#週刊文春

#マルコポーロ事件

#サイモン・ウィーゼンタール・センター

#田中角栄

#立花隆

#児玉隆也

#文藝春秋

#解任

#社長辞任

#転職

#朝日ジャーナル

#労働組合

#手塚治虫

#軽率さ

#大人の知恵

#孫子

#三面包囲

#木内晶子

#アイドル

#UWF

#新間寿

#前田日明

#破天荒

#月刊Hanada

#反朝日

#清水建宇

#ニュースステーション

#夢枕獏

#厚生労働省

#国立精神・神経医療研究センター病院

#ミステリー

#ヒッチコック

#エラリー・クイーン

#小林信彦

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?