ゴジラの海・ウルトラの星

書評:『ユリイカ 2021年10月号 特集◎円谷英二 特撮の映画史・生誕120年』(青土社)

『新世紀エヴァンゲリオン』の庵野秀明が監督を務めた『シン・ゴジラ』が公開され大ヒットしたのは、2016年のことだ。あれから、すでに6年。

一昨年公開予定だった、同じく庵野秀明監督作品『シン・ウルトラマン』の公開が、コロナ禍のために今年(2022年)にずれ込んだせいで、今年は『シン・ウルトラマン』に加えて、同じく庵野が監督を務めた『シン・仮面ライダー』も公開される(予定だ)。一一これで庵野秀明は「日本の三大特撮作品」を制覇したことになる。これはもう偉業と言っても過言ではないだろう。

さて、この「日本の三大特撮作品」のうち2作品、「ゴジラ」と「ウルトラマン」を創ったのが「円谷英二だ」と言っても、ひとまずは良いだろう。

「ひとまずは」というのは、「ゴジラ」にしろ「ウルトラマン」にしろ、円谷英二が一人で作った作品でもなければ、もとよりデザインしたわけでもないからだ。

ゴジラ映画の一作目である『ゴジラ』では、円谷英二の肩書きは「特殊技術(特技監督)」で、監督は本多猪四郎であった。また、『ゴジラ』のモチーフを大筋で決めたのはプロデューサーの田中友幸であり、この三者に小説家の香山滋が加わって、ゴジラはかたちを為していったと良いだろう。

ちなみに、ゴジラの「造形」は、複数スタッフによるものであり、そのため「デザイナー」という肩書きの人物は存在しなかった。

一方、『ウルトラQ』に始まる「ウルトラ」シリーズについては、円谷英二は最初から「監修」という肩書きであった。テレビシリーズであり、各話の担当監督が現場での制作を進めていたため、英二は統括的に作品のチェックをするという立場であったが、かなり細かくリテイクを出していたようだ。今なら「総監督」と呼ばれたのかもしれない。

もちろん、ウルトラマンの造形デザインは、成田亨である。

このように、「ゴジラ」や「ウルトラマン」を「円谷英二が作った(創った)」という表現は、あまり正確なものとは言えない。より正確に言うなら、円谷英二は、「ゴジラ」については「ゴジラという架空の生物に、命を吹き込んだ」という感じだし、「ウルトラマン」ついては「円谷英二ひきいる円谷プロが作った(創った)」ということになるのではないだろうか。

つまり、私たちが「円谷英二が、ゴジラやウルトラマンを創った」とか「ゴジラやウルトラマンを創ったのは、円谷英二である」などと言う場合には、円谷英二は「ゴジラ」や「ウルトラマン」を作った人々を「代表」し、さらに「象徴」する存在として語られているのであり、一人の(個人としての)「映画人」あるいは「クリエーター」として語られているのではない、と言えるだろう。

つまり、私たちは多くの場合、円谷英二を「特撮の神様」として、なかば神話化されたかたちでイメージしているのである。

○ ○ ○

本誌『ユリイカ』2021年10月号「特集◎円谷英二 特撮の映画史・生誕120年」は、円谷英二という「人間(個人)」であり「クリエーター」を、記事執筆者それぞれの角度から、多角的に追った「個人」特集だと言えるだろう。

つまり、今回の記事の多くは、「特撮の神様」である円谷英二を紹介するものではなく、円谷が「特撮の神様」になるまでの「人間の軌跡」と、なってからの「人間の軌跡」を描いたものだと言えよう。

円谷英二その人を「研究」すれば、自ずと見えてくるのは「一人の人間」としての円谷英二であり、「特撮の神様」という側面を論じるにしても、それは「一人の人間」が「神様」とまで崇められるに至った、その「非凡な功績」を紹介し讃えるものであって、「特撮の神様」という「神話」を、そのまま「事実」として伝えるものにはなっていない。

だから、勉強にはなるし、円谷英二の「偉大さ」を改めて確認することもできる反面、「夢は夢であった」という一抹の寂しさも禁じ得なかった。

例えば、庵野秀明という「クリエーター」であり「個人」を研究した場合、そこには「非凡な才能を持ちながらも、創作の苦しみのたうつ、人間らしい弱さ」が見えて、そこにドラマティックな「人間的魅力」を感じることができる。

しかし、円谷英二の場合は「カメラマン」出身であり「どう見せるか」にこだわり続けた人で、必ずしも「一つの世界を丸ごと作り上げる」という意味での「作家」ではなかったようだ。

どこまでも「効果的に魅力的な絵」を撮るために努力し続けた「映像作家」であり「映像職人」であって、「作品世界の創造」そのものにおいて、庵野秀明のように悩んだという形跡は窺われない。あくまでも「面白い映像世界」をクリエイトしたかったのであって、「世界」を作るための「映像」ではなかった。

一一こう書くと誤解されやすいだろうが、要は、円谷英二は「作品世界」を「より効果的かつ魅力的に見せる」ために「絵を創った」からといって、それで「作品世界が主で、映像は従」だったということではない、という話だ。

たしかに「作品作り」においては、「作品世界」が主であり、それをいかに効果的に表現するかという観点から、円谷は「絵を創った」のだが、しかし、そもそも円谷は「魅力的な絵」を必要としないような作品には興味がなかったはずだ。円谷は、カメラマンとして普通映画を撮っていた時にも(映画以外の映像作品でも)「どのように見せるのが効果的か」ということを考え、その点であらゆる撮影技術の開発に余念がなかったのであり、それが後年の「特撮」へと発展していくのであって、決して映画作品の「作品世界」そのものを、丸ごとどうこうしたかったわけではないのである。そして、そうした意味では、円谷英二は、最初から、限定的に「絵の人」だったのだ。

したがって、円谷英二には「映像における技術的方法論を追求した職人」という性格が色濃く、その点で「(総合的な)作家」性の強い庵野秀明とは性格を異にしており、庵野のような「悩み方」はしなかった。円谷英二が悩んだとしても、それはもっと具体的で技術的な側面における悩みだったのである。「予算が少なくて、思うような絵が撮れない」といった悩みまで含めてだ。

だから、本特集号を読んで、円谷英二という「人」を知ることはできたが、正直「夢」を覚まされた(冷まされた)という感じがないでもない。

しかし、それでも円谷英二は、「作品」を通して「夢」を与えてくれた人なのだから、当人までが「夢の存在」である必要はないだろう。また、円谷自身、自分が「神」になろうとか「夢の存在」になろうなどと考えはしなかったはずだ。

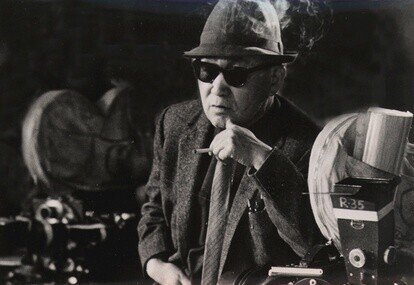

(※ 『ウルトラマンティガ』第49話「ウルトラの星」に登場した円谷英二。演者は滝田裕介)

彼はただ、自分の「美意識」に愚直に生きた人なのだろう。その熱意が「作品」にこもって、見る者をその「夢幻郷」へと誘い込み、勢い余って円谷本人まで、果心居士のごとき「夢」見の対象とさせるに至ったのである。

○ ○ ○

さて、昨今の「ウルトラマン」や「仮面ライダー」のテレビシリーズを視ていて物足りないのは、どこまで行っても、それらの作品は「子供向け」であり、「大人が自分の美意識の全てをかけて撮っている」とはとうてい思えない、堅実なルーチンに堕しているように感じられる点だ。

(平成ウルトラマンシリーズより)

たしかに、この商業主義の時代に「テレビシリーズ」を撮り続けるというのは極めて大変なことであり、数多くの縛りがあってのことなのだろうとは思う。それに、個々の作品には、それなりの「苦労」や「工夫」や「心意気」を感じる部分もあって、一概に否定する気はないのだけれど、しかし、今のままで良いとも思わない。

どうして、本来アニメ畑の人であった庵野秀明が「日本の三大特撮作品」を制覇する、などという「屈辱的」なことになってしまったのか。どうして、外から才能を招かなければ、現状を変えることができなかったのか。

中にいるからこその「縛り」が、きっとあったのだろうとは思う。しかし、庵野秀明という「黒船」の来襲があったればこそ、日本の「特撮」界は、変わるための契機を得た、とも言えるのではないだろうか。

もちろん、庵野秀明の『シン・ウルトラマン』『シン・仮面ライダー』には期待しているが、そこに止まるのではなく、庵野と同様「円谷英二が見せてくれた夢」を引き継ぐ才能が、特撮関係者の中からも陸続と産まれてくることを期待したい。

きっと、これまでにも、生まれ損ない潰れていった才能はいたはずだと、私は思う。だから、そうした才能が芽を吹かせ得る環境が、特撮の世界にも生まれてほしいのだ。

(『ウルトラセブン』・実相寺昭雄監督「遊星より愛をこめて」より)

無論、そのためには、ゴジラの海やウルトラの星からやってきたような「小手先の才能だけではない才能」の登場が必要だとしてもである。

私は、大人になった今でもまだ、「人間の壁」を突き破ってくる、異形の姿を目の当たりにしたいのだ。

(2022年1月4日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○