ゆっくり深読み 中島みゆきの『ヘッドライト・テールライト』その28「大林宣彦&横溝正史の 金田一耕助の冒険」

前回はこちら

A MOUSOU

(本作品は著者の身体に憑依した横溝正史の霊が世間で駄作の烙印を押されている大林宣彦の映画『金田一耕助の冒険』を種明かしするという妄想です。ネタバレどころか横溝文学の秘密の核心部分にも踏み込みますので予め御了承ください)

やれやれ。君という人間は本当に洒落やジョークが通じないのだな。

これではあの手紙のオチに気がつかないのも無理はない(笑)

手紙のオチ? 何ですかそれは?

あの手紙には「追記」があっただろう?

手間暇かかって面倒な活字の切り貼り手紙に、なぜ「追記」などつけたのか、よーく考えてみたまえ。

勇気をもって、しっかりと。決して、恐れたり、心配したりすることはないのです。わたしと、わたしの部下が、いつもあなたのそばについて見マモっております。

金田一耕助

本多美禰子様

追記。この手ガミをこのような活字のハリアワセにしたには、たいへん大きなイミがあるのです。そのことについては、いずれあとで説明しましょう。

なお、このことはゼッタイにだれにも言ってはなりません。犯人はいま、とても神経質になっておりますし、それに、カベにミミある世の中ですからね。

うーむ…

この追記の、どこに洒落やジョークが?

手紙の最後で偽金田一は、不安に怯える美禰子を「いつも見守っている」と勇気づけた。

まるで映画『CASABLANCA(カサブランカ)』のラストシーン、ハンフリー・ボガートがイングリッド・バーグマンへ言った台詞のように。

Here's looking at you, kid…

君の瞳に乾杯… ではなく、神はあなたを見ています…

受胎告知の場面で天使ガブリエルが乙女マリアに言ったセリフ…

だから追記の最後のフレーズは「壁に耳あり」なのだよ。

「壁に耳あり」を手紙の〆に持ってくるために、私はわざわざ追記を付け加えたのだ。

手紙全体のオチとしてね。

「壁に耳あり」が手紙全体のオチ?

どこがどう落ちているのでしょう?

本当に君のアタマは土手カボチャだな。

オチをいちいち説明することほど無粋なものはないが、わからないんじゃ仕方ない。

普通に考えて「壁に耳あり」で終わるのは、不自然だと思わんかね?

確かに言われてみれば不自然かも…

普通はそこで区切りませんから…

通常「壁に耳あり」は、対になるフレーズとセットで使われる。

それは何だ?

「障子に目あり」です。

あんだって?

「障子に目あり」です。

あんだって?

志村けんのコント「耳の遠い神様」ですか!

だから何度も言ってるでしょう!

障子に、目・あ・り!

ふふふ。それがオチだ(笑)

ああっ!

壁に耳あり、障子に…

メアリー…

つまり『夢の中の女』の元ネタ、フラ・アンジェリコの絵『受胎告知』のことだな。

手紙に書かれていた代々木上原での出来事も、後に描かれる椎名町の美禰子のアパートでの出来事も、すべてこの絵が元ネタだ。

Fra Angelico

なんてこった…

夢見る夢子さんこと本多美禰子(ほんだみねこ)へ宛てられた偽手紙を読んだ金田一耕助は、その内容に興奮して頭を激しく掻きむしりながら、美禰子が手紙を警察に届けたのか等々力警部に尋ねた。

そして等々力警部の返事を聞いて、茫然自失してしまう。

こんなふうに…

「いいや、そうじゃありません」

と、おさえつけるようにいう警部のほおに、とつぜん怒りの色がもえあがった。

「本多美禰子はその手紙の指令にしたがって行動したんです。そして、代々木上原にある焼け跡の廃墟のなかで、すなわち姉が殺されたのと同じ場所で殺害され、死体となって発見されたのです。その手紙は、美禰子の死体の胸のなかから出てきたのです」

金田一耕助は突然イスのなかでずり落ちそうになっていく自分を意識した。

すぐ目の前にいる等々力警部の顔が、まるで一里も二里も遠方に見えるような感じであった。

美禰子の死体は、廃墟に生い茂る草むらの下から見つかった…

細長い筒の中に入った無数の蛍の光に照らされながら…

まるで『コルトーナの受胎告知』の下部分、プレデッラ(裾絵)に描かれているマリアの遺体のように…

ふふふ。そういうことだ。

他にも何か気づくことはなかったかね?

他にも、と言いますと?

明らかに不自然な描写があったろう?

金田一のリアクションで。

リアクション?

そういえば、あまりのショックで、目の前にある視界が遠ざかっていくところ…

その通り。「一里も二里も」は明らかに変だな(笑)

距離を説明するのに単位が「里」って…

明治や大正の話じゃあるまいし…

そう。つまり明治の話だから「一里も二里も」と書いたとも言える。

は?

君と違って勘のいい者なら、ここで気付くだろう。

この物語のヒロインの名前「美禰子」の由来が何なのかを。

美禰子の由来?

本多美禰子という名前は、いったい何が由来なのですか?

本多美禰子の由来…

それは「マリリン」だ。

それは本多美禰子じゃなくて本田美奈子!

ふざけた冗談はやめてください!

誰が冗談でこんなことを言うか。

君はマリリンという名前の由来を知らんのかね?

マリリンの由来?

マリリン・モンローですよね?

まったくこのノーリターン、じゃなくてノータリンめ。

私が聞いているのは「Marilyn」という名前の由来だ。

ああ、そういう意味ですか。

英語圏の女性の名前「Marilyn」とは、「聖母マリア」の「Mary」と、ウェールズ語で「大きな水溜り・池」を意味する「Lynn」が組み合わさって出来た名前です。

その通り。

マリリンとは「マリアと大きな水溜り」という意味。

具体的に言うと、こんな風景のことを指す。

え?

そして「Marilyn」という名の由来には、もう1つの説がある。

男を誘惑して堕落させるという罪をイエスによって許された「罪の女」マグダラのマリア、Mary Magdalene(メアリー・マグダリン)の頭と尻をとったもの、という説だ。

El Greco(エル・グレコ)

堕落の罪で楽園を追放される女と、人が罪を許されて再び楽園へ帰るための「贖いの小羊」を身籠る女…

失楽園と復楽園はフラ・アンジェリコ『受胎告知』の重要テーマ…

その通り。

失楽と復楽が一つの作品の中に同居するフラ・アンジェリコの『受胎告知』は、ジョン・ミルトンの代表作『Paradise Lost(失楽園)』『Paradise Regained(復楽園)』にも大きな影響を与えた。

映画でも『哀愁』『カサブランカ』『太陽がいっぱい』『2001年 宇宙の旅』『シェルブールの雨傘』『転校生』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『タイタニック』『千と千尋の神隠し』『海獣の子供』などなど、フラ・アンジェリコの『受胎告知』を元ネタにした作品は数多い…

しかしこの話と金田一が大きなショックを受けた際の描写「すぐ目の前にいる等々力警部の顔が、まるで一里も二里も遠方に見えるような感じであった」には何の関係が?

なぜ私は、大きなショックで遠ざかってゆく金田一の意識の距離感を表すのに、戦後の日本では使われなくなった「里」という古い単位を用いたのか…

その理由は、あの描写の元ネタを暗に匂わすため…

「美禰子」という女主人公が出て来る、明治時代の小説を…

女はその顔をじっとながめていた、が、やがておちついた調子で、

「あなたはよっぽど度胸のないかたですね」と言って、にやりと笑った。三四郎はプラットフォームの上へはじき出されたような心持ちがした。

三四郎?

夏目漱石の『三四郎』ですか?

その通り。

金田一耕助の「〇の中の女」シリーズ第1作『夢の中の女』のヒロイン「本多美禰子」の名前の由来は、夏目漱石の小説『三四郎』のヒロイン「里見美禰子」だ。

里見… 美禰子…

言われてみれば確かに『三四郎』のヒロインの名は「美禰子」だった…

こんな珍しい名前、なぜ気がつかなかったんだ…

そして夏目漱石は若い頃にイギリスへ渡り、ロンドン大学の文学部へ通っていた。

つまり夏目漱石は、推理小説の金言「犯人は創造的な芸術家だが、探偵は批評家にすぎない」を残したG・K・チェスタートンの後輩であり、君の先輩にあたるわけだな。

すっかり忘れていた…

夏目漱石は俺の大先輩だったんだ…

まあ、大先輩と言っても、夏目漱石は授業にほとんど出てなかったようだがね。

しかしなぜ『三四郎』のヒロイン「美禰子」の名を使おうと考えたのですか?

『夢の中の女』と『三四郎』のストーリーには、何の共通点もないと思いますが…

共通点がない?

わっはっは。冗談は顔だけにしてくれたまえ(笑)

え?

私の「〇の中の女」シリーズは、夏目漱石にインスパイアされて書かれたもの。

『三四郎』と『夢十夜』のアイデアを拝借したのだよ。

ええっ!?

『三四郎』や『夢十夜』の主人公のファッションは、金田一耕助とよく似とるだろう?

確かに似てますけど…

ちなみに「〇の中の女」シリーズは『夢十夜』に倣って元々「全十話」の構成だった。

全十話だった?

ではなぜ書籍化された『金田一耕助の冒険』では「全十一話」に?

シリーズに隠されたトリックを読み解くヒントとして、最後に『瞳の中の女』を書いたというわけさ。

だからあの話だけ異色で、金田一が謎解きをせず、事件も未解決のまま終わるのだな。

つまり『瞳の中の女』は「〇の中の女シリーズ」の「種明かし篇」とも言える。

なるほど、そういうことだったんですか…

確かに『夢十夜』には「謎の死」や「殺人事件」があるから、金田一耕助の事件簿にも通じるものがある…

だけど『三四郎』には、そういうミステリー要素は無かったはず…

そうかな?『三四郎』のテーマは「罪」だ。

結婚が決まって婚約中の身だった美禰子は、こう言っておっただろう?

「我はわが愆(咎)を知る。わが罪は常にわが前にあり」

ええ、そのセリフで三四郎と美禰子の恋物語は終幕となりました。

その後に描かれる展覧会の話は、エピローグ的な感じでしたね。

その通りだクリス君。

三四郎と美禰子の物語は「秋」の季節の物語、つまり「FALL」の物語として展開される。

女から始まった堕落の罪(FALL の物語)が、春の展覧会で贖われるというストーリーだな。

小説『三四郎』とは、女が引き起こした原罪による失楽園と、女が受け入れた贖いの小羊による復楽園を描いた物語と言えるだろう。

秋と堕落… FALL の駄洒落…

秋の「失楽園」と、春の「復楽園」…

そして美禰子が残した「わが罪は常にわが前にあり」のメッセージ…

夏目漱石は何を伝えようとしていると思う?

え? それって、まさか…

ふふふ。その「まさか」だ。

夏目漱石が『三四郎』で伝えようとしていたのは、フラ・アンジェリコの絵『受胎告知』なのだよ。

失楽園から復楽園の過程が描かれ…

どの絵にも、乙女マリアの目の前に罪、つまりイヴの堕落が描かれている…

夏目漱石の小説『三四郎』は、フラ・アンジェリコの絵『受胎告知』?

う、嘘だ… そんな話は聞いたことが無い…

聞いたことが無いから、そんな話は嘘だと?

話を聞いたことが無いのは、これまで誰も語らなかったからに過ぎない。

せっかくだから私が『三四郎』の秘密を教えて進ぜよう。

夏目漱石『三四郎』の真実を理解すれば、私が「〇の中の女」シリーズで何をしようとしたのかも理解しやすくなるからな。

ちなみに、大林宣彦もそこまで見抜いていたのですか?

金田一耕助「〇の中の女」シリーズと、夏目漱石『三四郎』の関係も…

もちろんだとも。

あの日、彼はズバリと言い当てた。

だから大林君の初オリジナル作品は『絵の中の少女』だったのだな。

#大林宣彦のいつか見た映画館

— CS衛星劇場 公式アカウント (@EISEI_GEKIJO) August 31, 2020

~ #大林宣彦 監督のセカイ~#ねらわれた学園

9月8日(火) ほか#絵の中の少女

9月10日(木) ほか#喰べた人

9月3日(木) ほか#金田一耕助の冒険

9月23日(水)#EMOTION=伝説の午後・いつか見たドラキュラ

9月19日(土) #HOUSE/ハウス

9月2日(水) ほか pic.twitter.com/mxjRiNWKBN

絵の中の少女…

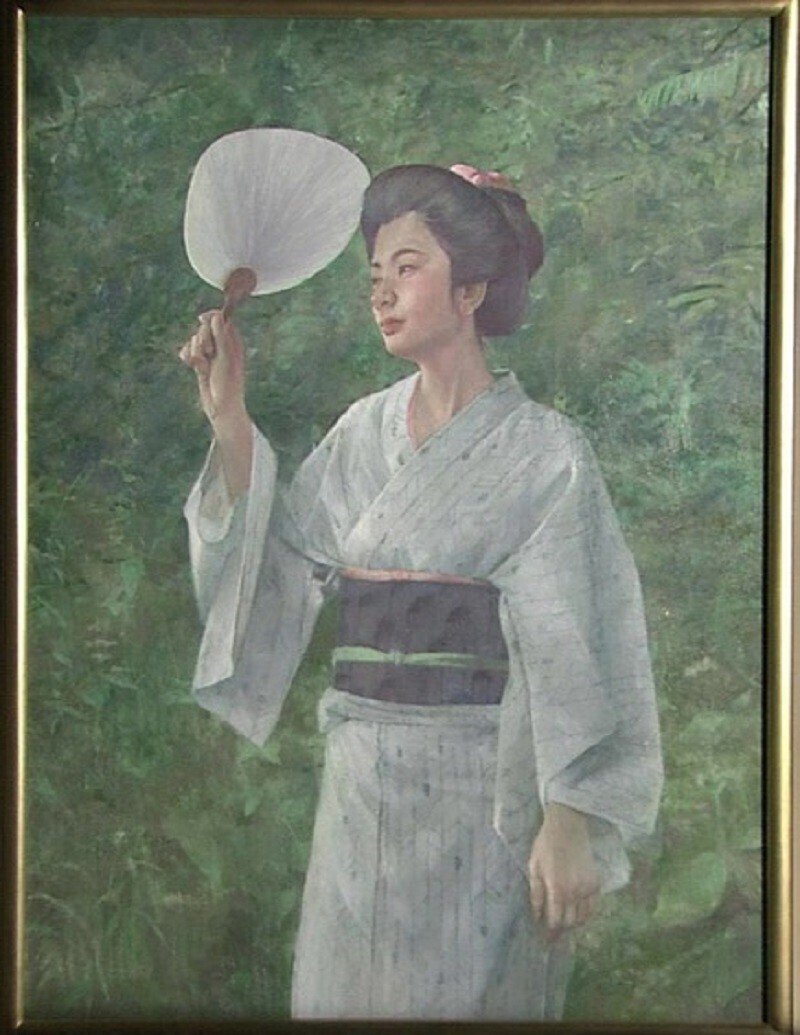

つまり、美禰子を描いた「森の女」ですか?

「森の女」とされるこの絵は間違っとる。

そもそも漱石は最後にこう書いておるだろう?

「森の女という題が悪い」

え?

本当の「里見美禰子の絵」とは、これのことだ。

ええっ!?

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?