水木しげる〜ゲゲゲの漫画道〜

1961年3月、東京、調布。

房枝※1が玄関の引き戸を開けると、音を聞きつけた茂が飛び出してきた。口にGペンを咥えている。

※1 布枝。水木(武良)茂の妻。本記事では「房枝」の表記にしています。

「どうだった!?金はもらえたか!?」

咥えていたGペンが吹っ飛びわたしの顔に当たる。

「それがあの、払ってもらえませんでした…」

「何でだー!!」

みるみる茂の顔が赤くなる。頭から湯気が出そうだ。

「殺す気か!ふざけるな!」

「わたしも言ったんです。払ってもらわなきゃ、生活してけませんって」

茂は怒った犬のようにフーフー言いながら前のめりでわたしの話に頷く。

「でも…」

わたしはここで言い淀んだ。

この1ヶ月、茂さんがどんな思いで、この漫画を描いてきたか見てきたから。見てただけじゃない、わたしだって手伝った。

結婚する前は知らなかった。世間のことも、まして、食うか食われるかの貸本漫画の世界のことなんて。

わたしが結婚した人は、その地獄のような世界で、片腕一本で戦い続ける人だった。

茂の汗と脂で汚れた眼鏡を見て思う。

この人は、わたしと出会う前、わたしが島根の田舎で両親とのんびり過ごしてる時も、こうやって描いていたんだ。

「島根と、東京はどんぐらい離れてるでしょうか?」

思わず、そんな言葉が漏れた。

「なに?」

気勢をそがれたように茂が聞き返す。

知らなかった。わたし、この世界にあなたみたいな人がいること。

原稿を抱えた指先にぐっと力を込める。

払ってもらえませんでした?そんなことで追い返されて、この先この人と暮らしていけるか。

「わたし、もう一度行って話してきます」

「いや、いい…こんな酷なこと、アンタに頼んじゃいけんかった。僕が行く」

「でも…茂さんは次の締め切りが…」

「いいて。怒鳴られたりしたや?悪かったなぁ。出版社から金もらってくるんが貸本漫画家の一番の仕事よ」

そう言うと、茂は肩を揺らして笑った。肩から先のない左手のシャツがふわふわ揺れる。それを見てたら、何だか肩の力が抜けた。

「それじゃあ…」

わたしはGペンを拾い上げると、原稿と一緒に茂さんへ渡した。

----------------------------------------------------------------

1時間ほどして茂が帰ってきた。

仕事場に飛び込むと、箪笥や机の引き出しという引き出しを引っ掻き回し始めた。

一通り、引き出しを漁ると最後に大量の質札を掴んで床に叩きつけ、こちらを見て脱力したように笑った。

「なぁコレも質草になりよーか?」

「茂さん…」

やはり、お金はもらえなかったようだ。何と声を掛ければいいかわからなかった。茂さんは、わたしが起きてる時はいつも描いていた。身体を前に傾け、机で支え、窓際のこの机で。カリカリとペンが紙をひっかく音がいつもしていた。

茂は少し顔を傾け、泣きそうな顔でこちらを見ていたが、急に笑った。

「タッハ!冗談、冗談!アンタ、笑かそう思ってな。さぁこうしちゃおれん。今月のを描かんと」

そう言ってどすっと音を立てて机の前に座ると、猛然と描き出した。

「茂さん、」

茂は房枝の言葉を遮るように言い切った。

「心配いらん。今月は早く仕上げるから」

早く仕上げるといっても、10日や20日はかかるだろう。その間はどうするのだ。

「わたしも手伝います」

「そうか、悪いなぁ。売れっ子は忙しくていけん。早死にしてしまう」

「だったらわたしも同じだけ働きます。そしたら死ぬ時は同じです」

茂がペンを止めた。そのまま黙っている。何かまずいことを言っただろうか。不安になった。

茂はしばらくじっとしていたが、振り向くと言った

「新婚旅行、行ってなかったな」

「はい…でもそんな、いいんです」

「これから行くか」

「え?」

----------------------------------------------------------------

深大寺の境内の雑木林は一斉に新芽が芽吹いていた。

生まれたばかりの緑が眩しかった。

「贅沢な新婚旅行です」

冗談ではなく、本当にそう思った。

林の中のベンチに並んで座り、しばらく2人とも黙っていた。

「アンタ、さっき帰ってきた時、金もらえんかった理由言わんやったな」

「……」

「聞いたわ。僕の描くんは暗くてウケんや、金にならんてな」

「……」

「………言うに忍びなかったんやろ?アンタ、優しいな」

「………だって茂さん、あんなに…」

言葉に詰まった。悔しいのは茂さんの方だろう。なのに、たまらなく悔しかった。

「いいって。これからははっきり言ってくれ。描けた漫画がいけんかったらそれは僕の責任だ。アンタが気にすることじゃない」

房枝はすうっと息を吸い込んだ。春早い、涼しくて少し冷たいハッカみたいな空気だった。

「……気にしますよ」

ハッカのにおいを吐き出すように言った。

「わたしにも、気にさせてください。わたしだって、茂さんの力になりたいんです」

「…」

茂は何も答えなかった。

風が吹いて、木々が揺れていた。

「ほんとはもう逃げ出したくなっとうやないか?」

「何がです!?」

思わず語気が強くなった。茂は苦笑して俯いた。

「嘘ついたからなぁ。出会ってすぐにえらい嘘ついた。逃げ出されても文句の言えん」

あぁ、そのことか。房枝は茂との見合い前に、仲人から聞かされていたことを思い出した。

「確かに、結婚前は東京にお家があって、漫画家さんでって聞いてたから、ちょっと期待しちゃいました」

「やろ?それが来てみればこんなん、バナナすら買えん生活で」

房枝は少し考え、空を見上げた。筆でサッとはいたような青空だった。この空の色を、茂さんならどう描くだろう。

「いいえ。期待以上でした」

顔を上げた茂に、房枝は微笑んだ。

「今度、お金が入ってバナナ買えたら教えてください」

「なんが?」

「戦争で、ラバウルに行かれたんですよね」

「あぁ、そこでマラリアにかかって動けんくなったところを、爆弾でダーン!よ」

そう言って茂はおどけるように後ろへそっくり返った。

茂が戦争で左腕を失ったことは、結婚前に知らされていた。どれだけ痛かったか、辛かったか、悔しかったか。けれどそんなことはおくびにも出さず、笑い飛ばす。この人の明るさには強さがある。

1ヶ月前、相手のことは何もわからないまま、見合いから5日で籍を入れ、まるで売り飛ばされるように故郷の安来から調布の茂の家へやってきた。けれどわたしはこの人と出会えてよかった。理由も根拠もない。強いて1つあげるとしたら、こんなふうに笑うこの人の、これから一番そばにいられること。それで十分だ。

「でも、原住民の方にバナナたくさんもらって生き延びたんですよね?その時、バナナの調理の仕方、色々教わったって…」

「そうそう、まだ緑のを蒸し焼きにしたり…まぁでも、何だかんだで、腐りかけが一番うまい」

そう言って茂は自信たっぷりに腕を組んで頷いた。その仕草に思わず笑ってしまう。

「じゃあ今度、腐りかけを買いましょう。茂さんも八百屋に一緒に来て、目利きお願いしますね」

ニヤリと笑うと茂は言った。

「分かった。それと、金ならなんとかなる。あまり心配するな」

房枝は黙って頷いた。

----------------------------------------------------------------

神保町の三洋社を訪ねると、運良く長井社長がいた。小柄でクリっとした目をしており、どことなく小鹿のような雰囲気がある。扉を開けて入って来た茂を見ると、開口一番言われた。

「珍客だね。ついにうちで描く覚悟が決まったの?」

「いやぁ…実はそうなんですよ」

茂は勝手に窓際の応接スペースのソファに腰掛けた。

スプリングが若干バカになっていて、そのままソファに埋まりかけたが、それでも兎月書房よりかはマシだ。会社の経営状況は椅子に出る。兎月書房など、パイプ椅子だった。しかもいつだったか腰掛けた瞬間、座面が外れ、したたか床に腰を打ちつけた。それ以来、兎月書房では椅子に座らないようにしていた。

「これな、座るのにコツがあるんや。そっと座らんとソファに喰われるで」

長井社長は茂の向かいにソファの端にちょこんと腰掛けると、得意げに目をパチクリさせた。この分では、三洋社もそうそう、ダメかしらん、そう思ったがしかし、今更引くわけにもいかない。他にあてはないのだ。

「兎月書房さん、いよいよダメかい?」

「ええ。もう2ヶ月未払いで。干上がりそうです。いや、干上がってます」

「ほぉ。そりゃええ。干上がるくらいが漫画家はええもんが描ける。で、こっちに鞍替えっちゅうわけや。自分、都合ええなぁ?」

そう言って長井社長はにっこり笑った。目が、笑ってなかった。嫌味の1つや2つ、覚悟の上だ。屁でもない。

茂は強気で言った。

「こっちも、商売ですから。遊びで描いてるのと違います。女房も食わせにゃなりません」

「そんなもん、どこも同じや」

長井社長はピシャリと言い返した。

「それはまぁ…そうでしょうが…」

しばらく続いた沈黙を破ったのは長井社長だった。

「ハハッ。まぁええ。私はね、水木さんの今描いてる『墓場鬼太郎』、あれのファンなんだ。暗くて救いがなくて実にいい」

これは、褒められてると取っていいのだろうか。

「暗いですか、やはり…」

「君、タイトルが墓場だよ?暗くなくちゃかえっておかしいだろ。自信持ちたまえ」

「はぁ」

茂は曖昧に頷いた。どう話が転がっていくのか、見えなかった。

「こっちも人助けで商売してるんじゃないからね。だからコレはあくまで水木さんの作品を買ってのことだ。一冊分じゃなくても、ある程度描けたら、持ってきてくれれば分割で払おう」

「え!それは今度からこちらで描いていいってことですか!?」

「ハハッ、君、そのつもりで来たんだろ?白々しいよ。もう帰ったらどうだ?待ってたってうちは番茶も出んよ」

三洋社で描けることになったのは良かった。

これで1つ、目的は達成だ。

しかし、ここで帰るわけにはいかない。今日はもう一押ししなくてはいけないのだ。

「あの、金を、前借り出来んでしょうか?」

長井社長は再び目をぱちくりさせると、茂をじっと見た。

嫌な汗がこめかみから滲んだ。やはり、まだ一枚も描いてないのに、金を借りるのは無謀だったか。これでこちらで描く話までおジャンにされてはたまらない。

しかし長井社長は自分の机の引き出しから1000円取り出すと机に置いた。

「はーあ、番茶よりよっぽど高くついた。これ以上は屁も出んよ」

これだけもらえればとりあえずは大丈夫だ。

これをもらってさっさと帰ろう。しかし、それを見透かしたように長井社長はのんびりした口調で言った。

「あれ?そう言えば水木くんは屁を自在に出せるんだっけ?ちょっとやってみせてくれる?」

「いやーどうなんでしょ、ちょっと腹具合が良くなくて。今やるときっと"身"まで出ます」

茂は1000円札を掴むと、逃げるように三洋社を飛び出した。

----------------------------------------------------------------

商店街の八百屋をいくつか巡ったが、バナナは高かった。

戦後間もない闇市価格よりマシになったとはいえ、200円以上する。どうしたものか。南国じゃ、取り放題だったのに。

すると、店の奥に傷んだ一房が置かれているのが見えた。売り物にならないので下げたのだろう。

茂はその一房を指差して店主に言った。

「ちょっと、そのそれは、タダでもらえないの?」

店主は値踏みするように茂の全身を眺め回した。

「ダメだよダメ。売り物じゃないからってタダってわけにはいかないよ。元手かかってんだから」

「じゃいくら?」

「アンタね、そもそもコレは売り物じゃないの。売ってるのを買ってよ」

「馬鹿だなぁ。どうせ捨てるなら売った方がいいのに。お宅、算数もできんの?」

「バカとはなんだ。算数ができないのはそっちだろ。悔しかったら両手で『10』まで数えてみな」

「何だと!」

店主に掴みかかろうとして、足元のジャガイモの箱に躓き、危うくニンジンのカゴに頭から突っ込みそうになる。

バカにしやがって。もういい、やめだ、バナナなんて!

癇癪を起こして帰ろうとした時、後ろから声がした。

「数えられますよ。『5』から先は私が「手」を貸しますから」

振り向くと、房枝だった。

「抜け駆けしちゃ嫌ですよ。一緒に行こうって言ったじゃないですか」

房枝は茂を軽く睨むと言った。

「うーむしかし。いや、すまない」

「いいですけど。お金、どうにかなったんですか?」

「あぁ、三洋社で前借りしたんだ。けどなぁ、いざバナナ目の前にしたら、どうも惜しくなってなぁ。なけなしの1000円だ」

「いいじゃないですか。買いましょ?わたし1万円ありますから」

「1万円!?な、どこにそんな大金」

「着物、質に入れたんです。どうせもう着ることないですから」

茂は驚いて一歩下がった。

「着物って…嫁入り道具のか?」

「ええ」

「ええって…アレは房枝さんの大切なものやろ?両親から受け継いだものやろ?どんな貧乏したってアレだけは質に入れるなって…」

房枝は茂の言葉を遮った。

「良いんですよ。着ないでしまってあるだけの着物より、私にとっては茂さんとバナナを食べる時間の方が大切なんです。茂さんとの生活の方が、大切なんです」

店主が、傷んだバナナを入れていた籠にぶつかり、その拍子にバナナが床に落ちた。

「あーあ、安くして売ろうと思ってたけど、こりゃもう捨てるしかないなぁ!」

そう言って、店の脇にポイッと投げた。

房枝がバナナに駆け寄って店主を見た。

「あの…」

「知らないよ、そんなバナナ」

店主はそっぽ向いたまま言った。

----------------------------------------------------------------

三洋社で描けるようになった。

これで金も安定して入ってくる。

早くまとまった枚数を描いて持って行こう。

茂は家に戻るとさっそく『鬼太郎夜話』を描き始めた。

台所では房枝が晩飯のカレー準備を始めている。

今夜のカレーは久々の豚肉入りだ。

そう思うと、今から腹が鳴った。しかし描かなくては。描いて食うから美味いのだ。

数時間、没頭して描いた。房枝に声をかけられても気づかなかった。

「あぁ、すまん。いやー腹減ったなぁ」

「カレーがお待ちかねです」

房枝が笑って言う。

仕事部屋の隣りの居間に移ると既にちゃぶ台にカレーが盛られた皿が並んでいた。

「いやー良い匂いだ。ちょっと、まず匂いから楽しもう」

茂は皿の周囲の空気を吸いつくすように鼻をひくつかせた。

「もう!冷めますよ」

房枝が呆れたように笑う。

「そうだな。沢山描いて、こんなもん、毎日だって食えるようになろう」

茂はスプーンを掴んで、がっつりカレーを掬い上げた。

その時、玄関の引き戸を叩く派手な音がした。

誰だ、こんなタイミングで。

「税務署です。ちょっと開けてください」

尖った冷たい声が外から響いた。

税務署?

応対に出た房枝の困ったような声と、署員の咎めるような大きな声が聞こえた。

「本当ですか?信じられませんね。収入をごまかしてるんじゃないですか?ちょっと上がらせてもらいますよ」

足音が響き、署員が居間の扉を開けた。

茂は腕組みして待ち構えていた。

署員はテーブルの上の料理を見て言った。

「随分豪勢な夕飯じゃないですか。そのカレーの豚肉は、税金をちょろまかして買ったんですか」

茂は黙って署員を睨んだ。

房枝は署員の後ろから居間へ入ると、テーブルの前に立ちはだかった。

「馬鹿言わないで下さい。これは、今日久しぶりにお金が入ったから…なんで、なんでそんなことまであなたに言わなきゃいけないんですか!?」

「奥さん、私だってこんなことしたくも、言いたくもない。だが、不正は良くない」

署員は勝ち誇ったように決めつけた。

茂は引き出しから質札の束を取り出し、署員に見せた。

「申告した収入に嘘はありません。生活していくのもギリギリなんです。この家には何もありません。全部、質に入ってます。この肉は、妻が大事な着物を質に入れて買ったんです。その肉を使ったカレーをこれから食うところでした。高度経済成長も、東京オリンピックも、私たちには関係がありません。その日その日を生きるのに精一杯なんです。その中の、大切でかけがえのない妻との時間が、このカレーを食う時間なんです。邪魔せんといて下さい。頼んます」

茂は頭を下げた。

署員はなおも疑わしそうに部屋を見回していたが

「また来ます」

そう言うと出て行った。

房枝は気が抜けたように玄関に座り込んでいた。

茂はその背中に声をかけた。

「おい、食おう。冷めちまう」

房枝は振り向いて笑った。

「わたし、びっくりしちゃって…。茂さん、ありがとうございます」

あぁ、この笑顔だ、と思った。

1ヶ月前、見合いで初めて会った時から感じていた。

この笑顔は豚肉入りのカレーより何より、力を与えてくれる。

----------------------------------------------------------------

房枝は作業机と化したちゃぶ台で、ベタを塗っていた。

今夜中にあと5ページ仕上げなくてはならない。

さっきから茂はうーうー唸りながら、描いている。

ペンが止まると、ペンの頭で、穴が開くのではないかというくらい、こめかみをグリグリする。

漫画を、物語を生み出すというのはなんと過酷なことだろう。

片手で描く為、後ろから見ると、茂の体は大きく左に傾いている。そのまま横倒しになってしまいそうだ。義手は、結婚式以来、つけているのを見たことがない。義手がなくてもなんでも出来てしまうのだ、この人は。

「茂さん」

「なん?」

振り向かずに茂が答える。

「結婚式のこと、覚えてますか?」

「あん?」

「茂さん、嫌だったでしょ?義手つけるの」

房枝はそう言ってふふっと笑った。

「あーアレは母親に言われてな。やっぱり結婚式に片手ってのもいけんやろ」

「ふふ。でも、本当は嫌だったでしょ?」

「まぁ重いからな」

「三八式歩兵銃ですね」

「何よ、藪から棒に」

「前、話してくれました。ニューギニアの最前線で歩哨していた時、敵が後ろから襲ってきたって」

「あぁ。早朝、襲われて、味方の陣地は一瞬で壊滅。歩哨していた僕だけ生き残って逃げた話な。それがどうした?」

「その時も言ってました。銃はまっさきに捨てた、重いからって」

茂は苦笑した。

「くだらんこと覚えとる」

「そのあと合流した味方の部隊の上官に怒られて、何でお前も死ななかったんだって言われたんですよね」

茂は軽く頷いた。

「辛かったですか?」

茂はしばらく黙ってペンを動かしていたが、独り言のように呟いた。

「死んでいった仲間達がいる。彼らの方が辛い」

----------------------------------------------------------------

三洋社で描き始めたのも束の間、長井社長が結核になり、どうも支払いが怪しくなってきた。

うーむ。せっかく波に乗れたと思ったのに、コレか。

しかし、崩れかけた波にいつまでも乗っていては、海の底に落とされてしまう。次はどうするか。いや、選択肢はそうない。茂は仕方なく、兎月書房に出戻ることにした。兎月書房も今度はしっかり描いた分は払うという話だった。信用したわけではないが、描かなくては一銭も入ってこない。

「アンタも僕らも土壇場で蘇るってことで。墓場鬼太郎と一緒よ。ま、1つよろしく」

代表の清水はそう言って勝手に握手してきた。

正直、同じにされてたまるかとは思ったが、確かに墓場鬼太郎も一度打ち切りになって、読者の声で辛うじて復活した経緯がある。どのみち、この鬼太郎で人気を得なければ共倒れだ。

兎月書房での仕事がしばらく続いたある日、原稿を届けに行ったはずの房枝が、原稿を抱えたまま帰ってきた。

「しげーさん!」

「なんと!やっぱり未払いか!」

「いえ、兎月書房、なくなってました!」

「はぁ!?」

茂は絶句した。何が鬼太郎だ。冗談ではない。潰れとるではないか。金はどうなる、潰れるなら金を払ってからにしろ…頭には色々な思いが浮かんだが、言葉が出なかった。茂は玄関に立ち尽くしていた。

「茂さん…」

房枝の声で我に返った。

「いや、そうか…いや、大丈夫だ。無駄足ですまんかったなぁ」

茂は大声で言って、頭を掻いた。大きな声を出さないと、不安とショックで崩れ落ちそうだった。

そんな茂の様子を見て、房枝が言った。

「茂さん、バナナ食べません?」

「ん?」

「バナナです。もらってきたんですよ。ちょうど良い感じに腐りかけがあって」

房枝が笑う。

「フハッ!またあの八百屋か!?」

「そうです」

「救世主だな」

「ですです」

「しかしバナナばかし食って過ごせん。猿になっちまう…どうしたもんか…」

「食べながら考えましょう」

2人が玄関から居間へ行こうとした時、外から声がした。

「そうであれば私もご相伴に預かろうかと」

扉を開けると眼鏡の男が立っていた。面長で、顔の先端から出っ歯が飛び出ている。なんだかネズミのように齧られそうな面立ちだ。

「桜井※2さん!どうしたんですか?」

※1桜井昌一 貸本漫画家を経て出版社東考社を作った

「いやぁ。道、歩いとったらバナナの匂いがしたもんで。僕、こう見えてバナナの匂いには敏感なんです」

「……」

「で、どこです?バナナは?隠したってダメですよ」

「あの、傷んでますけど…一緒に食べます?」

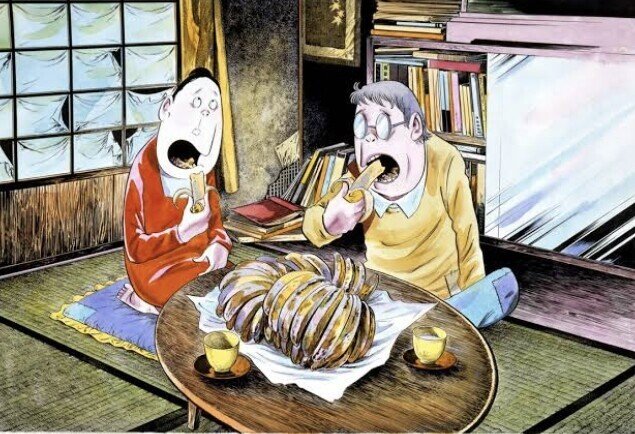

房枝が全体的に黒ずんだバナナの房を見せると、桜井は相好を崩した。

「いやぁ、これまた頃合いですな」

「分かりますか!」

「ちょっと、2人で意気投合しないでくださいよ。こちら、どなたさま?」

「桜井さんだ。僕と同じで貸本の漫画を描いてる」

「いやー、それはもう辞めたんです。ま、まずはバナナを頂いてからにしましょうか、話は」

そう言って桜井は勝手に上がり込んだ。

居間で向き合うと桜井は早速テーブルに置かれたバナナに手を伸ばした。爪でカリカリ、何度も皮をむこうとしている。

「桜井さん!バナナの皮がむけんのですか!?」

茂の言葉に、やにわ桜井はバナナの先端を出っ歯で噛みちぎると、ペッと吐き捨てた。それが房枝のエプロンの胸あたりに直撃した。房枝は驚いて声も出ない。桜井はようやくのこと、バナナの皮を剥くと叫んだ。

「こうこれ!外は黒ずんでいるのに中はこう!白くて艶々しい!実に卑猥だ!」

桜井が叫んでる間に茂は1本目を食べ終え2本目に手を伸ばした。その手を桜井はペーンッ!と音高く叩いた。

「こらっ!君、原住民が企業の先を行っちゃいかん!」

「誰が原住民ですかっ!」

「バナナだよ。このバナナは現地の原住民が収穫して、日本の企業が買い上げてる。企業が金を払ってるわけだが、実は企業はそれ以上の利益を得ている。原住民はわずかな金で働かされ、用無しになれば捨てられる。かくして、潤うのは企業だけというわけだ」

「それで、桜井さんは漫画家を辞めて出版社を作ったんですか?」

房枝が桜井にお茶を差し出す。

「そう。で、水木君に描いてもらおうと思って」

「そりゃ渡りに船だ!でも金は、金は払ってもらえるんでしょうな。僕は原住民でも構わんが、雇われた先も原住民だった、なんて落ちは困りますぜ」

「それは払う。心配するな。なんなら初回分は先払いしてもいい」

「ぜひ!」

茂が差し出した手のひらに、桜井は先程茂から奪ったバナナをポンっと載せた。

----------------------------------------------------------------

茂は桜井が飲み残したお茶をズズッとすすった。

房枝がバナナを食べながら言う。

「変な方でしたね。本当にあの方のところで描かれるんですか?」

茂は桜井が言ったことを考えていた。

搾取する側とされる側。だとしたら漫画家は搾取される側だ。桜井は出版社を作れば搾取する方になれると言っていたが、ならば何故こうも貸本屋が潰れているのか。

働いても働いても生活は楽にならない。

頑張る方向が間違っているのか。

昔、のんのん婆※3がぬりかべの話をしていた。もしかしたら、目の前にぬりかべが立っているのに、必死に走ろうとしているのではないか。だとしたら、どちらへ向かえばいいのか。

※3 幼い頃、水木に妖怪の話を色々聞かせた近所の老婆

「ちょっと鬼太郎を休んで他のものを描いてみようと思う」

「鬼太郎、せっかく人気が出てきたのにやめちゃうんですか?」

「僕も金持ちにならなダメだ。房枝さん、この世はなぁ、バナナを収穫する人間と食う人間に分かれる」

「それさっき桜井さんが言ってましたよ」

「僕は収穫する側から食う側を撃つのだ。そういう漫画を描く」

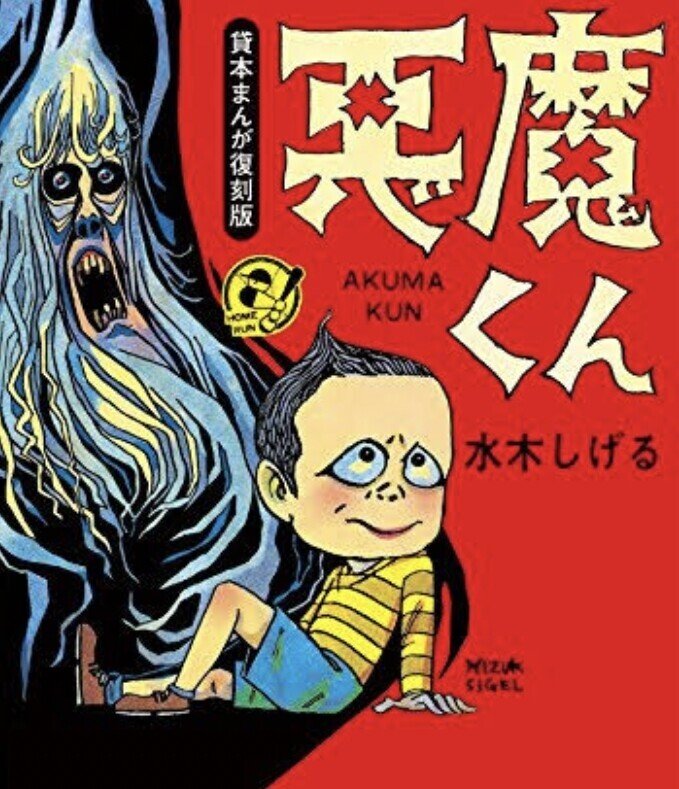

かくして茂の想いを乗せて、意気込んで描いた『悪魔くん』はしかし、5巻の予定が人気が出ず、3巻で打ち切りになった。

ならばまた鬼太郎を描くしかない。

そう思い直して机に向かってペンを握るのだが、肩の方から力が抜けていく感じで、指先に力が入らない。いつまでこうやって描き続ければいい?今まで考えたこともなかった思いがふとよぎった。好きだから何度踏みつけられても気にせず描いてきた。漫画とは絵とは、描くとは、好きだからやるものだ。強制されたわけじゃない、自分で選んだ道だ。

けれど、どれだけ目を凝らしても先が見えない道を、自分1人ならいい。この人まで道連れにしていいのか。

茂は居間の方を振り返った。

気配を感じたのか、縫い物をしていた房枝が振り返り、にこっと笑った。

「悪魔くんがダメだったから、また鬼太郎をやろうと思う」

「はい」

「悪魔くんは、"先"を行きすぎてたかもしれん。もっと世の中、下向きになったら良さがわかる」

「はい」

「やっぱり鬼太郎くらい迫力がないと、子供には伝わらんのかもしれん」

「はい」

房枝は茂のどの言葉にただ頷くだけだった。作品に関して、房枝が茂に意見することはほとんどなかった。房枝は縫い物の手を止めると、茂の方を見て言った。

「そういえば、長井さんはどうされてるでしょう?」

房枝に言われ茂もそういえばと思い出した。忙しさにすっかり忘れていたが、確か、結核で療養中だったはずだ。

「一度お見舞いに行かれたらどうです?」

「そうしてみるか」

----------------------------------------------------------------

病室を訪れると、長井は猛烈な勢いで桜餅を食っていた。

「あぁ、君、久しぶりだね」

「その桜餅はどうしたんですかっ」

茂の目は桜餅に釘付けになった。

「あ、これ?秋に乙やろ?あげんよ?」

「滋養にええと思って、バナナ持ってきました」

茂は手に持っていった袋を掲げた。

「あそ、そこ置いとって」

桜餅に夢中な長井は興味なさそうに言った。

そこで茂はもう一度、語気を強めて言ってみた。

「バナナを、持って、来たんですが!」

「いや、バナナと桜餅じゃ釣り合わんよ」

うるさそうに長井が手を振る。

仕方なく茂は八百屋で定価で買った綺麗なバナナをベッドの脇に置いた。

「調子はだいぶええんですか?」

「あーそうなぁ。どうやろ。君にうつすやもしれん」

「僕はマラリアで鍛えられてますから」

「ふむ…。で、君、今はどこで描いてるの?」

「それが桜井さんが貸本屋始めて」

「へぇ。彼も先見の明がないねぇ。貸本なんてもう終わるよ」

「やはりそうですか。僕もそんな気がしてたんです」

茂はベッドの横のサイドテーブルに置かれた桜餅を素早く掴むと、口へ放り込んだ。

「ここを退院したら僕は新しい雑誌を作ろうと思う」

「はっは(雑誌)、じぇすか(ですか)!」

餅が詰まって上手くしゃべれない。唾がとんだ。

「汚いよ、君」

「すんません」

「白土三平※4という男を知ってるか?」

※4漫画家。『カムイ伝』が有名

「いえ…」

「面白い話を描くんだ。彼を軸に据えた新しい漫画雑誌を作るつもりだ」

新しい漫画雑誌。長井の言葉に、今までとは違う方向から光が差し込んだ気がした。茂は勢い込んで言った。

「僕も、描かせてくれませんか?」

長井はチラリと茂を見るとニヤッと笑った。

「その貪欲さだよ、君。もちろん、君にも頼もうと思ってた」

「それで、何という雑誌なんですか?」

「『ガロ』※5だ。これも、白土君の作品から取った」

※5 日本の漫画ブームの先駆けとなった伝説的漫画雑誌

「ガロ…」

茂は何度かその言葉を口の中で繰り返した。

勇ましく、なのにどこか懐かしい響きだった。

----------------------------------------------------------------

房枝は台所でうずくまり、下腹部の痛みと気持ち悪さが引くのを待っていた。息を整え、額の汗を拭いた。もう少しで茂が帰ってくる。少し、口角を上げてみる。大丈夫、ちゃんと笑える。

「いやーもう秋やね。墓巡りにうってつけの季節よ」

玄関の扉が開き、茂の声がした。

「お帰りなさい。もうすぐお彼岸ですもんね。どうでした?長井さん」

「あぁ、元気よ。桜餅食っとったもん、そのうち退院して新しい雑誌やるって」

「あぁ、良かった」

「それに参加することになったよ。1ページ500円くれるって」

「凄いじゃないですか!」

「だろ?今から描き溜めとこうと思って」

「鬼太郎ですか?」

「いや、新しいのを描くよ。そういう約束なんだ」

房枝は仕事部屋に入ろうとする茂を意を決して呼び止めた。

「茂さん」

「ん?」

いつまで隠しておくこともできまい。

それに、隠しておくことでもないのだ。

それでも、忙しい茂になかなか言い出せなかった。

「赤ちゃん、出来たみたいです」

「何!?本当か!?」

ぎょっとしたように茂は目を丸くして、一歩後ずさった。

嬉しくないのだろうか、やはり、言わなければ良かったか。一瞬後悔がよぎったが、今更どうしようもない。

「はい…実は何日か前から体調がおかしくて…病院で診てもらったんです。ごめんなさい、余計なお金使ってしまって…」

その瞬間、片腕でギュッと抱き寄せられた。

茂が耳元で囁くように言った。

「ありがとう」

サワサワ、背中をさすられた。

安心したら、小さい子供のように、涙が込み上げてきた。

房枝は茂の胸に顔を押しつけた。

「子供ができたら、もっと大変になると思います。だから、反対されるんじゃないかって、怖かった」

「今の倍、描くさ。家は賑やかな方がいい」

続けて茂は呟いた。

「嬉しいなぁ、嬉しいなぁ」

その呟きを聞いたら、こらえていた涙が溢れた。

この人の、妻で良かった。たとえずっと貧乏でも構わない。この人以外、誰を望もう、そう思った。

----------------------------------------------------------------

1964年、長井は退院すると約束通り、新漫画雑誌、『ガロ』を創刊した。茂もそこで読切の作品を描き始めた。

白土三平やつげ義春ら、実力のある作家陣を揃えたガロの人気は次第に高まっていった。それと共に、茂の作品にもファンがつき、生活も少しずつ安定し始めた。

そしてガロで描き始めてから1年後、講談社の週刊少年マガジンの編集者が訪ねてきた。

マガジンで「SF」ものを描いて欲しいということだった。

受ければ忙しくはなるが、生活はより安定するだろう。

ただし、茂はSFというところがひっかかった。

貸本時代にいくつか描いたことはあるが、得意な分野でも、描きたい分野でもなかった。

しかし断れば次いつこんな話があるかわからない。

それでも悩んだ挙句、茂はこの話を断った。

漫画家は実力が全てだ。この話を受け、不得意な分野で結果を残せなければ、それこそ2度と依頼はこないだろう。

逆にこの話を蹴っても、ガロで描き続けていればきっとまたチャンスはくる。保障はなかったが、そっちへ賭けた。

房枝には一言、断ったよ、とだけ告げた。

それに対し、房枝はいつものように、そうですか、と言っただけだった。

----------------------------------------------------------------

茂からマガジンでの連載の話を断ったと聞かされた時、内心もったいない気もした。けれど、文句はなかった。

いつだって必死で描き続けている彼の決めたことに、文句のあろうはずがなかった。どうなろうと、わたしは彼についていく、とうにそう決めていた。

けれどその半年後、マガジンからジャンルの縛り無しでいいから描いて欲しいとの依頼がきた時、彼の勝負強さに驚いた。忘れていた。この人は、片腕を失ってなお、死の島から生還した人だった。

しかし、マガジンでの連載が決まってからの茂は苦しそうだった。

「かわいいのを描かなくちゃならん。そんなん描いたことがない」

そう言って、Gペンで机を苛立ったようにバシバシ叩いた。

「今までみたいのではダメなんですか?」

「ダメダメ。あんな暗くてはすぐ打ち切りになる。子供に受けるような可愛いのでって言われてるんだ」

茂は焦ったように早口でまくしたてた。

「そうですか。でも墓場鬼太郎は少しずつ人気が出ましたよ?」

「そんなぬるいこと言っとられんのよ。一回つまらんかったら、しまいよ」

「じゃあ子供が好きなものを出したら良いんじゃないですか?」

「子供が好きなもの?」

「はい。もうすぐオリンピックじゃないですか?テレビがあれば家で観れるらしいんですよ。凄いですよねぇ…」

「そりゃ単に房枝さんが欲しいだけやろが」

「あはっ、バレました?でもきっと子供も好きですよ」

茂はペンで机を叩くのをやめると、何か考えるように上を向いていた。

「テレビなぁ……」

----------------------------------------------------------------

そうして描かれた『テレビくん』は子供達の間で大人気となり、第4回講談社児童漫画賞を受賞した。

その知らせを聞いた時、房枝は思わず笑ってしまった。

「なんがおかいしい?」

「だってわたし、初めて茂さんの作品、兎月書房に持って行った時、つまらない、暗いって散々言われて、それが、児童漫画賞ですよ、ねぇ、聞かせてやりたいですよ、茂さん、わたし、わたし…」

笑えて、なのに、最後はなんでか、涙声になった。

悔しかった、嬉しかった、どっちなんだろう、どっちもだった。涙で滲む目で見ると、茂も笑っていた。

「僕の描くものはなんだって面白いんだ。それだけはもう、ずっと間違いがないんだ」

自信に満ちた声だった。

「本当ですよ、そうですよ、わたしずっと今までそう大きな声で言いたかったです。打ち切りとか倒産とか、そんなんばっかで、わたしずっと…」

今度は本当に、笑えてきた。今までのこと全部、笑い飛ばしてやる。房枝は肩を震わせ、笑った。

この人と一緒にいることは、丁半博打のようにスリリングだ。

「わたし、茂さんのこと、好きです」

さんざん笑ったら、ふとそんな言葉が口を衝いて出た。

その言葉が聞こえたか聞こえなかったのか、茂は笑い続けていた。

----------------------------------------------------------------

受賞からしばらく、忙しい日が続いた。

色んな雑誌から連載を頼まれ、茂は寝る時間もないようだった。重ねると3センチはあった質札は、全部なくなっていた。いつの間にか、房枝の着物も箪笥に戻っていた。

そんなある日、茂が自転車を買ってきた。

「わたしにですか?」

「あれば色々便利だと思って」

「嬉しいです!でも…ふふ」

「どうした?」

「妊婦に自転車買ってくるって、茂さんらしいなぁって」

「あ!そうかぁ。よし!僕が運転する!房枝さんは後ろに乗りゃええ」

「片手運転で2人乗りですか!余計危ないですよ!」

「そうか、危ないか!」

茂は何故かガハハと笑った。つられて、房枝も笑ってしまう。あぁ、わたし、この人とこうして笑うために生まれてきたんだ。そして、これから生まれてくるこの子にも、早く見せてあげたい、わたしが大好きなこの笑顔を。

----------------------------------------------------------------

その後、茂の作品は空前の妖怪ブームを巻き起こし、日本中の人気となっていった。鬼太郎をはじめ、そのキャラクター、作品は未だに世代を超えて愛されている。

また、晩年に自らの戦争体験と戦地で亡くなった戦友への鎮魂、反戦への想いを込めて描かれた『総員玉砕せよ!』は、アングレーム国際漫画祭遺産賞など、いくつかの国際的な漫画賞にも選ばれている。(終)

これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。