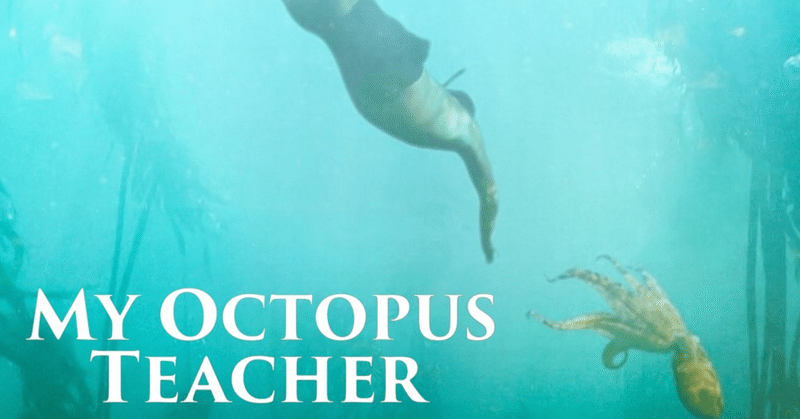

【アカデミー賞】オクトパスの神秘: 海の賢者は語る

こんなに胸が熱くなるドキュメンタリーを観るのは久しぶりだ。それは一人の人間とタコが特別な絆を築き上げていく物語。南アフリカの海の底、様々な海洋生物が暮らす美しい舞台で繰り広げられる。

仕事に疲れ、うつ病を患うフォスターは、映画の冒頭で、家族との絆を取り戻すために、自宅近くでフリーダイビングを始めたと説明する。そこで一匹のタコに出会ったのだ。

そして南アフリカ沖のケルプの森で、タコの行動を観察し、その生態を学びながら、タコとの関係を記録し始めた。

フォスターはそのタコに魅せられ、海に通う内に、そこにあるストーリーをドキュメンタリーにしてはどうかと考えた。そしてそれは大ヒットした。

2021年アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞。多くの人にとって、この映画はパンデミック時代の癒し薬のような働きをもたらした。

タコは知的で機知に富んだ生物として知られている。吸盤で吸い付けた貝殻を体にまとって身を護る知恵や、カモフラージュやインク雲など、外敵から身を守るさまざまな戦略を進化させてきたこともさることながら、魚の群れと一緒に楽しげにダンスを踊るさまなど、驚くようなシーンが繰り広げられる。

ドキュメンタリーの中で、タコは信じられないような高度な戦術を駆使してサメから逃れ、攻撃から生き延びる様子が描かれている。

しかしながらサメがタコを襲うシーンでは、監督であるクレイグ・フォスターは介入しない。それは海の生態系に介入しないという彼の意思であり、ドキュメンタリーとしての視点でもある。

サメに襲われるタコを見るのは本当につらい。けれども自然界の厳しさに対する映画のアプローチは、「観察」と「不介入」であることだ。

フォスターは、タコや他の生き物の行動を邪魔したり、影響を与えたりすることなく、その生息地での自然な行動を記録したいと考えたのだろう。

この映画のレビューの中には、サメに襲われるシーンに「あえて」介入しない選択は、映画としての面白みを高めて聴衆の関心を引き寄せるためだという批判があったけど、そこのところの解釈は難しいものだと思う。自然な生態システムに手を出さないという選択は議論の余地がある。

ただ、この1年にわたるドキュメンタリーの粘り強さ、そして野生の海洋環境における動物を追跡する能力は、素晴らしい。

ダートマス大学の客員研究員で、タコの視覚認識、認知、それらの神経基盤について研究している神経科学者のデイビッド・エデルマン氏は、「野生の、特に海中の動物を追跡することは『極めて稀』であり、このような偉業は偉大な海洋生物学者ジャック・クストーでさえも困難であった」と指摘している。

「ある種の追跡装置でもない限り、非常に困難なこと」と説明されたこの撮影方法について、フォスターはドキュメンタリーの中で、別の映画のプロジェクトでカラハリ砂漠に行ったときに、世界最高の追跡者たちに会って追跡技術を磨いたと述べている。

ケンブリッジ大学心理学部の研究者で、頭足類の知能を研究しているアレックス・シュネル氏は、反社会的であることで知られる動物との「この親密な相互作用」に対するフォスターの視点に感銘を受けたと述べている。

「普通なら感情移入できないと思われるような、背骨のないこの動物に新しい視点をもたらしている。映画全体を通して、本当に感情移入せずにはいられない」。

タコが至極インテリジェントな動物であることは、海洋辞典などで読んだことはあったが、このドキュメンタリーを観たあとは、本当に畏敬の念を持たずにはいられなかった。ぜひ観てみてほしい。

サポートは株式会社スクーンジャパンおよび米国スクーン社が乳がんのNPO団体(LBBC)に寄付する資金に利用させていただきます。