#072江戸時代の料理の再現に挑戦。(2)

前回に引き続いて、江戸時代の料理本から料理を作ってみた話です。

前回の『卵百珍』から、さらに『豆腐百珍』にも手を伸ばして、下記リンクにあるNHKのテキストを参考にいくつか作ってみました。豆腐も、普段は湯豆腐か冷奴か、凝った時に豆腐ハンバーグを作るか、といったくらいで、食材としてのバリエーションを筆者は持っていなかったので、レパートリーが増えるので非常にありがたかったです。

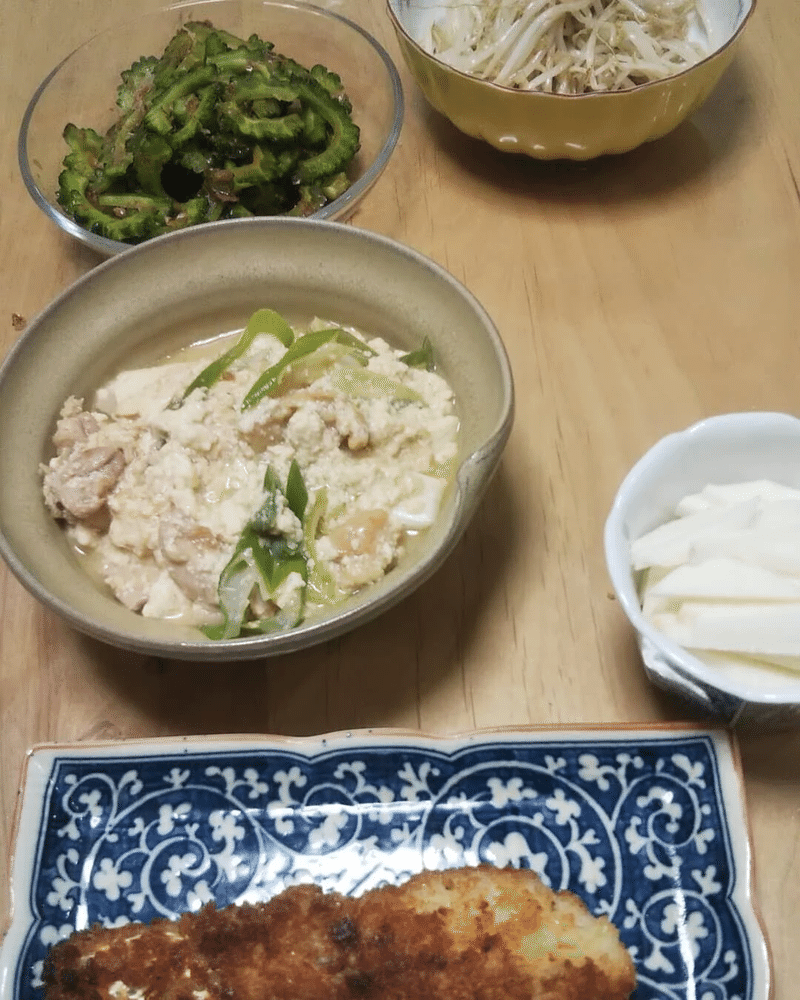

『豆腐百珍』からは、まず雷豆腐を作ってみました。材料は豆腐に鶏もも肉、長ねぎで調味料として酒、しょうゆです。作り方は、まず長ねぎの白い部分を3cmくらいに切り、一口大に切った鶏もも肉と一緒に油で炒めます。鶏肉に火が入ったところに、豆腐を手で潰したものを投入、火が通るまで炒めます。火が通ったところで、長ねぎの緑の部分を斜めに切ったものを投入し、酒、しょうゆで味付けして完成です。食べる時に粉さんしょうを少々かけてもいいでしょう。筆者は美味しくいただきましたが、こどもには見た目がぐちゃぐちゃな感じだからか、あまり評判はよくありませんでした。

次に『豆腐百珍』から試したのは、飛龍頭です。ひりょうず、ひろうすと呼ばれるもので、一般的にはがんもどきと呼ばれるものです。こちらの材料は豆腐、鶏ひき肉、にんじん、きくらげ、卵を使いました。作り方は、事前に水分を抜いておいた豆腐をつぶして、その中に細かく切ったにんじん、きくらげ、鶏ひき肉を入れ、卵をつなぎとして入れて混ぜます。これを大匙1くらいの大きさで丸めて、熱した油に投入し、きつね色になれば出来上がりです。市販のものと比べると、表面はパリッとしていて、しょうが醤油でいただくと非常においしいです。

最後に挙げるのは霰豆腐。こちらの材料は木綿豆腐のみ。事前に水切りをしておいた豆腐をさいの目に切り、そのまま熱した油に入れて揚げます。こちらもきつね色になれば完成です。こちらは出来上がりの際に、塩を少々振るとよりおいしくいただけます。これは要するに細かなさいの目に切った揚げですね。昔、料理屋で「厚揚げの出来立て」というのを食べたことがありますが、先の飛龍頭と同じく、揚げたてなので、表面がパリッとしていて非常にいい食感でした。それと同じようなのですが、小さいさいの目なので、もっとカリカリで、どちらかというとフライドポテトのような感じです。今回筆者はさいの目に切ってそのまま揚げましたが、これはレシピによれば、さいの目に切った豆腐をざるなどに入れて振り、角を落として丸くする、とあります。筆者は少し削れてもったいないな、と思ったのでしませんでしたが、レシピ通りに作ると、角が取れて丸くなり、小さいあられのようになるわけです。なので、霰豆腐という名称になっているんでしょうね。

以上のように、手軽に出来るものをいくつか実際に作ってみましたが、卵にしても豆腐にしても、現在は非常に安価で入手しやすい食材ですので、昔のレシピを参考にしながら、皆さんも試してみてはいかがでしょうか?今後も出来そうなものについては、随時試して作っていこうと思っております。※なお、それぞれの料理の食材の分量、調理法の詳細は、各テキストなどをご参照ください。

なお、斎藤美奈子『戦下のレシピ』(岩波現代文庫)という本があります。こちらは昭和戦前期のレシピを元に料理を再現している本です。機会があれば、こちらに掲載されている料理も試してみようかと思います。

上記と似た内容として、朝日新聞Podcastで、戦前の朝日新聞の紙面に掲載されているレシピから「ケヅレーライス」という謎の料理の再現を行っている回があります。ご興味のある方は一度お聞きになってみてください。

いただいたサポートは、史料調査、資料の収集に充てて、論文執筆などの形で出来るだけ皆さんへ還元していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。