太宰治のパラテクスト

「パラテクスト」とは、確か、ジェラール・ジュネットか誰かの本で昔読んだけど、本文=テクストを包み込む、装丁、体裁、序文や解説、表紙、紙質などの部分を指す、ことだと思う。

ジュネットの本も、やたらと高値でAmazonでは取引されていて、いかがなものかと思った。『スイユ』とか、そういうタイトルの本だったかと思う。本文=テクストが書物という商品として流通する際の事態について、考究した本だったはずである。

太宰治の本をことあるごとにみていると、各社から様々な版が出され、図書館にも、それぞれの出版社の文庫が並んでいることに気付かされた。本文=テクストだけが大事なら、青空文庫でもいいじゃない、と思うわけだけれども、様々な編集版が出てなお出版されるということは、もはや太宰は本文=テクストよりも、パラテクストによる商品としての差異化が行われているんだと思った。

私は、パラテクストとしての「あとがき」「解説」「注」「年譜」などが好きで、それだけを読むために新古書店で、別出版社の文庫を買ったりする。

私が、それに類するのを書いたときの経験としては、企業から「こうこうこうした冊子を出すので、この部分について大体何文字程度で書いてくれませんか?」というオファーが来る。企画書のようなものを見ながら、スケジュールを考え、書けそうかどうかを考えて、OKを出す。文庫の「解説」も、刊行スケジュールに合わせて間に合わせるものだろう。おそらく大差ないと思われる。

太宰の本文=テクストは有限なので、編集作業が楽しいはず。前期、中期、後期とあって、その中から、数編を選んで、並び替える。そんな作業は、昔、カセットテープに自分だけのベスト盤を編集したことのある世代には、その楽しさがわかるはず。ついでに、レタリングにもこだわって、きれいにつくったときの楽しさは、なにものにも代えがたい。

そんなレタリングや己で書いたライナーノーツの部分が、表紙絵や注、年譜、解説になるんだけれども、せっかくなので、それを私も集め始めた。さすがに、新刊では買わないで、図書館で借りたりして、表にしている。

とりあえず、こんなふうに表にしている。小さくて見えないので、便宜をはかりつつ、引用しておく。

筑摩書房 ちくま日本文学008太宰治 長部日出雄 「愛の実践」

新潮文庫 走れメロス 奥野健男 解説

岩波文庫 ヴィヨンの妻・桜桃 他八編 小山清 解説

岩波文庫 お伽草紙・新釈諸国噺 安藤宏/高橋源一郎 「翻案とパロディの間」/「「母親」の文学」

ちくま日本文学008の長部日出雄氏は「愛の実践」で、「満願」に触れていた。氏も、若い奥さまの「明るく清潔なエロティシズム」に触れていたが、私は、それがなくても成立する短編であると思っているが、そこに触れた上で、何かを書かないと「こいつ読めてねー」って言われてしまうような神篇になっているのかもしれないな、と思った。

「ちくま日本文学」のシリーズは、作品の選び方が変わっている、と言われていたが、太宰についても、それはそうかもしれない。前期は「魚服記」「ロマネスク」「陰火」。私はこれまで前期のあの苦しい作品群を読んできたけれども、その中でも比較的幻想味にあふれる三篇を選んでいる。いわゆる太宰の太宰らしい内攻する作家的イメージについては、華麗にスルーする選び方だと思った。

この解説の中で、読ませるのは高橋源一郎の「「母」の文学」だった。源一郎は、『お伽草紙』を太宰の最高傑作であり、日本近代文学史上「最高の作品」だという。なるほど、確かに『さようなら、ギャングたち』『優雅で感傷的な日本野球』『虹の彼方に』『ジョン・レノン対火星人』の作家の見方を示している。

そして、源一郎。こんなにお涙頂戴のエッセイを書く人だったか?

とある文庫セールスのトップ2である漱石と太宰の話をしたあと、漱石が父、太宰が母と整理して、漱石が公、太宰は私とし、太宰に対する反発も、母親から自立しようとする子の振る舞いに似ているとしたあと、お伽草紙を褒め、その序文の語りにうつり、防空壕で外に出たがる子どもにお話を語って聞かせる「父」の声を響かせる。そのお話こそが、この「お伽草紙」の諸篇であるという算段。

防空壕=胎内にひびく声、太宰によって抱きとめられる本音、そうした私=母の文学のイメージを比較的わかりやすく展開して、最後に余韻を残す書き方をする人だったか?

ま、それはそれ。

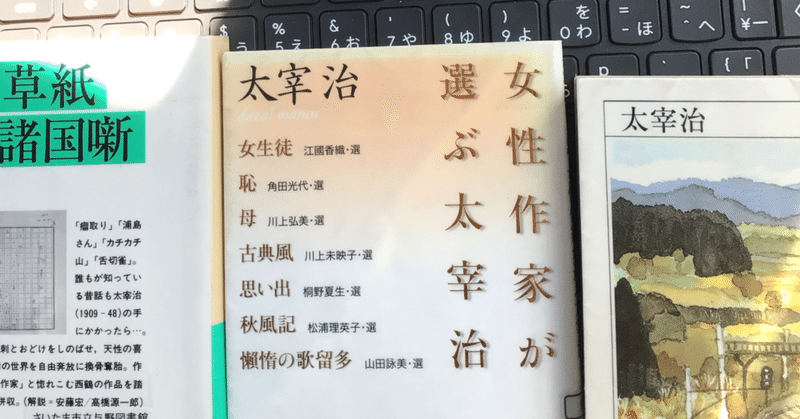

講談社文芸文庫の『女性作家が選ぶ太宰治』も一緒に借りてみて、これには解説がなかったんだけれども、それぞれの作家が、一篇選びだした作品にちょっとした文章をつけている。これもパラテクストの一つだけれども、山田詠美、桐野夏生の文章がイカしている。

本文よりもパラテクストに凝る。

これも、また読書の妙味かもしれないですな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?