記事一覧

ローカル線の地下想像力 寺山修司

とんでもないタイトルをつけましたが、きわめてローカルな「万葉まほろば線」の某さみしい駅に、なんと寺山修司の足跡があるというのです。

ほんとか嘘か、そんなお話を聞きましたので、少し地下的な想像力を加えて、ご紹介します。

ここは、JR桜井線、またの名を「万葉まほろば線」といいます。

奈良駅~高田駅間を結ぶJR西日本の鉄道路線です。

14ある駅の北端の駅・奈良駅から南へ四つ目の駅が、天理市の「櫟本

津風呂湖百景6「池田克己詩碑 小野十三郎書」

「池田克己詩碑

小野十三郎書

疲れた駅からの五十丁

月の木橋の上でようやく満月

役場前の急坂で眞正面の満月

火の見櫓も

一本杉も

まぶしくかすむ

雪の満月

池田克己」

吉野・津風呂湖畔の、静かで寂しすぎる吉野運動公園。そこで思いがけず遭遇した詩碑。小野十三郎書とあるではないか。小野十三郎氏は、大阪文学学校初代校長である。

池田克己は、1927年吉野工業学校建築科卒。詩人と

瀬戸内寂聴と黒田杏子

瀬戸内寂聴氏には何度かお会いしたことがある。といっても、数十人が参加した句会で、遠くにご尊顔を拝したのみであるが。

私の俳句の師は黒田杏子先生で、その先生が瀬戸内寂聴氏とお友達だったのである。というか黒田先生が寂聴さんを文学文芸の先達として、また寂聴さんも黒田先生の俳句の腕を認めていた。そんな関係で、嵯峨野の寂庵で月例句会が開催されていて、畏れをしらん私はひょこひょこ京都へ出掛けていた。

まも

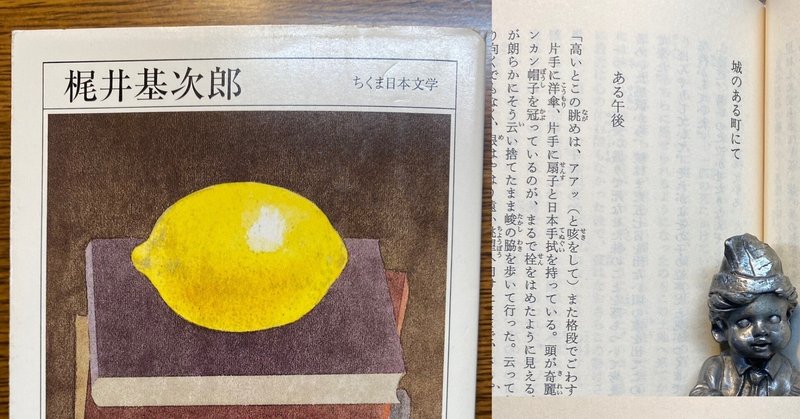

松阪散策①「城のある町にて 梶井基次郎」

松阪城跡に来て、気付いたことがあります。

梶井基次郎文学碑の存在です。(散策マップ右↓「8」)

梶井基次郎と言えば、「檸檬」が有名ですね。

「得たいの知れない憂鬱な心情や、ふと抱いたいたずらな感情を、色彩豊かな心象と共に詩的に描いた短編小説」(ウィキペディア)と評価される代表作です。

ほとんど忘れていましたが、たしか昔に、某読書会の課題本が「檸檬」でした。その筆致に惹かれた記憶があります。