目醒めー記憶喪失、歩行不能、嚥下障害を経て/SLE(全身性エリテマトーデス)という難病とともに生きる(10)

<2017年11月>

がん騒動から10日ほど、11月の末までは、妻とTVで見た健康情報など、日々の何気ないやり取りを続けていた。だが、私は徐々に震える手と格闘しながらメッセージを打つことに苦痛を感じる様になり、また読むのも億劫になる程に気力体力は衰えていった。妻とのLINEに返信する内容も、「ごめんね」とか「うん、読んでるよ」などという一言のみだったので、徐々に妻は不安を募らせることとなっていった。

その果てに、私の中でおかしな事が起き始めた。ある日、妻に友人から届いた画像を送ろうと思ったのだが、その画像を保存する方法が分からなくなり、結果的にスクリーンショットで送ることにした。何故スクリーンショットのやり方は分かっていて、単にメッセージに添付された画像を保存する方法が分からなくなっていたかは、皆目不明なのだが。妻も後に、この頃の私の反応や行動に、どうもおかしな雰囲気を感じていたと教えてくれた。と言うのも、私はそれなりにPCやスマホには慣れている方だったし、どちらかというと理屈っぽく、論じるのが好きな男だったからだ。従って、誤字脱字が多く、短文しか送ってこない、画像をスクリーンショットで余分な情報も入れたまま送ってくる私の行動は、妻にとっても違和感を覚えるものだったのだ。だが一方で、妻は妻で、私たちの小さな二人の子供たちの世話と平日は毎日出ているパートとで多忙だった。その為、その時点では私の看病だけをしているという訳にはいかなかった。むしろ病院に任せているのだから多少安心できるという気持ちもあっただろう。

だが、私たちのコミュニケーションは、この画像を送ったやり取りを最後に、途切れた。

妻は、私からの返信がなく、電話にも出ないことを不安に感じていたという。病院に連絡を取って、私の状態を確認しようにも、情報管理の問題で、電話では一切教えてもらえなかったらしい。電話でも確認できない、平日は仕事や育児で自分たちの生活もあり、直接確認に来ることは難しかった妻は、致し方なく病院に任せて、週末の見舞いの日までただ待つ事しか出来なかった。そもそも、ちょっとおかしいなと思う振る舞いはあっても、基本的な受け答えはできていた為に、妻はおろか病院側でさえも、私の行動に著しい異常があるという認識は持っていなかった。

<2017年12月>

12月1日の金曜日の事だった。妻は一抹の不安を感じて、仕事を早く切り上げて私のもとへ駆けつけた。季節柄、街中はクリスマスムードで高まって来ている頃だったと思うが、妻の胸中はそれどころではなかっただろう。

病棟に着くと、看護師から私がMRIを受けに行っている事を伝えられたという。脳の画像を撮る為だった。看護師の話では、私がパンツも履かずに病室で立ち尽くしていたとか、歯ブラシが真っ黒になっていてどこか壁でも磨いたのか等、そういった異常行動について、その場で初めて耳に入れられたのだ。また、病室自体もナースステーションの前に移動されていて、そこは日頃から重い容態と思われる患者にあてがわれている場所だった。

妻は、さすがにこの時、看護師に対して激昂して、「何で今まで治療で入院しているのにそこまで酷くなってるのか。なんでもっと早く教えてくれなかったんだ」と涙を流しながら訴えたという。看護師長が割って入り、本当に急に行動に異常が現れたと説明されたようだった。この時、私の意識は既に混濁状態で、その時の事を殆ど覚えていないので、妻の気持ちを想像する度に、胸が締め付けられる。ただ、薄っすらと私にも、当時のおかしなやり取りが記憶に残っている。洗面台に立っていた時、何故だか排水口のフタを手で押して閉めたことがあった。蛇口の後ろにバーがあるような形だったと思うが、私は開け方が分からず、看護師を呼んで直してもらったのだ。そして、何でこんな事で呼ばれないといけないの?と、言わんばかりの顔の看護師に対して、「すごいですね」と真面目に伝えた。

妻は、主治医から、抗がん剤や免疫抑制剤として使われるリツキサンという薬を投与する必要があり、一刻を争う状況だと説明を受けたという。妻は投与による死亡リスクも含めた重要情報を確認し、その同意書に署名して、私はそのただならぬ薬を投与される事となった。

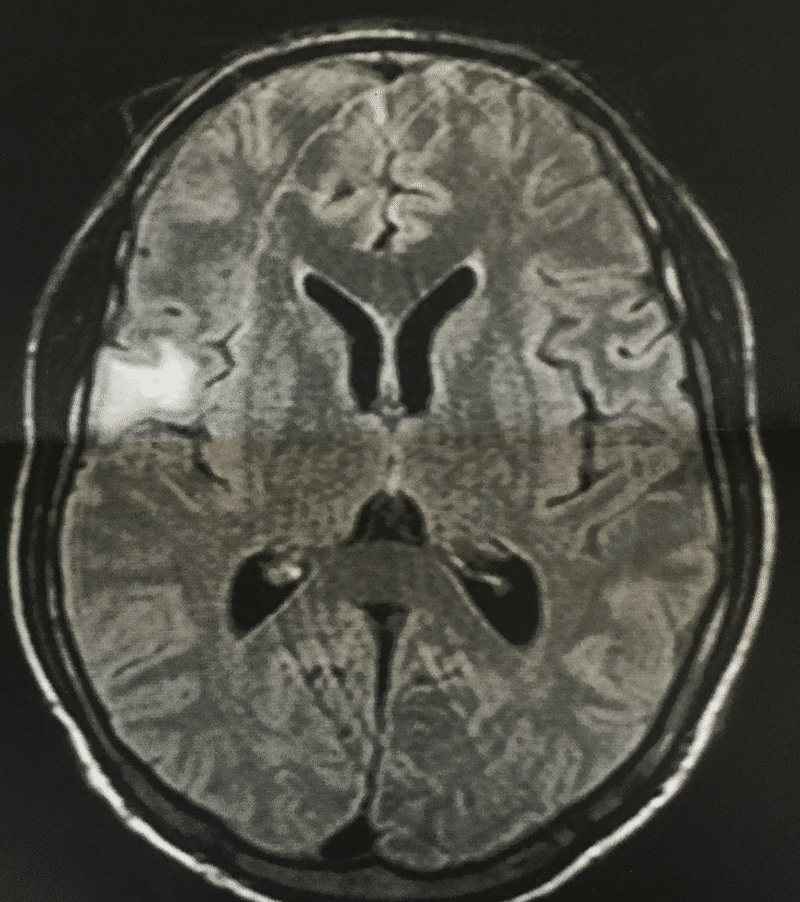

MRIの結果、私の脳には白い影が映っていたという事だった。そして、リウマチ科ではなく、脳神経外科にかかる為、県内有数の大学病院に転院する事が決まった。

妻に当時の状況について、話を聞くと、私がこんな事を言ったという。

「ごめんなさい。もう終わりです。お母さんに謝っておいて」

この事は、私の脳裏にも、かろうじて少し残っている。どんどん状態が悪くなっていく私は、(次に目が覚めたら、ちゃんとまともに字も書けるようになっていて、仕事に復帰するんだ)そう願っていた。だが、私は自分の仕事で、自分の権限を象徴する、自らの筆記体のサインを書くことか出来なかった。そして、自分の人生が終わったと、そう思わざるを得なかったのだ。

〜次章〜インプレッション

ありがとうございます!この様な情報を真に必要とされている方に届けて頂ければ幸いです。