殺す・集める・読む/高山宏

高山宏さんの文庫とは珍しい。

この『殺す・集める・読む』以外だと、『近代文化史入門 超英文学講義』くらいしかないのではないか。

その点、ほかの値段が高い単行本形式のものよりは、高山さんの本の初心者でも手に取りやすいのではないかと思う。

「推理小説の粗筋を要約してしまうのは、ある知人の弁によると死にも値すると不粋なのだ」と本書中にあるが、コナン・ドイルやアガサ・クリスティ、そして、江戸川乱歩など、数々の推理小説を扱いながら19世紀後半から20世紀前半にかけての文化史を問う、推理小説の推理ともいえるこの本のあとがき中にあるこんな一文を先に引用してしまうのも、もしかすると「死にも値すると不粋」なのかもしれない。

ぼくが本当に皆さんに知っていただきたいのは、学問や文化やにだれることなく、素朴な疑問を持って、それを解決する「方法」そのものを模索する、永遠に新しく、楽しい作業です。

不粋になることを理解しながらも、先にこの文を引用するのは、まさに高山さんがここに書くのと同じで、自分のなかで日々素直に疑問をもち、もったらそれを解決するにはどうすればよいかを考える作業を楽しむ力をもっと知ってほしいと思うからだ。

自分で問題を設定し、それに対する解答としての説明を自分自身で組み立てること。それがこの既存システムが機能不全を起こし、きわめて不確実性の高い状況となったいま、何より求められていることだと思う。

しかも、自分自身にとってのみならず、そういう人が自分のまわりにどれだけいるかがそのコミュニティがサバイバルできる確率を高めもするのだから、自分だけそれができれば良いという話でもない。

疑問を設定し、謎を解く。

それは高山も書いているとおり、それこそ、推理小説に登場する探偵の姿でもある。

そのとき疑問の答えを知るということは必ずしも正解を当てることではないと思う。特にこの検索&AIの世の中においてはそうだ。

では、疑問を解決するのは何のためか?

何かを興味津々の「謎」や「暗号」として感じとる感受性、それを「解」くためにいろいろな知識を動員し、他人にはできないつなげ方で情報をつなげることで解決する。つまらぬことの多い今般の世の中、残されている数少ない真の知的悦楽、これ、と思います。

それは「真の知的悦楽」のため、と高山さんは書いている。しかも、その悦楽は「他人にはできないつなげ方で情報をつなげることで解決する」方法によって得られるものだという。

つなげ方。つまり結合術。アルス・コンビナトリア。前回の「結合を結合できない」でも書いたとおり、それが20世紀初頭の経済学者シュンペーターが新結合と呼んだ、いまでいうイノベーションの方法なのだからこそ、その真の知的悦楽を覚えない理由はむしろない。

ところで推理小説に特有の身振りの最たるものは、横たわる被害者を探偵が上から眺めるという視線の位置関係であろう。またしても、何を当りまえのことという声が聞えてきそうだが、これは己れの獲物を眺める狩猟者の視線の位置であると同時に、死者を前にした生者の己れの生きてあることの自己確認のポーズでもある。

狩猟者であり、生きてあることのポーズでもある探偵シャーロック・ホームズの身振りについて高山さんはそう書く。獲物を見つけ、狩ることは謎を解く探偵の仕草に重なる。当たり前のことをただただ当たり前でしかないと思っていたら、解くべき謎などは見つからないし、何の新結合のきっかけも生じえない。

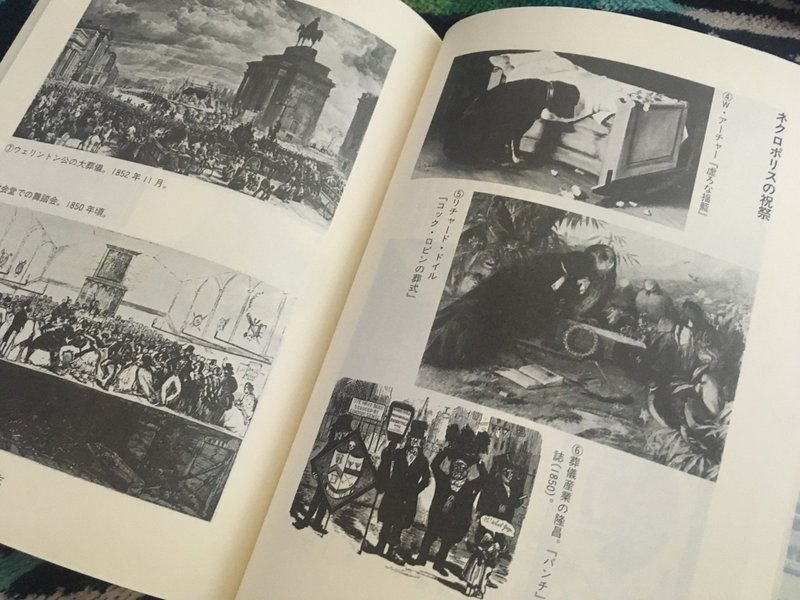

推理小説を生んだ19世紀後半、世紀末。ヨーロッパは社会に大きく浸透した産業革命がもたらした商品中心の世の中で様々なことが便利になり、しかも、外の世界はコレラなどの流行で危なかったから、みんながなるべく室内で過ごそうとしたものだから、することがなくて、とにかくアンニュイな気分が蔓延していた。

それを癒そうとあらゆる目を惹くもので室内を隙間なく埋め尽くそうとする気分が博物学趣味であり、推理小説だったのだという。

探偵稼業も博物学趣味も、要するにポスト産業革命時代の鬼っ子、「倦怠(アンニュイ)」からの逃避である。これは二人のリン(バーバー、メリル)に共通した議論だ。ホームズをコカイン常用に追いこんだあの猛烈な倦怠感を思いだそう。療法としてはとにかくその隙間を埋めること。

退屈ゆえに人を裁くこともスペクタクルだったという。中世ヨーロッパさながら公開処刑を人々がたのしみにしていたのが、19世紀末のことだ。「公開処刑が世紀末前夜に廃止になっても、相変わらず人々は有名犯人の護送車の周りに群がり、有名裁判の周りに蝟集した」。そんな時代の探偵小説の流行である。物騒なものを退屈しのぎにしていたものだと言いたくなるが、いまもそう人間の根のところは変わらないはず。

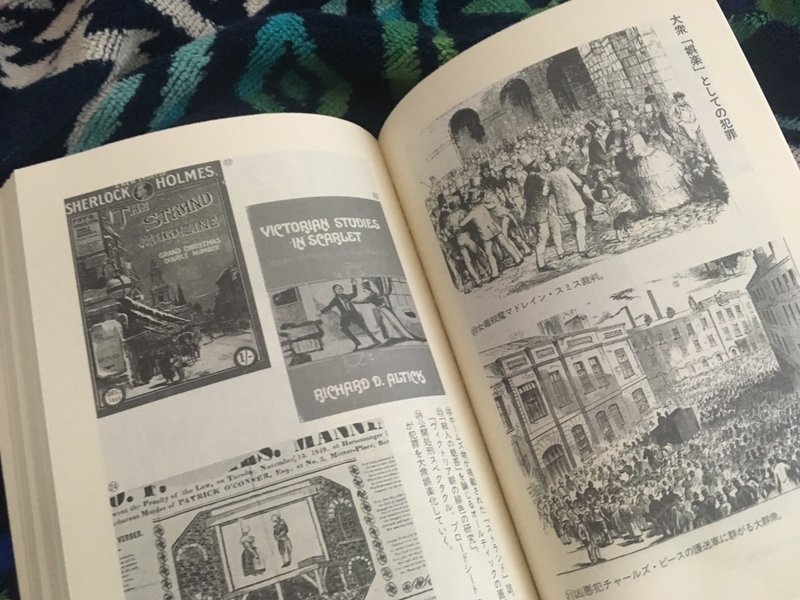

だからこそ、推理小説は19世紀末という時代に登場した。同時に、それは産業革命やら何やらでこれまでの常識が木っ端微塵に吹き飛んで、何を規範にして良いかがわからなかった時代でもある。ウィリアム・モリスらがアーツアンドクラフト運動で生活と芸術を統合した新しい生活をデザインし直そうとしていたのも、まさに同じ時代である。バラバラの事象に何らかの統合的な意味を見出そう=新結合させようとしたという観点からみれば、アーツアンドクラフト運動も推理小説の探偵の活動も動機としては変わらない。

その作者たちが生を享けた19世紀末は猛烈な断片化の時代だった、と言っておけばひとまずは答になるだろう。まさに炯眼のジョージ・ニューンズの言った「断片(ティット・ビッツ)」の時代。その断片を「データ」として引き受け、それに「意味」を与え、もってふにゃふにゃと不定形の世界に〈解決〉と〈形〉とを与えようとした動き、それがたとえばジャンルとしての「推理小説」の〈発明〉をうんだのである。

それがホームズの時代、19世紀末、世紀末の世の中の雰囲気、推理小説の世界だとしたら、20世紀に入り、今度は世界が徐々に第1次世界大戦の雰囲気に流れようとしていくとき、推理小説の要素は物事を論理的に明らかにしていこうとするホームズ的な態度から、結局は深い謎が残されたままになる「形式化」が宙吊りにされる時代へと移っていく。1920年代のことである。

ふたしかなものから「たしか」なものをつくりだしていこうとするのが〈システム〉であり、シャーロック・ホームズやファイロ・ヴァンズ愛用の言い方に言う〈方法〉であった。あったと過去形で言うのは、つまり他ならぬ1920年代からしばらく不可知の風土の中で一番激しく痛撃されていったのが、こうした「たしか」なものを捏造していく〈システム〉万般であったからだ。数学や物理学、小説やリアリズム演劇……さまざまな閉システムが疑われ、つまりは「開かれて」いったなかなか面白い10年、それが現在ファッション論や使い古しのモダニズム美術論(ピカソ、シュルレアリスム)でしか扱われない1920年代の真の問題のように思われる。いわゆる「形式化」の問題だ。

前回も書いたとおり、「かつて王立協会がやったインフレ世界への中央中枢への介入を、1920年代にマクロ経済の用語でケインズがやった」時代であり、それは同じく時代が大きく変化しあやふやなものが増えた1660年代の対応として、科学者、数学者の集団である王立協会が普遍言語の構想をしたのと似た動きを見せたのがケインズだった。それに対して新結合なるアルス・コンビナトリアを提唱したのが先にも書いたとおり、シュンペーター。

そのシュンペーターの仕事を指して「既成の生産要素の結合術(アルス・コンビナトリア)が停滞経済を突破させてくれるのだとでも言いたげなその『景気循環論』(1929)」を「壮大なマニエリスム経済論」と呼ぶ高山さんの感性はどこまでも鋭い。

この大きなテーマをもった小さな文庫『殺す・集める・読む』。ぜひ、いろんな人に手に取ってもらいたい一冊だ。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。