政治(金融・貿易)講座ⅴ356「BRICSによる経済構想は失敗する。その理由は・・・」

構想は素晴らしいが、BRICSの基軸通貨をどうするか?

個別の貿易に個別の外貨建て決済をどうするのか?

交換レートはどうするのか?

加工貿易での第三国への決済はドル建て?自国通貨建て?相手国通貨建て?

中国の「一帯一路」構想とアジアインフラ投資銀行(AIIB)には日本と米国は加盟していない。この構想は「債務の罠」として、軍港化などで支那の覇権構想としてとん挫している。そして、コロナ蔓延から支那から生産拠点としていた世界の企業がサプライチェーン崩壊のために撤退している。そして、支那では不動産バブルの崩壊と不動産企業の債務不履行(デフォルト)と預金者による取り付き騒ぎと住宅ローン返済拒否が多発している。

過去に世界を凌駕した支那は今や経済破綻状態である。経済情報の改善や隠蔽の得意な支那との取引は要注意なのである。そして、ロシアはというとウクライナ侵攻による経済制裁と軍事費浪費のために経済は疲弊していると容易に想像がつく。

皇紀2682年9月4日

さいたま市桜区

政治研究者 田村 司

はじめに

経済は生き物である。経済は金融という信用の世界である。その担い手は通貨であるが、一度あることは二度・三度ある。温故知新、歴史の出来事をしることで未来が予想できる。そこで、過去の通貨危機の出来事を紹介しよう。そして、貿易の解説も若干する。

ロシアの通貨危機

ソ連崩壊後のロシアでは、政府による強制貯蓄制度の中止、中央政府の生産指令の停止、コメコン体制の崩壊による物資の不足、通貨ロシア・ルーブルの下落などによって経済が混乱し、ハイパーインフレが起きた。

1992年の物価上昇率は、前年比で26倍となった。

1992年にインフレ率は2150%を記録したが、1996年にはIMFの融資・指導の結果インフレは収束した。

1993年に物価上昇率は10倍、

1994年に3.2倍と沈静化していった。

しかし、1998年のアジア通貨危機の影響を受け、外貨が大量に流出し財政が危機的状況となり、通貨切り下げと対外債務の支払いの延期を宣言、再び深刻なインフレに陥った。

ロシア危機は、ロシア連邦で発生した、通貨暴落や財政問題などの金融危機をいいます。1990年代と2010年代に起こっており、その発生要因はそれぞれ異なりますが、ロシア経済の構造面として天然資源の輸出依存体質があり、また外部環境に大きく左右されやすいという背景があります。

一般にロシアは、GDPでは、米国や中国、EU、日本などには及びませんが、一方で世界有数の資源大国であること、また国連の常任理事国で独自外交をすること、さらに世界有数の軍事力を擁すことなどから、危機が発生した場合、マーケットリスクだけでなく、地政学リスクも高まる傾向があります。

ブラジルの通貨危機

1986年から1994年までの8年間に、2兆7500億分の1のハイパーインフレーションが生じた。

ブラジル政府は、1993年12月に「レアルプラン」を発表し、

ドルペッグの通貨レアルの導入を1994年7月に行いインフレを終息させた。ブラジル通貨危機は、1998-1999年に発生した、ブラジル連邦共和国の通貨(レアル)の暴落のことをいいます。

1997年のアジア通貨危機、1998年のロシア危機によって、ブラジルの資本・金融市場も大きな影響を受け、経常赤字と財政赤字が拡大していたブラジルから外国資本(海外資金)の急激な流出が発生したことが危機の背景としてありました。

支那経済の崩壊危機の様相

失業者2億人、企業債務がGDPの2倍、デフォルト多発

さらに2020年には、企業は業績不振が続いて借金を膨らませ、その総額はGDPの2倍以上に達している。中国国家統計局が今年2月28日に発表した公式為替レートをもとに計算したドル建てのGDPは前年比3.0%増の14兆7300億ドル(約1550兆円)となっているので、GDPの2倍となると、約3100兆円という巨額な数字となる。中国企業は、まさに借金まみれというほかはない。このようななか、80社以上の国有企業が借金を返せない、いわゆるデフォルトに陥ったと伝えられている。国有企業の借金は政府が保証するという暗黙の了解があるとみられていただけに、相次ぐデフォルトの動きは、経済界に大きな衝撃を広げている。

さてこのような国が貿易決済方式で運命共同体となるとBRICS自体が経済危機に巻き込まれることになるのである。

そのような報道記事を次に挙げる。

BRICS代表、「ロシア・インドはドルを必要とせず」

8月 27, 2022 21:43 Asia/Tokyo

ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカのいわゆるBRICSは、インド・ロシア間の貿易決済において両国の自国通貨が使用され、もはやドルは必要ないとしました。

ロシア安全保障会議のメドベージェフ副議長は先月、欧米による制裁に対抗するため、ロシア・ルーブル、中国・人民元、インド・ルピーなどの各国通貨による新たな貿易決済を求めました。

インドメディアは先日、ロシアの決済システム「ミール」がインド国内銀行に接続され、インドの決済システム「ルペイ」もロシア側に接続される可能性があると報じました。

ロシア・トゥデイによりますと、BRICS代表のアナンド氏は、ロシア・インド両国の決済システムが接続されれば、両国はもはやドルを必要としないと述べました。

同氏によれば、インドはウクライナ戦争に端を発するロシアと欧米の対立において中立を維持しており、制裁圧力にもかかわらずロシアとの協力を続けていくとしています。

アナンド氏は、ウクライナ戦争勃発時に、インドに対してもロシア産石油の輸入停止が迫られたものの、インド外相はこれを拒否したと述べました。

BRICSは世界全体のGDPの3割、世界人口の4割を占めています。2ヶ月前、イランとアルゼンチンが新たにBRICSに加盟申請をしました。

次に貿易の仕組みを分かり易い報道記事から一部掲載する。要するに「通貨の交換だけ」の単純な話ではなく、当事者間の信用を裏付けとして、物品と通貨の交換(貿易取引)が行われるわけである。その取引相手の経済力を担保するものとして信用状の発行を銀行にお願いすることになるのである。そのときの決済通貨をどうするかが重要となる。インフレになり、すぐ紙切れになる通貨は欲しくない。やはり、安定している通貨として「ドル」や「円」を求める企業が多いのである。次に貿易の解説をのせる。この様な経済の理解がない指導者は、経済破綻させる事例が多数ある。

貿易取引における「商品代金の決済方法」を分かりやすく解説!著者: パソナ キャリアコンサルタント(貿易担当)

貿易取引の際は、買主である輸入者から売主である輸出者へと代金が支払われます。しかし、海外取引では常に代金回収リスクが想定されることから、シンプルな送金のみで取引されるわけではありません。では、輸入者からの商品代金はどのように支払われ、輸出者はどうやって代金を回収しているのでしょうか。今回は、貿易取引における主な決済方法について、分かりやすく解説します。

貿易取引における決済方法は大きく分けて3種類ある

貿易取引における主な決済方法には「信用状付荷為替手形決済」「信用状なし荷為替手形決済」「外国為替送金(電信送金・送金小切手)」の3種類があります。どの決済方法でも「輸出者」「輸出地の銀行」「輸入地の銀行」「輸入者」が関わりますが、決済方法によって手続きが異なり、役割(立場)も異なります。では早速、それぞれの手続きの流れをご紹介していきましょう。

信用状(L/C)付荷為替手形決済

信用状(L/C/Letter of Credit/エルシー)は、貿易特有の取引方法です。信用状決済では、輸入者が輸出者と契約した内容に基づいて輸入地銀行に依頼して信用状を発行し、輸出者は内容通りに貨物を輸出また船積書類を作成。そして、為替手形とともに*銀行経由で輸入者へ送付し、商品代金を回収します。

*為替手形に船積書類を添付したものを「荷為替手形」といいます。

この決済方法の特徴は、輸出者が荷為替手形を輸出地銀行(買取銀行)に提出すれば ⑦ 、すぐに銀行から商品代金を回収できる ⑧ ところにあります。

ちなみに、輸入者の代金決済 ⑪ や輸入地銀行(信用状発行銀行)から輸出地銀行の代金決済 ⑫ よりも、前に支払われていることにお気づきでしょうか。

これは、輸入地銀行(信用状発行銀行)が輸出者への支払いを確約しているからこそ、輸出地銀行(買取銀行)が輸出者の為替手形を買い取る(支払う)ことができる決済方法なのです。

とても大切な貿易知識なので、以下の関連記事も参考にして、しっかり理解しておきましょう。

※関連記事:『「L/C(信用状)」取引における輸出入者と銀行の関係を理解しよう』『「信用状(L/C)」取引における輸出者の代金回収の流れとポイント』

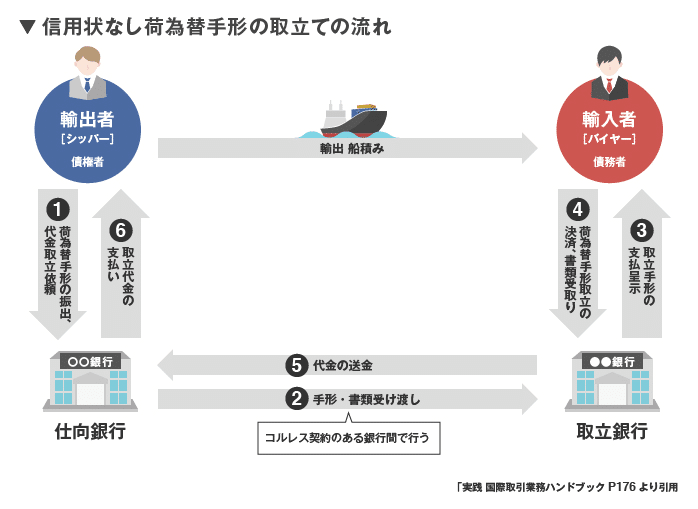

信用状なし荷為替手形決済(D/P、D/A)

貿易取引では、信用状を用いずに荷為替手形決済を行う場合もあります。それが、D/P(Documents against Payment)とD/A(Documents against Acceptance)です。

この決済方法は、先ほどの信用状付荷為替手形決済とは異なり、輸出者は輸出地銀行(仕向銀行)に船積書類と為替手形(荷為替手形)を提出 ① した後、すぐに商品代金を回収することはできません。

荷為替手形が輸出地銀行(仕向銀行)を経由して輸入地銀行(取立銀行)へと渡り、輸入者が輸入地銀行で支払った ④ 後、輸入地銀行から輸出地銀行へと送金され ⑤ 、輸出者は代金を回収する ⑥ という流れになります。

ちなみに、D/P決済は輸入者が支払わなければ船積書類を受け取ることができない条件で、D/A決済は輸入者は手形期日までに支払うことを条件に船積書類を受け取る条件となります。

※関連記事:『D/P決済、D/A決済(信用状なし荷為替手形決済)の仕組みを理解しよう』『外国に送金するために銀行間で行っている「コルレス契約」とは?』

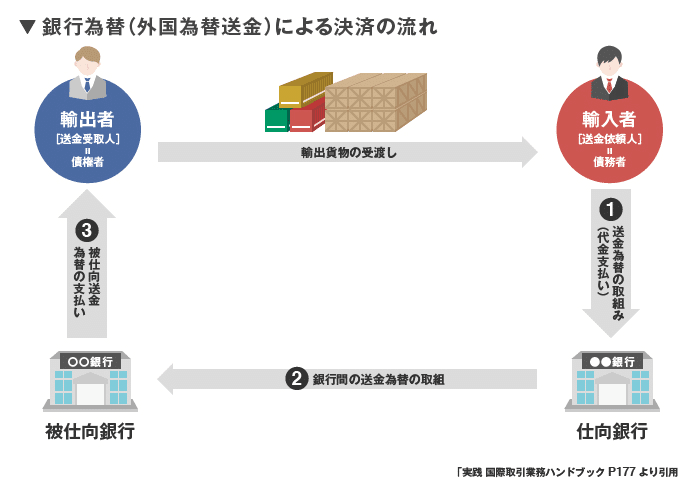

銀行為替/外国為替送金(電信送金・送金小切手)

銀行為替(外国為替送金)による決済は、皆さんにも馴染みのある銀行口座振込に近い送金方法です。

輸出者と輸入者が取り決めた決済条件が「B/L(Bill of Lading/ビーエル/船荷証券) を受取後15日以内の電信送金(T/T:Telegraphic Transfer)」であれば、銀行間の電信送金を利用します。送金小切手(D/D:Demand Draft)も同様です。

ちなみに、銀行為替による決済では「輸入者から資金移動の依頼」と「実際の資金の流れ」も同じ方向なので、金融業界では“並為替”*と言います。

*荷為替手形決済方法は「輸出者から資金移動の依頼」と「実際の資金の流れ」が逆方向のため“逆為替”と言います。

※関連記事:『T/T送金って何?貿易取引における送金方法の種類』

T/T送金って何?貿易取引における送金方法の種類

今回は、外国送金の3つの方法についてご説明します。

3種類の外国送金方法

貿易取引の支払いは、一般的に銀行経由で行われます。

※郵便為替でも送金できますが、銀行経由が一般的です。

決済方法には、今までご紹介してきた「信用状(L/C)決済」「D/P決済、D/A決済」と呼ばれる荷為替手形決済がありますが、今からご紹介するのは、輸入者が銀行に依頼して商品代金を輸出者に送金する外国送金についてです。

記事のタイトルで挙げた「T/T(ティーティー)送金(=電信送金)」は外国送金の代表的な方法ですが、今回は、この「T/T送金」を含めた外国送金の3つの方法すべてをご紹介します。

電信送金(Telegraphic Transfer/T/T)

輸出者や輸入者の立場から見れば、国内で行われている銀行振込のような感覚でお金を支払い、お金を受け取る送金方法です※。銀行から銀行への支払指示を電信(Cable)で送付するため、電信送金と呼ばれます。

※国内の銀行振込では日本銀行を通して行われますが、国際間の場合は、銀行間で結ばれるコルレス契約によって成り立っています。

普通送金(Mail Transfer/M/T)

基本的には電信送金と同じ仕組みなのですが、銀行から銀行への連絡(支払指図)が電信ではなく、郵便で行われるのが特徴です。郵便で行われるため、銀行への手数料は安く済むのですが、電信送金よりも支払いに時間がかかります。

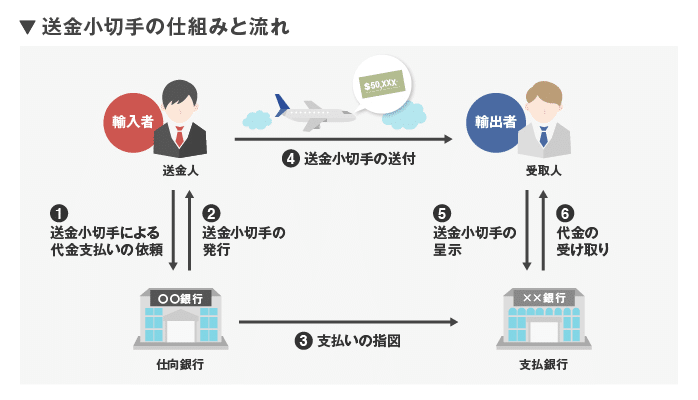

送金小切手(Demand Draft/D/D)

名前の通り、小切手で支払う方法です。(商品代金を支払う)輸入者が銀行から送金小切手の交付を受け、輸出者(受取人)に送付し、輸出者は小切手を受け取ったら、現地の銀行(支払銀行)に小切手を呈示し(裏書きをして)現金を受け取ります。

外国送金のリスク

最後に、外国送金の注意点をお話ししておきます。

外国送金は、荷為替手形決済(信用状決済、D/P、D/A決済)に比べて手続きが簡単で、銀行手数料も安くなるため、近年は電信送金での支払いは増えている※のですが、この送金方法は、本当に契約通りに送金してもらえるかどうか、輸入者(送金人)次第というリスクがあり、輸出者と輸入者のあいだに信頼関係がなければ成り立ちません。

※海外に支社や事務所を持つグループ企業が増加していることも、電信送金が増えている要因のひとつです。

ですから、初めての取引先との契約における支払条件では、電信送金での支払いを採択するにしても、前金と後払いに分けての支払契約を結ぶなど、上記リスクを軽減させるなど注意が必要です。

貿易事務の仕事では、支払条件を決めるということはあまりないかもしれませんが、外国送金のリスクについては理解しておきましょう。

本日ご紹介した外国送金のうち、もっともポピュラーな送金方法がT/T送金こと電信送金だとご紹介しましたが、実務の現場では「ティーティー送金がありました」「ティーティーでの支払いです」などと使います。今まさに貿易事務を目指している方は、そんな風に使うんだ…ということも頭のスミに入れておいてもらえたらと思います!

不透明な実態、乏しい加盟メリットAIIB、4年、静観続ける日本

2020/1/16 17:44

世界に向けて影響力を示しているアジアインフラ投資銀行(AIIB)に対し、日本政府は米国とともに加盟せず、距離を置いたままだ。国際開発金融機関として、公平性の観点などで懸念が拭えていないことが主な理由だが、加盟するメリットが乏しいことも背景にはある。「日本も加盟すべきだ」との声も最近は影をひそめており、日本政府としても当面は様子見が続きそうだ。(蕎麦谷里志)

■融資承認120億ドルも、実際は…

「とてもじゃないが、まだ判断できる段階ではない」。財務省の担当者はAIIBへの加盟について、そう語る。発足当初から日本政府がAIIBに対して持っている疑念はまだ晴れていないからだ。

AIIBは、アジアの途上国を中心にインフラ整備の資金を投融資する組織として設立された。もし、環境破壊や地元住民の意向を無視した開発への融資が実行されるなら、日本政府としても資金を拠出するわけにはいかない。

現段階では、大きな問題は表面化していないが、理事会で承認された累計融資額120億ドルのうち、実際に融資されたのは2割にも満たない。その多くは世界銀行やアジア開発銀行(ADB)のプロジェクトに相乗りする協調融資で、AIIBの実態を見極めるには材料が不足している。今後、AIIBによる単独融資が増えていく中で、適切な開発が行われるかを注視していく必要がある。

■「まだデメリットの方が大きい」

現状では、日本が加盟する利点は乏しい。当初は、日本企業がアジアのインフラ開発から取り残されるとの懸念もあったが、AIIBの入札は加盟国以外の企業にも開放されており、今も日本企業による入札は可能だ。むしろ、途上国のインフラ整備では「日本企業が得意とするような高い技術を必要とする案件が少ない」(関係者)という実態もあり、AIIBへの加盟を求める声は少ないのだという。

大和総研の神尾篤史主任研究員は「中国のための金融機関というイメージは根強く、それを払拭していくことが重要だ」と指摘。その上で、日本が加盟することについては「まだデメリットの方が大きく、いま入る必要性は低い」と指摘している。

一帯一路の国際的な問題点とは?

テキストの後半では、国際的に一帯一路の問題点として挙げられているトピックについて見ていきましょう。

結論から言うと、一帯一路の大きな問題点は、「AIIBと債務のわな」「米中対立の大きな要因」のふたつになります。

AIIBと〝債務のわな〟の関連性とは?

まずは「AIIBと債務のわな」について見ていきましょう。

AIIBとは先述したように、中国の主導によって設立された国際金融機関のことで、アジアインフラ投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank = AIIB)と呼ばれる、アジア向けの国際開発金融機関です。

2020年1月時点で、AIIBには102の国・地域が加盟しています(※日本とアメリカはその参加を見送っている状態です)。

問題は、いまだに不透明とされるAIIBの実態と「一帯一路」の関係性にあります。

もともとAIIBは、中国が主導するアジア太平洋地域のインフラ整備を支援する国際金融機関として2015年に正式に設立しました。

日本とアメリカが加盟するADB(アジア開発銀行)では対応しきれないほど増大する、アジア地域のインフラ整備に必要な資金のニーズに補完的に応えることも目的としていました。

設立後、AIIBの理事会で承認された累計融資額が120億ドルとされていた時期がありました。しかし、実際に融資されたのは2割にも満たないとの報告があります。その多くはADB(アジア開発銀行)や世界銀行(World Bank)のプロジェクトに、いわば相乗りするような協調融資となっているという報告がなされたのです。

また2017年以降、一帯一路に対する批判として表面化してきたのが、中国による発展途上国への「債務の罠」と呼ばれる事例です。

その代表的な例が「スリランカのハンバントタ港の運営権を中国に譲渡した事例」です。

スリランカは、中国から融資を受けて自国内にハンバントタ港という大規模な港を建設したものの、借入金の返済に行き詰まってしまい、中国企業にハンバントタ港の運営権を99年間引き渡すことになったのです。

この「債務の罠」への警戒感は、これまで一帯一路構想に協力的であった沿線の参加国にも波及。一部の国では中国との経済連携に好意的だった政権が選挙で敗北、後の新政権によって事業見直しが行われるほどでした。

アメリカの研究機関「世界開発センター(CGD)」が2018年3月に発表した調査では、モンゴル、ラオス、キルギス共和国、タジキスタン、パキスタン、モルディブ、モンテネグロ、ジプチの8ヵ国が、一帯一路にともなった債務リスクを抱えていると指摘されています。

一帯一路が米中対立の大きな要因となっている理由とは?

結論から言ってしまえば、中国にとっての「一帯一路」構想とは、アメリカと真正面から対立するのを避けるための国家戦略でもありました。だからこそ、あえてアジア〜アフリカ〜ラテンアメリカという、比較的アメリカ資本が濃くない地域へ活路を求めたのです。

しかし先述したような発展途上国への「債務の罠」の問題や、G7諸国で初となるイタリアの参加表明などによって、アメリカを中心とする西側諸国は一帯一路への警戒を年々強めています。

さらに、中国が一帯一路に併せて構築を進めているシーレーン戦略「真珠の首飾り」についても、アメリカは注視しています。

シーレーンとは、交易や安全保障上で重要な意味をもつ海上交通路のことを指しますが、「真珠の首飾り」とは、ちょうどインドを人の顔に例えた場合、まるでネックレスのように海上航路が繋がっていることを意味します。

中国はその海上航路上にあるインド洋の港に中国海軍の船艇を配備しているのです。これはインドはもちろん、西側の代表国であるアメリカの安全保障戦略において重要な問題となっています。

さらに「デジタルシルクロード」と呼ばれる、一帯一路に含まれるオンラインネットワークの普及と活用に関する活動も、アメリカにとっての懸念事項となっています。

問題のトピックは2017年に中国で成立した国家情報法です。それによると中国の組織および個人は中国政府の要請に応じて情報を提供しなければならず、理論上では、デジタルシルクロードで拡張されている中国企業が保有している光ケーブルや新規格の高速大容量通信「5G」ネットワークなどを通過した情報について、中国政府が要請すれば、それらを入手できる可能性があるからです。

当然ですが、すでにアメリカのみならず、世界中の国々が情報戦を行っていますが、一帯一路にともなう情報ネットワークの拡張及び発展は、情報戦略に長けたアメリカにとって大きな脅威となっていることは言うまでもありません。

一帯一路は世界平和に貢献するのか?

世界平和と安全保障戦略の両極を併せ持つ(?)「一帯一路」

最後のセクションでは、一帯一路の意義について考察していきます。

誤解を恐れずに言えば、世界の平和と国家間の安全保障・軍事戦略は、常に表裏一体の関係にあります。

中国政府は「一帯一路」はアジアの発展のためにも必要不可欠であり、アジア諸国の経済格差を是正し、世界の平和と発展にも有効であるという旨を述べています。

確かにアメリカをはじめとする欧米各国は、中国の一帯一路構想を警戒していますし、事実、一帯一路を「新植民地主義」とする見方もあります。

My opinion

以上のような理由から、信用のある自国通貨は、基軸通貨「ドル」にリンクするような仕組みがないと、すぐに通貨危機が到来することは目に見えている。 故に失敗すると予測できるのである、そして、BRICsの通貨危機の足音がする。 どんとはらい!

関連記事

参考文献・参考資料

BRICS代表、「ロシア・インドはドルを必要とせず」 - Pars Today

【米国株】円貨決済と外貨決済はどっちがいい?違いやメリット・デメリットを解説! | Media Argo(メディア アルゴ) (fisco.co.jp)

貿易取引における「商品代金の決済方法」を分かりやすく解説! | みんなの仕事Lab-シゴ・ラボ- (pasona.co.jp)

T/T送金って何?貿易取引における送金方法の種類 | みんなの仕事Lab-シゴ・ラボ- (pasona.co.jp)

村上賢司著 『貿易のしくみ』TAC出版 2010.11.10 第2版1刷発行

「一帯一路」の最新状況-参加国の現状・ロシアとの関係・日本のメリット・AIIBとの関連性をわかりやすく | 中国 | 海外進出ノウハウ | Digima〜出島〜 (digima-japan.com)

【BIS論壇No.361】中国「一帯一路」の現状|NetIB-News (data-max.co.jp)

“中国化”する世界 一帯一路の光と影 - NHKスペシャル - NHK

不透明な実態、乏しい加盟メリット AIIB4年、静観続ける日本 - 産経ニュース (sankei.com)

インドと米国を分断させるヒンズー・ナショナリズム(Wedge) - Yahoo!ニュース

アジア通貨危機とは?引き起こした原因や為替相場へ及ぼした影響 | FX比較マネー (factoryplus.co.jp)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?