「聖地」の三元論と"深層意味論"-中沢新一著 『アースダイバー神社編』を読む

本記事は有料に設定していますが、最後まで無料で公開中です。

『アースダイバー神社編』は三部構成になっており、第一部「聖地の三つの層」、第二部「縄文系神神社」、第三部「海民系神社」に分かれている。

*

「縄文系神神社」と「海民系神社」では、諏訪大社や出雲大社、大神神社、対馬神道などなどを例に、その聖地の深層構造が解き明かされる。

ここで「縄文」と対比されるのが弥生ではなく「海民」であるというのがおもしろい。弥生という言葉が想起させるイメージと海民という言葉が想起させるイメージの違いが重要である。

弥生というと教科書に描いてあったような水田や環濠集落をイメージする人も少なくないのではないか。そこには定住のイメージ、先祖伝来の田んぼに腰を据えて動かない一所懸命のイメージが重なりそうである。

これに対して海民というと、まさに海に、船による交易ネットワークを張り巡らせ双方向に縦横無尽に移動する人々のイメージである。

弥生時代に列島に稲作をもたらした人々は海民である。海民たちは日常的に船にのり、季節風に応じて長距離を航海しては、決まった場所に集合し、交易に勤しんだ。列島各地に同じような読み方の地名が散在しているのも、この海民たちのネットワーキングの名残である。

この海民たちの根拠地が水田稲作集落であり、その聖地は海と陸のあいだ、水界と陸界のあいだに築かれた。特に海を漕ぎ渡って最初に目に飛び込んでくる特徴的な形の山、海から生え立ち上がり天に向かおうとするかのように見える山が聖地となった。

海と陸、水界と陸海、天と地、人界と異界。対立する二つの世界のあいだを結ぶ道になりそうなものは対立関係にある二項の間に付かず離れずの関係を作り出すものであり、その働きの顕れである。

ペアになる二項の付かず離れずの関係の生成を重視するのがレヴィ=ストロース氏のいう「神話的思考」の特長でもある。

聖地というのも、人間と神、生者と死者の間をむすぶ場所である。聖地もまた付かず離れずの二項対立関係を作り出す媒介の場として意味づけられてきた。

中沢氏は歴史ある神社を、人類に普遍的に見られる「聖地」の一形態として(あるいは人類を超えて「生命」が普遍的に感じとる「聖地」の一形態として)捉えていく。

そのために用いられるのが『アースダイバー神社編』の第一部「聖地の三つの層」に示される三元論の論理である。中沢氏は諏訪大社や出雲大社、大神神社、対馬神道などに残る聖地の構造を解き明かすための、「アース」に「ダイブ」するための道具として三元論の論理を示す。

これについては前に下記の記事にも書いたことがあるが、改めて読み直してみよう。

聖地の構造を捉える三元論

私たちホモ・サピエンスの"サピエンス"即ち「知性」の本質とは「流動的知性」である、と中沢新一氏は書く。

流動的知性の”流動”とはどういうことか?

何がどう流動しているのだろうか?

流動というからには、流動していない知のあり方と流動する知あり方を区別できる事になるが、そのちがいとは一体どういうことだろうか?

*

流動的知性について中沢氏は次のように書かれている。

「脳と中枢神経系をかたちづくるニューロンの接続網が複雑化することによって、それまでつながっていなかったニューロンの部位の間に横断的なつながりが発生するようになり、それを通じてサピエンス=知性が自由な流動を起こすようになった。この解放的変化によって、それまで人類がしゃべっていた言語の構造が変わり、p.6)意味を生み出すことのできるアナロジー型言語が使えるようになった。象徴的な表現がそれによって可能になった。」(『アースダイバー神社編』p.6)

意味を生み出す、意味するということ、つまり、ある何かAでもって、Aとは異なる何かXを「表す」ことができるようになる。特に流動的知性が流動するというのは、このAの変換先Xを、X1、X2、X3、X4、…、Xnと際限なく入れ替えることができるということである。

鍵になるのは「横断的なつながり」である。これによってC.S.パースのいう三種類の記号、インデックス、イコン、シンボルのうち、特に「シンボル」、即ち、ある何かAで、Aとは異なるBを「象徴する」ということができるようになった。これがいわゆるサピエンス革命、認知革命である。

*

生物の神経系では、例えば視覚の神経系であれば脳から目へ至るまで”見ること”に特化した働きをする。そして脳の中にも視神経からの情報を受け取る「部位」があり、ここが視覚情報の処理を主に担う。

このとき、見るための神経系が、例えば匂いを検知したり、味を検知したりすることはほとんどないらしい。

こういうと「いやいや、梅干しを見れば酸っぱさを感じて唾液まで分泌されるではないか」と思われるかもしれないが、それはリアルタイムで視覚に捉えられている梅干しの色形と、過去に梅干しを食べた時の味覚の記憶がまさに脳の中で横断的につながり、身体反応を引き起こしているものと考えられる。

人間の脳では「ニューロンの接続網が複雑化」したことにより、五官がリアルタイムに捉える異なった多様な感覚情報と膨大な記憶とが、脳の至る所で大量に自在につながる=横断的なつながるようになった。

他の動物の場合、脳は特定の感覚系と結びついたモジュールの集まりになっており、このモジュール間の結びつきの度合いが人間の場合よりも弱いということになる。脳のうち、視覚担当の部分は見ることばかりをもっぱら行い、嗅覚担当の部分は嗅ぐことばかりをもっぱら行う、という具合である。

これに対してホモ・サピエンスの場合、脳の中のさまざまなモジュールの横断的なつながりはループ状のネットワークを形成する。脳の中で、第一の系が生み出した第一の信号を、それと結びついた第二第三の系が受け取り、そして第二第三の信号を発生させる。この信号が第一の系に流れこみ、第一の信号と重なり合って、また新たな信号を発生させる。

このようにして人間の脳内では、いくつもの系が互いに情報を受け渡ししあうという複雑なネットワークが構成される。

(この辺りの話については『動物意識の誕生』という本が参考になります)

* *

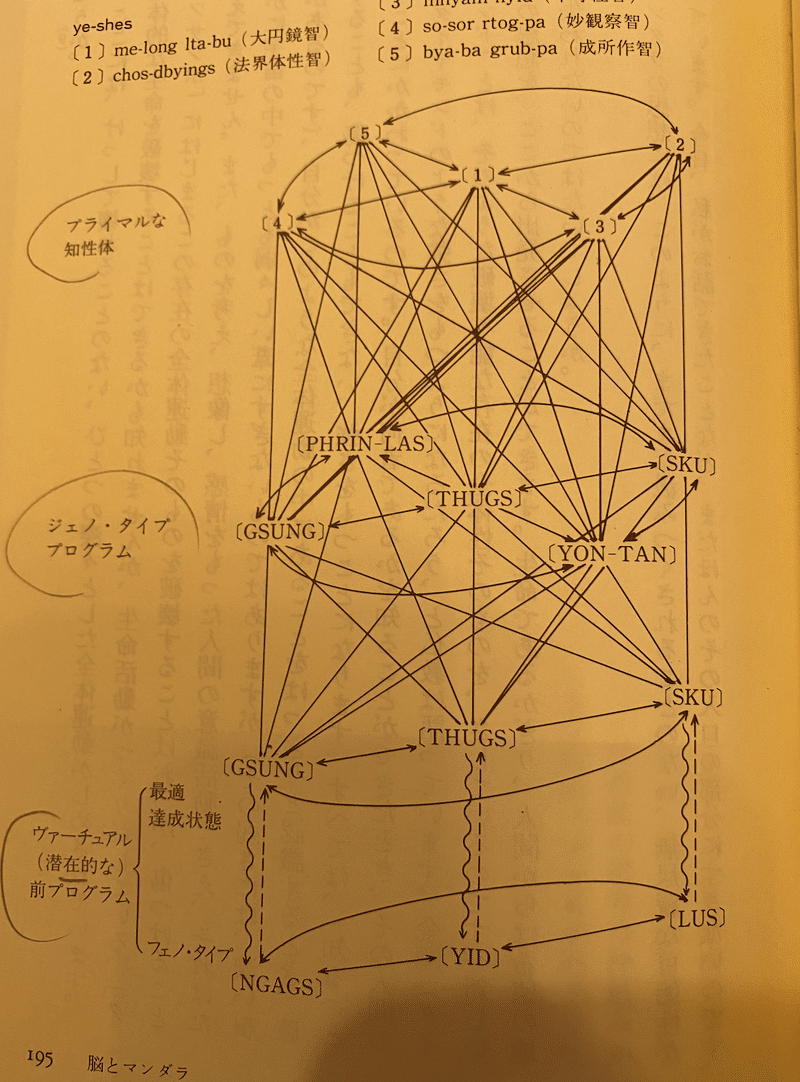

下に示す図は、同じく中沢新一氏の『東方的』の「脳とマンダラ」という論考に示されているものである。

最上部の「プライマルな知性体」とあるのが流動的知性である。それは全てが全てと自在につながりあう可能性を秘めた究極のネットワークである。図の編み目構造がこれを表現している。

プライマルな知性体、流動的知性では、神経細胞の信号のオンオフにより、二つに分ける動きと、一つにつなぐ動きが高速で切り替わっている。この分けつつつなぐ動きが、いくつも反復され、重なり合い、連なることで、図の下の方に向かって細胞、器官、身体の動き方のパターンが形成されていく。そしてついには身体の外部の環境の中に、物質的なパターンを形成するようになる。人間の言語のシステムもまたその一つである。

(これについては下記の記事に詳しく書いていますので、ご参考にどうぞ)

人間の言語、「意味を生み出すことのできるアナロジー型言語」という意味分節システムは、まさにこの分けつつつなぐ処理を無数に積み重ねたところに形成される。この分けながらもつなぐ、異なりながらも一つにする、という働きこそが「象徴する」ということを可能にし、意味の増殖を可能にする。

分けつつつなぐ処理を自在に行えることが、意味を、人間の言語という意味分節システムを可能にする。

「意味」と「意味する」のちがい

ここで「ちょっと待て」と思われるかもしれない。

例えば犬だって、ワンワンと強く吠えて警戒や威嚇を表すし、カラスだってカーカーという音を巧みに組み合わせて、仲間に何かを知らせているではないか。そういう動物のコミュニケーションに「意味」はないのか??と。

これは「意味」という言葉で、何を意味するか=分節するか、という問題である。

私たちが何気なく使っている「意味」という言葉の「意味は、大きくふたつに分けることができる。

第一の意味は信号的な意味である。デノテーションと言い換えてもいいし、C.S.パースの「イコン」と言い換えてもいい。

第二の意味は象徴的な意味である。コノテーションと言い換えてもいいし、C.S.パースの「シンボル」と言い換えてもいい。

第一の信号的意味では、意味するものと意味されるものの関係が固まって動かないようになっている。

動物の鳴き声に「意味がある」と私たちがいう場合は、第一のパターンである。例えば尻尾をふりながら高い声でキャンキャンと鳴いている犬が、その声で実は怒りと憎悪と敵意を表現している!ということはまずありそうにない。また低い唸り声をあげつつ牙を剥き出し身構えている犬が、実は「一緒に遊ぼうよ!ハグして!」という気持ちを表現している、ということもまずない、と思った方がいい。動物の場合、表現(記号)とその意味するところが強く結びつき、ズレたり、逆の意味になったりすることはない。こういう意味するところが一つに固まっている記号を「信号」と呼ぶのである。

ちょうど交通信号の「赤」が「止まれ」のみを排他的に意味し、「赤」の意味が「進め」に反転したり、「止まってもいいし進んでもいい」と両義的になったりすることがないのと同じである。ここで意味は、まるで「意味というもの」が固定して転がっているような感じになる。

*

一方、第二の意味、象徴的意味では、意味するものと意味されるものの関係を自在に組み替えることができる。あらゆるものが、それとは異なる別のものを「象徴する」ようなことも可能になる。他とは区別されるあるもので、他のものを「喩える」ことが、アナロジーのような比喩表現が可能になる。

例えば、お出かけの前に黒猫が目の前の道を横切ったから不吉であるとかいうのも、この象徴的思考である。また、言葉と言葉の言い換えを自在にし、「男は女である」とか「女は男である」とか、「愛は憎しみである」とか、「夜の明るさ」とか、「冬の暖かさ」とか、「生は死である」とか、通常素朴に感覚的には真逆に対立することを、あえて一つに結び付けたりすることができるのもの象徴的思考である。

ここで意味は、結びつけたり切り離したりする動き、ダイナミックな「意味する」プロセスになる。

そして、この普段は止まった対立関係にある二つのものを、動かし、結びつけようとする「動き」に触れると、私たちは言いようのない「深さ」を感じるのである。

通常は分離し対立しあう二項を一つに結びつけるような表現に出会うと、多くの人がこれを「深いね〜」と受け止めることができる。特別に文学の勉強をしたり言語の理論を覚えたり詩作の練習を重ねたりしなくても、この「深さ」を感じることができることこそホモ・サピエンスのサピエンスなのである。

洞窟の比喩

この象徴的に思考し始めた人類にとって、最高レベルの象徴として受け止められたのが「洞窟」であるという。

「洞窟は大岩の内部にくり抜かれた穴であるから、象徴的思考の能力を持った人間たちは、それを人間の子供や動物や世界そのものが生まれてくる「賛同」や「子宮」とみなした。」(『アースダイバー神社編』p.7)

洞窟はまさに「母なる大地」、如来蔵の象徴=比喩となる。

*

さらに、洞窟の闇は人類の目に、普段の暮らしの中では見ることのできない特別な「光」を見せるという。

「真っ暗闇の中に長時間こもっていると、脳とつながっている視神経が内部から励起し始めて、自分から光を放つように体験されるようになる。この現象は「内部光学(エントオプティック)として、科学的にも観察されている。[…]この流動する光の出現によって、人間は新しい能力をもって世界を見るようになった。洞窟の体験は眼の内部から発光し出す光と、サピエンスの出現とともにニューロン網を走り出す光の流動体とを、一つに結び合わせたのである。」(『アースダイバー神社編』p.7)

真っ暗な洞窟の中で、未だ色や形を顕さない純粋な光が流れ動いている。

この洞窟の中で経験できる「内部光学」による「光の流れ」と、「流動的知性の働き」が引き起こす「光の流れ」の経験が、象徴的に「同じ」事柄として意味づけられるというのである。

流動的知性の動きとは、中枢神経系のさまざまな部位が連鎖的に「発火」することであるが、私たちはこの神経系の興奮の連鎖を「光の運動として感知」することができる(『アースダイバー神社編』p.6)。

象徴的思考ができるようになった人類、即ち、互いに異なるものを異なりながらも「同じ」として「一つに結び合わせる」ことができるようになった人類にとって、この真っ暗な洞窟は中、「母胎」の象徴となり、流動する未だ色や形を顕さない純粋な光は未分でありながら今まさに分化しようとする力を漲らせた「一」なる存在の象徴となる。

これこそ深層意味論の核心、意味分節する動きが動き出す発生の瞬間である。

*

この脳内の光の流れを「みる」ためには、外界からの光をシャットアウトした真っ暗闇に入ることが必要だった。ここで真っ暗な「洞窟」が、そういう神経系を走る光の運動を体験するための「聖地」になったという(『アースダイバー神社編』p.7)。

「象徴思考」ができるようになった人間は、洞窟を「世界を生み出す「大いなる母」の母胎と見」なし、「その内部に飛び散る「内部光学」の光によって「大いなる母が受胎するという考え」を持つに至る(『アースダイバー神社編』p.7)。

人類の聖地の最古層には、こういう人間にとっての意味分節、存在分節にして意識分節が動き出す瞬間それ自体を象徴的にあらわす何かが組み込まれているのである。

* *

旧石器時代以来の狩猟採集生活においては人間もまた動物に「食べられる」側であった。人間は食物連鎖の中程の生物であり、他の生き物たちと互いに「食い合う・食われ合う」関係の中にあった。

実は現代でも、この「食い合う」関係は隠されつつもつながり続けているのだけれども、それを認識することが日常の意識では困難になっている。

ここで洞窟の中で感知される「光の運動」は、動物と人間、生者と死者、すべてがすべてと、互いに異なりあいながらもつながりあうことと、互いに他へと変化変身転換し続けていくこととを象徴するものとして受け止められたらしい。

後の「インドラの網」の話はここに連なるものかもしれない。

日常の分節"済み"の観念たちを、分節発生の現場に送り返す<四項関係・神話論理>

ここで中沢氏は『アースダイバー神社編』において、とても重要なことを書かれている。

「洞窟での祭祀が廃れた後、人間はそのエコーを巨石(磐座)の中に聞き取ろうとして、その巨石の周囲で人間の起源を語るさまざまな神話や、それをパフォーマンスとして演じる儀礼によって表現してきた」(『アースダイバー神社編』p.17)

すなわち、洞窟から磐座への聖地の移動である。

巨石、磐座は、それ自体が「未生の卵」のようなものを象徴する。つまり二項対立関係が分かれる前のつながったままの状態を象徴するのが磐座である。

人類はある時から、洞窟の中で感覚に直接与えられる「光の運動」を直接体験するのではなく、岩の前で「神話」や「儀礼」、つまり声や体の動きのパターンを象徴物として、それを一列に並べつつ反復しつつ、象徴同士を繋いだり、引き離したりすることの方をより重要視するようになる。

この聖地の移動のきっかけは、おそらく移動性の高い狩猟採集生活から、定住や農耕を基軸とする生活への転換、つまり人工空間と自然との関係の変容にある。

*

狩猟採集民が自然に埋め込まれて自然の一部のように暮らしているのに対し、農耕民は人工的に構築された空間を作り出して、その人工空間と外部の自然とを鋭く区別しながら生活する。

そうなると、人間の世界というものを、自然の世界、動物や植物の野生の世界とは区別された別のものとして立てる必要が出てくる。

もちろん、この場合に野生の世界というのは「人間にとっての」野生の世界であり、人間が野生だと思っている野生、つまり人間の観察と観念の内部のものである。問題は人間の意識、言語、意味分節システムにおける「分け方」の複数のあり方が切り替わったということである。

* *

とはいえ、この初期の農耕民の意味分節システムは、自然と縁を切るような形で人界と自然界の対立を意味づけることはできなかった。人工の耕地はあくまでも太陽や水の恵みを、つまり野生的自然との適度な「つながり」を必要としていたし、今でいう「里山」のような具合で人界と野生の間の「中間領域」のようなものを確保しておく必要もあった。

そこで、野生の自然の力の流れを、必要な範囲で適度に人工空間に繋ぎこむことに細心の注意を払ったのである。耕地を営む技術に関しても、象徴的な野生の王と象徴的関係を結ぶ技術(儀礼・神話)に関しても、分けつつつなぐ精密なテクノロジーが要請されたわけである。

ここに登場するのが洞窟に代わる「磐座」である。

すなわち、「現実世界は二元論の組み合わせで作られているが、その奥には見えない第三項が潜んでいて、ほんとうの世界は二元論と三元論の相克として、変化していく」と考える(『アースダイバー神社編』p.51)。

そして「そういう精神の内部で起こっていることを、可視化するのが、磐座の石」であると中沢氏は書く(『アースダイバー神社編』p.51)。

農耕民は人間と自然、文明と野生をはっきり分けて鋭く対立させながらも、両項両界の間に通路を開いたり閉じたりしなければならない。

人間は定住農耕集落という自然の中に区切り出された人工物で満たされた空間に住まうことになり、こうして人工空間=人間と自然は鋭く対立するようになる。しかし、いくら農耕が人工空間で展開されると行っても、太陽の光や雨や川の流れをはじめとして、野生の自然との取引は不可欠であり、人間と自然は縁を切ることはできなかった。荒ぶる力をうまく調整しつつ、人間の人工空間の再生産に役立つ範囲内で、穏やかに変換された自然の力を取り込むことが課題になる。

ここで登場するのが自然を人界に適度に「引き寄せる」呪物としての「銅鐸」と、過度に人界へ入り込もうとする自然を「切り離す」呪物としての「剣」であったと、中沢氏は書かれている。銅鐸は自然を「制御しつつ取り入れる」呪術で用いられ、剣は「過剰を外に送り出す」呪術で用いられたという(『アースダイバー神社編』p.55)。

こうして野生の自然と肉薄しつつ、そこから人界の再生産に役立つ資源をうまく贈与してもらい、同時に人界を破壊するような強烈なパワーにはお引き取り願い、かつ人界の内部に生じるさまざまな「野生(例えば「死」)」を野生の自然の方にと送り返すなどなど、両界の間のつかず離れずの調停された対立関係の発生と再生産を語る四項関係の神話は隆盛を極めるわけである。

その後

さて、こうして人類の思考の可能性は四項関係の神話論理の時代にピークを迎えたようにも見えるのだけれども、その後も人類は「発展」を続けて行った。

農耕民たちはその後、大規模に集住しつつ組織的に交易を営むようになり、その過程で文字を用いるようになった。

書き文字は、文字で書かれた事柄を、それ自体として即自的に存在する実体にように錯視させる呪力を発揮し、いわゆるロゴス、排中律によって中間的な矛盾したことを排除するような「二元論」の思考を主流のものにしていった。

人間が物事の正体を、声や物音と共に蠢く象徴としてのみならず「文字」としてもイメージするようになると共に、人間の未来も運命も、全てあらかじめどこかに文字で記入済みなのではないか、という信念が芽生えてくる。決定済みの二元論である。

そしてその先に登場したのが「印刷」である。印刷は、同一のものの反復回帰、複製する技術であり、そこでは言葉もまた、意味分節システムもまた、活字の組み合わせのようにあらかじめ組み上げられて固められているものだと感じられるようになるらしい。

決定済みの二元論は、どうしようもないほどに増殖し続け、人工空間の全てを、人間の脳内に至るまで、すっかり埋め尽くしてしまったかのようである。

そして今日に至る。

今まさに動きつつあるWebでクラウドでIoTでAIな情報ネットワークには、果たしてどのような象徴たちが息づくのだろうか?

もちろん、WebもAIも扱っているのは電子データ、電子回路のオンオフのパターンである。しかしこの電子データのパターンをどういう象徴の体系を組むものへと変換するのかは、人間という生命の群れに託されている。

今、人間たちの群れの中で発生しようとしている象徴の体系は、固まった二元論なのか、少しは緩い二元論なのか、それとも第三項が大活躍する四項関係なのか、項に分かれる以前の「光」なのか?

あるいはこれらのうちの「どれか」ではなく、これらが多重化し相互に変換され続ける、まるで曼荼羅や生命体そのものような出来事になるのか?

いずれにしても、全ては既にある。

あとはその「ある」「全て」を人間の言語的意味分節システムがいかにして象徴できるか、ということなのである。

変換し、置き換えること。一を二に置き換え、二を一に置き換え、有無の区別を無に置き換えつつ区別する、人類の知性の深層に蠢く何かが試されているのだろう。

続く↓

◇

このnoteは有料に設定していますが、全文無料で公開しています。

気に入っていただけましたら、ぜひお気軽にサポートをお願いいたします。

m(_ _)m

関連note

ここから先は

¥ 330

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。