阿蘭陀通詞になったボク

「おい、誠、寝てんのか」

ここは長崎市内の高等学校。二年生B組の教室。本木先生の投げたチョークが誠のおでこを直撃した。

「いて」

「次のページ、出島ではこんな生活ぶりだった・・・・・・」

誠は日本史の授業が嫌いなわけではなかったが、ここのところ夜中までスマホのゲームをやりこんでいて今日も眠い。

「誠、続けて読んで」

「はぁい」

生返事の誠。眠気をふりはらおうとしたが我慢の限界をむかえた。誠は教科書につっぷした。すると、目の前がクラッとゆがんだかと思うと、意識をうしなった。・・・・・・

どれくらいたっただろうか。誠の耳に怒声がとんできた。

「おい、誠之助、寝てんのか」

びくっとなって目をあけた誠。ここは教室ではあるが、机が・・・・・・座り机だった。

江戸時代の寺子屋で使われていた「天神机」だ。木製で脚の部分が神社の鳥居に似ている。

誠は正座して、天神机の上につっぷしていた。背中にびしり、と痛みが走った。

「痛!!」

チョークが当たった痛みではなかった。あまりの激痛に目が覚めた。顔を上げると、そこに、怖い形相をした先生が立っていた。手には竹刀を握っている。

「そんなことでうちの跡継ぎができるのか」

先生は紋付羽織袴の着物姿だった。誠はびっくりして起き上がった。誠も、小袖に袴の着物姿だった。

「あ」言葉が続かなかった。

「さあ、読んで」誠は手にタコ糸で結んだ和綴じの教科書を持っていた。

「Leuk je te ontmoeten」

誠はなぜかすらすらと言葉が出た。

「よし」先生にうながされ、誠は座った。辺りを見回す。教室には二十名ほどいるだろうか。みんな小袖に袴、白足袋姿で天神机を前にして畳の上に正座していた。しかも、先生にならって、生徒たちの髪型が、月代の幅が狭く髷の長いいわゆる講武所風というちょんまげ姿だった。先生の後について、みんなで大声を出して教科書を読み上げた。

「Leuk je te ontmoeten」

音読の後、しばらくして、係が「起立、礼」の号令をかけて授業は終わった。

「誠之助、おまえは残れ」先生が誠を指さした。

「え、ぼくのこと?」

生徒がいなくなったあと、誠は教卓の前に正座させられた。先生の背後には港を俯瞰する古風な絵の描かれた金地の屏風が立っていた。目が覚めてからというもの、誠は事情が呑み込めず呆然となっていた。

「おまえは優秀だが、態度がいかん。みなの手本となるよう気をつけなさい。ところで、明日、出島に新しいオランダ商館長カピタンが赴任してくる。お前もわが本木家の跡継ぎとして私といっしょに出迎えに行くのだ。よいな」

『誠之助って、ぼくのこと?』

「夜中まで勉強するのはいいが、教室で寝るのは許さん。わかったな、誠之助」

誠は誠之助になっていた。誠は教室の外へ出た。下駄箱には黒い鼻緒の雪駄しかない。

一番下の段に一足残っていたのでそれが自分のものかもしれない。少し気持ち悪かったが、それを履いて誠は教室を出た。ふり向くと入母屋造りの教室が堂々とそびえたっていた。空がやたらと広い。じゃまなビルもない。西の空だろうか、夕焼けで赤く染まっていた。ここはどこなんだ。いつの時代なんだ。誠はまだ混乱している。午後に夕立があったのか、庭が濡れていた。ところどころに水たまりがある。誠は大きな水たまりに映った自分の姿を見た。顔が少し違った。誠の顔ではあったが、鼻の横のほくろが、本来は右にあるのだが、今は左にあった。頭の上にちょんまげもあった。

「お、俺は、だれ、だれなんだ。・・・・・・そうか、これが誠之助の顔か」

事情が完全に呑み込めたわけではなかったが、自分を納得させようと深呼吸をくりかえした。教室の入り口に黒ずんだ木製の看板がかかっていた。

「本木流阿蘭陀通詞伝習所」しばらく前に誠は市立図書館から借りた本でこの看板の写真を見たような気がした。

「ひょっとして江戸時代?」

「ぼっちゃん。まもなく夕餉ですよ」

ズボン風に股の割れた濃灰色の裁付袴(たっつけばかま)姿のいかにも使用人といった初老のおじさんから声をかけられ、教室の裏に建つ瓦屋根の大きな屋敷へ案内された。

長屋門を抜ける。そこは誠之助の家だった。

「完全に江戸時代だ。なにがどうなっているのか訳がわからない」

誠は肩を落としながらも「しかし、がっくりしている場合じゃないな」気を取り直して屋敷へ入っていった。

式台と呼ばれる玄関の板敷を上がり、十畳敷きの奥座敷を抜けて板敷きの広縁に出、そして広縁を左に折れてしばらく進んだところに、料理の配膳を行う納戸があり、その奥に四畳半の茶の間があって、そこでは家族が各自のお膳に向かいあって二列に正座していた。先ほどの教師(父親のようだ)が上座。そして丸髷で薄桃色の小袖姿の母親らしき人。赤い振袖の年若い女の子が続く。誠之助の妹のようだ。誠は膳を間に母親と向かい合った。

「さあ、召しあがれ」と母。白飯に、ゆでた鯨の腸の輪切りと白身魚の煮付け、そして半熟卵の吸い物とたくあんの割と豪華な献立だった。父親の横に使用人と思われる老女が控えている。父親の湯のみにお茶をそそいだ後に声をかけてきた。

「ぼっちゃん、お茶はいかがです?」

「あ、いえ、わたしはまだ、大丈夫です」と手のひらを向ける誠。

「徳川幕府が開府して二百年。わが本木家は、ここ長崎の地で、阿蘭陀通詞を輩出し続けてきた。惣領のおまえにわが家の今後がかかっておる。精進せよ。名村家の跡継ぎの旺次郎もだいぶ腕を上げていると聞く。おちおちしてはおれぬぞ。暮れにはオランダ商館長カピタンの江戸参府に通詞が随行することになる。随行する通詞を選ぶ大会がひと月後に開催されるが、そこでわが本木家は是が非でも選ばれねばならぬ。今回選ばれれば、わが本木家が始まって以来十度目の記念すべき随行となる」

父親が自信満々でとうとうと話す。

「幸いにも誠之助がここ数年でかなり通詞の力をつけてきておる。カピタンの江戸参府の一行には、ぜひともわが本木家の代表としてお前も私の供として同行するのだ、よいな。カピタンの江戸参府は四年に一度の大行事。将軍に謁見するのは大変名誉なことだ。一行五十九名が、長崎を発ち、陸路で小倉、下関へと進み、そして瀬戸内海の水路を経て、再び陸路で大坂から東海道を抜けて江戸をめざす。往路にひと月、江戸での滞在にひと月、復路にひと月の往復九十日の長旅となる。脱落は許されぬ。当面は、病を得ぬようくれぐれも体調管理に気を配るのだ」

父親が、湯飲みの茶をすすりながら話を続ける。

「旅の途中、カピタン一行は阿蘭陀宿で盛大に宴会を開いたり、遊女を呼んで羽目をはずすこともあろう。しかし、我々は、冷静でいなければならぬ。今回の江戸参府では決して失態をおかしてはならぬのだ。江戸参府の名誉を四年後も、そしてそのまた四年後も得られるよう、ほかの家に負けることは許されぬ。よいな」

誠は食事が進まない。父親の言葉に相槌は打つが、内容が頭に入ってこなかった。

食後にはコッヒイとクッキーがふるまわれた。父親が出島で入手した。コッヒイが注がれたカップは、黒いフチどりのある黄色の花柄で、ソーサーとセットになっていた。コッヒイはコーヒーのことだが、「苦っ」誠は口を少しつけてすぐにやめた。

食事が終わると、誠は使用人に案内されて寝間で休んだ。疲れがどっときて、その晩はすぐに寝ついてしまった。

朝が来た。庭先から小鳥のさえずりが聞こえてくる。部屋の襖をへだてて広縁側から使用人に声をかけられて、誠は目覚めた。

板敷の広縁を進んだ突き当りに厠があった。朝顔形の小便器には白地に青い美しい文様が焼き付けてあった。大便器はいわゆる和式で、誠は不慣れだったが、使い方はわかっていた。温水洗浄がついていない大便器は久しぶりに見た。右上に底の浅い竹のかごが置かれており、中には浅草紙(古紙)がたたまれていた。

納戸のわきの水屋で顔を洗った誠は、使用人の差し出した手拭いで顔をぬぐうと、茶の間で朝食をとった。家族が全員そろっていた。

「ゆうべは早くやすんだので、今朝は眠くはなかろう」と父親。

湯気の立つ白飯に、あげの入ったみそ汁と漬物だけの質素な食事だったが、たいそうおいしかった。誠の家の朝食はパンなので、みそ汁はひさしぶりに味わった。日本人を感じた。

誠は黒紋付羽織袴に着替え、白足袋で白い鼻緒の雪駄をはいて正装すると、父親の本木彦之進とともに、使用人を従えて徒歩で出島へむかった。誠之助となった誠は、心は誠のままだが、外見も頭脳も誠之助だったので物事の段取りに不自由はなかった。書類の入った風呂敷包みを両手に抱えた使用人が後に従った。町屋敷が続く江戸町を抜けて江戸町通りへ出た。商家が軒を連ね、武士や町人が行き交い、通りはにぎやかだった。やがて、ふたりは長さ五メートルほどの石造りの出島橋を渡って、表門をくぐった。

「誠之助殿も立派になられたのう」

黒紋付羽織袴姿の誠之助を、表門に詰めている探番(さぐりばん)の男がしきりに感心して眺める。奥のカピタン部屋をふたりはめざした。中央に石を敷き詰めた歩道を進む。

右手に、大きな土蔵造りの蔵がいくつも並ぶ。砂糖や染料をおさめているという。しばらく行くと、和洋折衷の大きな木造二階建てが左手に現れた。カピタン部屋だ。カピタンが建物の表で立っていた。ヘトルと呼ばれる商館長次席も横に控えていた。カピタンが青緑、ヘトルがえんじの商館服に身を包んでいた。ふたりは身長が百七十センチほどで、誠とほとんど同じだ。誠は阿蘭陀人の体格が小柄な印象を受けた。誠がよく見ているサッカーのオランダ人選手はみな大柄なので意外に思った。

「ドーフ様、ながらくお世話になりました」

阿蘭陀語で挨拶しながら彦之進がていねいにお辞儀をする。父親に促されて誠も深くお辞儀をする。

「ワタシノホウコソ、セワニナリマシタネ」カピタンが日本語で返す。

「まもなく新しいカピタンが到着します」

出島の責任者である出島乙名(でじまおとな)が声をかけてきた。日本人の役人である。

カピタン部屋の前には、長崎奉行所の役人や本木家のほか、阿蘭陀通詞の由緒正しき今村家、名村家、楢林家、吉雄家、加福家ほか、通詞を代表するいずれ劣らぬ三十ほどの名家が集まっていた。すぐに駆けつけられるようにと、各家のほとんどが出島に近い江戸町周辺に邸宅を構えていた。ちなみに、阿蘭陀通詞は稽古通詞にはじまり、小通詞、大通詞へと、その実力によって出世していく。その構成は、大通詞四名、小通詞四名、稽古通詞若干名が基本となっており、その下に内通詞の集団があって、すべての通詞の監督を担う通詞目付二名がいた。

しばらくの後に、小型船が出島の西の端にある水門の船着場に到着し、浅葱色の商館服に身を包んだ新任のカピタンが、ジャワ人と思われる浅黒い肌の使用人を四、五名従えて、奥から歩いてやってきた。この男は身長が誠よりも若干低く、でっぷりと太った中年の男だった。新任のカピタンは妻と息子と思われる幼児、そして幼児を抱く白人の乳母とジャワ人の侍女を二名従えていた。ドーフと新しいカピタンが握手を交わす。あまり見てはいけないと思いつつ、誠は上目遣いにちらちらと胸元の大きくあいた赤いドレス姿の奥方を見てしまった。奥方の透き通るような青い瞳が印象的だった。誠はまるで西洋人形のようだと思った。

「ワタシハ、アタラシイカピタン、ブロムコフ、デス。ドウゾヨロシク」

片言の日本語の挨拶だ。通詞の各家の当主がブロムコフに順に挨拶をした。ひと通り挨拶が済むと、ドーフと新任のカピタン一行は屋根付きの三角階段を上り、二階の執務室へと消えた。

通詞たちは、この日はいったん出島の向かいにある江戸町の阿蘭陀通詞会所に集まり、新任のカピタンとこの後どのように付き合うか、ふた月後に迫った江戸参府に随行する通詞を決める大会の段取りなどについて打ち合わせを行い、この日の仕事を終えた。江戸参府に随行する通詞を決める大会というのは、「商館長杯」、通称「カピタン杯」と呼ばれ、通詞の各家の代表二名ずつが出場して通詞の技を競い、優勝した者の家が江戸番大通詞として随行を決めるというものだ。百年ほど続いている行事らしい。優勝した通詞の家には、副賞として、牛や豚、めずらしい西欧の陶磁器をカピタンから賜ることになっていた。出題される問題は日本語の達者な阿蘭陀人医師が作成し、筆記試験と、それに続く面談試験は阿蘭陀人医師の話す言葉を正確に同時通訳するというものだった。各家からは、当主以外のエースクラスが出場することになっていた。

「誠之助君がだいぶ力をつけてきたそうだね。だが、うちの旺次郎も負けはしないよ」

名村藤次郎が、歯のない口をくちゃくちゃいわせながら、自信満々に彦之進の耳元でささやく。名村家も本木家に劣らぬ二百年続く通詞の家柄だ。

「うちの勘右衛門がこの勝負はいただきだな」

丸眼鏡を指で鼻の上にあげながら、加福善右衛門が細い声で、だがしっかりと言葉に出した。加福家も名家だ。みな小柄なおじさんたちだったが、一癖も二癖もある各通詞の当主たちに囲まれて、誠は圧倒された。着物は頻繁に洗うものではないのだろう。それぞれの着衣に染み付いた体臭が独特の悪臭を放っており、誠は袖で何度も鼻を押さえた。

その夜、カピタン部屋では、引継ぎの儀式とその後に宴会が催された。丸山町から遊女が十名ほど招かれて、ジャワ人の楽隊の演奏が続く中、宴会は夜明けまで続いた。主な献立は、出島で飼育している豚を屠畜して作るハムや腸詰などの肉料理、鶏かまぼこが入ったスープ、鴨の丸焼き、出島の菜園で採れたセロリ、パセリ、玉ねぎなどを煮込んだ野菜のボートル(バター)煮など。酒はワインやブランデー、ジンのほか日本酒も用意され、食後にはコーヒーやカステラなどの焼き菓子もふるまわれた。料理は、阿蘭陀人の調理師が、ジャワ人、日本人の助手をつかって調理した。日本人は出島の外からの通いの調理師だった。この晩は、出島中に肉の焼ける香ばしいにおいやスープの香りがただよった。宴席に同席した長崎奉行所の役人や通詞たちは、家族用にと、わざと料理を残し紙に包んで土産とした。

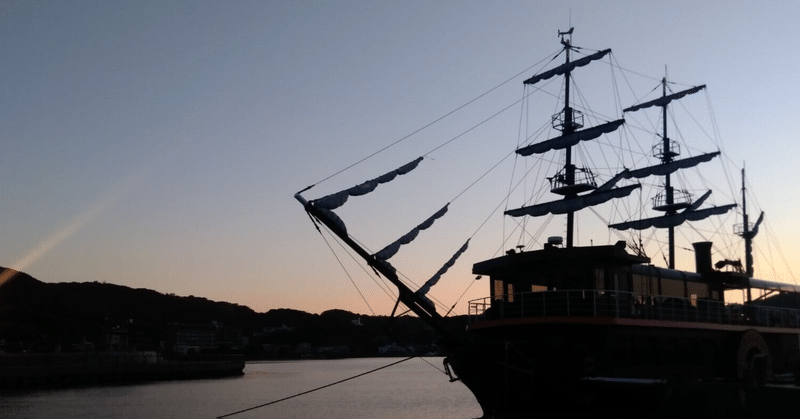

ひと月後、交代したドーフと新任の商館長ブロムコフの妻子が出島を後にした。出島は基本、女人禁制なので、ブロムコフの妻は夫の任地を見届けたのちに早々に去った。出島の時鐘がグオングオンと出立を告げる。水門の船着場につけた小型船に乗り、ドーフたちは沖合に停泊中の本船に乗り込んだ。やがて本船は大きな帆をなびかせて、ゆっくりと南へ進路をとった。二十日ほどかけてバタビヤ(インドネシアのジャカルタ)の東インド会社へ向かうのだ。妻と子の住まいは、阿蘭陀の植民地・バタビヤの邸宅にあった。ドーフはバタビヤを経由して本国の阿蘭陀へ帰ることになっていた。バタビヤと出島を結ぶ定期船は、季節風を利用して毎年九月くらいに出島にやってきて、十月に出航していた。羅紗、ビロード、胡椒、砂糖、ガラス製品、書籍や、ワイン、ブランデー、ジン、ビールなどの酒、牛などの動物を載せてやってきた。めずらしい南方の鸚鵡や欧州の犬もやってきた。江戸の将軍に献上する天球儀、地球儀、望遠鏡など最先端の貢ぎ物も載せていた。

通詞の各家で、カピタン杯にむけて特訓が始まった。通詞の勉強は、各家で独自に発展をとげた教育メソッドにのっとって行われた。阿蘭陀語の文法「ガランマチカ」、次いで文章論「セインタキス」を学び、塾頭の後について原書をいっせいに大声で音読したり、持ち出し禁止の蘭和辞書をひたすら書き写す作業を行ったり、と。通詞の各家は世襲制だ。

跡継ぎが生まれない場合は、養子をとってでも家を維持した。出島数百年の歴史を経て、各家の当主および幹部は、阿蘭陀語の書籍をすらすらと読めるだけでなく、阿蘭陀人と対等に会話が可能なレベルに到達していた。

そんなおり、五島沖で阿蘭陀船が難破した。遭難した船員を付近の漁民が助けて番所に届け出た。長崎奉行所の役人がかけつける。船は阿蘭陀国旗を掲揚していたが、船員は阿蘭陀語ではない謎の言語を話していた。救助されたのは数名いたが、ひとりを残してみな死んだ。生き残った船員は、江戸通りをはさんで出島の向かい側に建つ長崎奉行所へ連行されて地下牢に閉じ込められた。長崎奉行から声がかかり、本木彦之進と誠之助がかけつけた。

「この男の言語は、英語です」

彦之進は、船員の話す言葉が英語だと指摘した。英国船が阿蘭陀船になりすまして日本と交易をしようと目論んだのだ。

「今後はこのような事例が増えるであろう。五島沖には頻繁に阿蘭陀ではない外国船が出没しておる。これからは英語も必要となろう」

長崎奉行の発案で、彦之進と誠之助は定期的に牢に通って、この英国人からネイティブな英語を学ぶことになった。彦之進はこれまでに、阿蘭陀人を通じて英語を習ったことはあるが、英国人から直接学べるこの機会を逃してはならぬと考えた。二日おきに彦之進と誠之助は地下牢を訪ねた。糞尿のまざった湿り気のある異臭が漂っていた。羽織の袖で鼻を押さえながら、ふたりは阿蘭陀人から買った蘭英辞書を片手に英国人から聞き取った。誠之助は、船員が話すひとことひとことを辞書の単語を確認しながらカタカナで帳面に書き取っていった。

しかし、半月ほどたったある日の夕方。ふたりが船員と会って牢を後にしたころ、辺りが闇に包まれ、雨が横殴りに降ってきた。風もだいぶ出てきた。台風が近づいていたのだ。

「誠之助、家路を急ごう」

その夜は、夜半から明六つの夜明けにかけて雨風とも一段と激しくなった。本木家の使用人たちが総出で屋敷の外へ回り、壁が大風に飛ばされぬよう釘で板を打ち付けて回った。風がおさまりかけた夜明けのこと。長崎奉行所では役人たちが忙しなく動いていた。奉行所の瓦屋根の一部が風に飛ばされ、てんやわんやとなった最中に、英国人船員が牢を破って逃げたのだ。使いが彦之進の家に知らせにやってきた。

「なに」

英国人を見かけたらすぐに知らせるようにとのお達しが出ていた。

「脱走者はただではすまぬだろう」

彦之進のその言葉のとおり、その日の午後、港の漁師のあばら家の裏に潜んでいたところを英国人は同心に取り押さえられた。暴れて抵抗したために、英国人はその場で斬り殺された。同心の放った刃は英国人の肩口から入り、胴を斜めに切り裂いたという。せっかくの機会を逃してしまった。彦之進は英語の勉強の機会を失ったことをひどく残念に思った。

季節はめぐり、カピタン杯の当日を迎えた。ひと月後には江戸参府も控えている。本木家始め参加予定の各家の出場者たちは気持ちがあせり、たかぶっていた。五ツ半(午前九時)に、出島内のカピタン部屋の大広間に出場者が集まった。各家から二名ずつの参加だ。ここは畳敷きで大きなガラス窓の外には長崎港が見渡せた。窓が少し開いていて、晩秋の心地よい海風が室内に吹きよせていた。出場者は全員が各家の紋のついた黒紋付羽織袴の正装だった。大広間には、前夜から各家の使用人たちが総出で、いすや机や茶の準備を済ませていた。畳の間に座卓ではなく洋式のいすと机が用意された。大広間の入口正面には、「第弐拾壱回商館長杯」の大きな垂れ幕がかかっていた。高さの低い演壇に立って、新任のカピタンが開会の挨拶をした。阿蘭陀語と片言の日本語がまじった挨拶だった。各自の机の上に問題用紙が配られる。出島の印刷所で活版印刷されていた。インクのにおいがかすかにただよった。阿蘭陀語を日本語へ翻訳する長文読解の問題だった。三問あった。問題作成に日本人は加わっていない。日本語の達者な阿蘭陀人医師が問題作成を行っていた。

「ヨーイ、ハジメ」ヘトルが日本語で号令をかけた。整然と並んだ六十ほどの机の前に各家の代表選手が座り、問題と格闘した。インクをつけて羽根ペンで答えを書く。誠はかなり練習してきたが、いまだに羽根ペンで文字を書くのは苦手だった。文字が太くなったり細くなったり、ときどきボトッとインクを答案用紙にこぼしたりもした。

「あちゃ」しかし頭脳はすっかり誠之助になっているらしく、問題を難しく思うことはまったくなかった。本木家からは誠之助と、二つ年上の巌吾郎が参加した。巌吾郎は本木家の縁戚らしい。この男も優秀だった。すでに許嫁がいるそうだ。一時間半ほどかけて長文読解の試験が終了した。ここで、ふるいにかけられ、二十名が残った。本木、名村など名家はほぼ二名ずつ残った。昼休憩をはさんで午後の面談となった。いわゆる口述試験だ。

「モトギケ、セイノスケクン」

誠之助が呼ばれて演壇に上がる。阿蘭陀人医師が話しかけてくる。ネイティブな阿蘭陀語だ。早口だが発音は明快だ。誠之助は流ちょうな阿蘭陀語で医師と会話を楽しんだ。次に巌吾郎が呼ばれ、各家が後に続いた。二時間ほどかけた試験となった。審査は、カピタンやヘトルのほか、脇に座って終始メモを取っていた阿蘭陀人書記官が行った。すべてが終了した。いすにかけて全員が発表を待つ。会場のうしろでは、各家の当主の席も用意された。

「ユウショウハ」阿蘭陀人医師が告げる。

「モトギセイノスケクン!」

「おお」と会場がどよめいた。

「でかした」本木彦之進が両拳を握り締めながら目頭を熱くした。優勝した誠之助には、手のひらに載るほどの小ぶりではあるが純金製のカピタン杯が贈られ、副賞として出島の中で育てている牛一頭、豚三頭と砂糖一年分が贈られた。また「阿蘭陀焼(おらんだやき)」と呼ばれる陶磁器の食器セットも贈られた。華やかな色合いの西洋の陶磁器に誠は目を奪われた。ちなみに二位に名村旺次郎、三位に巌吾郎が入った。

大会からひと月近くたち、江戸参府への出立を三日後に控えたその夜、本木家では、塾生らも大勢集まり、壮行会が開かれた。牛の骨付き肉ローストや焼豚などのオランダ風料理と酒がふるまわれた。誠之助は調子に乗り食べ過ぎてしまった。

翌朝、誠之助は腹痛で目を覚ました。猛烈な痛みが下腹を襲った。誠之助は、いくどとなく厠へ通った。もうろうとなった。その日は、熱も出た。一日中、寝床の住人となった。彦之進が見舞いにやってきた。

「いかがじゃ」

「大丈夫です。明日には回復します」

ところが誠之助の回復は遅れた。けっきょく、二日後の江戸参府への参加が危ぶまれた。

医者に診てもらった。

「食あたりじゃのう。江戸参府はあきらめなされ」

誠之助は悔し涙を流した。

「参府には巌吾郎を連れて行く。おまえは寝ておれ」

彦之進が、あきらめ顔で誠之助に言い放った。彦之進は誠之助の目を見ずに去った。誠之助は見捨てられた気分だった。

年の瀬を迎えた師走のある日。カピタン一行は往復三か月にわたる江戸参府の旅に出た。父親と巌吾郎を見送る誠。がっくりした誠が邸宅の長屋門に手をついたとき、目の前がゆらりと動いた。

誠は意識を失った・・・・・・

どれくらいたっただろうか。誠の耳に怒鳴り声がとんできた。

「おい、誠、寝てんのか」

ここは学校と思われる教室。先生の投げたチョークが誠のおでこを直撃した。

「いて」

誠の口の端からよだれが出ていた。口を右手でぬぐう。

「ここはどこ・・・・・・」

誠は勝手がわからないでいる。

「誠、今の質問に答えなさい」と先生。

「セイ ザット ワンスモア プリーズ」

誠は思わず起立して声をあげた。

目の前に白人の女性が立っていた。

「イマノハ、エイゴ? オランダゴデ、コタエテネ」

「新任のマルタさんだ。今日から阿蘭陀語を担当する。みんなよろしくな」

担任の先生が紹介した。本木彦之進の顔に似ている。

「まさか」

女性の顔にも見覚えがあった。透き通ったその青い瞳。胸元の大きくあいた赤いドレスがまぶしい。

「カピタンの奥さん? まさか」

うしろから背中をえんぴつでつつかれた。

「いたいなあ」誠がふりむく。こちらも見覚えのある顔だった。

「巌吾郎?」

男の顔は巌吾郎のそれだった。

「まさか」誠は眠い目をこすった。

「まさか、まさか、まさか」

誠は教科書につっぷした。そして薄目を開けてそっと前を見た。

黒板に「応延六年四月十日 日直 本木誠」とあった。誠は、ゆっくりと辺りを見回した。ここははたして現代なのか。・・・・・・何か違和感がある。それは、何か。わかった。いすや机は洋式なのに、みんな袴姿だった。誠は自分も小袖に袴姿なのに気がついた。頭に手をやる。ちょんまげは、なかった。

誠はそっと窓側を見た。窓枠を通して海が広がっている。はるか沖合に、大型の蒸気船が数隻、停泊していた。煙突から黒い煙をあげている。船は阿蘭陀国旗を掲揚していた。

「ここは、ひょっとして『阿蘭陀通詞』の学校?」

誠は自分が元いた「現代」とは異なる、別の「現代」へやってきていた。

ここでは、徳川の世が今も続いていた。 〈了〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?