「桃太郎神社の記憶が、微妙に変わった」-----『コンクリート魂 浅野祥雲大全』

小学生の頃、父がクルマの運転を始めたばかりで、日曜日のたびに、あちこちに出かけたがった時期があった。その頃は、岐阜県に住んでいて、だいたいが日帰りのドライブで行ける範囲だった。

犬山城

何回も行ったことがあるのが愛知県の犬山市で、そこには犬山城という国宝もある。歴史ものが好きだった父は率先して行ったのだけど、お城は私も好きで、そのうちにお寺など古い建造物も含めて興味が強くなった。

その犬山城は、ほぼ昔のまま残っているという理由で国宝だったから、古さが目立っていたのだけど、その古さに時間のようなものも感じていた、と思う。

同じ市内に桃太郎神社、という場所があった。

ドライブ

生まれたのが神奈川県で、小学生2年で岐阜県に引っ越してきたのは、父親の転勤のためだったけれど、何年か経つと、その土地の感じに慣れてきた。

毎日、田んぼと桑畑に囲まれたでこぼこの舗装道路を2キロ歩いて小学校に通っていて、その学校は1学年に1クラスしかないような人口の少ない地域だった。近くの駅には1時間に一本程度。一両編成のディーゼル車しか来ない。

だから、父も会社へはクルマで通っていて、日曜日は家族を連れて、ドライブへ出かけた。運転を始めて時間が経っていなかったから、自分が運転したかったのだと思う。

犬山市は、愛知県だけど、岐阜県との県境に近く、距離的には、たぶん、ちょうどよかったのだと思う。そこには、犬山城だけではなく、明治村や日本モンキーセンターなどの観光地もあったから、何度も行くことになり、その中の一つに桃太郎神社があった。

そこだけは、ちょっと違う気配だったのは覚えている。

桃太郎神社

桃太郎のおとぎ話は知っていた。

当然だけど、完全にフィクションで、だけど、確か、その物語が生まれたのは、岡山県ではないのだろうか、といった微妙な知識があったから、どうして愛知県に桃太郎神社があるのだろうとは思っていたけれど、連れてきてくれた父親には、そんなことを聞けなかった。

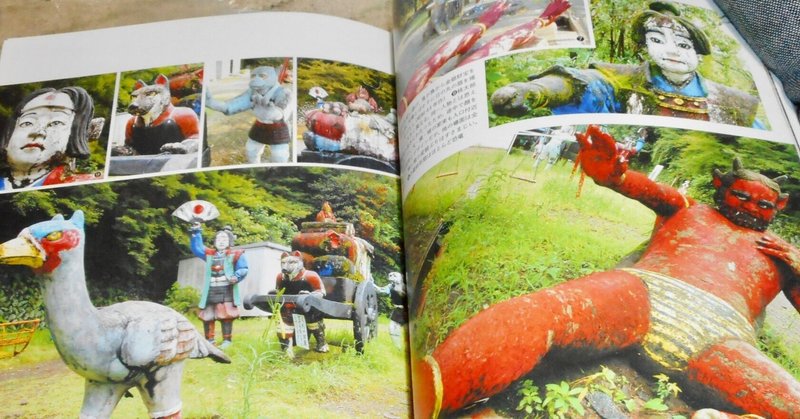

それに、そこは、桃太郎や犬や猿やキジや鬼の立体があったけれど、美しかったり、可愛かったり、動いたり、ということはなく、何か林の中で、ちょっと暗く、微妙に不気味さのようなものを感じるものだった。

それでも、そこは観光地だから、写真は撮ったと思う。

だけど、愛知県に桃太郎神社があることは、そして、そこに行って、楽しさというよりも、異質な場所という印象はあって、だけど、長い間、ほぼ忘れていたに等しかった。

浅野祥雲

それから何十年も経って、父も母も亡くなった頃、桃太郎神社を、テレビか何かで見たことがあった。

ずっと記憶にないはずだったのに、あのなんとも言えない薄暗さと、そこにあった桃太郎などの立体の不思議な存在感まで、比較的、生々しく思い出せた。

そして、それがある一人の造形家の「作品」だと知り、他の場所にも、かなりの量の作品があることも分かり、そして、コンクリートを使った独特の存在だと知って、本も借りた。

祥雲は名古屋を拠点に昭和初期から40年代にかけて無数のコンクリート像をつくった明治生まれの造形家である。五色園(愛知県日進市)、桃太郎神社(愛知県犬山市)、関ヶ原ウォーランド(岐阜県関ヶ原町)が手がけた代表的な施設。

この本の中の桃太郎神社の写真は、あれから何十年も経っているのに、記憶の中の風景が急に蘇ってきて、ちょっと薄暗く湿った感覚まで思い出すほどだった。

〝浅野祥雲三大聖地〟のひとつ。おとぎ話・桃太郎の名場面をカラフルなコンクリート像が活き活きと表現する。境内を彩る祥雲作品は30体。制作は昭和26年から44年まで段階的に進められた。

そういえば、像はたくさんあった。そして、その造形も、ちょっと怖かったが、今、写真で見ても、その感じは同じだった。

境内には祥雲以外の作品も10体以上混在している。宝物を掲げる赤鬼青鬼や餅つきをするお爺さんお婆さんなど、明らかに造形が稚拙な作品も祥雲作品と見なされ、〝浅野祥雲=ヘタ〟という誤ったイメージの原因にもなってしまっている。

さらに忘れていたこともあった。

宝物館には鬼のミイラ、鬼の珍宝、桃太郎が生まれた桃の化石(平成8年の小火で焼失してしまい写真のみ)などを展示し、ツッコミどころ満載の神社としてB級スポットマニアに愛されている。

この宝物館については、全く覚えていなかった。

実は、子供心にもインチキくささは伝わってきたものの、神社の中にあるし、親もあえて否定もしないから、もしかしたら、全部ではなくても、本当の部分はあるかもしれない、くらいは考えていたかもしれなくて、それでも、独特のうさん臭い印象だけは、思い出した。

日本ラインと呼ばれる。昭和6年には文部大臣から名勝の指定を受け、犬山市の観光の目玉ルートとして開発が進められていて、桃太郎神社もその一角を担う名所のひとつとして整備された。祥雲作品は国のお墨付きの名所に花を添えるものとして作られたのである。

日本ラインとは、木曽川のこの辺りはヨーロッパを流れるライン川に似ている、といったことが言われていたらしく、それで、命名された。そこを舟で下るという観光地にもなっていて、このライン下りの舟に乗ったことも私は、覚えていたから、この犬山は、随分と行ったことになる。

桃太郎神社は、少し薄暗くて、よくわからない造形物が並んでいた場所という記憶だったのだけど、あれは、浅野祥雲という、どこか独特な人の「作品」だったと思うと、記憶の意味合いが少し違って、ある意味では特別な場所に行った、という記憶に少し変わったような気がしている。

それもあって、少しだけだけど、〝浅野祥雲三大聖地〟の、他の場所にも行きたい気持ちにすらなっている。

(他にも、いろいろと書いています↓。よろしかったら、読んでもらえたら、うれしいです)。

#このデザインが好き #桃太郎神社 #犬山城 #コンクリート魂

#推薦図書 #浅野祥雲 #造形家 #日本ライン #観光地

#毎日投稿 #アート #思い出 #ドライブ

記事を読んでいただき、ありがとうございました。もし、面白かったり、役に立ったのであれば、サポートをお願いできたら、有り難く思います。より良い文章を書こうとする試みを、続けるための力になります。