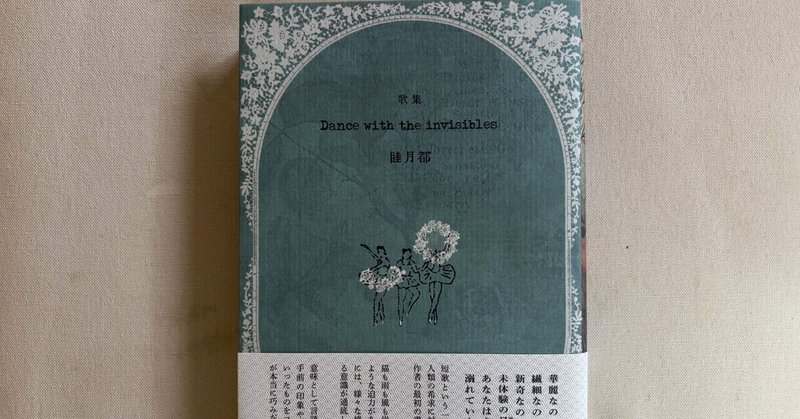

睦月都『Dance with the invisibles』(角川書店)

第一歌集。2016年から2023年の332首を収める。どこかたゆたうような、物憂い気配がただよう。描かれている事物は日本というよりはヨーロッパの国を思わせる。ワルシャワに在住していた時期の歌もあるが、その特徴は特殊性を帯びるのではなく、日本の街を詠った歌と奥底で繋がりあっている。目に映る風景が淡い色合いを帯びて、読者をどこでもない世界に誘い込む。コロナ禍の日々を見つめる目も、中世の疾病みの世を見るような視線だ。

ひとを恋うこころのうすさ 切り爪のふたつみつよつ切り(P19)

人に恋する心がほとんど無い。あるいはあっても薄い。けれども確かに自覚するほどにはあるのだ。それらは切った爪のように零れていく。あっと思っても零れるままに二つ三つ四つと床に散っていくのだ。

あかねさす銀杏並木のはつ冬の黄葉(くわうえふ)するつてきもちがよささう(P19)

主体自身が木になってしまったかのようだ。緑であった木の葉が黄色く変わってゆく。身体の中の何かの代謝が色となって表れるように。それが気持ち良い。木に、気持ち良いよ、と誘われ、身体の芯にそれに呼応する感覚を自覚しているのだ。

わたしたちの定員二名の箱舟に猫も抱き寄す 沈みゆかなむ(P27)

ノアの箱舟なら全ての生き物が乗り込んだが、主体が乗ろうとしている箱舟は定員二名。主体と相手しか乗り込めない。そこに猫も抱き寄せて一緒に乗せる。一緒に沈んでゆきましょう、と相手にともなく猫にともなくつぶやく。先行きの分からない関係に身を委ねて、海の上を漂って行くのだ。

ラナンキュラス床にしをれて昼われがすこし飲みすぎてゐる風邪薬(P44)

ラナンキュラスのように華やかな花は萎れた時の姿がだらしなく感じられる。ラナンキュラスがそのしどけない姿を床に晒している時、主体は風邪薬を飲み過ぎて少し酩酊感を感じている。そんな明るくだるい昼間。日の光が疲労感を倍増する。

もんしろ蝶 光の路地にあらはれてみるみる燃ゆるまひるなるかも(P59)

日当たりのいい路地にもんしろ蝶が飛んで来た。と見る間に、光を受けてまばゆく輝く。ちらちらと羽根を動かしながら光の中を飛ぶ。まるで燃えているかのようだ。見ている主体の心の中に、光に燃えるものがあるのかもしれない。

雨があなたの本性だつた だとしても 硝子の窓に沈む紫陽花(P77)

あなたは雨のような人。雨があなたの本性だった。人の心を濡らしながら通り過ぎて行く存在。もしそうだとしてもあなたとの関係を断つことはできないでいる。ガラス窓の向こうには雨に沈むように咲いている紫陽花が透かし見える。

手渡される紙幣もひとの不機嫌もくすんだやうな秋薔薇のいろ(P124)

手渡される紙幣、手渡される不機嫌、と取った。おそらく舞台はワルシャワ。使い古された紙幣を手渡される。寒い街の人々は感情を見せず、いつも不機嫌に見える。自分をなかなか受け入れてくれない街を見つめる主体。紙幣も不機嫌な人々も秋薔薇のくすんだ色をしているのだ。

夢のなかでの殺意は罪に問はれえず卵ふたつでつくるオムレツ(P124)

夢なのだから、どんな邪な思いを抱いても問題無い。けれども夢だからこそ、そこまで思い詰めているのかと、自分の無意識が怖くなる。目覚めた朝、少し贅沢に卵二つでオムレツを作る。人を憎んでいる自分に少し優しく、柔らかい半熟オムレツを食べさせるのだ。

会はざれば人は貝殻のやう 手に拾ふどの貝殻もどこか欠けてゐて(P170)

コロナ禍で人に会えない日々が続いた。その時、他人は皆硬い貝殻のように見えた。中味の無い、貝殻を手に拾ってみると、どれもどこかが欠けている。人と人との交わりの断たれたまま、誰もが口を閉じ、身を竦めて暮らしていた、そんな日々が思い出される。五十五七八という破調。上句の「人は」を素早く読んで、五三七五七八と取ってもいいかも知れない。

枕の下に白き寺院があるやうなひそやかさ 暮らし続ける(P216)

寺院はサクレ・クールのような西欧的寺院を思い描いた。人の祈りの空間である寺院が枕の下にあるような日々。ひそやかに人の祈りの声に耳を澄ます。それは自分自身の祈りの声でもあるのだろう。そんなひそやかさを持ちながら暮らし続ける。生活は続いていく。七七五五七という破調だが、特に四句五音に欠落感と断念を感じた。

角川書店 2023.10. 定価:本体2500円(税別)