記事一覧

デザイン会社ディレクター視点の選書について(その2)

ひとつ前の記事では、企業における「選書本棚」の用途について、デザイン会社ディレクターの視点からお伝えしました。

本日の記事では特に、対外的な広報の役割を担う選書の意義について考えてみたいと思います。昨今、ミッション・バリュー・スタイル・ビジョン等々、その企業の理念を一行に凝縮したコピーを、コーポレートサイトのファーストビューに入れているのをよく見ます。企業が社会に対して果たすべき姿勢・役割・意義な

デザイン会社ディレクター視点の選書について(その1)

今日までの記事では、言葉の表情に意識を向けること、DMN(デフォルト・モード・ネットワーク)を活用するための選書本棚、課題へ向き合う時の言語化/概念化について主にお話してきました。本を読むことを企業で活かすためにはどうすれば良いのか、という視点で考えてきましたが、選書本棚を活用するってどういうこと?とそもそも疑問に思われている方も多いはずです。

社員が興味を持っている本を持ち寄って集めたものでは

課題へ向き合う時の言語化/概念化について

ある概念や言葉そのものを知る事が、自分の思考の限界値そのものを拡げる、という捉え方があります。言葉にしてしまう事で何か別のものとなってしまい、どうしても言葉には表したくない、という考え方もあります。それは特に、表現の世界で多く見られる現象ではないかと思います。ここでは、個人の(または団体の)表現における言及は置いておき、企業内の課題に向き合う時を考えてみたいと思います。ある現象において、現象そのも

もっとみる待ってくれる存在について

1冊の本を1週間かけて読めたとして、わざと、例えば1ヶ月かけて読むということも読み方の一つです。1枚の絵を、時間を倍かけて鑑賞/観察すると、今まで観ていたものと異なる見え方が突如として現れることがあります。本も同じで、読み方を変えてみたり、「疑いすぎ!」と笑われるくらいに読み込んでみると、驚くような筋が浮かび上がってきたりするものです。

本は、読まれる対象としては受け身なのかもしれませんが、読む

本と組織、本と個人をむすびつける

chocolat B&Dがお届けする

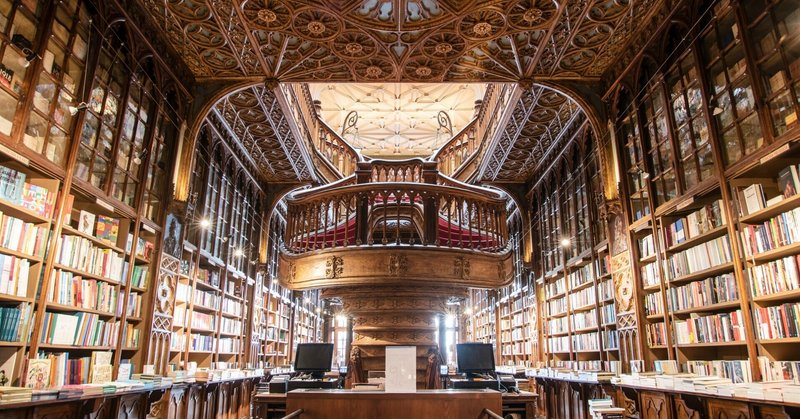

選書の対象は大きく二つに分かれます。

一つは、「組織」に対する選書、

二つは、「個人」に対する選書です。

「組織」における選書とは、

企業ブランディングの役割に近いものがあります。

その企業が大切にしている思考や情熱、

または企業がこれから向かう姿勢を

本を通じて表現することによって

ステークホルダーに対しての意思表示も担います。

「個人」における選書と