文章は「つかみ」で9割決まる/杉山直隆(2023/05/26)【読書ノート】

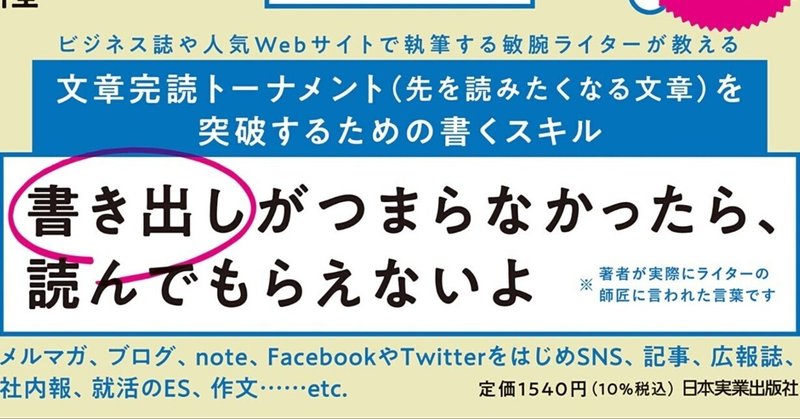

◎結局、文章は「書き出し」がつまらなかったら、その先を読まれない

「書き出しがつまらなかったら、読んでもらえないよ」

これは、ライターである著者が師匠に実際に言われた言葉です。文章の書き出しは「文章完読トーナメント」の1回戦のようなものとも言え、ここを突破しないと、その先を読んでもらえない、というわけです。

その文章の「書き出し」部分を、本書では「つかみ」と呼び、冒頭の1行目から10行目ぐらい、文章量で言えば最初から200字、300字くらいに相当します。「つかみ」が大切なのは、ライターに限りません。たとえば、次のような人も「つかみ」が重要になってくるでしょう。

・趣味や仕事でブログやnoteを書いている人

・SNSで長めの文章を発信することがある人

・プレスリリースやメールマガジンなど、人の目を引く文章を書く人

・社内報などの文章を書く人

・生徒は保護者への文章を書く教員

・就職活動で採用担当者の心に残るエントリーシートや小論文を書く必要がある人

そこで、この本では『東洋経済オンライン』や『NewsPicks』をはじめビジネス誌や人気Webサイトで執筆する敏腕ライターが、「文章のつかみ」について、いかに読み手の興味関心を惹き、どうすればその先を読みたくなるか、いわば「文章完読トーナメント」を突破するための書くスキルを教えます。

◎「つかみ」を制する者は文章も制す

この本では、「つかめるつかみ」のお手本として、数多くのベストセラーや名作のエッセイ、ノンフィクション、小説をはじめさまざまなジャンルの書き出しを紹介しています。

また、次のような、その先を読みたくなる「つかめるつかみ」14のテクニックも、読者のみなさんが実際に書くことができるよう、わかりやすく解説します。

・セリフからはじめる

・「問い」にする

・数字を入れる

・データを加える

・常識や先入観を否定する

・「抽象的な言葉」で匂わす

・「なじみのない言葉」を使う

・「例」を羅列する

・繰り返す

・オノマトペを使う

・ナレーションを入れる

・イベント仕立てにする

・「サスペンス」風にしてみる

・「書簡体小説」風に書いてみる

メルマガ、ブログ、note、Facebook、TwitterをはじめSNS、記事、広報誌、社内報、就活のES、作文……etc.

つかみを制する者は文章も制す。「人に読ませる文章」を書く機会がある人は必読の1冊です。

なぜ、「つかみ」が必須か

読者の時間は貴重である

「つかみ」とは、文章の始まり、具体的には最初の1〜10行、200〜300字を指す。

25年のライター経験を持つ著者は、現代の読者は冒頭が魅力的でなければ読む気にならないとの結論に至った。実際、外山滋比古氏や古賀史健氏などの著名なベストセラー作家たちも、この「つかみ」の大切さを強調している。

では、なぜこの「書き出し」がそんなに重要なのか。答えは、読者が「多忙である」こと。インターネットの広がりとともに情報の種類は増え続け、読者は文章以外にも多くの選択肢を持っている。この中で、読者の注意を引きつけるためには、最初の「つかみ」で読む意欲を引き出さなければならない。

著者も「つかみ」の大切さを理解するまでには時間がかかったが、この本でその経験とノウハウを共有し、「書き出し」のコツを伝授している。

「つかみ」が人生を左右する

「つかみ」の価値は、記事だけでなく、ビジネスや人生全体にも影響する。例えば、新卒採用のエントリーシート。数多くのエントリーシートを読む面接官の目を引きつけるためには、強烈な「つかみ」が不可欠だ。

冗長な文章よりも、キャッチーな書き出しを持つ文書の方が、目立つ可能性が高い。「つかみ」の力で、自身のキャリアの方向も変わるかもしれない。

「つかみ」をマスターする者は、文章もマスターする

「つかみ」は読者だけでなく、書き手にも多大な影響を及ぼす。著者は、適切な「つかみ」を考慮に入れるようになってから、文章全体がより評価されるようになったと述べている。それは、優れた「つかみ」を作成することが、効果的な伝達の要点を深く考えることを意味するからだ。

「つかみ」を効果的にするためには、3つの要点「読み手」「メッセージ」「構成」を常に心に留める必要がある。明確なメッセージを持ち、それをどのような構成で伝えるかをしっかり考えることが、「つかみ」を強化し、全体の文章をより理解しやすくする。

「つかみ」が決定するのは、読者が読むかどうかだけでなく、自分の考えをどれだけうまく相手に伝えられるかも、その「つかみ」に依存している。

つかめるつかみ vs つかめないつかみ

つかみに対する3つの期待

著者によると、効果的な「つかみ」は2つの特性を備えている。1つ目は「冒頭の数行で読者に興味や期待を持たせ、続きを読みたくさせる」特性。2つ目は「文章全体を通じて『この内容は期待通りだった』と感じさせる」特性。

読者の「期待」は主に以下の3つ。

解決の期待: 例えば、「もっとうまく営業トークをこなしたい」や「もっと稼ぎたい」といった具体的から抽象的な願望。これに応えるつかみがあれば、読者は引き込まれる。

知的好奇心の期待: これは生活の役に立つかどうか関わりなく、人々が自然に感じる興味。謎や未解明のことをつかみで紹介すれば、読者はさらに詳しく知りたくなる。

感情の期待: 人によって異なる心の需要。例えば、落ち込んでいる人は楽しくて笑える内容を求め、退屈している人は夢を見せる内容を望む。このような期待に答えるつかみは、読者の関心を引きやすい。

つかめないつかみの落とし穴

「つかめないつかみ」とは、1つ目に「冒頭を読んでも興味を引かれない」、2つ目に「最後まで読んでも満足感がない」という特性を持つもの。著者は、さまざまな記事やブログで目にする典型的な「つかめないつかみ」を5つの症候群として挙げている。

無難すぎるつかみ症候群: 読者が共感はするものの、新鮮味がない書き出し。

ありきたりのつかみ症候群: よく目にする時事や季節の事象をつかみとして使い、サプライズが少ない。

読者の関心とズレた内容症候群: 読者が本当に知りたいこととは異なるアプローチをとること。

冗長なつかみ症候群: 必要以上の言葉で、冗長につかみを書くこと。

つかみと本題のミスマッチ症候群: 読者の興味を引いておきながら、そのトピックについて詳しく語らないこと。

最良のネタはつかみに

効果的なつかみを書く秘訣は、「最も魅力的なネタを冒頭で紹介する」こと。もちろん全ての文章でこの方法が適用できるわけではないが、どんなに興味深いネタがあっても、最初の部分で読者の関心を引けなければ、その後の内容は読まれない可能性が高い。

最良のネタとは何か?

「最もおいしいネタ」の中で特に強調すべき3つを以下に挙げる。

メインのポイント: 記事やストーリーの中心となる要点や情報。

印象的なシーン: 物語や文章の中で特に記憶に残る場面や瞬間。

感情の表現: 喜び、悲しみ、興奮などの感情を文章に盛り込むことで、読者の共感を引き出す。

5つのステップで「つかみ」をマスター

文章の「目標」を明確にする

文章作成時に参考にする「つかみ」をマスターするための5つのステップを提案する。

ステップ1: 目標の明確化。

「どのテーマで書くのか」

「どんな読者をターゲットにするか」

「読者に何を伝えたいのか」という3つのポイントを明確にし、文章の方向性をしっかり固める。

ステップ2:目標が明確になれば、次は内容の要素を考える。

取り入れたいポイントを箇条書きで列挙し、それらをカテゴリーごとに整理する。テーマやメッセージがさらに鮮明になることでしょう。もしメッセージに変更があれば、ステップ1に戻って再調整。具体的なイメージができたら、次のステップへと進む。

ステップ3: プロットの作成。

プロットとは、文章をスタートする前の基本的な構成のこと。この流れを視覚的に示すと理解しやすい。

プロットは文章作成の指南役。このプロットに従いながら書くと、文章の構成が乱れたり、メインのテーマと「つかみ」が合致しないという問題を避けることができる。例として、「時系列」や「現在・過去・未来」といった基本的な形からプロットを考えてみるとよい。初期の「プロット」をもとに、他の要素も思考しやすくなる。

ステップ4: プロットに基づいて文章化/文章を練り、微調整を施す

先ずは、あまり「つかみ」に固執せず、全文の大枠を書き上げることを重視。その後、詳細を検討すると、全体のイメージが掴みやすくなる。このプロセス中で、新しい「つかみ」が思い浮かぶことも。

ステップ5: 推敲の過程。

一度文章を完成させたら、推敲は欠かせない。特に、不要な部分のカットや、複雑な言葉をシンプルにする点に集中。これにより、引き込み力のある「つかみ」に仕上げることが可能となる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?