「名物・丈木」(三)

前回はこちら。今回は作者の極めの変遷について。三回ほど変わります。

無銘刀の極めは今も昔も非常に難しいのですね。

——前田家の名物「丈木」の刀は前回記したごとく初代利家二代利長の頃、つまりはじめの頃は三池典太の作とされていた。このように藩祖愛用の頃に極められた筈の刀銘が時代を経て変転してゆく。奇妙である。

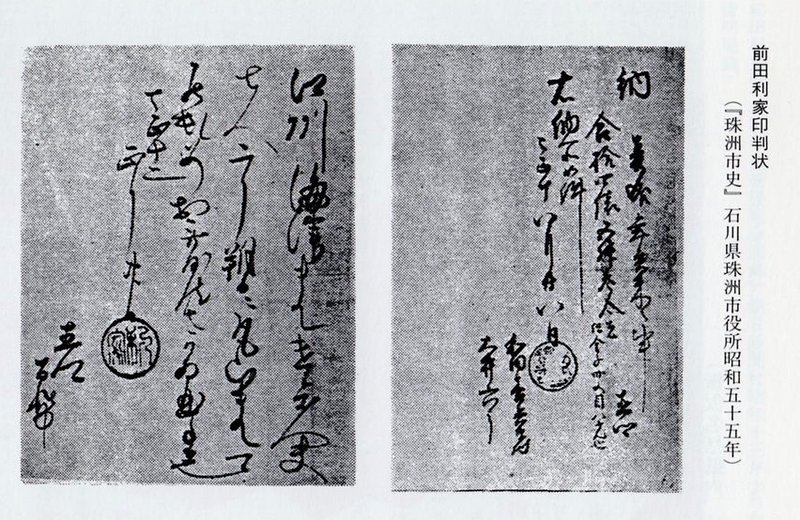

利家が死んで間もなく丈木刀は備前盛景と極められた。これを極めたのは加賀本阿弥の祖光山とみられるが、光室や光温でもあった可能性がある。ただ光山が「・・・備前盛景くらいに相見へ申候・・・」といったことが前田家の『武器目録』の中にある。また前田家の重臣村井重頼の覚書にも「大納言(利家)様御秘蔵の御腰物共」という一項があり、そのはじめの方に

「丁木(ママ)もりかけ(盛景)」

とある。

丈木刀は典太光世から長船の盛景に極め変えされた。この盛景という極めは前述のように本阿弥家の錚々が係っていたと思われ、研ぎや拭いの手入れに際しては、本阿弥(光山)の脇に常に重臣の村井勘十郎(重頼)と神谷左近両士が立ち会ったほどであったにもかかわらず、完全な定着をみなかった。幕末になって丈木の極めは再び変えられるのである。

文化十二年、時の藩主斉廣(なりなが)は丈木の研ぎを当時亀三郎と称していた本阿弥嫡家の光鑑に命じた。この時、若気の至りとでもいうのか、若年の亀三郎は意気込んで丈木刀を「美濃金行」と変改したのである。

鑑刀経験の乏しい不勉強の亀三郎には、全くの白紙の頭で対した丈木刀が単純に美濃物にみえたらしい。軽率な誤鑑もいいところといいたいが、厄介なのは、この極めが加賀前田家の表納戸記録に登載、公に定着してしまったのである。

以上のごとく、丈木刀の作者名は二転三転して金行におちついたかのようであるが、結果は随分よろしくない落ち着き先となった。

以下、丈木とそれぞれの極めについて多小の検討を加えておきたい。

まず、典太光世である。

その初代は平安期にさかのぼる伝説上の刀匠である。系統は室町期に及ぶが、丈木とその作風の相似している点は棟が丸く身幅が広いという程度といってよい。

次に金行。金重の子と伝えられるが有銘確実なものはない。父とされる金重の作一振のみを除いて父子共他にその存在を証明する品が現在のところない。金重在銘ただ一振の作域からみる限り、大肌目立ち、地沸つき白気ごころ、刃文沸出来の小乱れ、小互の目入りといったところで、金行の基本的な出来もおよそこのようなものであったかと想像される。しかし、決め手となる在銘遺品のない金行を作者にもってくるのは、わざと特別のみたてをしたかのごとくにみせかけた一種苦渋の鑑定で納得しがたい。何故亀三郎の光鑑がこのように極めたのか不思議である。以上の点から考えて丈木刀の作者として最も有力な候補としてあがってくるのが、光山の鑑した盛景という極めである。

盛景及びその一派はその初祖国盛の住地山城國猪熊大宮(備前長船近辺の地名との異説もある)から採って個名の上に「大宮」の称を冠する。しかし最近の研究では盛景はむしろ近景の系統に属するのではないかといわれている。盛景自身は南北朝期の刀工で作風は概して身幅広く重ねが薄い。鍛えは板目に杢まじり流れ肌や大肌が交り、地沸がつく。刃文は小湾れに小乱れや互の目まじり、わずかながら丁子も交える。帽子は乱れこみ先尖り気味又は掃きかける。

これは丈木刀の作風にたしかに通じるもので、現今では前田家の刀名記録は兎も角として丈木は盛景とみるべきだとされている。

以上、大摺上無銘刀の個名の変転の典型を丈木刀にみた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?