【いざ鎌倉(39)】天才・後鳥羽上皇、理想の美しき世界 その挫折

前回までの振り返り。

後鳥羽院と幕府の将軍下向を巡る駆け引きは、双方の妥協により九条家の若君・三寅を下向させる「摂家将軍」で決着しました。

信頼していた実朝を失い、さらには交渉の中で幕府が軍事力で圧力を加える姿勢を見せたことで後鳥羽院の鎌倉への不信感は高まります。

今回は「天才・後鳥羽院シリーズ」の最終章です。

源頼茂の討伐

次期将軍・三寅が鎌倉に向かっているその時、京で変事が起こります。

承久元(1219)年7月13日、摂津源氏の総領・源頼茂が在京御家人たちによって誅殺されました。頼茂は、三寅下向を不満に思い、将軍となるべく謀叛を企てたといいます。

摂津源氏は、藤原道長の摂関全盛時代に活躍した武士、源頼光を祖とします。頼光は酒呑童子討伐の説話でも知られる皇室と摂関家を守護した名高い勇者です。摂津源氏は、頼光以来、大内裏(皇居)を守護する大内守護に任じられてきた武家源氏の名門でした。

また、以仁王とともに平家打倒の兵を挙げた「源三位」源頼政は頼茂の祖父にあたります。

頼茂自身は実朝によって政所別当に任じられ、在京を基本としつつも、幕府首脳の一人に数えられる御家人でもありました。

大内裏炎上

その日、在京御家人たちは後鳥羽院に源頼茂の謀叛を訴えました。頼茂は、出頭を命じられたものの、これに応じず、後鳥羽院は在京御家人たちに追討の院宣を発しました。

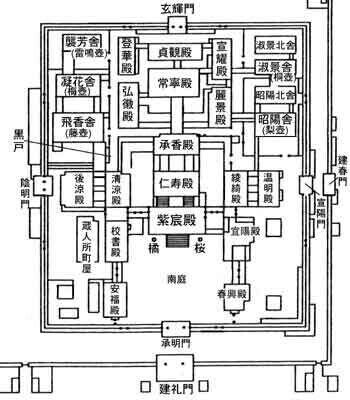

源頼茂は、大内裏の昭陽舎(梨壺)に詰めて大内守護の務めを果たしていましたが、追討軍の接近を知ると、諸門を閉じ、承明門だけを開いて迎え撃ちました。

しかし、精強な追討軍を防ぎきれず、仁寿殿に籠って火を放ち、自害しました。

炎は宜陽殿や校書殿に燃え移り、殿舎だけでなく、所蔵されていた宝物、大嘗祭や即位礼に用いる装束まで燃え尽くしました。

源頼茂追討は、史上初めて武士の争いが大内裏へと持ち込まれ、殿舎を焼くという事件を引き起こしました。

また頼茂の死により、源頼光以来の大内守護の役職も廃止されました。

皇室の権威と儀礼の復古を重んじてきた後鳥羽院にとっては痛恨の出来事だったでしょう。

8月16日、病に倒れた後鳥羽院は約1か月、床に伏すことになります。

忠臣実朝の死、幕府との将軍下向を巡る駆け引き、北条時房率いる軍勢の上洛、大内裏の炎上……

約7か月間の変事の数々により、後鳥羽院の疲労とストレスは限界に達しました。

源頼茂討伐が鎌倉からの命令ではなく、院宣によって行われていることから、後鳥羽院が主導した討伐であったとの見解もあります。この場合の頼茂討伐の理由は、討幕の計画が頼茂に漏れた、頼茂が討幕計画への誘いを断ったなどが想定されます。

しかし、大内裏が戦場となる頼茂討伐を後鳥羽院が主導するか?という疑問はありますね。

三寅下向を主導した西園寺家が頼茂排除のために在京御家人を焚きつけた、という見解もあるようで、まだこちらの方がありそうな話に感じます。

頼茂討伐は確かに謎が多いのですが、私は、蹶起した在京御家人の求めに後鳥羽院は仕方なく応じた、大内裏が炎上するとは思いもしなかった、と考えたいと思います。

後々、「後鳥羽院の実戦への想像力の欠如」は更なる大きな災厄を導くことになるわけですが……

大内裏再建に向けて

平安後期以降、天皇の住居たる大内裏は重要性を低下させていました。

度重なる内裏の火災で天皇が里内裏(仮皇居)に移ることが多かったこと、源平の争乱で朝廷が財政難となり焼亡した内裏の再建が進まなかったこと、院政が常態化したことで政治の中心が院御所に移ったこと、これらが理由として挙げられます。

歴代の上皇たちは大内裏再建に強い思い入れはなかったようですが、後鳥羽院は違います。

皇室祭祀と朝廷儀礼の復活に熱心に取り組み、その研究成果を『世俗浅深秘抄』という書物にまでまとめた後鳥羽院が、その祭祀と儀式の中心地である大内裏を軽視するわけがありません。

ピンチはチャンス。

後鳥羽院は、源頼茂討伐による炎上をきっかけに、それ以前より朽ち始めていた大内裏の大規模な再建に乗り出します。

特に安元3(1177)年に火災で焼失し、その後、放置されたままの大極殿は天皇が儀式を執り行う朝廷の正殿であり、絶対に再建を果たしたかったことでしょう。

さらにこの大事業を成せば、実朝死後の反抗的な幕府に自身の絶大な権威を形として見せつけることも可能です。

大内裏再建は、『新古今和歌集』の編纂、祭祀・儀礼の復活に続く、後鳥羽院による皇室・朝廷の権威向上の最終段階と位置付けられます。

10月10日、後鳥羽院は最勝四天王院に御幸し、名所和歌会を開催すると、16日には母・七条院殖子を伴って熊野詣の旅路につきました。

夏に1か月近く病に伏した後鳥羽院でしたが、秋には全快し、元の活動的な生活へと戻っていました。

大内裏再建の苦闘

8月から資金集めとそのために必要な人事を行い、下準備を進めていた後鳥羽院は、10月になって大内裏再建について正式に院宣を下します。

大内裏再建がこの時から国家事業として本格的に動き始めます。

年内は陰陽寮に吉凶を占わせることに時間を要し、藤原公頼を行事参議とする造内裏行事所が設置されたのは年が明けた承久2(1210)年の1月23日のことでした。

しかし、大内裏再建は順調には進みませんでした。

大内裏再建は国家的大事業です。莫大な費用と多数の労働者が必要となり、朝廷は造内裏役という臨時の租税・課役を求める大増税を諸国に課すことになりました。

これが全国の反発と抵抗を招きました。

各地から負担が大きすぎて協力できない旨の訴えが出され、比較的財政にゆとりがある有力寺社も皇族・貴族らとのコネで免除特権を獲得し、臨時増税に応じませんでした。

そして、鎌倉幕府も非協力的でした。建暦2(1212)年の閑院内裏造営には積極的に協力した幕府でしたが、当時は後鳥羽院に忠誠を誓う源実朝が将軍でした。実朝亡き幕府には、後鳥羽院の事業に積極的に協力する意志がありませんでした。

藤原定家への勅勘

藤原定家

大内裏再建が順調に進まないことは、後鳥羽院にとって大きなストレスとなったことでしょう。

それを示すかのような出来事が、藤原定家を勅勘により活動停止に追い込んだことです。

問題となったのは、順徳天皇が主催した歌会で定家が詠んだ下記の和歌です。

道のべの 野原の柳 したもえぬ あはれ嘆の 煙くらべに

(野原の柳の下で草が芽吹き、私の嘆きの煙と競い合うかのようだ)

自分の出世の遅さを嘆く気持ちを込めた和歌であり、定家に限らずこうした和歌を貴族が詠むことは決して珍しいことではありませんでした。

しかし、これが後鳥羽院の目に留まり、問題となります。

この和歌を後鳥羽院が不快に感じた理由は、主に下記の2点といわれます。

1つは7年前、後鳥羽院の院御所の柳が枯れてしまった際に、定家の屋敷の柳を強制的に移植させた過去があったこと。後鳥羽院は、定家が過去の私的な恨みを和歌にしたと解釈し、「そんな和歌を天皇主催の歌会で詠むなんてけしからん」というわけですね。

もう一つは、定家の和歌が、菅原道真が自身の境遇を嘆いて詠んだ和歌を本歌取りしたものであったというもの。

道真の和歌は下記の通り。

道のべの 朽ち木の柳 春来れば あはれ昔と しのばれぞする

(路傍の枯れた柳は、春が来ると、ああ昔は美しかったのにと思いだされることだ)

菅原道真の左遷人事は、失政として朝廷ではタブーであり、そこに敢えて触れたことで後鳥羽院は「院と天皇の恩を受けていながら今の待遇に不満があるのか?」と解釈したということですね。

これまでも定家は『新古今和歌集』完成の竟宴をボイコットするなど、後鳥羽院に対し、斜に構えた姿勢を見せることがありました。これまでは、そうした定家の一見、無礼な振る舞いも、後鳥羽院は同じ世界観を共有する和歌の世界の同士として見過ごしてきました。この時、厳しい処分となったのは、大内裏再建に苦しむ苛立ちが後鳥羽院から余裕を奪い、定家を直撃したと言えるでしょう。

定家は官職こそ留め置かれましたが、歌会への参加は認められず、歌人としての公的活動を禁じられました。

ただ、当時の貴族社会では定家に同情的な意見も多かったようです。

この頃、父以上に和歌に感心を持つようになっていた順徳天皇は定家に同情的な心情を漏らし、土御門上皇も私的にひっそりと定家に和歌を求めました。

土御門上皇

再建事業、終了

年末となり、12月18日、藤原公頼は行事参議を退任し、大内裏再建事業は終了しました。

しかし、順徳天皇が大内裏に還幸することはありませんでした。

再建の担当者に褒賞は与えられませんでした。

そして、天皇が儀式を執り行う大極殿は影も形もありませんでした。

無事に終わったように取り繕われた大内裏再建事業ですが、大増税による民衆への負担だけを残し、事実上の失敗に終わりました。

これまで圧倒的なリーダーシップとカリスマで政治を主導してきた後鳥羽院にとって、初めての大きな挫折といえます。

プライドも大きく傷ついたはずです。

後鳥羽院は考えたでしょう。

大内裏再建は誰のせいで失敗したのか?

——幕府は協力しなかった。許せない。

そもそも大内裏が炎上したのは誰のせいだったか?

——将軍の地位を巡って大内裏を戦場とした幕府。許せない。

大内裏再建に非協力的だったのは幕府だけでありません。貴族も大寺社も積極的ではありませんでした。

大内裏炎上は確かに幕府の御家人同士の戦闘によるものですが、後鳥羽院は院宣によりこの軍事行動を公認しています。

全ての原因を幕府だけに求めるのは無理があります。

しかし、定家への処分でわかるとおり、この年の後鳥羽院は、大内裏再建が進まぬ苛立ちと挫折感、前年からのストレスと疲労の蓄積などにより冷静な判断が難しい状況にあったように見えます。

前年からの幕府への不信感は激しい怒りと転化し、遂にこの年の大内裏再建の失敗によって我慢の限界を超えたのではないでしょうか。

幕府への憎悪と挫折からの名誉挽回の必要性は、後鳥羽院を新たな計画へと突き動かします。

幕府を牛耳る執権・北条義時を排除する。

そして、幕府を再び自身に忠実な組織へと再編する。

後鳥羽院が思い描く理想の世界実現のための、そして最後となる挑戦は、こうして幕を開けるのでした。

次回予告

幕府との対決を決断した後鳥羽院。

その戦いは調伏祈祷によって始まる。

一方、順徳天皇は4歳の皇太子・懐成親王への譲位を決断する。

父の計画に自由な立場で加わるために。

それは偉大な父を支えるための当然の選択だった。

次回、「順徳天皇、譲位」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?