「女性であること」に28年間抱いていた被害者意識と、わたしたちが「わたし」として幸せになるために必要なこと - アダルトチルドレンの幸福論

私は「女性性」に対する嫌悪が強い。女に生まれていなかったら、と思ったことが何百回もある。昔よりは随分受け入れられるようになったけれど、女であるということを、本当は今もまだ歓迎しきれていないんだと思う。最近、そんなことに不意に気づかされることがあったので、自分のためにこの記事は書く。自分のことを観察して理解するために。結局7000字を超える長文になってしまったので、読んでくれる人はそのつもりで読んでください。笑

「女の子」であるという呪い

いろんなものに縛られている。そう感じることが本当に多い。「女である」ということが、もはや何に縛られているのかもわからないくらい何重にも何重にも重なって、「わたし」という存在を覆い尽くしてしまうことがある。10代の頃から、もっと小さい頃から。

女であるというだけのことで何回も失望してきた。「女の子なんだから」と言われてできないことがたくさんあった。「女の子なんだから」と言われて叱られることがたくさんあった。「女の子なんだから」と言われて、感じたことをそのまま表現することを許されないことがたくさんあった。男の子が羨ましかった。男の子はすごく自由に見えた。男の子になりたかった。

女の子は髪が長くないといけない、女の子はおしとやかにしていないといけない、女の子はやさしくないといけない、女の子は上品な言葉を使わなくてはいけない、女の子は人の世話をちゃんとしなくてはいけない、女の子はお手伝いをちゃんとしないといけない、女の子は、女の子は。今思えばそんなことを小さい頃になんども言われていた。母が抱く「女の子」の理想と条件は、母自身が親に言われていたことなのかもしれないし、世間が彼女に抱かせたものなのかもしれない。発生源がどこかなんてわからないけれど、幼稚園の頃のわたしは、とにかく一生懸命「女の子」になろうとしていた。可愛いキャラクターものを好きになった。ピンクのものを喜んだ。お花やふわふわの動物を可愛いと言った。ぬいぐるみを抱きしめて無邪気に笑った。いわゆる「ぶりっこ」をしていたのかもしれない。兄はそれが鼻についたのか、わたしを呼び出して「調子にのんなよ」と睨みつけた。だけど、わたしは何を怒られているのかわからなかった。それくらい当然のように、わたしは「女の子」をやっていたし、「女の子」として愛想を振りまくことを覚えていた。抵抗感があったかどうかもわからない。多分、その頃はそういう生き物だったから違和感もなかった。

「女の子」を捨てた思春期

いつからか押し付けられる理想の女の子をやるのが嫌になってきて(というか、その「女の子」だと学校などのコミュニティでは嫌われるということをうっすらと学んでいったのかもしれない)、押し付けられていた反動もあってか、わたしはそういう「女の子」を捨てたいと思うようになった。母に黙って、伸ばし続けていた髪を切ったのが最初の転換だったかもしれない。

中学高校になると、どちらかというと「格好良い」という評価を受けるポジションの女子になった。クールでサバサバしていて、高い声で騒ぐことは絶対にしない。普通の女の子が怖がる時に同じように怖がったり、同じように悪口を言ったり、同じように喜んだりはしないように振舞っていた。今思えば抑圧に対する反動だったのかもしれないけれど、今となってはもう何が「自分のもの」だったのかはわからない。だけど、本当はわたしだって虫は怖かった。内臓が迫り上がるような感覚を抱きながら、「きゃー!」の声を飲み込んで殺していた。虫を退治して「なんだよこんなの怖がって」とにやつきながらドヤっている男子とか、「女子」であることを踏まえて「も〜何よぉ!」とやっている女子をみるのも嫌いだった。それが可愛いのだということは重々理解していたけれど、理解させられていたからこそ、そうは絶対に振る舞いたくなかった。

大学生の頃にはパートナーもできて、高校の頃よりは良いバランスで女性性を扱えるようになったと思えていた。「女の子でいるために」髪を伸ばすのではなく、はじめて「自分が伸ばしたいから」髪を伸ばしたりもしてみた。自ら身を投じる女の子は楽しかった。

だけど、やっぱり自分の中で「いわゆる女の子」に倣いたくないという気持ちは大きかった。髪を伸ばしたり、多少柔らかく笑うようになったり、ハイヒールを履くようになったり、メイクをしたりしながらも、やっぱりどこかで「迎合しすぎていないか」という違和感や緊張感があった。結局、「女の子をやっている」感覚は同じだったのかもしれない。それが強制されているか、自らやっているかの違いなだけ。さらに言えば、当時は自覚していなかったけれど、初めてできたパートナーのニーズに応えなくてはならないと考えている部分もあった。セミロングが好きだとか、こういう服装が好きだとかそういうことを、向こうはそんな意図じゃなく言っているのに、どこかで「あわせないと」と思ってしまう。当時は望んでやっていると思っていたけれど、後になって結局、「あぁそうだったんだな」とこのことに気づいた。

だけどそんな風に、それまでに比べればちょうど良いバランスを探り探りとりはじめると、「女」として見られる機会が圧倒的に増える。友人として尊敬し対等に接したかった人に女を求められたこともあれば、内面や資質を認めてもらえたと思った相手が女としてしか見ていなかったというような経験を何度もした。今も公共電波にのるような大きな仕事をしている既婚男性に、芸術や思考の談義をしたあとにホテルに誘われたこともある。前に見にいったことのあるその方の舞台がとても素敵で、純粋にその感想を話したり、お互いの解釈を伝えあったりしていたはずだった。「いい感性だね」とか「面白いね」と言ってくれていた言葉が全部撒き餌だったみたいに思えて、この時ばかりは悔しくて死んでしまおうかと思うくらいに絶望した。純粋に言葉を交わしていると思って熱心に喋っていた自分が恥ずかしくなった。言葉が通じ合っていると勘違いした自分が腹立たしかった。

「被害者」になるくらいなら「選択」しようと思った

結局わたしは、「女」から逃れられない。

自分の興味関心のある分野、純粋に好きであるという気持ちを向けていたものからの純粋な評価を受けられないという経験が重なって、女であれば結局利用されるだけなのかと虚しくなった。そんなに求められるなら、いっそ開き直って利用したほうがいいのかとも思うようになった。抵抗を続ける方が馬鹿なのかもしれない。「被害者」になるくらいなら、せめて自分で選んでそれを「選択した」と思いたかった。

わたしは、水商売(って今は言わないのかな?言う?)や風俗の世界に足を踏み入れた。だけどつま先を浸して足首くらいまで浸かった時に、「あ、これは戻れなくなる」と思って躊躇した。だけどそれは「首まで浸かれてしまうこと」への驚きや躊躇だったから、その時はそのこと自体が救いになった。まだ戦える場所がある。まだわたしが存在できる場所がある。その感覚を覚えておいて、わたしの中の希望としてこの場所はまだとっておこう、と思った。浸かってしまえば、きっと希望はまた現実になっていくのだから。

その時のわたしは、ずっと寄り添ってくれていたパートナーの手を自ら離してひとりぼっちだった。進路も決まっていなかった。家族の半分は入院していた。拠り所は彼しかいなかった。それでも、別れないとダメだと思った。彼の意図の有無は別にしろ、当時のわたしは結局彼から求められる「女の子」をやっていたのだ。だんだんそれに違和感が出始めていた。一生、そんな「女」でいるのは辛すぎた。彼に別れを告げて、わたしはまた髪を切った。今度こそ、自分が伸ばしたいように髪を伸ばそうと願いながら。

戦える場所を見つけて楽になったあと、見えてきた難しさ。

その後社会人になって、わたしは自分の中の女性性を意識しないように生きるようにしていた。属したコミュニティが能力の高いのびやかな女性中心の環境だったこともあって、すごく楽だった。仕事上男性と同じ土壌で戦う女性たちの中で、誰もが「女」ではなく「能力」や「志」で立っていたし、立とうとしていた。それが心地よかった。業務で関わった先でもやっぱりこれまでのような「女」としてのセクハラ被害とかはあったけれど、怒りや恐怖や強い不快感はあれど、精神状態はそんなに崩れなかった。わたしはそこで戦っていたから。搾取される「被害者」じゃなかったから。

気楽な状態、安心できる状態、自分にとって居心地の良い状態。アダルトチルドレンとしてのアイデンティティの再構築や再発掘のために、女性性は一旦置いておいて、3年くらいは無心で駆け抜けた。

20代も後半になった辺りで、久しぶりに恋愛をしてみようとふと思った。前のパートナーの時に陥ってしまった状態から、人間性が安定して少しは自分も変われたのではないかという期待があった。バランスの良い、健全な関係構築を試したいという気持ちがあったんだと思う。

その頃ちょうどマッチングアプリで出会った人に交際を申し込まれて、正直に「リハビリになるけど、それでもよければ」と伝えて付き合った。年下の彼は「好きだって思ってもらえるように頑張るからいいよ」と言っていた。いい子だった。気楽に出会えた分、変に力まずに付き合えてわたしもちょうどよかった。それなりにデートもしたし、楽しい時間も過ごしたし、特に問題もなく半年くらい過ごした。

結果、わたしはわたしのバランスを崩さない関係性を築くことには成功していたと思う。ただ、わたしのバランスを保ちすぎて、相手への興味や気持ちが持続しなかった。

「あれ?」という感じだった。好きだなと思えていた相手のことを、こんなにもあっさり忘れてしまえるだなんて。前のパートナーの時は別れた後に何日も泣いたのに、その時は戸惑いの方が大きかったくらいですぐに何も考えなくなった。

「女性」としての関係構築の難しさを改めて感じた。それから、「自分」としてのあり方の女性の状態でパートナーシップを築くということは次の課題かもしれないと思った。マッチングアプリで色々な人に会って、恋愛未満のようなことをして、「自分の女性性」のバランスを探るようになった。

短期的には問題ないとしても、長期的関係構築にならない。それがやっぱり課題だなと思った。長期的な、深い関係になればなるほど、やっぱり相手の発言や相手の求める「女の子」を気にしてしまいそうになる。そこの境界線を引きながらも相手を受け入れるという難しさ。恋愛って大変だなぁと思ったけれど、探っていくのは楽しかった。自らの女性性と心地よさを犠牲にせず、共存できる関係というものが本当に築けるのなら、それはきっととても幸せなことだろう。わたしの人生には重要な、クリアすべき課題だと思った。もしも本当にそんな関係が築けるのなら。きっと、その時にようやく解放されるものがわたしにはあるのだ。

「男」は本当に自由だろうか?

今、お付き合いをしてみている人は、「男」側の恋愛について時間と労力を費やして考察し、トライアンドエラーを繰り返し模索してきた人だ。

男性に傷つけられてきた女性がいるように、女性に傷つけられてきた男性もいる。男女ともに、そこには悪意がある場合もあれば、多分ない場合もある。単なる決定や選択だったことが、相手にとっては深い傷になってしまうということもあるだろうから。

わたしはこれまで、自分の「女性であるということへの被害者意識」についてきちんと考えたことがなかった。ただ、彼との話で「男女」のことになると大抵ハレーションを起こしてしまう。基本的にはお互いに歩み寄りながら理解ができるのだけれど、男女の被害者性の話にだけは、お互いに過敏な反応が生じやすい。

彼もまた傷ついた経験のある人で、その傷の種類はわたしとは全く異なるけれど、確かにまだジュクジュクと、薄っすら嫌な痛みを与えているのではないかと見ていて思う。自ら克服するために行動してある程度癒されていたとしても、カサブタくらいはあるんじゃないか。でも、わたしはどうしても心のどこかで「でも男じゃん」と思ってしまっている部分があった。だって彼は、わたしがなりたくて仕方がなかった「男」なのだ。「女の子なんだから」と何かを制限されて強制されることのない、振る舞いも性格も愛想も好きに振る舞える、勝手に被害者にされない、時に女性に「女」を強要できる立場の「男」。自由な中で生じた傷なら、自分で納得もいくじゃないかと、そんな風に思ってしまう部分が多分、確かにあった。

相手の痛みに寄り添いきれていないというのは自分が一番よくわかっていて、それが心地悪く、「どうしてだろう?」と考えた。頭では理解しようとしても心の方でブレーキがかかって落ちてこない。数日考えて、ようやく今これを書いている。書きながら見えてきたのが、自分でも思いもしなかった被害者意識への執着だった。

高校時代に「FtXが一番しっくりくるな」と感じていたこともあり、ジェンダーに関してそれなりに「何か」を抱いたことはあるという自覚はこれまでもあった。けれど、まさかこんな風に根深く、「女性であるということに対する被害者意識」が強いとはまったく思っていなかった。

そもそも、わたしが憧れる「男」だって、そんなに自由なのかはわからない。「男の子なんだから」に縛られて苦しかったという人だって確かにいるはずだし、そんな当たり前のこと、当たり前のようにわかっていると思っていたのに、結局本当のところではわたしは「男のしんどさ」を認めていなかったのだ。或いは、認めたくなかったのだ。

それぞれの持つ傷を比べることに意味はない

彼は「女性で男から搾取する人もいる」という旨のことを言う。最初は「は?レベルが違うだろ、一緒にすんな」とほぼ反射的に思っていたけれど(※言葉にはしていません)、一体何が“違う”んだろう?と少し考えるようになった。

その「もの」に対する価値は人によって違うし、そもそも人の痛みは絶対評価であるべきものだとわたしは思っている。それならば、一体何が“違う”んだろう。

目の前にいる「傷ついた」と言っている人の痛みを無視したり軽視したりする権利が誰にあるというのか。「あなたは痛いわけがない」なんて、そんなことを他人が言うのはおかしい。幻肢痛だって痛い。擦り傷は骨折より痛くないという常識があるとしても、骨折より痛い擦り傷だってあるかもしれない。それに、擦り傷だって痛いは痛い。

不幸比べや痛みの競い合いをしている限り、この社会の生きづらさや悲しみはなくなっていかないのかもしれない。どっちが悪いとかどっちが辛いとかを認め合いきれないのは、どっちにも違った痛みはあるからで、その痛みは本人にしかわからないからじゃないのだろうか。

わたしたちが「わたし」のまま幸せになるために

女性も男性も、それぞれに悲しみや痛みを強いられることがある。それは人間としての個の制限だったり、個の軽視だったり、自分がぐるぐる巻きにされて押し殺されてしまうような経験だったりするんだろう。

大抵のことは、根本はすごくシンプルだ。わたしたちは「わたし」として自分のことを見てほしい、と思っている。せめて愛するあの人にだけは、ちゃんとわたしを愛されたいと願っている。それが家族の人もいれば、友人の人もいれば、上司の人もいれば、パートナーの人もいる。

かつてのわたしがそう強く願っていたように、わたしが憧れていた「自由な男」たちだって同じなのかもしれない。そして言うまでもなく、女性にも男性にも、中性にも無性別にも、自らの性を愛して謳歌している人たちだってたくさんいる。

わたしの抱えている女性性への恨みにも近い被害者意識は、男女の話ではなくて、母とわたしの問題だった。「女の子らしい」自分じゃなかったとしてもわたしは母に愛されて良かったし、「女の子」じゃなかったとしても堂々と愛されるべきだったのだ。

そしてそれは今も同じこと。きっとすべての人たちが、子どもだろうが大人だろうが、「らしさ」を気にせずにもっと愛されていい。

わたしたちを縛るものは性別だけじゃない。年齢とか立場とか人種とかその手のすべてのものがそうだ。持っている特徴に応じて、お互いへの思いやりや気遣いや、個体の能力差を踏まえて助け合うことは必要だと思うけれど、それらが何かを抑圧して奪う義務になってはいけないのではないかと思う。

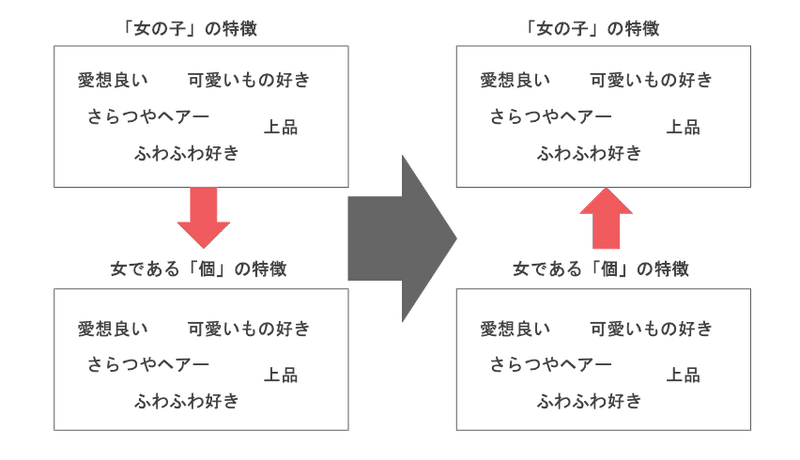

そもそも男だからとか女だからとか(これは年齢でも立場でも何でもあてはまるけれど)、実態のないものからスタートするから視点がズレる。もっと細かく分けた「その人の持つ特徴」からスタートしていけば、たとえ同じように「魅力的であること」も「性」ではなく「個」のものになるのではないか。

「らしさ」というやつは、本来「個が持っている特徴の集約」でしかなかった(さらにいえば最大公約数的に、要素を省かれたざっくりとしたものである)はずだということを思い出した方がいいのかもしれない。

(*赤矢印部分を伝えたいだけの図なので特徴の中身は適当に入れています)

こんな単純なことに気づくのに28年もかかった。自分の中の「可愛い」とか「好き」とか「楽しい」とかいうことを表現することをどうも上手く扱えずにいたのだけれど、それもこの辺の感覚が逆転していたのが原因かもしれない。

わたしと同じように悶々としている人がもしいたら、何かのきっかけになったりもするかもしれないと思ってnoteに残しておくけれど、最初にも書いた通り主にわたし自身の思考の整理とメモのためのnoteだ。結果、ここまでで7000字をこえている。もし最後までお付き合いくださった方がいればお疲れ様でした、ありがとうございます。

この辺のテーマについてはなんとなく深く考えることを避けていたのだけれど、今ちょっとだけスッキリしているし、もっと深めたいなという気もしている。もし「語らいたい!」というようなニーズがあればぜひお声がけください。

読んでいただいてありがとうございます。少しでも何かを感じていただけたら嬉しいです。 サポートしていただけたら、言葉を書く力になります。 言葉の力を正しく恐れ、正しく信じて生きていけますように。