2021年のタケノコ(1):偵察「2本採れたので若竹と肉じゃが」

今日は山に行ってタケノコを掘ってきた。この季節は最高に嬉しい。1週間位は毎日出てくる。

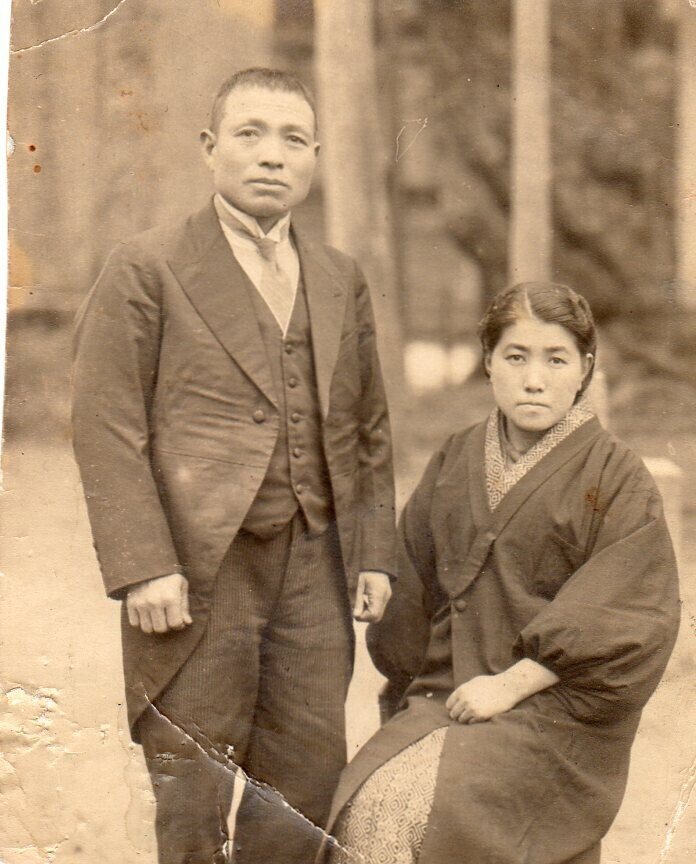

母の父親は、笹川三作さんという方であった。母のことを「ネコやネコや」と呼んでかわいがった。すでに離散した農家の三男坊だった彼は新発田の箪笥屋の婿に入った。働き者で、ハツメ(発明)で勤勉であった彼は市会議員を三期務め不動産屋を始めて近隣の農家の土地の売買を通じて資産をなした。

三作さんの存在は母の人生の大きな部分を占めていた。父と結婚して分家となるが、いつも本家のことを案じて、事あるごとに一族は集まり食事やお呼ばれにいった。一族の財産は長子が相続して、それ以外の兄弟は、分家として深い関係を持っていたのだ。ある意味、分家は本家の株主のような扱いである。配当を受け取るように本家におよばれに行ったのだ。土地が米の生産と結びついてはじめて意味を持った時代の話である。

僕が東京に行った頃には、都会では土地は家賃を生む金のなる木と変わっていっていたのだ。農家が土地を売って豪邸を建てだす時期でもあった。土地のバブルと言われるが、土地が高い収益を生み出したのは地方出身者の家賃を吸い上げたからなのだ。ほんの50年前のことである。

労働を集約して米を作りそれを分け合った時代から、土地は(家賃を受け取れる)証券となって一族が奪い合う時代へと変貌したのだ。この変貌とメンタリティの乖離が多くの悲劇を生んでいる。

当然、一族で力を合わせて何かを作るということは無くなっていくのだ。土地にアパートを建て賃貸しして、家賃が振り込まれるだけなのだ。分家とのつながりは切れて、遺産相続の争いが頻発する。自宅で親の介護をするなどということは誰もしたがらないことなのである。誰もしたがらないことは行政を通じてサービスとして市場化される。

「格差の方程式」で描きたい物語である。

本家<ー>分家のメンタリティは、面白い。『「田んぼ」生産の力であった時代』、田んぼ以上に『工場が「賃仕事」を生み出す時代』へと変わる瞬間を父母は生きた。

産業構造の変化は、地域コミュニティ、家族のメンタリティの変化に反映する。やがて、流通と食品保存、そしてコンピュータが世界を一変させる。

多くの経済学のインチキ叔父さんは、この時代の変化を経済の主体である「人々の行動やメンタリティ」とともに「読もう」としていない。というよりも、そんな事があったのかということを知らないのではないだろうか。

『マクロ経済学<->ミクロ経済学』と偉そうに呼ぶが、ミクロのことなど何も分かっていない。人の生活が先にあり、その結果が経済に現れるというのに、人を見ようとしない。歴史学で言うところのアナール派的なアプローチって存在するのだろうか?

母は起業家であった。ニットの編み機のネットワークビジネスから始まり、和裁の縫い子となって独立した。父は一生を一つの会社に努め、辛いことも多かったと思う。母は独立して自営業を営んだ。帯を一本縫うと1万円受け取れた時代のことである。ハツメな女性であった。

町は歩いていける範囲で閉じていて、地元の生産物で皆が生きていた時代である。信じられないくらい遠く、そしてごく最近のことであった。

三作さんが、母に残したものは多く有るが、「山」を母の名義にしておいてくれた。友人にその話をすると「山」を持っているのかと驚かれる。どのくらいの資産価値が有るのかときかれるが、「0円」である。墓地の中を通って行かねばならない場所なのだ。道路に面していないので課税額は3000円程度だったと思う。課税の徴収下限以下なので払わなくともいいのだ。

僕は「登記簿上の資産家」だ。母は、隣接地の地権者から境界線を確定させたいと言われ行ってみたらこの山だったという。

母が亡くなったあとも、名義はそのままにしてある。変えるつもりはない、母が授かったものだ。この季節は嬉しい。毎年タケノコが生えてくるのだ。

まだこのタケノコは早い。明後日くらいに行くと丁度いいだろう。今日は2本取れたのでとってきた。

誰かがすでにとっていったあとがある。土の乾き方から、まだ2日もたっていないことがわかる。狩猟をしているようである。カッコいい。

土の中から生えてくるタケノコを掘ってくるというのは感動だ。あんな土の中から真っ白なタケノコが生えてくるのだ。根が水とマイクロバイオームをすい、タケノコの内に取り込んでいくのだ。

山全体が生命をつくっていると感じる。とって帰ってきたタケノコはすぐにアク抜きをする。タケノコは生き物だからすぐに痛む。掘ってから2時間以内にアク抜きが終わる。

肉じゃが、もつ煮、若竹煮を作ることにした。僕はタケノコ入りの肉じゃがが大好き。

今日は少なかたので、小さな鍋で済んだ。多くなるとこの二周り上の鍋を使う。

採りたての筍の刺身である。わさび醤油が美味しい。

肉じゃがである。お店の肉じゃがとは別物だと思ったほうがいい。お店の物はタケノコは入らないことも多いが、僕はどっさり入っていないと気がすまない。とれたてをアク抜きしてコリコリの食感を楽しむのだ。

じっくりと順に炒めながら味を入れていく。砂糖と醤油がたくさん入って味を濃く出すと美味しい。肉はしゃぶしゃぶ肉と脂多めのバラ肉を混ぜて入れる。

もつ煮には、硬い方を使う。鮭を焼いて、今年最初のタケノコの夕食である。

若竹煮はあまりしない、上品すぎて僕は好まないのだ。やっぱ、肉じゃががいいなあ。味噌汁に放すことは多い。

50年前の食事を考えてみると、大地から食卓までの距離が近かった。何よりもそこが重要だと思う。

生活習慣病(検査値の異常)と「死ぬまでの10年」を苦しめる「身体の状態」は食事が引き起こしている。僕はどんな食事がピンコロ人生を迎えさせてくれるか探し続けている。

何よりも、母の山のタケノコは美味い。

youtubeでも見ることが出来ます。

#タケノコ

#タケノコ掘り

#幸運な病のレシピ #素材から食事を作る #商品化された食事 #生活習慣病 #糖尿病 #食事療法 #家族というシェルター #グローバリズム #笹川三作 #百年しばた

#DNAは細胞のプロトコル #人は心で食べる #ファスティング #関係性の病 #うつ #統合失調症 #拒食症 #過食症 #依存症 #DV #セックスレス #DSM -5 #心の病

厨房研究に使います。世界の人々の食事の価値を変えたいのです。