おとなの発達を考える〜生涯幸福に生きるために①〜

はじめに

予想外に学びの多かった本が、こちら。

子どもの発達や成長について知りたくて、最近発達心理学などの本を読んでいた。

もちろん、娘のこれからを俯瞰してみるうえでも非常に参考になったのだが、何より「ひとりのおとなとしての私のこれから」を考えるうえで非常に有益な一冊だったように思う。

さらに、最近考え続けている幸福や成功、ワークライフバランス、ジェンダー、ライフステージ毎の発達課題の変化についても、具体的なデータに基づいて体系的な知識を得ることが出来たし、自分の視点が概ね間違ってはいないことや、価値観や認識をアップデートさせることも出来たように思う。

さらには、現時点で、そして今後の人生で遭遇しそうな課題についても事前に考えてみることも出来たし、これからもそれについては考えたりフィードバックしながら、私や私の家族なりにカスタマイズし、調整し続ける必要性を強く感じた。(ここでも「調整」、だ!)

調整についての記事は、こちら↓

様々なインスピレーションを受ける内容だが、今日はそのなかの1つに絞って、感想と私見をまとめてみたい。

「選択ー最適化ー補償」がカギ

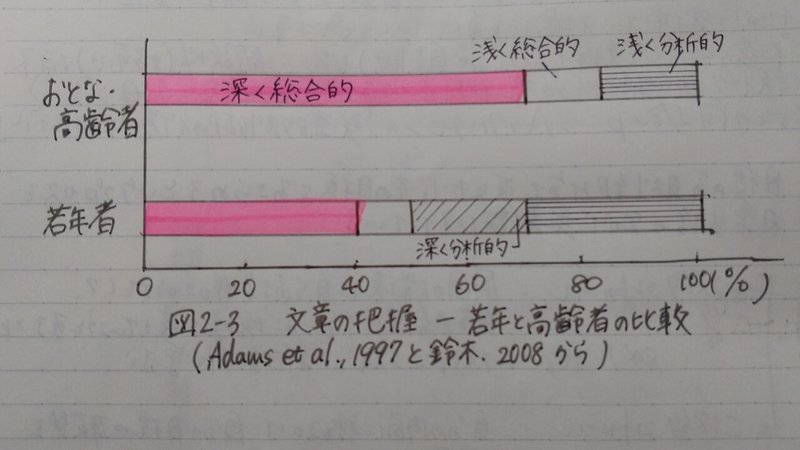

記憶力と加齢に関する部分で、興味深い実験と考察があったので引用してみたい。(グラフは、本書に参照されているものを私が手書きで書き写したもの)

これは、同じ文章を読んで、それぞれの群に要約を作ってもらった内容を分析した結果である。これによれば、若者は、「文章にあった情報を多く捉えて分析する点では高齢者より優れて」いるが、「高齢者は個々の情報を逐一覚えるよりも、それらを総合的に理解してまとめることが多い」。「加齢とともに、情報を選択しそれに基づいて総合的に考えまとめる力が強まっていくといえる」(p32)

忘却は消極的な変化/衰退ではありません。限られた能力の浪費を防ぎ、自分に必要/重要をなものを選択しそれに焦点づける、エネルギーの有効活用です。(中略)より高次な能力の発達への助走です。(p33)

記憶力の低下を補うための「能動的積極的な記憶方略」として、筆者は下記を挙げる。

・メモをとる

・意味づける

・イメージや記号に置き換える

などにより、「ワーキングメモリーの中に安定して保持するようにし」ていくのだが、これは、

「選択ー最適化ー補償」

という、おとなならではの発達の優れた特徴であるとし、「それまでの機能の衰退の自覚に基づいて、課題の選択、工夫と努力を重ねて以前とは違った方法を編み出して欠点を補う、極めて能動的な営み」と結論する。

しかし、課題として、これは誰にでも自然と起こるのではなく、おおまかに言えば次のようなことが必要になってくる。

✅加齢による心身の衰えの自覚

✅弱みや限界の自己分析と認識

✅新しいことへの知識欲や意欲

✅理想の自己像への自己認識

✅日本的価値観(失敗回避の文化的風土、年齢で生き方やふるまい方を決めてしまう傾向)への叛逆

「選択ー最適化ー補償」モデルと、それを活用していくにあたっての課題ほ、「加齢」という視点だけではなく、他の異なる視点においても同様のことが当てはまるように思う。(または、加齢プラス他の要素の組み合わせで発生している、というべきだろうか)

たとえば、健康上で不安を抱えているとき。

たとえば、転職しようか迷っているとき。

たとえば、ライフステージの変化で、よりよい環境を築きたいと考えるとき。

(これはすべて、まさに今現在の私が直面していることなわけで、その興味のありかが私をこの本へ向かわせた理由でもある)

私の言葉で言い換えてみれば、

現状の冷静な把握《自覚》

↓

徹底的な自己洞察(障壁や課題のピックアップと絞り込み)《優先順位付けと選択》

↓

将来のビジョンを持ち戦略を練る、行動と修整→代替アイディア→試行《最適化と調整、補償》

上記のようなことを、最近私は徹底して行おうと考えているし、実際そういうふうに行動しようと心懸けている。

不妊からの出産、育休復帰からの転職、そして適応障害でまた転職活動…心身の絶不調から、「もうこんな思いはしたくない」というところからスタートした自己洞察の巡礼のような旅。自分自身だけではなく、家族や大切な人や物事について徹底的に考え、地に足をつけて将来や未来についてもようやく直視している。自分のことを考えているうちに、段々と身近なトピックスから外に出て、世界や文化、教育や歴史や政治のこと、私の死後も続いていく地球のことにまで、時々は思いをはせたり思考するようになった。

そして、こういうことを考えて日々暮らしているのは私だけではなく、想像よりずっと多くの人たちが似たような障壁にぶつかり、悩み葛藤するなかで、これまた似たような知識や経験則にたどり着くのかもしれない(そこに行き着くまでの道や見える景色は千差万別だけれども)と、noteでのやりとりを通じてそんなことも考えている。

しかし、あまりに大きなことを考えてばかりいると、途端にまた地に足がつかなくリスクもあるので…ここでも、「選択→最適化→補償」というひとつのモデルを忘れぬよう、時々点検しながら、だ。

こんなことを考えられるようになったのも、やはり私自身が歳を重ねてライフステージが変化していく過程で、自分の弱さやどうしても出来ないことを直視し、周りの意見もフェアに聞き入れ助けを求められるようになって、自分には出来ないことを他者や公的・民間サービスに頼ったり、他に良い方法はないかと一歩引いてみたり、「究極の二択」に迫られないようにいくつか保険をかけておけるようになったからかも知れない。(これが、おそらく、「深く総合的」ということなのだろう)

自覚と、調整

この本のこの部分を読んで、自分の今の状況について再定義してみた。

適応障害に至るまでは確かにネガティブな側面はあったにしろ、休職期間が「選択ー最適化ー補償」モデルを突き詰めてみるに好機だったように感じるし、実際に徹底的に思考し、それに基づいた合理的な行動が出来てきているように思う。

例えば、このことを「転職活動」という領域で言い換えるとすれば、

徹底的した自己分析・認識(+他者からのフィードバック)《エントリー書類作成や読書、家族や知人からのフィードバックでこれまでの人生を総括、今後の人生を予測、通院で心身のメンテナンス》 →俯瞰・将来の自己像やビジョンの再構築《心身の状態をモニタリング(ジャーナリング、ヨガや散歩など)、自分の価値観と企業の価値観のズレの大小を確認・転職以外の選択肢のあぶり出し》 →緻密な戦略化《複業化も視野に入れた選択肢の絞り込みと、具体的な行動をピックアップ》 →行動《ライターの仕事、note、転職活動、ビッグ・フォーの日常生活での実践を意識》

というようなことになるかと思う。

恥ずかしいことだが、今このときほど、自分や自分の人生について、責任を引き受けて覚悟を持ち、かつ具体的に戦略を持てたという実感が湧いた時はなかった。

本書では「主体的でいる」という態度が、人間の知能や発達においてもとても重要であるとも指摘しているのだが、この言葉を借りて言うならば、私は多分、これまで私自身の人生についてそこまて主体的ではなかったのだろうと思う。

このことが心底自覚出来たということが、怪我の功名だった。自覚は謙虚さばかりでなく、自分を適切なスタートラインに立たせ、適切なトレーニング方法を与え、良い仲間と出会う確率も高めるだろう。

そして、うまく行っているときは次のしかるべき目的を教え、不調の時は、冷静さと賢明な判断力を与えてくれるかもしれない。さらには、行き詰まったときは第3の選択肢に気づかせ、より「楽しい」アイディアを試す勇気をくれるだろう。

まずはじめに自覚があり、それがなければ調整することは不可能なのだ。

(調整については、こちら↓)

家族が増え、時間というリソースの重要性を肌身に感じ、体調を崩し、仕事が嫌になり、自分のことが全く分からなくなりかけて、やっとそのことを理解した。

特に、調整と補償という概念は、個人的によくにているなぁと感じる。これは私が20代の頃は確実に気づけなかったし出来なかったと思う。若い方でもバランス感覚に優れた人はたくさんいるだろうけれど、私の場合、年齢を重ねて経験則がたまってきて、ようやく「二択」「ゼロか100か」でない道を自分に用意することが出来るようになったなぁ、としみじみ思う‥

自覚と調整。

日々、修行は続くけれど、時々パッと課題から離れたり、だらけたりする時間を楽しんだりすることも「用意」しておこう。

それも多分、私には必要な「調整」だから。

次回も、読者感想文、続く。

アイディアを形にするため、書籍代やカフェで作戦を練る資金に充てたいです…