ぼくは『紅の豚』ほど「懐かしさ」を美しく描く物語を知らない

「時には昔の話をしようか」。加藤登紀子さんのこの詩と一緒に、『紅の豚』は、ぼくにどうしようもない懐かしさを抱かせる。

初めて観たときは、まだ小学校にも入っていなかったと思う。ポルコとカーチスの対決、レンチを投げ合ったり顔をぱんぱんに腫らしながら殴り合ったり、その様子がおもしろくて、笑い転げていた。

でも、高校生で見たときには、もう既に「懐かしさ」を感じていた。まだ、17歳のフィオと同い年くらいだったのに。ポルコにもジーナにも、遠く及ばない年だったのに、ぼくは既に、「懐かしい」という感情を抱いていた。

たぶんそれくらい、ポルコとジーナの感情に共振した。

大学生になって、社会人になって、大学院生になって、また社会人になって、ぼく自身の人生の中で懐かしむものが増えていって、そのたびに『紅の豚』が、どうしようもなく好きになっていく。

『紅の豚』と、懐かしさ。そのことについて、考えてみた。

* * *

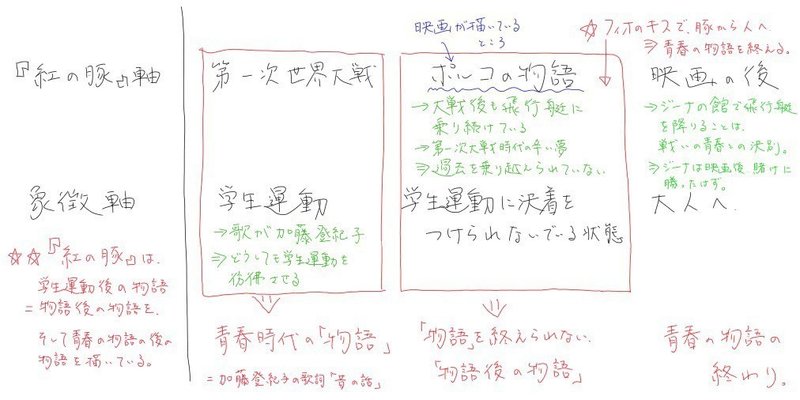

映画が描いているのは、ポルコ・ロッソが、第一次世界大戦後にエースパイロットとして活躍した軍を退役し、賞金稼ぎとして暮らしているとき。ポルコはファシズムに走っていくイタリア政府に賛成できずに軍を去っていた。彼の見た目は、何故か豚になっている。そんなポルコが、賞金稼ぎとして空賊と戦ったり、政府から逃げたり、整備士として働く17歳の少女・フィオと旅したり、昔なじみの未亡人・ジーナの世話になったり、アメリカ人の飛行艇乗り・カーチスと戦ったりする物語。

映画冒頭では、上で書いたようなことは、語られない。徐々に明らかになっていく。ポルコは既に豚だし、既に軍から去っていて賞金稼ぎというはぐれものだし、ジーナは既に未亡人だ。

物語として熱が高いはずの時代、ポルコが第一次世界大戦で軍のエースパイロットとして活躍した時代が、「既に」「終わった」「後の」ときを描いているのが、『紅の豚』だ。このことは、何を意味しているのか。

少し別の方向から、考えてみる。

ジーナの声を、そして映画の曲を、加藤登紀子さんが手がけている。このことが、すべからく彷彿させることがある。学生運動だ。彼女の夫は、学生運動指導者で、彼女自身、東大卒業式の日に学生運動のデモに参加して、「歌手としての私は終わってもいいと思ってた」「私が何を歌わなきゃいけないかってことがハッキリ見えてきた年」と言っている。(HUFFPOST「加藤登紀子『大学生としてのケジメをつけるつもりでデモ隊に入りました』」より。)

そんな加藤登紀子さんが、エンディングで、「時には昔の話をしようか」と歌う。ここで、ジーナの「昔の話」、つまり「ポルコや元夫たちと過ごした青春時代、そしてその後の、第一次世界大戦の時代」と、加藤さんの「昔の話」、「学生運動の時代」が重なる。「時には昔の話をしようか」。

ここで、一つの仮説が成り立つ。

ポルコが軍のエースパイロットとして活躍した「第一次世界大戦」が、学生運動と重なるのなら、『紅の豚』は、学生運動の「後の」時代を象徴している?

学生運動は、大学の自治や学費の値上げを巡って、大学と対立した学生たちの運動で、この運動は、ベトナム戦争反対の運動、政治運動とも結びつく。学生は、より良い世界を求めて、彼らの大義の下で、戦った。

学生運動を象徴する事件が、1969年に東大で起こった、安田講堂事件だ。大学の自治を巡って学生が安田講堂に立てこもり、警察が武力をもって講堂に突入することになる。

学生たちは、大義を果たせなかった。忸怩たる思いを抱えたまま、その後の人生を歩むことになった。ぼくの知り合いにも、学生運動に参加していた人がいる。未だ、胸に想いを秘めていた。学生運動に参加した人の中には、未だ多く、「学生運動の物語」を、終わらせられない人がいるんだと思う。

『紅の豚』は、この、「学生運動の物語の、後の時代」、「物語の後の、物語を終わらせられない時代」を描いているのではないか。

もう少し一般化して言うと、学生運動の時代は、青春の時代。学生運動の後の時代は、青春に答えが出せず、未だ区切りをつけられていない時代だ。

これは、ポルコともぴたりと重なる。

ポルコはたまに、過去の、第一次世界大戦の夢を見る。戦死した友人たちの夢を。自分だけ生き残ったこと。そのことに、折り合いをつけられず、今もいる。だからポルコは、軍を退役しながら、未だ飛行艇に乗り続けている。賞金稼ぎというはぐれものになっていることは、未だ青春に、過去に区切りをつけられない、社会に適合できていないことの象徴だ。

そして、あの名言。「飛べない豚は、ただの豚だ」。ポルコは、飛ぶことに固執する。飛ぶ、という青春に、区切りをつけられずにいる。

ポルコは、豚になっている。第一次世界大戦の後、豚になった。これは、終わらせられない青春に、どうしても折り合いをつけられない過去に囚われた、呪いだ。

この呪いを、映画の終盤、解く人物が現れる。17歳の少女、フィオだ。ポルコは、フィオを巡って、カーチスと戦う。彼女を守るために(そんなに重苦しい感じではないけれど)、カーチスを倒す。そして、フィオにキスをされ、ポルコは豚から人に戻る。

これは、ポルコが、過去から解き放たれた、青春時代に折り合いをつけたことを象徴しているだろう。

「飛べない豚は、ただの豚だ」。じゃあ、豚じゃなくなったら?

ジーナは自分の中で、ある賭けをしていた。ポルコが、昼間にジーナの館の庭を訪ねてきたら、彼を今度こそ愛する、と。映画の中盤で一度、ポルコは昼間に飛行艇で姿を見せる。でも、ポルコは、飛行艇を降りない。「飛べない豚は、ただの豚」だから。

しかし、ポルコは、映画終盤で、豚ではなくなった。だとしたら、きっと映画の後、ジーナは、賭けに勝つだろう。青春の物語を終わらせたポルコは、豚ではなくなり、飛行艇を降りるだろうから。「飛べない豚は、ただの豚だ」。しかし、豚ではなくなったら、もう、飛ぶ必要はなくなる。

まとめてみる。『紅の豚』は、学生運動の後の時代、つまり、「青春の物語」の後の時代を象徴的に描いた物語だ。物語が終わった後の、物語。青春の物語を、終わらせられない人々を描いた、物語。彼らが、青春の物語を、終わらせる物語。

ポルコたちは、青春に折り合いをつけて、青春の物語を終わらせる。そこで、「時には昔の話をしようか」と、加藤登紀子さんの歌が流れる。青春を、終わらせることができた。だからこそ、青春時代を振り返ることができる。これは、大人になる、物語。

* * *

ぼくは、『紅の豚』に、どうしようもない「懐かしさ」の感情を抱いてきた。

これは、ポルコとジーナが、懐かしみたいけれど、まだ終わっていない、懐かしむことができない時代に区切りをつけ、折り合いをつけ、懐かしむことができるところまでたどり着く物語だから。

物語の後の物語である『紅の豚』。ポルコとジーナから、どうしようもなく「懐かしさ」が溢れ、青春時代を、懐かしむことができるようになる物語。

こんなに美しく、懐かしさを描いた物語を、ぼくはほかに知らない。

(歌詞は加藤登紀子「時には昔の話を」より。)

読んでいただいてありがとうございます。書いた文章を、好きだと言ってもらえる、価値があると言ってもらえると、とてもうれしい。 スキもサポートも、日々を楽しむ活力にします!