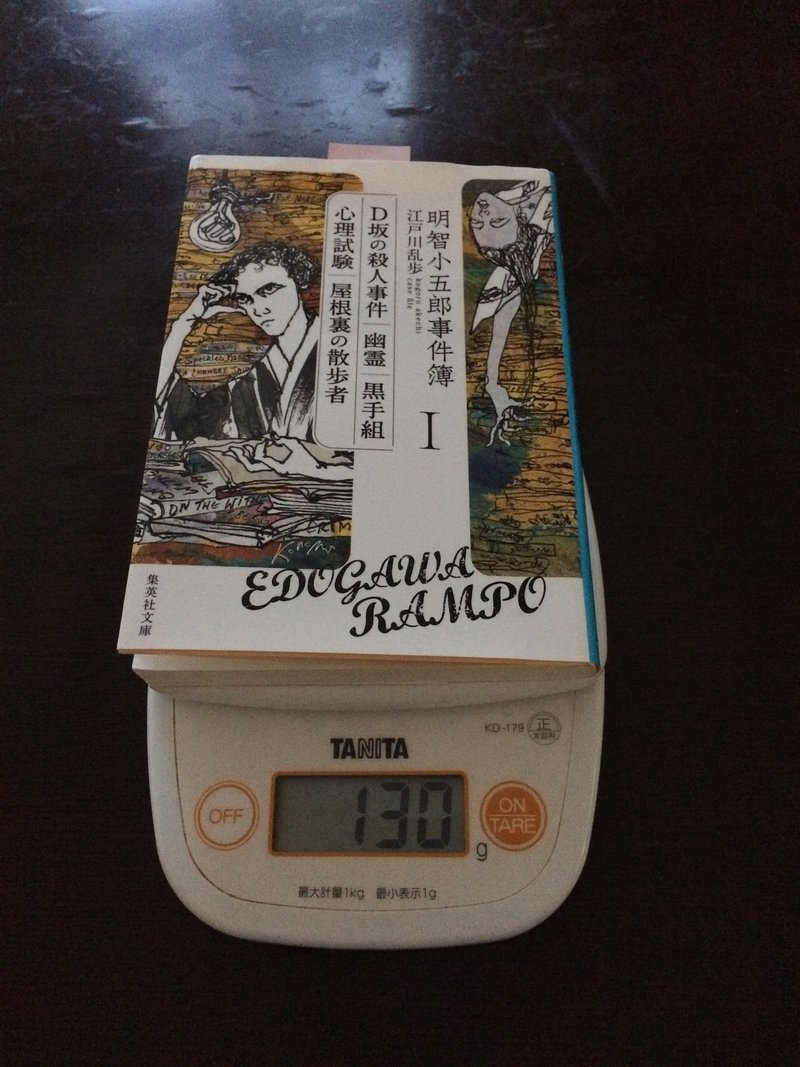

読んでない本の書評47「明智小五郎事件簿1」

130グラム。いかな推理小説といっても、さすがに百年経たんとする古典なればネタバレとかいう当世風の罪状は不成立とさせてもらうよ、明智君。

「D坂の殺人事件」あたり読むのは何年ぶり何回目だろうか。

最初は「太い棒縞の浴衣が格子の太さに一致するので、外にいる人はある角度からは白く見え、ある角度からは黒く見える」という、仰々しくも楽しいトリックと、そんな目くらましを提示しておいて「…なーんちゃって」って肩透かしにする人を食った構成ばかり鮮明に覚えていたものだ。そのあとは長屋の構造が今となっては少しわかりにくいことに頭を悩ませたりするようになる。

今読むと、古本屋さんの美人奥さんと、そば屋の主人が「パッシヴとアクティヴの力の合成によって、狂態が漸次倍化」されて事件に発展してしまうほど激しいSM不倫を、安普請の長屋で行ってることばかり気になる。夏のことで開けっ放しだから裏はすっかり庭まで見通せるし、表の店とは格子一枚隔てるばかりの部屋である。

二階の物置で涼んでいる人もいるし尺八吹いている人もいるような丸見え11軒長屋で、そば屋の主人は「もう!今すぐ!」となった時に営業中の店を放り出して下駄ばきで裏通路を走って二軒隣の古本屋に行くのか。そんな場所で生傷絶えないような不倫が習慣的に行われていた結果、惨事が起こったとすると、これはもう全員犯人のオリエント急行長屋ではないか。

とはいえ、わかっている。肝はそこではないのだ。1925年の発表当時は「マルキド・サドの流れをくんだ、ひどい残虐色情者」と「女のマゾッホ」が「そういう病者に特有の巧みさをもって、誰にもみつけられずに、姦通していた」という強引な言いくるめ方が斬新な盛り上がりポイントで、わけもわからず「なるほど」などと思いながらも想像力を掻き立てられたのではないだろうか。

今となっては大衆小説といえどもサドマゾくらいではびっくりしないので、むしろ長屋の構造と、その中でどうやってプライバシーを保ちうるのかということに興味津々になってしまうのは単なる時代の流れだ。

それにしても面白い。ちまちまと揚げ足取ることまで含めて読書の楽しみであるし、こちとら素人が思いつく程度の揚げ足取りは、もちろん乱歩は分ってやっているだろう。「しってるけど、そこじゃねーよ。だって面白いだろ」ということに違いない。

長屋を見渡せる白梅軒で冷やしコーヒーを飲みながらゆっくり事件の揚げ足取りを楽しんでみたくなる。長屋じゅう同じ銭湯使ってるに違いないのに喫茶店の女給さんですら知ってるそば屋の奥さんと古本屋の奥さんの全身生傷を見逃してたなら、どう考えても全員共犯だろ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?