読んでない本の書評56「若きウェルテルの悩み」

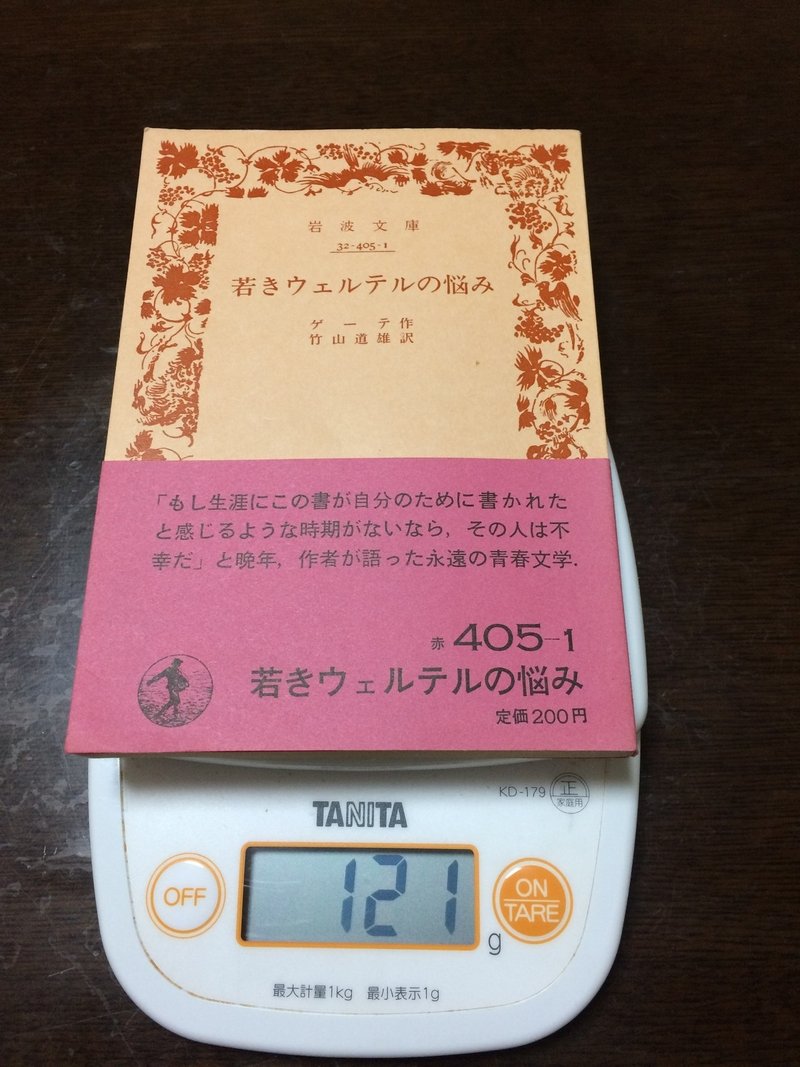

121グラム。質実剛健な装丁ながら1983年には岩波文庫が200円で買えたのだということに感動する。

帯にはこう書いてある。

「『もし生涯にこの書が自分のために書かれたと感じるような時期がないなら、その人は不幸だ』と晩年、作者が語った永遠の青春文学。」

どうしてそんなに自信家なんだ。仕事もせず田舎で暇してたら結婚の決まっている女性を好きになり、追い回したあげく無理にキスしたところで感極まってピストルで自殺する人って、むしろ結構変わっていやしないか。

もちろん、全然わからないとまではいえない。バージン特有の自意識過剰から一人で物事をこじらせていく傾向とか、沸点と氷点してかなくて多動気味な青春期というところは身に覚えもなくはない。

ただ、この語り手はどうも信用できない。「信用できない語り手」ってゲーテの時代の文学に使うものじゃないとは思うが、実のところこんなに信用できてない語り手もそうそうあったもんじゃないと思う。

友人に向けたたくさんの書簡のまず一通目から「あの時はレオノーレの妹が一方的に僕に惚れちゃって困ったよ」というような脈絡のよくわからない自慢話が入る。そして「田舎はいい」と繰り返し、「この町の下層の人たちは、もう私を知って、愛してくれる。」となる。次々とこんなハイテンションの、俺ってすげえレターを送ってこられてもどんな顔して読めばいいのやら。本当に人に好かれる性格なのか、ウェルテル。

それでもすごいのは、文章がめちゃめちゃうまいので読んでしまうのだ。ウェルテルが恋愛で有頂天になれば世界全体がぴっかぴか輝き、ウエルテルが失恋してどん底のときは世界も一転、地獄みたいになっている。その大げさ、かつ、いきいきした描写の迫力たるやすごい。ひどい話なのに文章力でうっかり気持ちよく読まされてしまうのは森鴎外の『舞姫』と双璧じゃないかしら。

ウェルテル自身は不運な相思相愛だと信じてるようだけど、はっきり言わせてもらえばストーカーじみた恋愛模様の末に、思い入れたっぷりの遺書を書き、彼女の許婚のピストルを借りて自殺する。

遺書には「12時の鐘がなったので、さあやります」という旨書いてあるのだけど、朝六時に発見されたときにはまだ生きている。恋愛賛歌だと思って読み始めたものが最後の最後でまさかの超絶スプラッター小説。右目の上を打ち抜いて脳漿が流れ出たまま、まだ脈拍がある。脳漿ってそんなにたくさん入っているのか。

解説によると、芸術至上主義的、ルソー思想を受けて自然に帰って文明を否定する態度などにおいて革命的作品である旨書かれている。なるほどそういわれると一事が万事子供っぽくて大げさなウェルテルがむしろ時代の要請を受けて生まれたヒーローなのかな、というのは分からなくもない。

かわいいといえば、まあかわいいが、やっぱり今読むと変わった小説には見える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?