【弁当の日】02.親の手伝いなしで子どもが弁当を作る!実施までの道のり

この記事は、小学生が親の手伝いなしで弁当を作る「弁当の日」の素晴らしさを伝える記事です。

👇前回の記事はこちらです👇

私が今回、この記事を書く目的はつぎのとおりです。

―――――――――――――――――――

◆教室では学べないことを学べる「弁当の日」の素晴らしさを知ってもらう

―――――――――――――――――――

1.前回までの振り返り

信念に基づき、「弁当の日」の取り組みを決めた竹下先生。

【教師、子ども、保護者】からの否定の声は、それぞれある戦略で乗り越えます。

2.【対教師】半強制的にスタート!「弁当の日」の意義は、やってみればわかる

対教師への戦略は、【半強制的にスタート】です。

竹下先生は、次のように述べています。

”弁当の日”は「なぜ、そうするのですか」の議論は棚に上げておいて、保護者の中に反対者がいると分かっていてもスタートさせ、まず体験を繰り返したのです。

出典:『「ごちそうさま」もらったのは”命”のバトン』p115

たしかに、何かを始めるときは『できない理由』が多く挙げられてしまうことはよくあります。

そして結局「やめた方が無難」となる・・・・・・。

それを先読みし、竹下先生は校長として半強制的に進めたのでした。

ほかにも、竹下先生は次のように考えていました。

(弁当の日の意義について)議論で納得させることより、体験から気づいてほしかったのです。そのためには「見切り発車」せざるをえなかったのです。

出典:『「ごちそうさま」もらったのは”命”のバトン』p115

弁当の日の価値は、実践する前から、わかる人にはわかる。わからない人は、「弁当の日」を実施しなければわからない。

出典:『もっと弁当力!!』

「体験したからこそわかること」って、たくさんありますよね。

今、この記事を読んでくださっているあなたにも「体験したからこそわかったこと」経験があると思います。

ちなみに、私の場合ですと、社会人になってから友人に誘われた登山です。

最初は「登山なんてめんどくせ~」と思っていました。

しかし、2時間かけて登った頂上で食べたオニギリの美味しさは格別で、登山の価値は体験するまでわかりませんでした。

「弁当の日」の価値は、体験すればわかる。

そういう考えで、竹下先生は半強制的にスタートさせました。

また、これは私の推察なのですが、滝宮小学校の先生たちが反対しながらも実施したのは、「竹下先生への信頼」があったからこそだと思います。

出典:『できる!を伸ばす弁当の日 親は決して手伝わないで』 p46

校長としての”普段の仕事ぶり”や”子どものことを一番に考える姿勢”が尊敬に値するものだったから、先生たちは従ったのではないでしょうか。

(そうでないと、「突拍子もないことを言わないでください‼」と猛反発に合うはずです)

―――――――――――――――――

これで、【対教師】の問題はクリア!

―――――――――――――――――

3.【対保護者】「親は〇〇しないでください」

対保護者への戦略は【親は決して手伝わないでください】という働きかけです。

竹下先生が保護者に「弁当の日」の説明をしたのは、4月下旬のPTA総会(すべての保護者を対象とする、大規模な集会)でした。

「弁当の日をしますよ」と言ったとたんにブーイング。

しかし、保護者の様子は【弁当の日の3つのルール】を聞き、変わっていきました。

たとえば一つ目のルール「子どもだけで作ります」と言っても、多くの母親は、実際は私たちが作ることになると思いながら聞いているんです。

だけど献立、買出し、調理、弁当箱詰め、片付け、すべてを子どもだけでやります。親は手伝わないでくださいねー、

この「親は手伝わないでくださいね」というフレーズが出るたびに表情が和んできて・・・・・・。

出典:『始めませんか 子どもがつくる「弁当の日」』p23

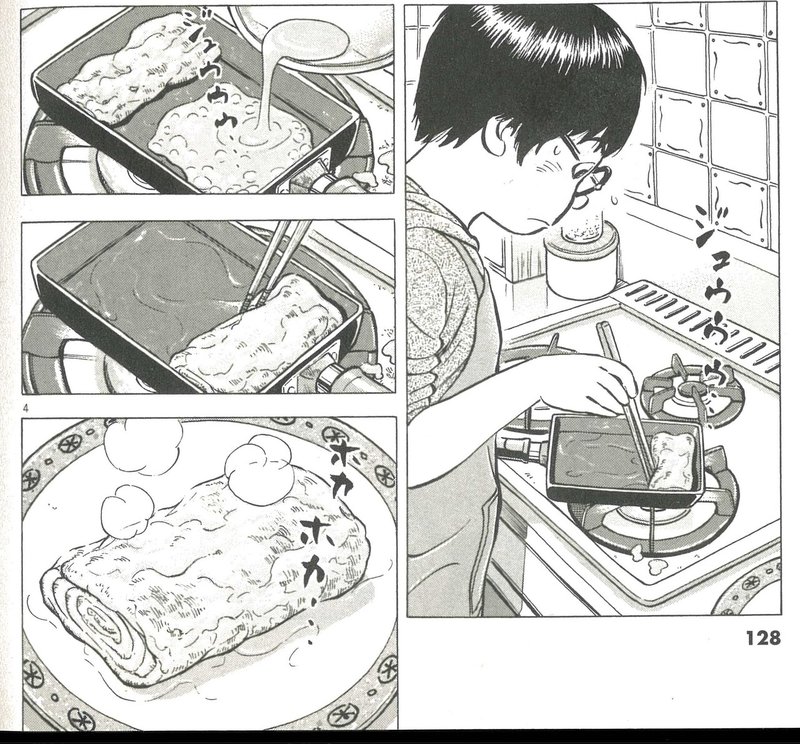

出典:『ひよっこ料理人』8巻 p128-p129

竹下先生は、保護者の不安心理を取り除いていきます。

二つ目の「五年生、六年生だけです」というのは、学校の家庭科の授業で、弁当をつくるのに必要なすべての知識と技術を学校がすべて責任をもって教えます。

ご家庭で教える必要は一切ありません。

こう言ったのです。

そしたら、ああ、何もしなくてもいい、全部学校がやってくれる。

しかも、第一回目は半年先なんだ。

今からわが子に教えてもなんとかなるかもしれないと思った親はそこでもう同意。

だから、反対の声をあげる場面がなくなったのです。

出典:『始めませんか 子どもがつくる「弁当の日」』p23-p24

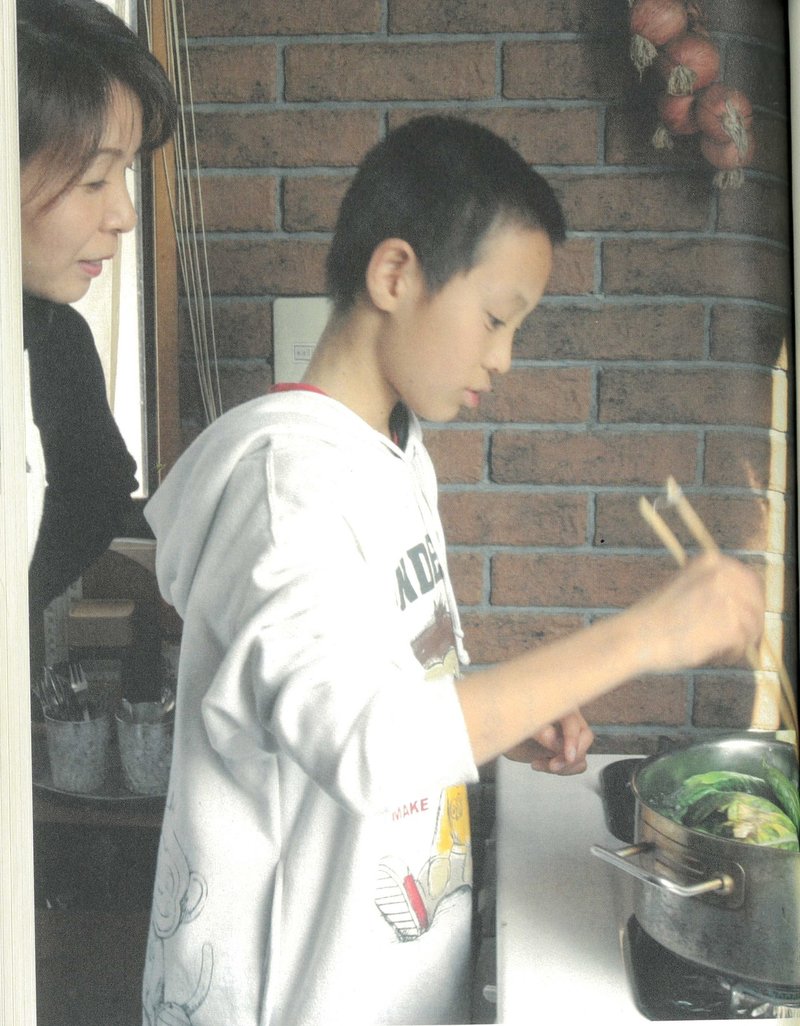

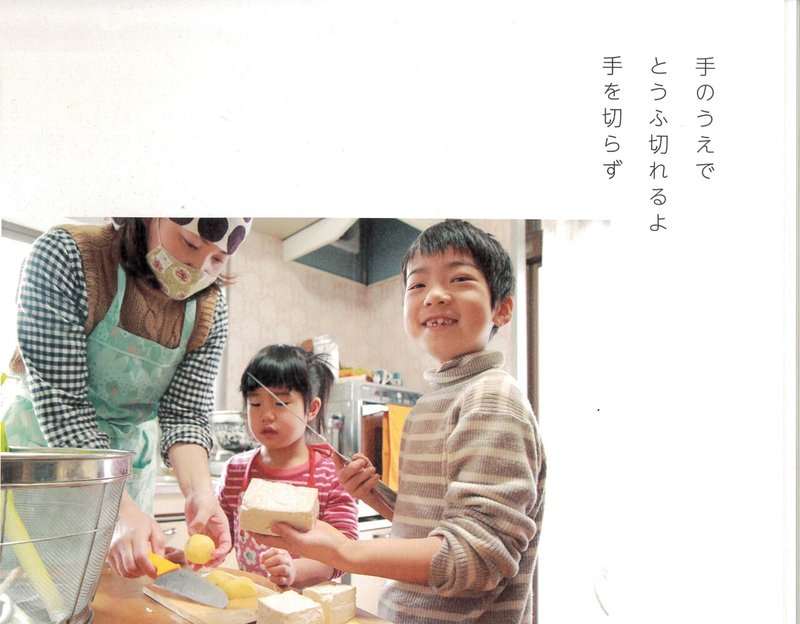

写真の出典:『台所に立つ子どもたち』p23

学校で何かを行なう場合、保護者の理解・協力が大切。

対立しては、うまくいきません。

保護者が「私がやった方が早い!どいて!」と言ってしまえば、子どもが成長する機会はなくなってしまいますからね。

ちなみに3つめの決まりは

―――――――――――――――

■10月から第1回目始めて月1回のペースで年5回やること

―――――――――――――――

です。

(月に1回というペースは、練習する機会・時間を確保するため)

(年5回というのは、繰り返し・試行錯誤による成長を期待するため)

―――――――――――――――

これで【対保護者】の問題もクリア!

―――――――――――――――

ただ、みなさんは「ケガや火災が起きたときは、誰が責任を取るの?」と思われるかもしれません。それに対する竹下先生の回答は、意外なものでした。

それは、また今後の記事で紹介します。

4.【対子ども】信じる

対子どもへの戦略は、【子どもを信じる】ことです。

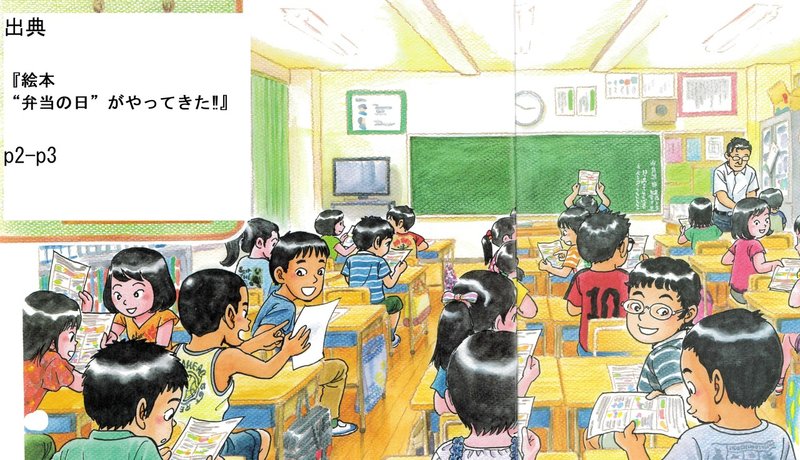

まず、「弁当の日」を知らされた直後の子どもたちの反応を紹介します。

担任の先生から「弁当の日」の話を聞いた五、六年生の教室は、騒然となりました。

ほとんどの子は家で料理の経験をしていませんから、無理もありません。(中略)

「えー、そんなの無理やー」

「やりたくない」

小学5、6年生ともなれば、【面倒くさい】という考えを持つ子もいます。

全員が【嫌だ】と言ったわけではありませんでした。

すぐに拒絶反応を示す子もいれば、

「やってみたいー」

「ちょっとなら、料理できるよー」

と、乗り気の子もいました。

このように、興味を持つ子もいるのです。

竹下先生は、子どもの好奇心を信じたのです。

(竹下先生は、子どもの素晴らしさは「楽天的な好奇心」を持っていることだ、とも言っています)

思春期に入る前の子どもたちは、みんなすばらしい好奇心をもっています。

それは、こんなことをしたら恥ずかしいとか、みっともないとか、そういう心のプレーキに左右されない、とても自由な好奇心です。

その好奇心のおかげで、おとなだったら「やめておこうか」と思うようなことでも平気でできてしまう。これがすばらしいのです。

では、「弁当の日」を知らされた子どもたちの反応の続きを見てみましょう。

教室のあちこちから「弁当の日」にむけての子どもたちのいろいろな声が聞こえてきました。

「おまえ、弁当つくれるか?」

「弁当どころか、お母ちゃんから、包丁持ったらアカンていわれてるで」

「おれもやー。そんなことせんでええ、勉強しなさい、じゃー」

「うちもガスコンロ使わせてくれへん。火事になったら大変やから、いうて」

「それにな、弁当つくる日は早起きせんといかんでー」

「あ~、それ無理や。早起き、めっちゃ苦手や」

「おまえ、家が近いからええやん。おれ、毎朝七時に家を出てるんやで」

「ほんなら、おまえ、『弁当の日」は五時起きか。かわいそーォ」

子どもちは、口では文句を言っています。

が、その表情から、「弁当の日」に興味を持っていることがわかったそうです。

別のグループからは、なにやら得意げな声も伝わってきます。

「おれ、卵焼き、つくれるぞ。やったことあるんや」

「うそー、わたし、ぜんぜんできん」

「どうせレトルトやろ。できたやつ買ってきて……」

「ちがうわい。ちゃんと卵を割ってつくれるで。ほんでな、ちょこっとだけマヨネーズ入れるんや」

「なんやそれ」

「隠し味やがな。そうしたらな、卵焼きがふわっとしておいしいんやで」

出典は、すべて『弁当作りで身につく力』

竹下先生は、最初から子どもたちを信じていました。

また、技術的な面でも「子どもって、まかせればけっこうできるよ」とも言っています。

『100年未来の家族へ ぼくらがつくる”弁当の日”5.7.5』p22

この記事を読んでくださっているあなたも、お子さんがいらっしゃる方は【子どもって、まかせればけっこうできる】に共感できるのではないでしょうか。

というわけで、竹下先生は、最初から子どもの反対の声など心配していませんでした。

戦略【子どものチカラを信じる】です。(←私が名づけました。竹下先生が「こういう戦略を取った」とおっしゃっているわけではありません)

―――――――――――――――

これで【対子ども】の問題もクリア!

―――――――――――――――

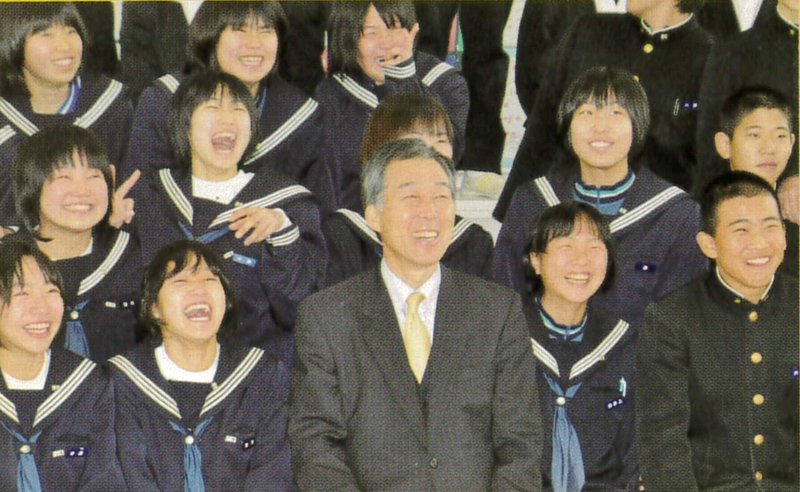

退職の際、生徒たちに囲まれる竹下先生。

普通、校長先生ってここまで子どもたちに愛されますか?

竹下先生が子どもたちからも信頼されていたことがわかる写真です。

画像出典:『「ごちそうさま」もらったのは”命”のバトン』表紙

しかし、これでようやくスタートラインに立てただけです。

「弁当の日」の成功がしたわけではありません。

次回の記事は、第1回目の「弁当の日」当日の様子を中心に書きます。

はたして、全員が弁当を持ってくることができたのでしょうか?

ケガや火災などの事故は?

弁当の出来ばえは?

ご期待ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

👇👇つづきはこちらです👇👇

(つづきを読む前に「スキ」「コメント」いただけると嬉しいです★)

引用した部分は、note上で読みやすくなるよう改行などを加えました。

また、太字にしたのも私です。

出版を目指しています! 夢の実現のために、いただいたお金は、良記事を書くための書籍の購入に充てます😆😆