【弁当の日】04.日本初の試みと先生たちの苦労

この記事は、小学生が親の手伝いなしで弁当を作る「弁当の日」の素晴らしさを伝える記事です。

👇今までの記事はこちらです👇

私が今回、この記事を書く目的はつぎのとおりです。

―――――――――――――――――――

◆教室では学べないことを学べる「弁当の日」の素晴らしさを知ってもらう

―――――――――――――――――――

1.前回までの振り返り

反対・批判の声もあったのに、大成功に終わった「弁当の日」。

しかし、そこには、当然教職員の方々の苦労や工夫がありました。

「弁当の日」の指導に直接かかわった教職員の文章を引用しながら、みなさんに偉業を知ってもらいます。

出典:『100年未来の家族へ ぼくらがつくる”弁当の日”5・7・5』p66

2.【家庭科担当】西浦みどり先生

まずは、6年生の家庭科の授業を担当していた西浦先生です。

それは、本当に突然やってきました。

平成一三年のある日、職員朝会で校長先生が、

「・・・・・・と言うわけで、「弁当の日」を設けることにしました」

と自分の考えを述べられました。何がなんだかわからないうちに「弁当の日」なるものがやってきた、という印象を持ちました。(中略)

いったい、何から手をつければいいんだろう。校長先生の考えていることがよく理解できないうちに、実践の期日が迫ってきました。

出典:『”弁当の日”がやってきた』p36-p37

西浦先生が困惑していることがよくわかります。

人間、ゴールがはっきりしていれば、頑張れると思います。

たとえば、

【noteのフォロワー1000人達成のために、毎日更新するぞ!!】

といった具合に。

「なんだかよくわからないゴール」のために、奔走するのは、相当苦しかったのではないでしょうか。

「お弁当作り」で一番心配したことは、学校の家庭科の授業では十分に支援できないだろうということでした。

調理実習も時間が足りないかもしれないと心配していました。

そこで学校独自の家庭科のカリキュラムを作成して五年生から六年生へと、お弁当のおかずのレシピがだんだん増えていくように工夫しました。

たとえば五年生で野菜いためと卵料理、六年生でジャガイモを使った料理とみそ汁、ごはん、ひき肉料理という具合ですこれで、いためる·ゆでる·炊く·焼くといった調理の基礎基本を学ぶことができます。

出典:『”弁当の日”がやってきた』p37-p38

調理実習の様子

出典:『100年未来の家族へ ぼくらがつくる”弁当の日”5・7・5』p58

「学校独自の家庭科のカリキュラムを作成して」と、さらっと書いてありますが、カリキュラム※は簡単にできることではありません。

なぜなら、学校では「学ぶべきこと」が国によって決められているからです。

※ カリキュラム

いつ、どのような内容を学ぶのか、といったものです。以下、年間指導計画といいます。

したがって、年間指導計画を作る際は、次のような方法をとるのが一般的です。

―――――――――――――――

◆前年度のものを使う(必要があれば、修正・変更を加える)

◆【教科書会社が示す例】を元にする

―――――――――――――――

小学校5年生「の年間指導計画(画像に載っているのは、4月~11月)

こちらのサイトより

つまり、「弁当の日があるから、調理実習をやりまくるぞー!」などということはできません。

また、家庭科で学習する内容には、調理に関すること以外のもの(衣服のこと、家族生活のことなど)もあります。

「衣服のことは、1年間で〇時間学習しなさいよ」といった細かい規定もあります。

つまり、独自の年間指導計画を作るのは、大変なのです。

しかし、西浦先生は、それをやってのけます。

さらにはお弁当作りがしやすくなる学習プリントを作ります。

出典:『”弁当の日”がやってきた』p38

(子どもの名前が書いてある部分は、私が削除しました。

以下は、その学習カードの説明です。

まず学習カード「お弁当作りにチャレンジ」を作りました。

これは五年生の家庭科担当の西谷先生が栄養士の愛染先生と一緒に考えて試作したもので、子どもたちのお弁当のメニューを事前に考えるための手だてとなるものです。

もちろん、自分が思っていたとおりのメニューにならず、いろいろな事情で献立を変えてきた子どももいましたが、一回目から使ってみると子どもた」ちにも便利だったようで、「弁当の日」の一週間前には毎回、この学習カードで献立を考えることにしました。

出典:『”弁当の日”がやってきた』p37

プリントを見ると、子どもたちが書きやすいように、書く項目や余白の大きさが工夫されていると感じます。

また、プリントの中央よりやや下に、先生のコメント(アドバイス)があります。

これを一人ひとりに書くのは、簡単なことではありません。

単純に時間だけ計算しても、

◆プリントを読み込むのに1分半

◆適切なコメントを、先生として丁寧な字で書くのに1分

→合計2分半

→仮に30人学級だとしても、30×2分半=1時間15分

1時間15分かかります。

「本来は、やらなくてもいい”弁当の日”」に、そこまでの時間と情熱をかけた先生方を敬服してやみません。

3.【5年生の担任】平井君子先生

平井先生は、このとき5年生の担任として「弁当の日」に関わっていました。

校長先生から、五·六年生が弁当を作って持ってくる「弁当の日」を実施するということを聞いたときは、(中略)正直無理ではないかと思った。

家庭訪問に回ったときに、保護者の方からも、

「仕事やいろいろな事情があって、弁当作りにかかわることができない家庭もあるのでは……」

と、心配する声も上がった。

しかし、校長先生がおっしゃるように、食について主体的に考えることは一生涯を通じて大事なことであるし、弁当の日をきっかけに家族との結びつきが深まれば、それは価値のあることだと思った。

はじめてのことで、子どもたちがどれだけやれるか未知数で、不安ではあったが、

「弁当の日が始まるまでに、家庭科の時間に実習できるよう計画しますので、お家でもできるだけ料理の手伝いをさせてください」

と、お願いした。

自分自身も不安を抱えていた、平井先生。

しかし、それを保護者に見せず、子どものためを思って行動した姿には、ただ頭が下がるばかりです。

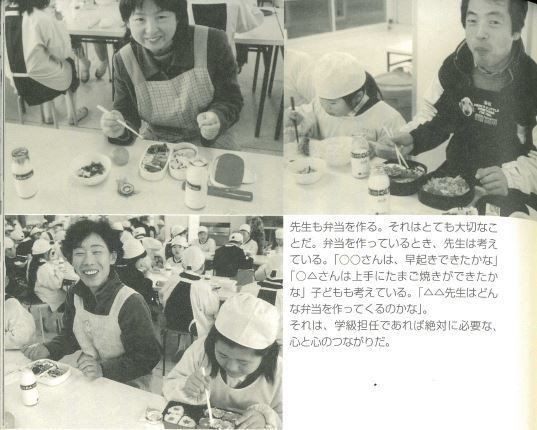

また、当日は、平井先生も自分で弁当を作り、持参しました。

率先垂範の精神です。これが、実にすばらしい。

出典:『”弁当の日”がやってきた』p45

※この写真に写っているのが平井先生なのかは、調べてもわかりませんでした。

私は、次のような持論を持っています。

「私の”言うとおり”に、やれ」という人には、従わない。

「私の”やるとおり”に、やれ」という人には、従う。

口だけの人間の言うことを、私は聞きません。

みなさんも、「時間を守れ!」と言いながら自分は時間を守らない上司には、従いたくありませんよね?

だから、子どもたちに「弁当を自分で作ってきなさい」と言い、きちんと自分も弁当を作ってくるこちらの先生方が、すばらしいと思うのです。

小学5・6年生にもなれば、大人をよく見ていますからね。

口先だけの先生は、通じなくなってくる年ごろです。

※補足

平井先生に限らず、担任の先生は自分で弁当を作ってきたようです。

4.【番外編】私の実践

私も自分の勤務校(中学校)で「弁当の日」を実践するときは作っていきました。

といっても、教師になったばかりで忙しく、大学時代からお世話になっていた「Cook Do」のチカラを大いに借りましたが・・・・・・

出典:味の素公式サイト

「弁当の日」は、いいですね。

弁当を食べる時間は、勉強が得意も苦手も、足が速いも遅いも関係ありませんから。

実際、普段は口数が少なくあまり前に出ない女子が鮮やかな弁当を作ってきて喝采を浴びていました。

出典:『100年未来の家族へ ぼくらがつくる”弁当の日”5.7.5』p92

また、普段は私が怒ってばかりいた男子が、

「先生のために玉子焼き作ってきたぞー!」

と、一つ分けてくれたことも忘れられません。

「弁当の日」に慣れてきたら、ホットプレートを持参し「ライブクッキングやでぇ」と言ってヤキソバを作ったこともありました。

「私たちの分もあるの??さすが先生!!」

「ヤキソバにチクワを入れるの?いやいや、それはないわ~!」

「人参の切り方、雑すぎやない?」

などと、教卓を囲んでクラス中盛り上がりましたね。

あぁ、楽しかった。

5.まとめ

このように、先生方や栄養士の方の”知られざる苦労”に支えられ、「弁当の日」は成功したのです。

ただ、「弁当の日」の主眼は調理技術の向上ではありません。

家族の絆を深めることです。

なぜ、弁当を作ることで家族の絆が深まるのでしょうか?

次回はそれについて書きます。

ご期待ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

👇👇続きはこちらです👇👇

引用した部分は、note上で読みやすくなるよう改行などを加えました。

また、太字にしたのも私です。

出版を目指しています! 夢の実現のために、いただいたお金は、良記事を書くための書籍の購入に充てます😆😆