死を志す日本兵がいたのはなぜ?――映画『三島由紀夫vs東大全共闘』の感想。

こんにちは、渡柏きなこです。

今回、ひさびさにいい映画を観まして、いつもならツイッターで書くのですが、長くなりそう、かつセンシティブな内容になりそうだったので、こうしてnoteに書いています。

先に言っておきますが、私は戦争に賛成の立場はとっておりません。アレは政治の失敗によって引き起こされる、理不尽な死の塊です。その前提で、というお話をさせて頂きます。どうぞご理解を。

さて、この記事を開いた方はタイトルの言葉が気になっていらっしゃると思います。もちろん早速お話します。映画のざっくりした感想については、ツイッターでお読み下さい。

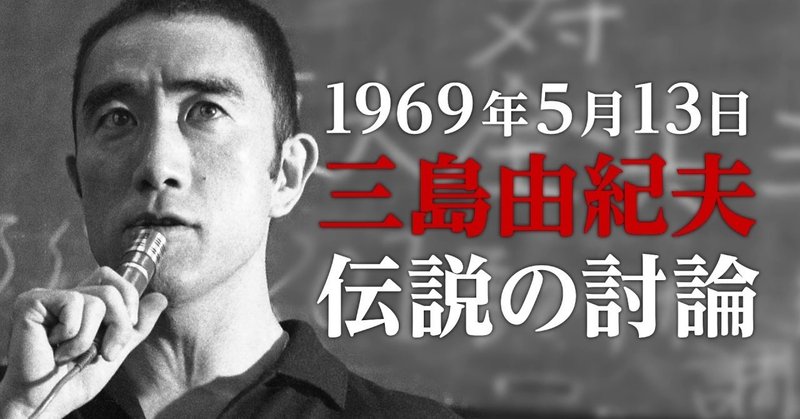

【三島由紀夫vs東大全共闘】

— 渡柏きなこ (@wtgs0806) June 21, 2020

素晴らしいドキュメンタリーだった。感動した。言葉は難解で、当時の社会についてある程度以上知識がなければ本質的に『観た』とは言えないかも知れないが、三島由紀夫が想像よりもユーモアに溢れた、大変気持ちの良い人物だったこと。それがわかっただけでも収穫だった。 pic.twitter.com/tvhQT2kBe6

本題に入ります。『死を志す日本兵がいたのはなぜ?』。私はこの映画でやっと合点が行きました。ただ死ねと言われて死んだのではなく、彼らは彼らなりに、死ぬ道と生きる道とを、きちんと天秤に載せて計っていたのかも知れないと思ったのです。ちょっと待て、と思う方がいらっしゃるでしょう。そうですね、『日本兵は死なんて志していない』はずです。まずはそちらを話さなければなりません。彼らはできることなら生きて日本へ帰ってきたかった。そのはずです。私もそう思います。戦争を題材にした沢山の作品で、それは描かれていますね。

爆撃機に乗って飛び立つ前日、涙をこらえながら妻を抱く兵士。赤紙を受け取って絶句しながらも笑顔を装い、「光栄だ」と喜んで見せる兵士。部下の本当の気持ちを察し、非国民と揶揄されながらも「生きて帰ってこい」と伝える兵士。実際に居たかどうかはともかく、あの兵士たちの姿が当時の日本に生きる人々の、本質的な心の声だったことは言うまでもないと思います。彼らは全員、願わくば生きていたかった。

ですが、当時の日本には『戦争へ行って、死んでこい』という気運があったのも事実です。上記の兵士たちはいわば、マイノリティとして描かれる。当時のマジョリティ――多数派だったのは「生きて帰ってこい」と部下に伝える兵士を「非国民だ!」とやじる側。当時の社会のモードは基本的に戦争万歳、天皇陛下万歳。国のために死ぬのは幸せ。絶対生きては帰ってくるな。そういう異常な状況だった。

国全体が異常な精神状態だったのだ、という解釈ももちろんあるかも知れません。ですが私は疑問でした。そもそもなぜ、そんな異常な気運が生まれたのか? そういう『空気』のようなものは一体どこから出発したのか? 玉音放送を聞いた人々が、これ以上人が死なないことに喜ぶのではなく、やっと終わったと肩の荷を下ろすのではなく、なぜ涙して地に伏すようなことになるのか? もしかして当時の彼らには、本当に、心の底から、命を賭してまでも守りたいものがあったのではないのか? その答えの一端が、この映画には描かれていました。

三島由紀夫は討論の中で『天皇』という言葉を何度も口にします。『天皇』という存在が『日本の象徴』であるということは、私も知識として知っていました。しかし、本質的には理解が足らなかった。三島由紀夫の語る『天皇』とは、すなわち日本そのもの――日本という国がいままで積み上げてきた文化、思考、精神、それに立脚している自分自身そのもの、それら全ての物事を指して、三島由紀夫は『天皇』だと言っている。私はこれを頭だけで理解し、ハートで理解できていなかった。もし、その考えが当時の根源的な精神であったならば、当時の日本兵が直面したのは【理不尽な戦争】ではなく、もっとプリミティブな【アイデンティティクライシス】。自分=自分の育った国、育ててくれた親、好きになった人、親しんできた文化、ものの考え方、それら全てが『他の何かよりも劣ったもの』として否定されること。それこそが『敗戦』だった。だから泣いた。『敗戦』=『辛く長い戦いの、待ちに待った終結』ではなかったから。

三島由紀夫は、東大全共闘との対決の翌年、自殺しています。憲法改正のため自衛隊に決起を呼びかけるも袖にされ、彼は腹を切ったのです。そして映画ではそれをさし、東大全共闘で論戦を繰り広げた論客・芥正彦氏は肯定的な発言をしている。「よかった」と。それが三島由紀夫の本願であったと。二次大戦を生き残った、“生き残ってしまった”三島由紀夫は、死に場所を探していたのではないかと思います。自分自身のアイデンティティクライシスにすら、自分は命を賭して戦うことができなかった。そういうコンプレックスのようなものが三島由紀夫にはあったのではないか? そこまでを理解していたからこそ、芥正彦氏は「よかった」と語るのではないでしょうか?

第二次世界大戦というものは、遠い昔のおとぎ話ではない。これも私は、本質的には頭でわかっているだけです。ですがひとつだけ、今回のことでわかった気がします。アレは異常な精神状態が引き起こした一時の幻のようなものではなく、『自分の存在が全否定されるくらいなら、命を賭して戦う』という人間の根源的な形質を、個々人が一斉に発揮した結果、大量に人が死んだという事件でもある。そういう見方も充分できる。それならばこれは、現代においても充分起こり得ます。戦争映画に出てくる、生きたいと願うものを揶揄する大人。彼らを私は、心の底では馬鹿にしていた。そんなことより命の方が大事だろうと。何を阿呆なことを言っているのだと。そしてやはり、多くのメディアではそういう描かれ方をしている。しかし彼らの精神性は、私たちとそう遠くない。いつのまにか我々は、彼らの側に立っているかも知れない。そのことを肝に銘じておかなければいけないと思った。それがこの映画の感想です。

一番言いたかったことがそれなので、今回のお話はこれにて終わります。しかし参りました。私はこれ以降、いままでと同じような目線では戦争を題材にした映画を観ることができない。とんでもない映画でした。古きを知り、新しきを知ることの重要性を感じます。もちろん、ここに書いてあることが間違っている側面があるかも知れません。私は無知です。三島由紀夫がこんなにもユーモラスな人間であったことすら、私はこれを見るまで知らなかった。こういう映画を観る機会に恵まれて、良かったと思います。

それではまた、何かの機会にお会いできればと思います。最後までお読み頂いて、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?