短編小説 邪神と宝刀

1159年。

俺たちは戦いに破れた。

追手がかかり、我が一門は散り散りになってしまった。

京の都、待賢門で破れた俺は逃れ、信濃路から関東方面に向かった。ここに来るまで途中で何度か野武士と出会い、戦いになる度に打ち倒してきた。馬は途中で失くしてしまい、重い鎧も道中に捨て置いてきた。

季節は冬。もうすぐ年が明けようという時節だった。戦い疲れた俺は街道を外れ山中に迷いこみ、あてもなく雪道を歩いた。人里なんぞどこにも見つからない。

腹の虫がぐうと鳴る。

しばらくまともな飯を食っていない。食料などとっくに尽き、真冬の山中では食えそうな物は何もない。俺は木の皮、草の根を腹に入れ、なんとか飢えを凌ぎつつ歩いていた。

谷を渡り山を越え、丸二日は山中を彷徨っただろう。さすがに飢餓と疲労で歩くことさえままならなくなってきた。

山を歩いて三日目の夜だ。疲労も極まり、注意が落ちている。油断すると意識を失ってしまいそうだ。俺は疲れながらも山の頂きに登りきって、麓を展望した。一縷の望みだった。もし目の届く限りに人家が見つからないようであれば、死を覚悟しよう。

頂上から見下ろすと遠くに煙が見えた。煙は蒸気を含んでいるようだ。おそらく飯を炊いている。俺は飯を求め煙の元まで、力を振り絞って急いだ。

煙の元は猟師小屋だった。中では女が朝餉の支度をしていた。俺は女に必死に頭を下げ一飯の食事を請い、どうにか施してもらえることになった。飢え死を覚悟していたつもりだったが、それでもやはりどうしても飯は食いたくなる。人の業はどうにもならん。

粟飯に野菜の味噌汁、温かい飯を食うのは久しぶりのこと。俺は馳走に満足した。

「うまい……」泣きながら俺は食った。

飯を食ったらすぐ帰ると約束を交わしていたが、意に反して思うように体が動かなかった。この小屋は立派な屋敷という訳ではない。あまり世話になっては迷惑だろうと思っていた。

これまで獣や山賊と次から次に戦い、気を張り続けていた。飯を食ったことで気が弛んでしまったか、行かねばと思いつつも体がどうにも動かない。

女に事情を話すと同情してくれて、疲れを癒してから行くようにと勧められた。人の暖かさが心地良かった。

久しぶりに人と接して安心した俺は、とたんに意識が遠くなって眠りに落ちた。

夕方頃に目が覚めた。この小屋に来たのは朝のこと。ずいぶん眠っていたようだが、女の夫がまだ帰ってきていなかった。どうしたのだろうか。女に夫の行方を聞いてみた。

「ここは継母山(御嶽山の一峰)の麓、大洞という里で、里の長者は大洞太郎と云います。里では毎年、神に生け贄を捧げる習わしがあるのですが、今年は長者の番なので、今晩、長者の娘を生贄に捧げることになっています。里の者が不在なのは、みな大洞太郎の屋敷に行って生け贄の支度をしているところなのです」

「生け贄?はて、神とはいったいどんな神なのだ?」

「この土地の昔からの神です。生まれた時には既におわしましたので、いつからいるのか分かりませぬが……里の者は誰でも知っています」

女に生贄の習慣のことを聞くと、神は “白髯明神” という名の霊験の強い神で、毎年一人の生贄を求めているとのこと。贄を怠ると里が荒れ収穫は絶無、飢饉に陥ってしまうとの話だった。

今年の生け贄は長者の番。しかし長者の家には一人娘しかいない。長者が金を出すから誰か生け贄を代わってくれと嘆願するも、どこの家も代われる者がいなかった。もう贄を奉じる刻限が近づき、渋っていた長者もやっと覚悟が決まり支度をしているところだと言う。

生贄を要求する神か。

神とは人に幸いするものではないのか。人命を絶つなど、およそ神とは思えぬ所業。

さては妖怪の類いが民を騙しているのではと思い、一飯の恩義のため、俺はその邪神を斬り捨て里の害を取り除こうと考えた。

「俺はもうこの世に望みもない。娘の身代わりになり、長者を救いたいと思う。日が暮れないうちに長者の家に案内を願いたいが、よろしいか」

俺が言うと、女は早速長者の屋敷まで案内すると言った。俺は長者の屋敷へと出向いた。

屋敷に着いて身代わりになる由を説明すると、沈んでいた一家にどよめきが走り、屋敷は生き返ったようになった。

「娘の大事は一家の浮沈に関わること。どこのどなたか存じませぬが、まことにかたじけない。御仁、なにかお望みのことはないであろうか?」

屋敷では丁重にもてなされた。

まず入浴を勧められ、髪を結んでもらった。白羽二重(絹製白の内着)の二枚重ねと浅葱色の袴が用意されたので、ありがたく着物を着こんだ。

次いで奥座敷に通され、豪華な食事で長者から饗応を受けた。おそらくは身代わりの気が変わらぬ為のもてなしだろう。俺は酒を呑み、飯を存分に食った。腹を満たし精をつけ、邪神に一太刀浴びせようと意気込んでいた。

「馳走になった。あとは時間に遅れないように白髯明神の元に送ってくれ。それと一つ頼みだが、この太刀は俺の長年佩き馴れている太刀だ。すまぬが櫃と共に一緒に供えてくれないだろうか」

里の者たちは、まさか俺が神を調伏しようなどとは露ほども思ってはいまい。

「相分かった」長者は答えた。太刀の備えの約定がとれたようだ。

里の者たちは惜しくも立派な若大将を失ってしまうだの、実に残念なことだのと言っていたが他に策が浮かぶわけでもなく、櫃の蓋を閉じた。悲しんだところで、相手が神ではどうすることもできないと思っているのだろう。きっと里の中にいるばかりでは、事態の本質は見えない。余所者の立場が幸いして、俺にはたぶん邪神の本性が見えている。

里の者たちは前後八人がかりで俺の入った櫃を、白髯明神のいる森に運んだ。森の庭の真ん中には一坪ほどの石があり、その上に櫃が置かれた。

石の先には神を祀る宮があった。里の者たちは神前に火を点け、里の神官は祝詞を挙げた。

祝詞が終わると長者が櫃まで近づいてきて、「これで御仁ともお別れじゃ。なにか遺言はないか?」と訊いてきた。

「言い残すことはない。ただ、さっき言った太刀は俺の入念の道具なので、必ずここに添えてくれ、頼むぞ」俺は笑って答えた。

里人は太刀の柄をたたいて「太刀はこの通りここに」と告げた。

これで準備は整った。

その時びゅうと突風が吹き、何やら空気が異様となった。里の者らは恐怖に駆られ、森から一目散に逃げだした。

里の者たちの足音が遠くなったのを聞いて、両肘を張ってフンッと力を入れた。櫃を内から壊し、外の様子を窺った。まだ白髯明神の姿はない。

俺は太刀を取って神前に進んで宮の縁に座ると、神経を澄まし四方に気を配った。

邪神を待つ間、己が境遇を振り返り、世の栄枯盛衰に想いを巡らせていた。考えてみれば、時の流れと権力の推移は不思議なものだ。俺が敵を追撃し、斬ろうとしたまでの勢いは良かった。しかし、一旬のあとは戦場となった待賢門より洛中に入る余地もなく、劣勢に追われた。その後は父に従い美濃路を下り、父はじめ一族郎党と別れ別れになり、彷徨い歩いた挙げ句、此処で邪神の生贄にまでなっている。

本当に天は気まぐれだ。

普段の大晦日であれば八幡神にお参りにでも行って、一族郎党の祝詞でも受ける身分だったのに、不思議な因果で俺は邪神を待っている。

俺は溜息を漏らした。

寒風が肌を刺し、雪が降ってきた。時刻は子の刻ほどだろうか。風がいっそう強くなり粉雪が舞うと、神前の灯が消えた。

雪明りを頼って周囲を見る。

“来る……”

縁を離れ刀を握り身構えた。

一陣の突風が吹き、邪神が来襲した。

邪神は咆哮をあげながら空中より飛び降りてきた。

音の方を見ると、六尺ほどの影が櫃をバキバキと踏み潰している。

俺が抜けた櫃は空だ。もぬけの櫃に憤った影は、俺めがけて一心に飛んできた。

俺は刀の柄をしっかと握ると、抜き打ちで真っ二つに斬りつけた。

巨大な影は刀を受け、勢いで後方に吹っ飛んだ。

仰向けに倒れているところに走り寄り、踏み込んで再度斬りつける。

太刀は左の股を斬りこみ、勢い余って櫃の置かれる石まで切りつけていた。

影は起き上がり、フラフラと動いて姿を消した。影の倒れていた場所には、脚とおぼしきものが残っている。

灯が消えてしまったので夜中のうちは周囲がよく見えないだろう。

俺は邪神の正体を見るのに、宮の中に入って夜明けを待つことにした。肱を枕に横たわってみたが、意外とすんなり寝れた。

近くに気配を感じない。どうやら邪悪な影は去ったようだった。

年が明け、平治二年元旦。

長者の大洞太郎は早く起きて、里の者や下人を連れ、かの武士がどうなったかと白髯明神の森に見に来た。社前の庭は血が紅く雪を染めていた。

見ると大猿の脚が一本落ちている。櫃は壊れていて、そこに武士はいない。

宮の中を覗くと武士がぐっすりと寝ていた。長者の気配に武士は起きて、言った。

「我こそ源氏の棟梁源義朝が嫡男、悪源太義平だ。戦に敗れ信濃路の山中で迷ったところ、邪神の生贄の話を聞き、身代わりになって里を救おうとした。

神とは人を護るもの。人を害する神なぞあってたまるものか。果たして邪神は獣であったぞ」

悪源太はこの時十九歳、身の丈五尺五寸八分、色白だが筋骨たくましく、美形であったという。源氏の御曹司の名乗りに長者たちは平伏した。やはり御仁は只者ではなかった。悪源太であれば里にもその名は聞き及んでいる。里の者たちは合点がいった。

悪源太一行は血の跡を追い、二・三丁(200~300m)ほど森を分け入って邪神を追ってみれば、そこには大猿の死体が横たわっていた。

猿は純白の長毛で、身の丈六尺ほど、両の手は膝に届かんばかりに長かった。

検分してみるにどうやら悪源太の初撃は、猿の左の耳を削ぎ、左肩から胸までをざっくり斬りつけていたようだった。

追って二撃目は猿の左股をぶった斬り、余力で石角を六寸ほど切り落としていた。

かくて里を害する邪悪な大猿は、源氏の棟梁源義朝が嫡男、悪源太義平によって退治された。

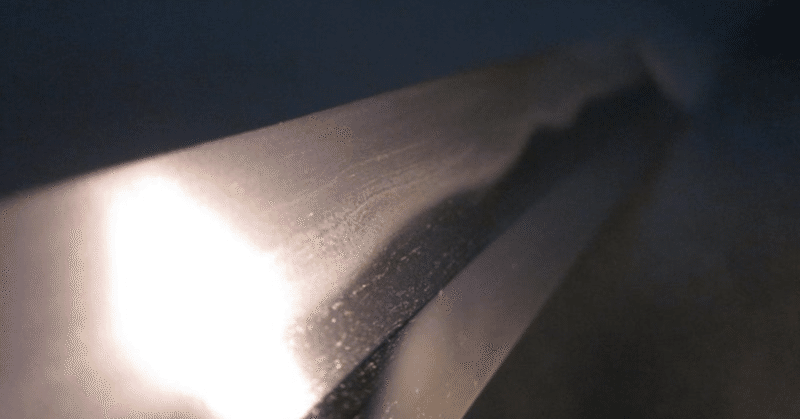

この太刀 “石切丸(石切真守)” は髯切、膝丸に次ぐ源氏の宝刀で、幾十回の戦場を往来し兜を割り胴を斬ってきた大業物だった。しかし石を切ったのは此度が初めてのことで、爾来「石切り」の号がこの太刀についた。

“伯耆国大原真守は、大同年間の名工安綱が子である。承知、嘉祥、仁寿頃の名人である。没後今年まで、実に一千六十余年を過ぎているから、今日この刀を見ることはまことに稀少である。ことにこの刀は小脇差はなくて、太刀ばかり残っていて、おおむね国宝に指定せられている。板目の肌が、羽二重のように細美で、刃は丁字乱、刃縁細かに沸え、匂深く、地景、砂流、刃の影見えて地に潤いあり。帽子丸く返り浅し、樋も彫もなきが多し。中心先細く栗尻して多く長銘を切る。”

(原典,引用:本堂平四郎 著,東雅夫 編『怪談と妖刀』)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?