「マイノリティ」が世界を変える

私はあるときにふと疑問に思ったことがある。

「資本主義って本当に良い仕組み何だろうか?」

私自身は経済学部でも、国の制度や仕組みを作る官僚でもないので、今まで社会の仕組みについて深く考えたことが無かった。ただ子供のころからお金があるか無いかで、その人のステータスがある程度決まってしまう世界に生きてきて、お金がいっぱいあれば幸せであるかのような考え方を、何となく刷り込まれてきた。

ところが私が障害者支援の仕事をするようになって、障害者が社会的弱者と呼ばれていることに直面し、疑問を感じるようになった。確かに障害者の中には、生産性で見たらそれほど高い成果を出すことが出来ない人がいることは確かだ。

しかし、近年急激に増えている「精神障害者」の中には、真面目で、良い人で、責任感が強いがゆえに、精神を病んでしまった人がとても多いことが分かってきた。彼らは人が嫌がることでも、他の人が辛い思いをしてやるぐらいなら自分が代わりにやってあげようと思い、仕事を断らず多くの仕事を抱え込み、長時間労働をした結果、身体に支障をきたしてしまったのである。

私は長年この仕事を行ってきて「なぜこんなに良い人たちが、こんな苦しい状況に追い込まれなければならなんだ?」と考えた。そしてその原因が「資本主義」にあるのではないかと考えるようになった。

「資本主義」をものすごい簡単に言えば「資本(お金)を出した人に対して利益を還元する仕組み」である。つまりは、私たちが仕事をして売上や利益を上げている目的は、会社の株主に対して利益を還元するためということになる。

「いや、自分はお客様を喜ばせるために仕事をしているんだ」

そう考える人もいるだろう。

しかし、株主から「もうこの仕事はしなくていいから、別の儲かる仕事をして」と言われたら、私たちはその仕事自体をすることが出来なくなってしまうのだ。

今私たちがそういう状況になっていないのであれば、それはもしかしたら株主と社長が同じ人で、その事業を行うことが社長(株主)の意向に沿っているからか、もしくは上場している大きな会社で株式を保有している人が沢山いるから、一人の株主の意見がそこまで強く反映されないだけかもしれない。

しかし、法律の上では会社は株主のものであり、従業員のものではないので、従業員は株主の意向に沿わなければならないのだ。これが資本主義の本質である。

そしてこの仕組みが高度な金融システムによって、さらに効率的に利益追求する仕組みになったのが現代の資本主義なのである。その結果、真面目な人ほど上司からの指示に従い、自分の心身の健康を害してでも働き続ける人が、精神を病み、障害者となっているように私には感じられたのである。

(もちろん、資本主義のプラスの側面も多分にあるため、ここではあえて資本主義のマイナス面を強調して書いたことをご理解いただきたい)

そんな中で現在障害者支援の世界では「障害」を個人の問題として捉えるのではなく、社会の側に原因があると考える「社会モデル」という考え方が注目を浴びるようになってきた。

もともと「障害者」という言葉は戦争で大きな怪我を負った人を社会制度で保護するために作られた言葉である。そのため、これまでは「障害」は個人の身体的な問題として捉える「個人(医療)モデル」という考え方が主流だった。しかし、現在の世界的なトレンドでは、その人の特徴が「障害」となってしまうのは、社会の仕組みに問題があるからであって、個人の問題ではないと考えるように変わってきている。

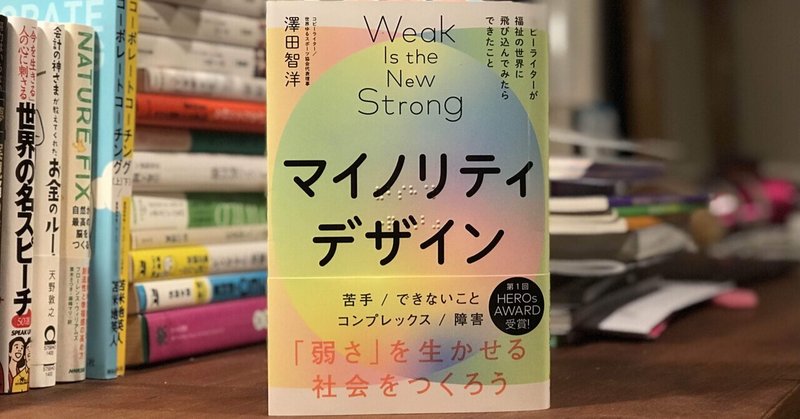

そして今回ご紹介する「マイノリティデザイン」は、まさにこの世の中にある課題を「社会モデル」で捉えなおしたら、面白いことが出来るようになった事例を紹介した本なのである。

著者は大手広告代理店に勤めるコピーライターだ。

著者は、これまでは広告を使って企業がいかに利益を効率的に上げられるかを考え、強者がさらに強者になるための手伝いをしていたそうである。

しかし、お子さんが障害を持って生まれてきたことを機に考え方が180度一変した。

「自分の子供はマイノリティ(少数派)である。もし世の中が利益追求と多数決で決まる社会なのであれば、いつまでたっても彼が生きやすい社会にはならない」

そこで著者はこれまでのコピーライティングの技術を使って、マイノリティの方が生きやすく、また活躍できる仕組みを考えるようになった。

その一つが「ゆるスポーツ」である。

通常のスポーツはナンバーワンを決めることを目的にしている。つまり「最強は誰か?」を決めることが目的になっている。これだと健康的で強い身体を持っている人しか勝者になることが出来ない。

しかし「ゆるスポーツ」は心身のハンデや男女差、年齢差があろうがなかろうが、皆が同じ基準で競うことが出来るようにデザインされたスポーツなのである。

例えばNECと共同開発した「顔借競争」は、「借り物競争の人間の顔版」となっている。

自分と最も顔が似ている人を会場から連れてきて、顔認証システムでの「一致度」が一番高い人が勝者というスポーツである。

これなら「速い」「高い」「強い」以外の要素でスポーツを楽しむことが出来る。

このように、個人の能力の優劣で勝敗が決まるのではなく、いかに「フェアネス(平等性)」をデザインして、全員が楽しむことが出来るかを考えるのが「マイノリティデザイン」なのである。

もしかしたら、あなたの中にも「マイノリティ」があるかもしれない。

しかし、それは人よりも劣っている部分ではなく、それがあるからこそ、新しい楽しみ方、アイデアを生み出す源泉なのかもしれない。

ぜひあなたも自分の中のマイノリティを他の人も楽しめる要素に変えてみていただきたい。もしかしたらあなたのアイデアが世界を変えるかもしれない。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。もし今回の記事が参考になったと思っていただけましたら「スキ」「フォロー」いただけるととても励みになります!!

また一対一のコーチングをご希望される方は下記フォームから「コーチング希望」とお書きいただきお問合せください。折り返しご連絡させていただきます。

#毎日note #毎日更新 #note #人生 #日常 #毎日投稿 #コーチング #ビジネス #自己紹介 #生き方 #note毎日更新 #仕事 #働く #やりがい #幸せ #お金 #私の仕事 #子育て #教育 #マネジメント

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?