記事一覧

マーガレット・ワイズ・ブラウン作、レナード・ワイスガード絵、内田也哉子訳『たいせつなこと』

マーガレット・ワイズ・ブラウンの本からは、優しくてまっすぐな声が聴こえてきます。有名な『おやすみなさい おつきさま』はもちろん、『ぼくにげちゃうよ』、『きんのたまごの本』etc・・・。いずれも単純で心地よいリズムがあり、押しつけがましさがありません。そんな彼女の紡ぎだす言葉は、絵と一体になって、どんなにシンプルな物語であっても、読者に確かな充足感と幸福感を残すのです。

『たいせつなこと』について

アンソニー・ブラウン『すきです ゴリラ』

アンソニー・ブラウンはイギリスを代表する絵本作家です。2000年には「児童文学への永続的な寄与」に対する表彰として贈られる国際的な賞で「小さなノーベル賞」とも呼ばれる国際アンデルセン賞を受賞するなど、国際的に高い評価を得ています。

彼の絵本の特徴としては、稠密でありながら温かさを感じさせる画風や、イギリス人らしいユーモアなどがありますが、なんといってもゴリラに対する愛情の深さでしょう。とにかくゴ

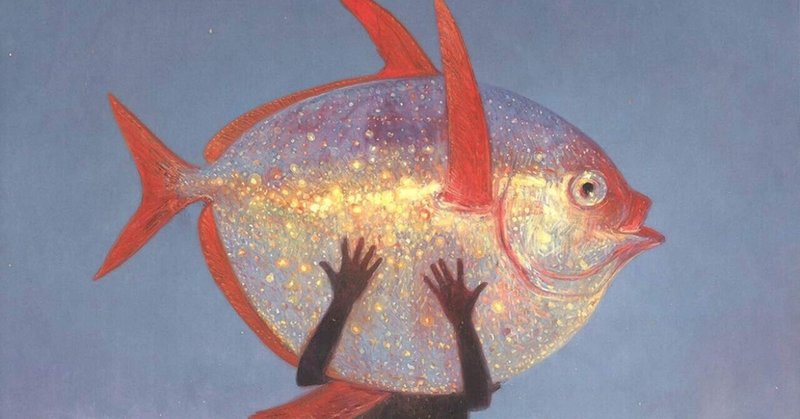

ペーター・ヴァン・デン・エンデ『旅する小舟』

夜の大海原を進んで行く一艘の小舟。一枚の紙を折って造られた、頼りなく見える舟です。夜空には一面の星が煌めき、海の中には無数の魚の群れが眼を光らせて船底の近くに群がっています。小舟を包む無数の光はこれからの旅路の希望と不安を表しているように思えます。この表紙にまず惹き込まれました。そして表紙を開くと、そこにはこちらの想像を超える途方もない世界が拡がっていたのです。

ペーター・ヴァン・デン・エンデは

エドワード・ゴーリー『ギャシュリークラムのちびっ子たち』

先日、ゴーリーの絵本の新訳がでるというニュースに接して再読。

世に“大人が読んでも面白い絵本”は数あれど、“大人のための絵本”は多くありません。その数少ない“大人のための絵本”を書き続けたのが、エドワード・ゴーリーでした。

ゴーリーの作品は柴田元幸さんの翻訳によって日本に紹介されているのですが、本書は最初に翻訳された3冊の中のひとつ。ゴーリーらしさが端的に表れていて、ファンの中でも特に人気の高