『洋館』(掌編小説/ホラー)

母からは絶対に近づいてはいけないと言われていた。

突き当たりにある門構えの立派な古い洋館は、かなり前から誰も住んでいる気配はなかった。近所では誰も近寄ろうとはしなかったが、好奇心旺盛な子供たちの興味をひくには十分すぎるほどの存在感があった。

その洋館には、真偽が定かでない様々な噂が飛び交っていた。母は「あそこには一家心中した家族の幽霊が出る」と言い、父は「150歳のお爺さんが住んでいる」と言い、クラスメイトの田中君は「吸血鬼が住んでいる」と言い、小学校の3年2組の先生は「買い手がつかないのは昔あそこで殺人事件があったのかも」と言う。共通しているのはどの噂も薄気味が悪いことなのだが、どれもが噂の範疇を超えていなかった。

ただ、一人だけ、噂ではなく真実を知っているかのように語る人物がいた。普段よく遊んでもらっている夏太郎さんだ。夏太郎さんは近所に住んでいる中学生で、小さい頃からずっとそこに住んでいる。

「いいか。絶対に誰にも言うなよ」

「うん、言わない」

「俺、見たんだ。あの家の窓から金髪の男の子が顔を出したんだ」

「ほんとに? 」

「俺がまだ小学生だった頃、天野宮神社の七夕祭りからの帰り道、あの家の前を通った時に見た」

「外国の人ってこと?」

「たぶんそうだと思う」

夏太郎さんは冗談や嘘を言う時は大抵ニヤニヤする。でもその話をした時はニヤニヤしていなかった。

「絶対の絶対の絶対っ? みんな、いろいろなこと言って怖がらせるもん」

「俺のは本当だよ」

「のの様に誓える?」

「ああ、のの様に誓って本当だよ。この目ではっきり見た」

「ゆ、幽霊かな?」

「そうかもしれないな・・・」

のの様というのは、この界隈の子供たちが親しみを込めて呼ぶ仏様の呼称だ。夏太郎さんの話はどうやら本当らしかった。

僕はその話を聞いて以来、洋館の前を通るたびに窓が気になってしかたなかった。怖いけれど、気になる。目をそらしたいけど、ちらっと見たくなる。そんな毎日が続いた。

でも、金髪の男の子は一向に姿を見せない。次第に、僕は洋館の前を通っても窓を見なくなった。

*

僕は中学3年生になっていた。

高校進学に向けて受験勉強の日々を送っていた。もうすっかり洋館の話なんて忘れていて、まわりでも洋館の噂をするような人間は一人もいない。

「じゃあな!ヒロさ〜、ゲームばっかやってたらさ、志望校落ちるぞぉ、ちゃんと勉強やれよ〜」

「うっせえよ、お前もちゃんとやれよ!」

昨年から通っている駅前の進学塾の授業が終わった。塾友達とも別れ、鼻歌交じりで自転車を走らせていた。街は黄昏色に染まり、空の藍色が濃くなっていく。いつものように、あの洋館の前を通っていた時だった。

「ん?」

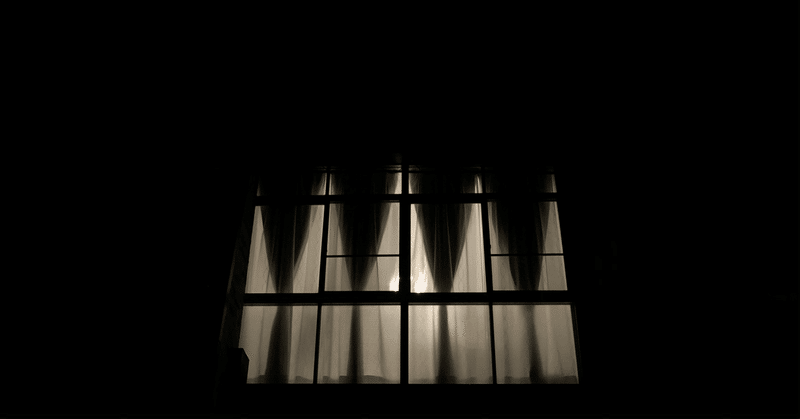

洋館2階の窓の一つに明かりがついている。洋館の門は蜘蛛の巣がこびり付いて堅く閉ざされていて、誰かが敷地内に入ったような痕跡はなかった。

じっと窓を見ていると、カーテンごしに人影がうつった。金髪の白人の男の子に見えた。その瞬間、忘れていた記憶が一気によみがえり、背筋がゾクッとした。

「夏太郎さん・・・夏太郎さんに言わないと・・・」

鼓動が早くなっていく。僕はそのまま、夏太郎さんの家にまっすぐ向かった。インターフォンを押すと、夏太郎さんのお母さんが出てきた。

「あら、ヒロくん。どうしたの?」

「こんにちは。夏太郎さんはいますか?」

「あれ聞いてなかった? 夏太郎ね、東京の大学に進学したの」

「ってことは」

「そう。今ここに住んでないのよ~」

「あ~」

「どうしたの? ヒロくん、なんだか顔色悪いわよ」

「なんでもないです」

「夏太郎になんか大事な用事だったのかしら? 」

「・・・はい」

「じゃあ、携帯電話の番号、教えてあげるから直接かけてみて」

帰宅後、僕は手を震わせながら、夏太郎さんの携帯に電話をかけた。

「もしもし? 誰? 」

「ヒロです」

「んんっ、ヒロ?? 」

「小学生の頃に遊んでもらっていた・・・」

「あー、ヒロか。ひさしぶりだね〜。っていうか、なんで俺の番号知ってるの? 」

「おばさんに聞いて・・・」

「そうなんだ。で、急にどうしたの?」

「見たんです! 僕見たんです! 」

「おいおい、落ち着けって。何があったんだ」

「僕、さっき見たんですよ、あれを」

「あれって? 」

あの話をしたのはもう5年前だ。あの頃、夏太郎さんとはいろいろな話をしていたから、忘れていてもおかしくはない。

「・・・金髪の男の子です」

「金髪の男の子?」

「あの洋館の・・・」

「・・・」

嫌な記憶がよみがえって驚いたのかもしれない。携帯の向こうの夏太郎さんはしばらく沈黙していた。

「ヒロ、まさか、お前見たのか? 」

「はい、ついさっき・・・」

「あの・・・、落ち着いて聞いてくれ」

「はい」

「あの話、実はつくり話なんだ・・・」

(了)

読んでもらえるだけで幸せ。スキしてくれたらもっと幸せ。