まわりからいなくなって

悲哀を感じる。

まわりにあったものが失われたことに気づくとき、そこには悲しみや寂しさが漂うものだ。

そして、多くは勝手に失われるわけではなく、人的行為によっての喪失だから、気付いた時の哀しさは増すばかり……。

マリオ・プラーツの『ローマ百景』は、「私はローマの脈に触れ、その息を心配しながら見つめてきた」プラーツが「ローマに対して私は重病人の枕元に立ち会う動揺した証人の立場にあったことに気づい」て書き綴ったさまざまなコラムを集めた本。何かが失われていく場面、失われた場面に出くわしながらその喪失に対して成す術がないというのはなんとも物悲しい。

ローマという古代から3000年近い歴史を重ねてきた都市自体、古代のみならず、その後の中世、ルネサンス期、バロック期とさまざまな時代とその終わりを堆積してきた都市だ。

それがしっかりと堆積され続けているのなら、悲哀も感じずに済むが、それは同時に徐々に失われていくものだからどうしても悲哀が生まれる。

しかも、それは場合によっては失われたもの同士のせめぎ合いだったりする。古代を掘り起こすために、その上に堆積した中世やルネサンスの記憶が破壊されたりもするのだから。

まわりにいなくなって

しかし時代の流れとともに失われていくのは時代の記憶としての遺跡や街の風景のようなものばかりではない。

もっと身近なのは、やはりまわりにいた人がいなくなることだろう。

プラーツは、1949年のイギリス人のローマ研究者であったユージェニー・ストロングの死に際してこう書いている。

彼女が最も残念に思ったことのひとつは、人生の最後の時期に経験したことであったが、講演会への招待がもはやこないということであった。

かつてはストロング夫人の講演は人気で、「講演会のメイン・イヴェントがストロング夫人の到着であるという一時期が、かつてローマにはあった」のだと、プラーツは言う。

若い頃は、フレデリック・レイトンの『トロイのヘレネ』という作品で、モデルとなったこともあったらしい。

その彼女に晩年、講演会の依頼がこなくなり、「彼女は自分がローマの知的生活の中心にもはや位置していないと感じ、傍らに追いやられた気がしたが、それが耐えられないことであった」のだ。かつて、まわりにいた人たちがある日いなくなったことに気づくという事態が起きた。

「そんなことが、いかにして起こりえたのであろうか」とプラーツは問う。そして、こう続ける。

「教養」とは人間たちの哀れな争いを超越したものではないのか。当時、人種的偏見をもつファシストの講演者が「教養」であると思いこませようとしていたものが、ほんとうに「教養」であったとでもいうのであろうか。ストロング夫人が示した政治的態度ゆえにイギリス政府は彼女を反政府的とみなしたが、それでも彼女はイギリス人であった。学者たちの臆病な集団は自分たちの集まりに彼女を招くことによって立場が危うくなることを怖れたのである。その結果、ヴェネト通りのレジーナ・ホテルの2つの部屋に引っこんだときには、彼女はほとんどひとりぼっちの状態であった。

人々の臆病さが、かつてはこぞってそのまわりを取り囲んだストロング夫人を孤立させて苦しめた。臆病さとはほんとうに残酷なものだと思う。

時が移ろえば、人々を取り巻く状況は変わり、考えも価値観も変わる。誰と付き合うかも変わるし、老いて病気や死も訪れる。

そこで、人々のあいだのつながりは変わるのは致し方ないものだとしても、あらためてこういう話を読むと悲哀も感じずにはいられない。

趣味人のコミュニティ

もうひとりプラーツは、1945年の親しい骨董商アルドゥイーニの死に際してもこう書いている。

アルドゥイーニは老いていくことをあまり喜んではいなかったから、そのことを知ると友人たちのある者は、いつからか誕生日のお祝いを言うこともやめてしまった。40歳代をすぎたばかりで、彼にとっては、人生は依然として祝宴であった。いつ果てるとも知れないヴァカンスのような気ままな生き方はとりたてて熱狂的なところはなかった。容赦なく追いかけてくる「時」と競争するということが彼の生き方ではなかった。

アルドゥイーニは、抜群の記憶力で広範な知識を有した骨董商だった。

けれど、プラーツは彼が決してそうなることはなかった作家あるいは研究者としてのアルドゥイーニを妄想する。

だが、現実のアルドゥイーニはその膨大な知識を書籍などの形に結実させることなく、それを友人や知人との会話のために用いた。

イタリア語の「アンティクアーリオ」という言葉は今では「骨董屋」を意味するが、元来の意味は「古代の研究者」である。私はしばしば自問したものである、アルドゥイーニが本来の「アンティクアーリオ」ではなく、今日的な意味の「アンティクアーリオ」になったのは、いかなる気まぐれであろうか、と。彼の教養は文学者のそれであった。彼は読んだものを驚くほどよく記憶しており、それは才気煥発とはいえ儚い会話に費やされるよりは、もっとよいもののために使われるべきであった。しかし、その類い稀な記憶力を自分のために活かすことは最後まで延期して、彼はそれを気前よく友人たちのために役立てた。

1940年代の話なので、プラーツは「儚い会話」よりも、なにかしらの書物として残す方が「もっとよりよい」と考えているが、今日では必ずしもそうではないだろう。

現代でも、アンティクアーリオだったアルドゥイーニのまわりにできたような、そんなコミュニティはある。それは書籍やインターネット上の情報からは得られない「教養」が交換される価値ある場となっている。

まさにAIの時代が訪れようとしている今だからこそ、AIが扱えない教養が存在する、そうした場に価値が置かれる。

少し前の時代であれば、会社や地域コミュニティに限られがちだったそれが、インターネットなどの技術の力とそれによって開かれた社会の雰囲気が組織や地域の壁を越えたコミュニティを可能にしている。

プラーツがアルドゥイーニの死を悲しむコラムのタイトルは「趣味人の死」と題されているが、現代はアルドゥイーニのような趣味人たちのコミュニティが増えつつある。しかも、その趣味のレベルは高い。

想像するに、過ぎ去りし時代のイタリアには、自らは文学者ではなくとも、文学者に匹敵したり、あるいは凌駕することのできる人士が数多く存在したのである。

とプラーツは書くが、現代の趣味のコミュニティでもそれに匹敵する場は少なくない。何故なら普段プロとして活躍する人が、そうした趣味のコミュニティに参加するようになっているからだ。

祝宴としての人生の終わりに

そんな趣味のコミュニティを20世紀初期の時代に形成したわけだから、アルドゥイーニの店には、自然と多くの人が集まった。

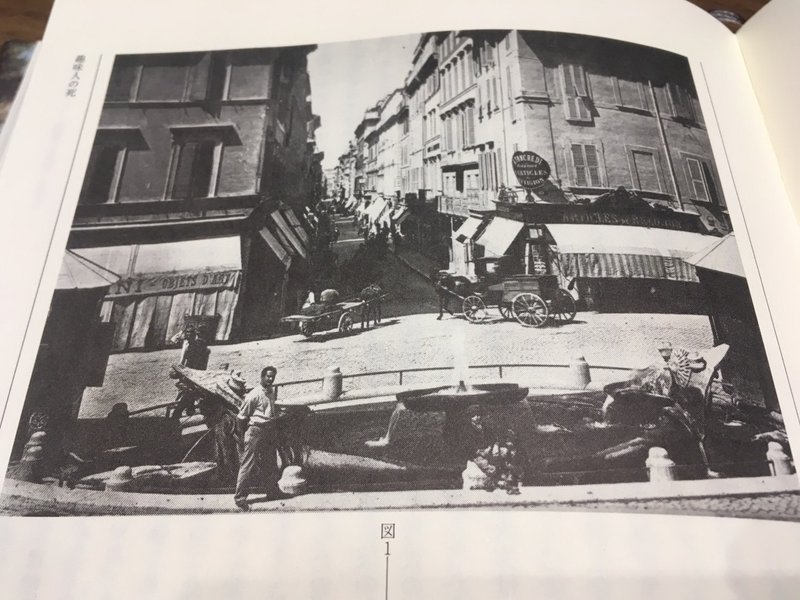

最初はフラッティーナ通りにあったアルドゥイーニの店は、のちにスペイン広場、「キーツ・シェリー記念館」の隣に移ったが、それはひとつのサロンであった。(中略)彼のおかげで、スペイン広場のあの一角は舞台の場面のように華やいでいた。

そんなサロンの主人が突然亡くなったのだから、その喪失感は大きかっただろう。

プラーツはその悲哀を表すのに、アルドゥイーニの生前のこんな逸話を紹介している。

ローマから30キロほど離れたティヴォリにある、今では世界遺産にも登録されているエステ家の別荘ヴィッラ・デステの庭園をアルドゥイーニほかの友人たちとともに訪れたときのことだ。

「かつては華やいでいた眺めが廃墟と化しているのを目の当たりにして、われわれの心は重くなった」とプラーツは感じたという。ここにも喪失にともなう悲哀がある。

しかし、その悲哀の雰囲気をアルドゥイーニが一変させたのだ。

パーゴラの蔭でアルドゥイーニは、庭園の壁の外へと下に向かってザワザワと音を立てながら快活に流れ落ちていく水音を聞きつけて、突然の感動に見舞われた。(中略)流水の響きを聞くと、古のイタリアの土地の感覚と、昨日と明日に対する感覚が蘇った。それは決して死滅しない声であった。そのとき、われわれ一行は、なぜとは説明できないが、陽気さをとりもどした。現に目にしている廃墟もひとつのエピソードにすぎない、ほんとうに大切なのは古くからの永遠の声、世々を経ていつもあの場所、あのパーゴラの下に響いていた流水の音なのだと感じたのである。

「死滅しない声」を見つけたプラーツ一行は「陽気さをとりもどした」。そのきっかけをつくったのが、今はなきアルドゥイーニであることを思うと、その喪失の悲哀は増幅される。

世界がさしだす大きな舞台はさまざまな音を発しているが、その音に対してアルドゥイーニのあのように敏感な弦がもはや反応しないのだと思うと、世界が貧困化したような気がする。たとえ世界は際限もなく大きく、彼は人間という小さく脆い楽器にすぎなかったにしても。

こう最後までまわりに慕われていたアルドゥイーニの死がまわりを悲しませたことと、晩年まわりに人がいなくなり悲しみながら晩年を過ごしたストロング夫人の死がやはりまわりを悲しませたことは、事情は違えど、まわりにいた愛する人がいなくなることの悲哀を感じる。

その喪失は必ずしも死によってのみ生じるわけではないのは、ストロング夫人の晩年の例でも明らかなとおり。しかも、その喪失はきわめて簡単に起こってしまう。

石の生命も植物のそれと変わらない

もう一度、人以外の喪失の話に戻ろう。

プラーツは屋上からみたローマの風景を見ながら、こんなことを考える。

背景に見えるあの荘重な石の塊は常にあり続け、人間の運命のさまざまな変転の只中にあって堅固な要塞、不動の尺度の役割を果たしてくれると、人はほんの昨日までは思っていたかもしれない。そう、最初に変わるのは女性たちの衣装であり髪型であり、続いて椅子のスタイル、屋上テラスの手すりに置かれる鉢植えが変わり、やがてはるかにゆっくりと家々の屋根の形が変わっていく。だが、あのクーポラだけは長く変化せず、死すべき人間のわれわれにしてみれば、永遠と思われたかもしれない。

人のスタイル、鉢植の植物などは移ろいやすく、人の人生もまた永遠には続かないことは、何千年もの前のシュメール人の王ギルガメッシュが「友人の死に狼狽し、自分にも同じ運命が待ち受けていることを受け入れたがらず、死からの救済を求めて世界の果てまで旅をした」人類最初の物語とされる、『ギルガメッシュ叙事詩』を「その間の長い話をはしょれば、結局は何も残らなかった」と称し、物語が生まれるのはわれわれが死ぬからで、人は古代から不死を願ってきたとする『トランスヒューマニズム』のマーク・オコネルの言を待つまでもなく、明らかだ。だからこそ、ストロング夫人やアルドゥイーニの死に際してプラーツは悲哀を評するのだ。

しかし、そうした儚い生にくらべれば、遥かに永遠を全うしそうな存在でも、やはり永遠なんてものを期待すること自体おかしなことであるのにプラーツはこんな風にして気づいてしまう。

だが、今では石の生命も植物のそれと変わらない。野の花と同じように、石も開花し、風がその上を吹き過ぎたならば、消え去り、どこにあっとかさえ忘れ去られる。それゆえ、屋上テラスからクーポラや塔を見るときに、それらが野の草の花や茎と同じほど儚いものだと思うと、胸が締めつけられる。それらを芸術が、あたかも神自身の作品であるかのように、永遠に聖化したと、不遜にも私たちは思っていたが、それらはわれらの姉妹である動植物と同じ、移ろいやすきものにすぎない。

こうした喪失が時の流れにともなう自然なものであれば致し方ない。

けれど、人々が臆病すぎたせいで、ストロング夫人の晩年が寂しいものとなったように、人々の行為が何らかの喪失に関与しているのだとしたら、どうだろう?

臆病さを封じ込めて

今この時代、人の行為による喪失ということで真っ先に思いだしてしまうのは人新世のことだろう。

何故、人類がいまだに地球外生命と出会ったり、その存在を示す信号を受信したりすることがないのかという問いに対して、我々の銀河系に存在し人類とコンタクトする可能性のある地球外文明の数を推定するドレイクの方程式と、そこで推定される、生命の誕生の可能性がある惑星の果てしなく膨大な数を前に、それでも人類が地球外生命に出会わない理由として、

もしかすると宇宙は、長期にわたって持続可能な技術文明を生まないのかもしれない。宇宙の全歴史を通じて存在してきたあらゆる系外惑星を対象にしても、そのような文明はうまれなかったのかもしれない。

と考える『地球外生命と人類の未来』のアダム・フランクの問いが表すものは、いまの僕には晩年のストロング夫人を残念な気持ちに追いやったものと同じものであるように感じられてしまう。

そう、喪失感を生む要因のひとつは人々の臆病さだだろう。

人は何かを失うことを恐れて、結局、別の何かを失ってしまう。

それは致し方ない。

しかし、そこに悲哀を感じてしまうことからも逃れようがないように思う。

だとすれば、僕らはあともうすこしだけでも勇気を出して、みずからの臆病さを封じこめる努力をしたほうが良さそうだ。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。