怪物的なものを愛でて

Goodとは何か、Truthとは何か。

何が正しいとか、何が本当のことだとか、というのは、どうやって決められると思うのか。

そして、それを決める必要はどこにあると思っているのか。どういう想定で、そうした行動の指針になるような価値観が必要だと考えているのか。

とかく、そうした固定した価値観を置きたがる傾向が世の中全般にあると思う。

だが、それが本当にどういう想定で必要なのかを検討せずに、「それがないから行動ができない」とか、「それがないからこの悪い状況が生まれている」とか、といった主張を何の分析も反省もないまま、感覚的に発する人が多いのはしょうしょう気持ちが悪い。

と同時に、同じくらい気持ち悪いのが「表現の自由」への主張なのだけれど、それが気持ち悪く思えるのは、先の正しさや良い悪いということにひとつの規範を求めるものとは真逆だと思えることが同時に主張されているように感じられるからだ。

一方で何が良いか悪いかは決めないといけないといいつつ、何を表現しようと自由だというのを、同時に聞くのはなんとも心が落ち着かなくなる。

規範と自由

僕自身の考えからすると、絶対的な規範はあったほうがいい場面は多々あると思うが、あらゆる場面でそれがなくてはいけないという主張は明らかに行き過ぎだと思っている。

規範がなくても平気な場面の方が圧倒的に多いし、規範を固定してしまうより場面場面でいまはどういう観点で何を優先し、その上でどう行動するかを関係者間で話し合って決めた方が良いシーンの方が比較にならないほどの割合であると思う。

そもそも、あらゆるシーンは複雑なもので、複雑な立場で関わる複雑な人々、そして、資源なども含めたモノとの関係で成り立っているわけだから、価値観やヴィジョンを単純なひとつにまとめようとすること自体、むずかしすぎないか?と思う。

むしろ、異なる価値観、目指すべきものをもった多様な参加者のあいだで違いを尊重しつつも、うまくやっていく方法を見つける議論をする方が建設的だと思っている。

外に規範を求める主張が、その建設的な議論に頭と時間を費やすことを避ける言い訳になることは、他者への配慮の欠如や自身の主張の吟味の機会の放棄という観点において、なんとも愚かしいとも思う。

表現の自由に関しては、個々の作品、創作行為にはあってしかるべきだ。

しかし、それはその作品や制作行為が実際に行われてはじめて、社会との関係において得られる/獲得されるものであればよい。

だから、「表現の自由」一般みたいなものを想定する必要が特にあるとは思えない。いや、表現の自由が確立された時代と比べ、現代は誰がその自由を奪うのか、誰がその自由を保証するのかがより複雑になっているのだから、かつと同じように一律に自由を考えること自体、むずかしいのではないかと思う。

誰にとって、何が自由なのか、自由であるとはさまざまな人々が生きる社会においてそれぞれ大きく異なる人々それぞれな対してどう対処してよいということなのか、そうしたことが「表現の自由」一般などというものを想定してしまうとよくわからなくなる。それに自由であるためには同時に配慮も必要だと思うが、その配慮のための思考の責任がどこかに失われてしまうように思えるからだ。

それよりもこの複雑化した現代においては、1つ1つの作品、創作行為において表現を自由を議論し、それを獲得しようとすることのほうが建設的だと思える。

拒否される自由、批判される自由

何より「表現の自由」は自由なのであって、応援でも許容でもない。

自由なのだとしたら当然「認められない自由」「拒否される自由」「批判される自由」などの面も同時に保持するつもりでなければ、そもそも自由という観点で、表現について議論する必要性がよくわからなくなる。

むしろ、こうした対立に向かえるからこそ、自由に意味があるのであって、最初から「自由ですよ」と言ってもらえることを期待してるなら、それは単に表現を受けとる側の批判する自由や拒否する自由を犯しているだけだと思える。

そして、いま、こんなことを考えているのは、20世紀のフランスの作家ジャン・ジュネの作品を読み進めているからだ。

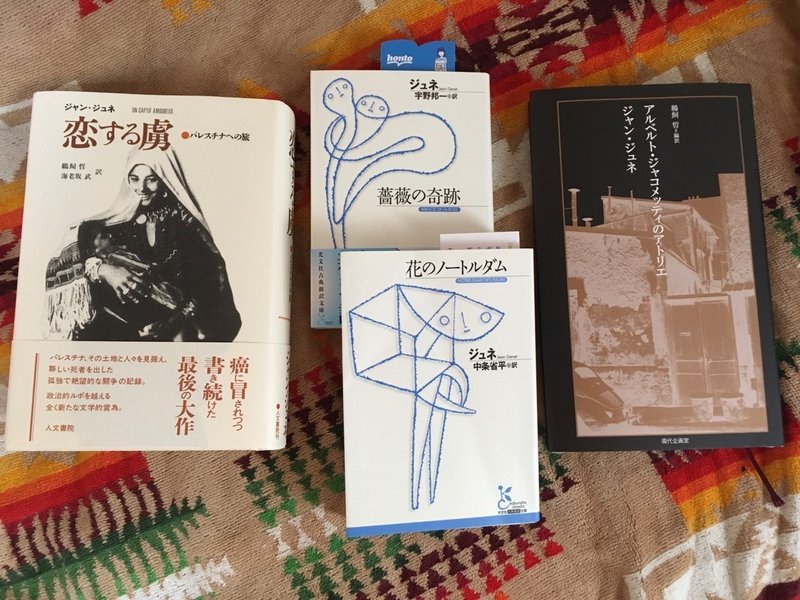

先日紹介したエッセイ集『アルベルト・ジャコメッティのアトリエ』があまりに美しすぎて感銘を受けたので、いまはジュネが獄中で書いて、ジャン・コクトーに認められて地下出版され、いまも読まれる作品ともなった小説『花のノートルダム』を読んでいる。

それだけでなく、同じく初期の小説『薔薇の奇跡』と遺作となった『恋する虜』も手に入れてある。

さて、ジュネやその作品と、規範や表現の自由との関係について。

「アルベルト・ジャコメッティのアトリエ/ジャン・ジュネ」というnoteで、すでに紹介したが、先のエッセイ集に所収の6つのエッセイのうちの1つ「犯罪少年」というエッセイは、1949年にジュネがあるラジオの依頼で書いた原稿であり、結局、その原稿を提出した上で出演が取り消された原稿を出版したものだ。そのエッセイの冒頭近くにジュネはこう記している。

思えば、1つの劇場が押し込み強盗の――おまけに男色者の――使用に委ねられたことに、すでに新聞は仰天していた。こうして私は、全国放送のマイクの前で語ることができなくなった。繰り返すが、私は恥ずかしい。夜の闇のなかに留まっていたはずの私が、昼の光の瀬戸際までのこのこ出てきたあげく、そこから身を引き離そうとあれほど努力してきた暗闇のなかへ、またぞろ引っ込んでいくのだから。

かつて押し込み強盗だった自分が書いた戯曲が劇場で演じられ、最終的に取り消されたとはいえ、全国放送のラジオの出演が決まったことに対するジュネの驚きがここにはある。

そして、その出演が最終的には取り消されたことの居心地の悪さが。

犯罪と表現

ジュネは、少年期から30歳くらいまで窃盗などの犯罪と放浪を繰り返し、何度も刑務所に投獄された経験をもつ。

1942年に投獄中に書き、コクトーの評価も得て、地下出版という形ながら処女作として出版された『花のノートルダム』を皮切りにいくつかの作品を発表した後、コクトーや哲学者のサルトルらの懇願により1948年に大統領から恩赦を受けた翌年に書かれたのが「犯罪少年」だ。

この作品の経緯において注目すべきは、ラジオの原稿と書かれたこの作品が直前に出演を取り消されたということよりも、過去に複数回の犯罪を犯し刑務所に入ったこともあるジュネが前年に恩赦を受けていたとはいえ、ラジオへの出演を依頼されて一度は放送される方向で進んでいたことだろう。

ジュネはこう書いている。

人間は――私たちがそれを欲し、この絶縁を敢行して以来――有罪ではない(無実とは言っていません)者、あなた方がその一員である有罪ではない者と、私たちがそうである有罪の者とに分かれているのですから、1つの人生の全体が、あなた方を、法廷と傍聴席を隔てる仕切り棒のこちら側に導いたことをわきまえて下さい。そこからあなた方は、危なげなく、そしてご自分たちの道徳的慰籍のために、私たちに救いの手を差し伸べることができると信じているのです。

有罪の者と有罪ではない者。そのあいだに区切り線を引くこと。

自分が有罪の側にいないという安全圏を確定するために、犯罪者側とそうでない者の側に明確な線を引き、その上で、安全と思える側、自分が良いと思っている側から反対側に手を差し伸べるような素振りさえ見せることで、自分たちの優位を感じようとする。

若い頃のジュネが犯罪を犯して入れられた施設は、「刑務所」ではなく、「矯正院」と呼ばれていたという。外にいる有罪ではない者が、その施設の内にいる有罪である者に対して、矯正のための手を差し伸べてあげる場所。

しかし、ジュネはそれが欺瞞であることを看破する。

ジュネが「夜の闇のなかに留まっていたはずの私が、昼の光の瀬戸際までのこのこ出てきたあげく、そこから身を引き離そうとあれほど努力してきた暗闇のなかへ、またぞろ引っ込んでいく」ことになった自分を恥ずかしく思うのは、まさにその欺瞞に巻き込まれてしまった自覚ゆえだろう。

昼の光による侵略行為

夜の闇は決して昼の光に救いだして欲しいと考えているわけではない。

それを知らずに、闇から光の下に救いだすことがよいことだと無邪気に考えることが昼の側の欺瞞である。

それが闇の側からすれば立派な犯罪、侵略行為であることに、光の側は気づかないのだ。

だからこそ、ジュネはこう続ける。

こう続けることで、昼の光の側の侵犯行為を明るみにだす。

私についていえば、私は選択しました。犯罪の側につきます。そして私は、少年たちを援助します、あなた方の家、あなた方の工場、あなた方の学校、あなた方の法律、そしてあなた方の秘蹟に彼らが復帰するためにではなく、それらのものを彼らが侵犯するために。

このように自分がどう考えるかを直接的に明らかにする言葉をジュネが「犯罪少年」以前に明らかにしていたことはおそらくない。

しかし『花のノートルダム』を読めば、上の引用のような思考をジュネが持っているであろうことは想像がつく。

そのジュネを全国放送のラジオ番組に出演させようとしたこと自体、それこそが当時のフランスにおける「表現の自由」的な判断だったと言えるのではないかと思う。

結果としてそれが断念されたのは、そのことに比べれば大したことではないように思う。

それは自由を認めた上で、そうはいっても好ましくはないねという政治的な意味での判断だったのだろうから。

政治的というのはきちんと議論され判断を行ったということであって、「表現の自由」の一言で済ませてしまうこととは違うのだから。

一方、いまでは、特に、現代の日本ではおよそ公的な放送に出演させようと企画すること自体、考えにくいことになってしまっているように思う。

日本でも数十年前までは刑務所に入ったことのある作家を許容していたが、いまや、犯罪が明るみにでれば作家は作品もろとも葬られる傾向がある。

そうした雰囲気を助長しているのは、政治や権力の側というより、SNSなどによって発言権を得た市民の側の声であるのは間違いないだろう。

彼らは罪かどうかは判断しないが、罪がある程度明らかになったら罪人に罰を与えようとしたり、それを要求する態度を示す。

ここにいたっては、自分で規範を決めることは引き受けずに外部に求めるくせに、一度規範ができさえすればそれを盾にとってそこから外れるものを断罪しようという奇妙な心性が見えていて、とてつもなく気持ち悪い。

まさに度を越した人工的な昼の光が、なんでもかんでも夜の闇をでっちあげることで自分の安全地帯を確保することに躍起になっているようにしかみえない。

どう考えても、それは他者に対する侵犯でしかなく、法に触れないのをいいことにやりたい放題やっているにもかかわらず、それが悪いことだなんて全く自覚はない。おそろしい状況だ。

そうした現代人が「犯罪少年」中のジュネのこんな言葉をどう読むだろうか。

私が若い頃、メトレはもっとも威信ある名のうちに数えられていました。ある寛大な阿呆のために、メトレは消滅してしまいました。今日では、たしか、農業研修所になっているはずです。往時には、それは厳格な場所でした。月桂樹と花々に囲まれたこの要塞――というのも、メトレは壁で閉ざされてはいなかったのです――に到着し、さっそく院生という名を頂戴した若き無法者は、彼が犯罪者として成功したことを証明するための、至れり尽くせりのお世話を受けたものです。全体が(天井も含めて)黒塗りの独房に彼は閉じ込められます。(中略)次に、そして滞在中ずっと、院生は他の試練も経験します。喧嘩、ときには死人がでるほどの喧嘩でも、看守は勝手にやらせておきます。就寝室のハンモック。作業中、食事中の沈黙。無様に朗読される祈禱。懲罰房。木靴。擦りむけた足、炎天下並足でやらされる周回行進。冷水の入った飯盒など。私たちは知っていました、メトレでのこれらのことに、木霊が応え合うように、ベル=イルでは井戸の責め苦が、他の矯正院では肥だめ、墓穴、空の飯盒、懲罰房、便所遊び、懲罰室が応えているということを。

僕はこの怪物的な文章を読めて良かったと思った。念のため書いておけば、僕は犯罪が悪くないなんてこれっぽっちも思っていないし、ジュネと違い、有罪者の側に立つつもりはない。けれど、有罪者の側に立つジュネの表現態度には非難よりも感謝を抱く。それは僕らの側の罪に気づかせてくれるから。

ただ、他の人がどう感じるかは想像がつかない。

この文章を書く者、あるいはこうした文章を出版する者に「表現の自由」をという時、どんな観点からどのような主張として言えるのだろうか。

中世の魔女狩りのように、罪を犯したものや罪ではないが倫理的に問題があるとされる行為を行った者を、とにかく非難し断罪し社会から葬り去ろうとするような行為が何の権利をもってか勝手に行われる傾向がいまの社会にはある。その一方で、「表現の自由」とは何に対して、どんな自由な権利を認めようとするものなのだろうかと思ってしまう。

怪物の聖なるしるし

当時のフランス大統領は、ジュネの文学的功績により彼に恩赦を与えた。

だが、いま、文学的功績とひとことで書いたものを生みだすことになった具体的な作品はどういうものかをちゃんと見ておく必要がある。

僕自身、まだ、その作業の途中ではあるが、いま読んでいる『花のノートルダム』からその一端に目を向けてみると、それは「花の聖母の名前が知れわたった9月のある日は、ヴァイドマンが新聞の午前5時の版に登場した日によく似ていた」という書き出しの後、こんな文章が展開される作品だ。

ヴァイドマンの報道写真の下に、彼の犯罪歴が輝かしい夜明けのような光を放っていた。殺人その1、殺人その2、殺人その3、殺人その6まであって、ヴァイドマンの秘かな栄光を物語り、未来の栄光を準備していた。

そのすこし前、黒人の太陽天使が情婦を殺していた。

そのすこし前、兵士のモーリス・ピロルジュが1000フランたらずの金を盗むために情夫のエスクデーロを殺し、それから20歳の誕生日に首を切られたのだが、憶えておいでだろう、斬首されるとき、ピロルジュは短気な処刑人にむかって、鼻に親指を当てて嘲笑のしぐさをしてみせた。

さらには、まだ少年といっていい海軍少尉が裏切りの楽しみのために国を売って銃殺された。そして、私がこの本を書くのは、彼らの犯罪行為に敬意を表すためだ。

実は、この小説の内容は、「犯罪少年」で書かれたことなんかよりも犯罪者側から書かれている。それはジュネ自身が有罪判決を受け、獄中でこれを書いたからというだけではない。

まさに、有罪と判決する側とは異なる側のみが知る世界について書いているからだ。

ジュネのこんな言葉がそれを例証している。

おそらくこの20枚の写真のなかには、監獄に入れられるようなことは何もしなかったあたかも迷いこんでいただろう。何かのチャンピオンか運動選手。だが、その男を壁に貼りつけたのは、私の見たところ、その唇の端か、瞼の隅に、怪物の聖なるしるしがあったからだ。彼らの顔や、凍りついた仕草に現われた恐ろしい裂け目を見て、彼らが私を愛することもあるだろうと分かった。というのも、怪物でなければ、私を愛することはできないからだ――それゆえ、この独房にいることを選んだのは、この男たち自身、彼ら迷子たちだといってもいい。

「怪物でなければ、私を愛することはできない」と書くジュネ自身、怪物しか愛せないものであり、愛するがゆえにこの怪物たちの住む世界が舞台とした怪物じみた作品を描くことができたのだろう。そう考えるしか、この常識はずれの小説が生まれた理由がよくわからない。

僕はこのジュネの作品に魅了されている。それはこの怪物性ゆえだろう。

しかし、だからといって、こうした作品が書かれることも自由だなんて思わない。書いたからには自由よりも責任がある。

けれど、その責任を書いた者だけに負わせるのは違うと思う。

つまり、この作品を受けとる側がどう受けとるかにも、書くこととは異なるが、同じように重要な責任があると思うのだ。それはこうした小説が描くことが公序良俗に反するからと書いた者を弾劾することではない。それが公序良俗という規範からはみだすにも関わらず怪物的に出現したことを批判するのではなく、ちゃんと受け止め建設的な議論をする責任だ。

その責任を負わない人のほうが圧倒的に多いなか、規範だとか表現の自由だとかを語るのはあまりに無責任で危険すぎると思う。

それはジュネの描く怪物よりもはるかに危険でおそろしい。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。