自然の極と精神の極

自然と精神、あるいは、自然と文化。

古くからある、この二元論の思考装置がいま機能不全に陥っている。

いや、壊れたのは最近のことではない。

20世紀のはじめには、すでに修理が必要なことは指摘されてきた。

だが、上手な修理工は現れることなく、ほとんど機能しない形骸化された二元論の残骸だけが横たわりつつも、それに代わるものなく人々の思考を制限している。

もはや、そこから得られるものはないというのに……。

近代の「憲法」

ここにこの二元論の装置を別の形で描いた人がいる。

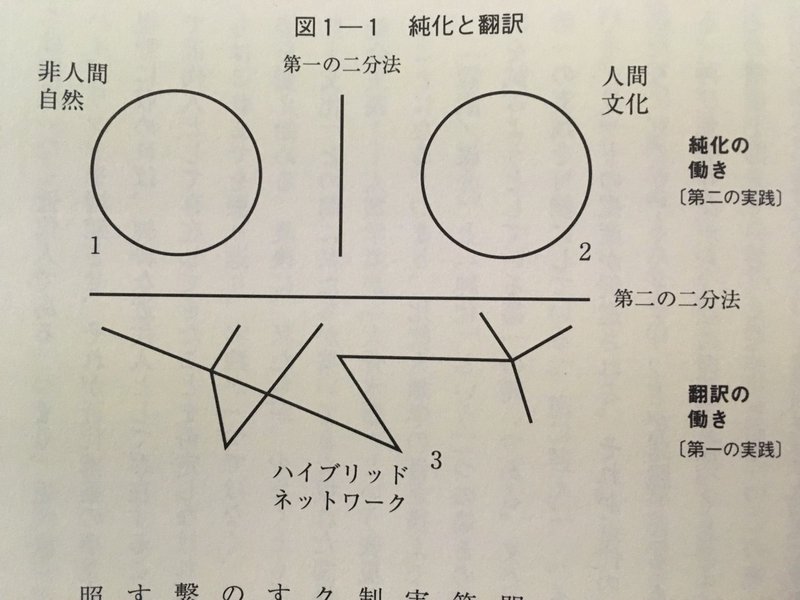

純化と翻訳。

「近代」を語るときの2つの異なる働きとして、ブルーノ・ラトゥールはそれを描いた。

ラトゥールが描いたのは『虚構の「近代」』で提示した、このような図だ。

この2つの機能のうち、下部にある「翻訳」のほうは通常僕らからは隠されていて(忘れられていて、無視されていて)見えないのだという。

まあ、あとで書くようにいまや丸見えなのだが……。

一方で上部には「非人間-自然」と「人間-文化」という二元論への「純化」が徹底されるもう1つの働きが描かれる。そして、あたかも、こちらの働きだけが存在するかのように振舞うのが近代的な態度であるとラトゥールは指摘する。

この態度--翻訳を隠し、純化における二軸の亀裂が絶対的であるかのように振舞う態度--の徹底が近代における「憲法」だというのが、ラトゥールの描く近代的思考の構図だ。

人間、非人間、なかば抹消された神を同時に生産すること、そうした同時生産を隠蔽しつつ3つを独立したコミュニティとして扱うこと、分離した扱いの産物として、水面下でハイブリッド(異種混交)を増殖し続けること--以上の3つの実践から近代は成り立っている。

水面下におけるハイブリッドの産出と、それをひた隠した形で追及される、人間、非人間、抹消された神それぞれの純化。

3つめの項である「抹消された神」云々はいったん置いておこう。

下部に隠されたハイブリッドそのものが、残りの2つの項である人間と非人間という分化されたものそのものを産出する。いわゆる理系-文系の分化はここに由来すると言ってよいだろう。そして、それは自然と社会・文化の二元論でもある。脱領域などと言われて久しいが、ラトゥールが翻訳のほうを「第1の実践」としているように、領域を超えてハイブリッドである方が本来的だが、それを見ないふりして純化した学問をやってるつもりのことが多いのだろう。

一方には絶対的で超越的で無垢なる自然、もう一方の側には個人を超越した力をもつ社会。科学者は自然を代理し、政治家は国民を代理する。しかし、代理された対象はほんとに人間にとって「超越的」な存在なのだろうか?

2種類の代理人

もちろん、両者とも人間による創作でしかない。

その創作がはじめられた時代として、ラトゥールは、17世紀、最初の科学者たちのコミュニティである英国王立協会=ロイヤルソサエティの時代における、実験室での実践の時代にあたりをつける。

具体的に名前を挙げられるのは、ボイル=シャルルの法則で知られるロバート・ボイルだ。

ボイルの時代以来、私たちの文化の根幹を構成するものが常時、人類学者の目をすり抜けてきている。私たちの住処であるコミュニティを支えているのが、実験室で作られた対象を軸として結ばれる社会的絆であることに彼らは気づいていない。実践が思想に、あるいはコントロール下で紡ぎ出されるドクサが反直証論法に、そして科学者の承認が万人の同意に取って代わったことも見過ごされている。事実は人間が作り出すものとはいえ、人間の手作り品ではない…。事実には因果律はないが説明は可能である…--事実の超自然的起源が、こうして実験室内で高らかに宣言される。

実験室で作り出される「事実」は、同時に別のものもつくる。「事実」は人間には手が出せないという事実を。人間は「事実」を観察する代理人の位置に一歩下がってみせることで、「事実」を垣間見せる自然の超越性が生み出される。そこに人間による解釈があるにもかかわらず、「事実」をもたらす自然は「経験できない物自体」として超越性を有するものとなる。しかし、実際に生み出されたのは超越性そのものというより、「事実」という新たな価値であり、それを見出す「代理」である。

この時代、こうした代理制度という仕掛けが作られたのは自然の側だけではない。

ボイルと同時代人で、彼と論争を行った『リヴァイアサン』の著作で知られるトマス・ホッブスが政治の領域で行ったのも同じことだ。彼は既存の権力(カトリックや王権)の超越性を否定するため、権力=知識という構図を持ちだした。超越的な理想にではなく、現実の条件に関する知識に重きをおく政治。

ホッブスは計算を行う裸の市民を作り出した。そこでの市民の権利とは、所有の権利と君主という人工的制度に代理を委ねる権利である。

そう。ここでも「代理」である。

君主は市民の権利を「代理」することでその権力は妥当性をもつ。君主は社会を構成する市民の主体性を代理して語る。

これはボイルの時代に王立協会の科学者たちが発明した事実を、彼ら科学者や実験道具のような非人間による、自然の事実を代理で記述するものが生み出したことと変わらない。

科学も、政治も、代理することでそれが語ろうとする「対象としての自然」、「主体としての市民あるいはそれらで構成される社会」について語ることが可能になる。

すべての人々が、ホッブスやボイルの時代以来これまでずっと、ものごとを"二重に"見る義務を負わされてきたということである。言い換えれば、非人間の代理と人間の代理との間に、つまり事実という人工物と身体政治学という人工物との間に、直接的な関係を打ち立てることができなかったということであり、あるいは、"代理"という言葉は同じなのだが、ホッブスとボイルの論争が原因で、言葉の2つの意味に類似性があることがまったく理解されなかったということである。

当のボイルとホッブスは、これだけ相手と同様の仕組みを発明しておきながら、互いに相手を批判しあった。科学と政治とは別物であることを主張せんがためであるかのように。自然という対象と人間という主体は相容れないという純化の姿勢を強調するかのように。

「近代憲法は、人間と非人間を完全に分離することを善とし、同時にその分離をないものにする」とラトゥールはいう。主体としての人間と対象としての自然を分離しつつ、その実、裏では仲良く手を組んで、人工とも自然とも言い難いハイブリッドを生み出し続ける。まるで分離などないかのように。

しかし、それについて問われれば、いつでも口をついて出るのは、あの二元論。自然と人間の対立の構図だ。完璧なる二枚舌。「だからこそ近代人は無敵になれるのである」とラトゥールはいう。

ハイブリッド:分化されず、連続的に

ところが、この二極での純化もいまやうまく機能しなくなっている。

ラトゥール曰く、隠されたハイブリッドがあまりに多すぎて、純化しきるのはもはや不可能で複合的な怪物じみた姿を隠しきれなくなっているからだ。

共同体による過剰な動員のために、ハイブリッド(異種混交、混合物)が極端に増えすぎたのは事実だろう。そのため、ハイブリッドなど存在しないとしながら、その生産を支えてきた「憲法」の枠組み自体が崩れ落ち、ハイブリッドをきちんと管理下に置けなくなった。近代憲法は自らの重みで瓦解したのである。ハイブリッドが社会という織物に与える影響を直視せずに隠蔽したからこそ、実験材料としてそれを取り込むことが可能になった。いまやそうした混合物が洪水のように押し寄せ、逆に私たちを飲み込んでいく。第3領域が爆発的に増えて、モノの秩序あるいは主体の秩序のどちらかでそれを表すのでは収集がつかなくなった。

まさにその通りだ。

ここ最近、紹介してきた本が問題視してきたのも、こうした問題だ。

例えば、アラン・コリナは『あなたの体は9割が細菌』で私たちの身体という環境における人間と非人間(微生物)の不可分な共生を論じながら「心も体も共生微生物の影響を受けているとすると、私の自由意志や成功は、どこまで私のものなのだろう」と問い、スティーヴン・シャヴィロは『モノたちの宇宙』で「科学の実験や発見の光に照らしてみても、人間中心主義はますます支持できないものになっている」と指摘しつつ、マクルーハンのメディア論をさらに拡張するように「メディアは自分からいたるところに広がり、ひとたび人間がメディアに取り組むと、それはこちらの制御から外れ、新しい諸関係に引き込むようにはね返ってくる」と指摘し、メディアと人間の不可分性を明らかにした。

また、『自然なきエコロジー』で文字通り「不可侵な自然」という近代的幻想をなくすことで自然と文化という二元論を超えたところで、微生物の危機を含む内外の環境危機を認めつつ「赦すことは、根本的にエコロジカルな行為である」とするティモシー・モートンが「エコロジカルななものにかんして確立された概念の全てを超えたところでエコロジーを再定義する行為であり、他者と徹底的に一緒にいようとする行為である」と語るとき、それは近代が隠してきたハイブリッドの存在を認め、そのことを純化の二元論と同時に視野に入れて考えようということだろう。

あるいは、ハイブリッドな怪物を近代が認めなかったとすれば、まさに非近代なアメリカ先住民たちについて描いた『食人の形而上学』でエドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロが彼らのうちのシャーマンがジャガーへと生成するとき、「彼はジャガーを「生産する」のでもなければ、ジャガーの子孫に「加わる」のでもな」くて、「ジャガーをうけいれるのであり、ジャガーになることを認め」、それは、つまり、シャーマンがジャガーとの縁組を結ぶのであることを指摘する際の「強度的縁組」はその場合のように人間とジャガーという「種を撹乱する、あるいはむしろ、非連続的な種別化という制限的な総合によって別の方向=意味に(同じ軌道をえがかない…)現実化された連続的な差異を、内含的な総合によって反-実現する」などと指摘するのは、そもそも先住民たちが近代人たちのような、自然と人間という線引きをもっていないことを意味するのだろう。自然と文化は分断されておらず、連続的な差異として総合されている。

そのことはラトゥールもこう指摘する。

前近代人は概念的世界を、神、人間、自然の3つを結ぶハイブリッド(異種混交)で満たそうとする。そうすることで、現実には3つの混合がどんどんと拡がるのを抑制するのである。自然の秩序を変更せずに社会の秩序だけを変更するのは不可能だし、その逆も真である。この事実こそ、前近代人に最大級の注意を払って事を進めるよう強いるものなのだ。そうすればすべての怪物な可視化され思考の対象となる。

非近代的な姿勢は、連続的、総合的に考えることで、隠れたところで無差別にハイブリッドな怪物が生み出され続けるのを抑止する。

自然と人間(あるいは文化)のどちらに属するのかわからないハイブリッドな怪物は、前近代にだって、たくさんいた。それでも、前近代人たちは、それらの怪物を自然か、人工的なものかといった純化の作業に頼らず、「最大級の注意を払った」。「代理」という仕組みに逃げ込まず、怪物たちを直視した。

それとは近代においては、逆に純化によって生まれた自然と人工、対象と主体といった二元論の装置の背後で「ハイブリッドが社会という織物に与える影響を直視せずに隠蔽したからこそ、実験材料としてそれを取り込むことが可能になった」。

しかし、隠蔽して放置しすぎたがゆえに、続々と怪物たちが生まれすぎて、もはや自然or人工?なんていう振り分け機能はいっさい機能しなくなった。

いまや、すべてのものがハイブリッドな怪物なのだから。

遠くにあってまだ十分制御できる間は、自然も従来の「憲法」の一極に近いものだった。科学は自然を解明する単なる立役者に過ぎなかったし、自然は超越的で無尽蔵、十分遠くに留め置かれているように見えた。それがオゾンホール、地球温暖化、森林破壊と、問題が続々と登場してくるとなると、もはやお手上げだろう。それらをどこに分類したらよいのか。どこに位置付けられるのか。私たちが原因で生じているのだから人間の側ともいえる。しかし私たちの活動ではないのだから、自然の側ともいえなくもない。

微生物が9割を占める僕たちの身体は、単に微生物のみと共生しているわけではない。マクルーハンが指摘したように、言語や文字をはじめとする様々なメディアが僕らの身体をなしている。そもそも僕らの存在自体がハイブリッドである。この存在のあり方にとって、純化ほど、不自然なものはない。

そうした自分の身体をなす共生物のことを考えるのであれば、僕らを近代人にした二元論とその純化というものについても、僕らの身体の一部として、今後、それらをどう扱うか?をちゃんと考えていくべきだろう。

それがほんとうの意味で自分たちが生きる環境について考えるエコロジーというものではないだろうか?

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。