うつ病で嫌な過去の記憶が頭から離れない時に効く、マインドフルネスの考え方

図書館で良い本を見つけたので紹介したいと思います。

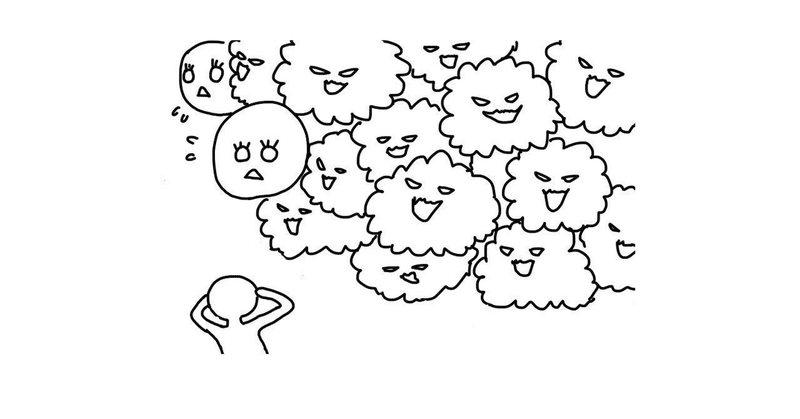

嫌な記憶を次々と思い出してしまう

うつ病に多く見られる症状として、ルミネーション(rumination)があります。

ルミネーションとは反芻(はんすう)思考とよばれ、過去に体験した嫌な出来事の記憶が繰り返し思い起こされることです。

デフォルトモードネットワーク(DMN)とは

脳は何も考えていない、ぼーっとしている状態の時でも過去の記憶をたどり活動的に働いています。この状態をデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)と言います。

DMNの状態でも脳は60%から80%ものエネルギーを使っていることがわかっています。

DMNの状態の時にルミネーション(反芻思考)が起こり、過去の出来事に思いを巡らしてしまいます。

DMNは健康な人であればなにか集中して作業をしている状態であれば活動が下がるのですが、うつ病や統合失調症の人は集中して作業をしているときでもDMNの活動が下がらないことが良くあり、過去の嫌な出来事を繰り返し思い起こすルミネーション(反芻思考)が起こりやすくなってしまいます。

扁桃体と記憶の働き

動物脳とされる扁桃体では不安や恐怖、悲しみ、怒り、好き嫌いの判断などの感情を生む部分です。扁桃体は記憶をつかさどる海馬の近くにあり、海馬と常に情報のやり取りをしているため、感情を伴う体験は記憶に強く残るとされています。

うつ病の人は怒りや恐怖の体験を繰り返し思い起こしやすくなっています。嫌な記憶のルミネーション(反芻思考)を繰り返し想起することで、嫌な記憶が海馬に強く残ってしまいます。

DMNが働きルミネーション(反芻思考)が起きると嫌な記憶が思い起こされるため、怒りや恐怖といった感情が思い起こされ、扁桃体の活動も高くなります。

うつ病の人は前頭葉の働きが低下している

おでこの左右にある背外側前頭前野(はいがいそくぜんとうぜんや)はDMNを制御する働きがあり、うつ病の人はこの背外側前頭前野(特に左背外側前頭前野)の働きが弱まっているため、なにか集中して作業しているときでもDMNの活動が高いままで、繰り返しルミネーション(反芻思考)をしてしまいます。そのため扁桃体の活動も高い状態が続いてしまいます。

また、ネガティブな記憶を繰り返すことで、扁桃体が過剰に反応し、ネガティブ思考が更に強化されるという悪循環ももたらされます。

ちょうど背外側前頭前野と扁桃体はシーソーのような関係でどちらかが活性化すると、もう片方の活性が低下するそうです。

背外側前頭前野の働き

背外側前頭前野は①意欲、判断力、興味を高める ②扁桃体を制御して暴走をコントロールする、という2つの働きがあります。うつ病の人は背外側前頭前野の働きが弱まっているため、①意欲、判断力、興味 などが低下し②扁桃体のコントロールができず暴走しやすくなっている傾向があります。

背外側前頭前野を活性化させることが、ルミネーション(反芻思考)を減らすことにつながります。

マインドフルネスをの思考を行うことで、背外側前頭前野が活性化し、扁桃体の暴走を抑え、ルミネーション(反芻思考)を減らすことで、うつ病の改善につながります。

マインドフルネスの基本的なやり方

マインドフルネスの基本的な考え方として注意を向けて気づくということがよくいわれます。次の3つのポイントを覚えておくと良いでしょう。

①浮かんできた雑念をジャッジ(判断)したり評価しない

②過去の出来事での考えを認め受け入れる

③「今ここ」を意識する

の3つのポイントがあります。

①のジャッジしないでは、過去の出来事を成功・失敗、良い・悪いといった判断をしないようにすることです。また、他人に対する評価を考えてしまうこともしないようにするとよいかと思います。

②の過去の出来事での考えを認め受け入れるでは、ちょうど認め印を打つかのように過去の出来事を認めて手放すようなイメージです。

例えば、

「あのときちゃんと言えば良かったなあ」

「なんで言えなかったのだろう」

などと過去を悔やむような雑念が浮かんできたら、

「そうか、私は言わなかったことを後悔しているんだな、わかった、わかった、でも、もう悔やんでも仕方ないよ、でも、その気持は分かったからね」

というふうに、自分の感情と現状をそのまま受け入れて「わかりました」という認め印を押すかのように淡々と受け流していく。

引用:脳の再起動(リブート)スイッチ

と著書では解説されています。

③の今ここを意識するでは、過去の出来事に思いを巡らすことでもなく、未来を不安に思うことでもなく、今現在に意識を集中することです。

人はいまを生きているため、意識が今現在にあると思いがちですが、ついついボーっとしている時に過去のことを考えてしまい忘れがちなことでもあります。意識的に「今ここ」を注意することで過去の記憶にとらわれにくくなります。過去に起こった出来事は変える事ができないですし、考えても脳が疲労するだけで無意味なことです。

強迫性障害でもマインドフルネスは効く

強迫性障害では例えば手洗いなどを繰り返ししてしまいますが、過去の嫌な出来事を思い起こすときに限って、強迫観念が強くなり、手を何回も洗ってしまうという強迫行為をしてしまう事が多いと思います。

マインドフルネスの考え方は強迫性障害の症状を弱める働きがあると思います。

まとめ

マインドフルネスは1979年からマサチューセッツ大学メディカルスクール教授のジョン・カバットジン氏が研究を始めました。マインドフルネスはうつ病などの精神疾患にも効果を上げていることが2011年に論文でまとめられ、海外の有名企業などでも実践されています。マインドフルネスはもともと仏教の思想から考え出されたものですが、宗教色やスピリチャルな思想は排除されている手法です。怪しいと先入観を持つ人もいるかも知れませんが、精神疾患で悩んでいる方は、マインドフルネスの本を読んでみてはいかがでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?