映画「The Whale(ザ・ホエール)」私的考察と感想

はじめに

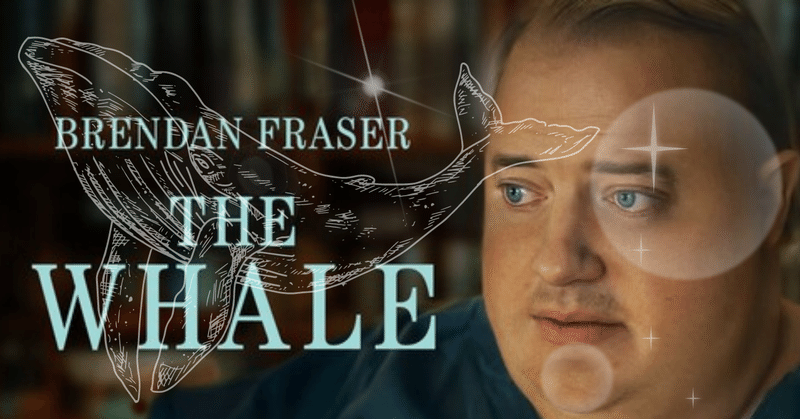

予告編、アカデミー授賞式、そして「Gods and Monsters」の感想文を書いて、どんどん観たい気持ちが高まっていたブレンダン・フレイザー主演「The Whale」、ようやく観ることが出来ました。

彼のアカデミー主演男優賞も納得のいい映画でした。

でもまだ消化しきれていない。

いろいろ考えたり、あれはどういう意味だったんだろう?とか、

あそこにも意味があるのか?とか、

とりあえず鑑賞後に調べたことや感じたこと、考えたことなどを綴ってみたいと思います。

*ネタバレありますので了承の上お読みください。

監督と脚本

まずは監督のDarren Aronofsky。

これまでの作品は…

ドラッグ中毒を描いた 「Requiem for a Dream」、 老いていくレスラーの「The Wrestler」 、 精神を病んでいくバレリーナの「Black Swan」、ノアの箱舟の話を元にした「ノア 約束の舟」、 周りの人間達に翻弄される「mother!」などなど。(レクイエム~ブラックスワンは観た)

結構人間のダークな部分を描くことが多いので、好き嫌いが別れたり、賛否両論だったりする監督です。特に「mother!」は酷評されて、日本では公開中止になったとか。

「ノア 約束の舟」はズバリ聖書から、そして「mother!」も聖書の創世記を人間に置き換えて描かれた作品らしい。

ということでここ最近は聖書を題材にしていることが多いようです、アロノフスキー。

今回の「The Whale」でもキリスト教の伝道師や聖書の一節が出てくるので、キリスト教の知識が映画の意味を考えるうえで重要になって来そうです。

聖書と共に重要な書物はハーマン・メルヴィル著の「白鯨」(原題「The Whale」)。この本の内容も把握しておいた方が良さそうです。キャラクターやシチュエーションへの投影、引用がありそうです。

小説は長いのでこれらのサイトのの感想文を参考にさせていただいた。

*****

続いて脚本。

脚本家はSamuel D. Hunter

この作品の原作者であり脚本家。そもそも2012年に舞台劇として書かれたものです。

彼自身もチャーリー同様ゲイであり、大学のWritingの先生だった。

そして出身が映画の舞台と一緒のアイダホ州モスクワ。

彼もチャーリー同様、若い時に食べることに依存したことがある。

そして映画でチャーリーが言った

“Just write something honest.”

これは彼が実際、授業の時に生徒たちに言っていた言葉。

生徒たちの答えで一番印象的だったのが、映画の中でも使われていた

I think I need to accept that my life isn’t going to be very exciting.

(僕の人生はそんなにエキサイティングなものにならないだろう、というのを受け入れる必要があると思う)

脚本が載っているサイトのリンクも貼っておきます。

考察いろいろ

この映画では実際にクジラが出てくるわけではありません。

ではクジラとはなんぞや?

主人公のチャーリーがクジラなのか?

と、色々考えるのが興味深い映画です。(私にとってはそうでした)

ということで、そういう視点で色々書いていきたいと思います。

*各項目、思いついた時にバラバラに書いているので、重複してる部分や噛み合ってない部分もありますが、そこはご了承くださいませ。

メルヴィルの「白鯨」

ハーマン・メルヴィル著

原題は初版(1851年)の英国版が『The Whale』米国版が『Moby-Dick; or, The Whale』であるが、日本では『白鯨』の題が定着している。

とにかくこの本の内容を分かっていないと考察は難しそうです。

しかし結構長くて完読するのが大変らしい。

昔、子供向けに簡略したバージョンは読んだ気もするのですが、ざっと内容を把握するのに上記リンクの感想文を参考にさせていただいた。

主人公はイシュマエル。彼が捕鯨船ピークォド号唯一の生き残りで、回想する形で物語を語る。前回の挑戦で自身の脚を失い、復讐に執着する船長エイハブの船に乗り、白人以外の雑多な人種の乗組員たちと過ごしながら、モビーディックという白鯨に挑戦する話。

(この中に出てくる航海士の名前がスターバックで、スタバの名前はココから取られている)

この小説においては実際に白鯨が出て来るのですが、その白鯨自体が何かのメタファーだと昔からよく言われています。

メルヴィルの小説の中の白鯨は

神をあらわす存在と考えられていたり、上記感想文からはキリスト教社会や白人至上主義のメタファーではないかということでした。

では映画「The Whale」ではどういった意味があるのか?

白鯨:クジラはチャーリー説

チャーリーがクジラの様に巨大に太っている人物なので、これは最もシンプルな考え方です。そして彼をクジラに見立てた描写も散見できます。

しかしクジラがチャーリー自身。加えてそのクジラを殺そうとしているのもチャーリー自身。チャーリーはクジラなのか?イシュマエルなのか?はたまたエイハブ船長なのか?視点によってさまざまな見方が出来そうです。

チャーリー=モビーディックと考えると、彼に対してトラウマを持ち、憎みながら対峙するエリーがエイハブ船長と考えることができます。

またはチャーリー=イシュマエル説。

「白鯨」の主人公イシュマエルはクイークェグ(人食い人種と呼ばれる部族出身の銛打ち)と「心の友」になり、同じベッドで毛布を分け合って寝る。自分たちの関係を「夫婦」と言ったりもするらしい。そういう同性愛を想起させる描写がある。

エリーのエッセイ内でも

he is sharing a bed with a man named Queequeg...”と書かれていた。あの短いエッセイでわざわざクイークェグの名前出してイシュマエルと同衾していると書く必要性はさほどないように思います。なのでそこに何かしらの意図があると考えると、イシュマエルとクイークェグ関係をチャーリーとアランの関係に投影しているのではないでしょうか?

イシュマエルとクイークェグがチャーリーとアランのことだとすると、その場合のクジラは何なのか?

それは社会全体にあるLBGTQ+に対する差別意識だという意見を海外掲示板で見ました。確かにそれだと納得する部分があります。

「白鯨」においてクイークェグはモビーディックに殺され、イシュマエルだけが生き残る。「The Whale」ではアランが自身の宗教観や親のLBGTQ+に対する差別意識に殺され、チャーリーは生き残る。

このLBGTQ+に対する差別意識はキリスト教、ココではトーマスのNew Life Church(原作ではモルモン教)などのLBGTQ+を否定する宗教だと言えます。

上記した白人至上主義、というかBLM(Black Lives Matter)のような人種差別意識と、それによって死んでいった人々と考えることも出来そうです。

「白鯨」の中で船長のエイハブがなんとか倒そうとするモビーディック。

倒したらより良い、より幸せ、より自由な世界になると信じている。

LBGTQ+に対する差別意識や人種差別を取り巻く現在の状況とも似ていますよね。SDGsでより良い世界になると掲げている。しかしそれはモビーディックの様に巨大で、得体が知れない大きな存在として未だ立ち塞がっています。

またはモビーディック=Struggle(闘争)だという意見もありました。

闘争と言うか苦しい戦い=個人が抱えるトラウマや依存の問題などと考えることが出来るかもしれません。

チャーリーやエリーが抱える過去のトラウマ。

チャーリーはアランの死。エリーは父との離別。

そのトラウマはエイハブ船長の様に彼らに憑りついて離れない。怒りや悲しみの元になり、不幸をもたらしている。

チャーリーの過食やアランの拒食、メアリーのアルコール依存、これらも時には死に至らしめる大きな敵。エイハブ船長の狂気を孕んだ執着はコントロールできない依存にも似ている。

チャーリー=メルヴィル説

チャーリーを「白鯨」の著者メルヴィルと考えることも出来そうです。

エリーのエッセイで

I knew that the author was just trying to save us from his own sad story, just for a little while.”

という部分がありました。

著者(メルヴィル)は、クジラの詳細描写を長く語ることで、読者をその悲しい物語の結末から少しの間だけでも救おうとしているのだ…と。

チャーリーもエリーから悲しい結末をずっと遠ざけていた。

自分を棄てた父親が、愛する人を亡くしてこんな姿になり、いまにも死のうとしている。そんなやるせない悲しい結末…ギリギリまで連絡を取らなかった彼と重なります。

そしてエリーはエッセイの中で、その作者の意図を読み取り、自分の人生と比べて、それで良かった気がする…と書いている。これはチャーリーの意図も理解し、それでよかったと、それは彼の優しさだったんだとエリーはわかってくれるとチャーリーは思ったのでしょう。だから彼はこの結末を選んだんだろうし、エリーのエッセイを絶賛していたのだと思われます。

聖書

聖書からの引用もこの映画では需要な要素。

まずはクジラで言うと、旧約聖書にある「ヨナとクジラ」の話。この辺りも関連しているかもしれません。小説「白鯨」の中でも、元水夫の説教でヨナのエピソードについて語っているそうです。

ヨナが神様の指示に従わず間違った選択をしたために嵐が起こる。

乗っている船を救うため海に身を投げたヨナはクジラに飲まれ、三日後にクジラから吐き出される。キリストの再降臨を表しているとも言われる話。

神の指示に従わなかったことは同性愛を選んだことでしょうか?

そして鯨に飲まれるという災厄に見舞われるのは、アランの死や自身の現在の状況のことでしょうか?

クジラの中に飲まれるのは、ピノキオでも同じような場面がありますが、チャーリーの暗く閉ざされた部屋のことのようにも思えます。

色々と映画との関連を想起させますね。

*****

映画の中でハッキリと聖書から取り上げられたのは、アランの聖書にハイライトされたローマ人への手紙の一節。

13 For if you live according to the flesh, you will die; but if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live.

なぜなら、もし、肉に従って生きるなら、あなたがたは死ぬ外はないからである。しかし、霊によってからだの働きを殺すなら、あなたがたは生きるであろう。

トーマスはこのFleshやmisdeedsは肉欲や不道徳な行い=同性愛、または太った体や過食だと捉え、それを止める=いままでの自分の行いを否定すれば、聖霊によって、神によって、死んでも魂は救われるとチャーリーに言います。

アランも今まで信仰してきた宗教観から聖書のこの部分がどうしても引っ掛かっていた。あのページにチャーリーとの証明写真を挟んでいましたし、その写真はチャーリーの顔のところで斜めに破られていた。それは彼の葛藤を表していたということかなと想像します。

トーマスにチャーリーが怒りながら言うセリフ

“You think Alan died because he chose to be with me?”

“You think God turned his back on him because he and I were in love?”

アランが私といることを選んだから彼が死んだと?

自分と恋に落ちたから神はアランに背を向けたと?

チャーリーは無宗教。New Lifeの本もパンフレットも全て読んで、聖書も2回ほど読み通している。その上での彼の感想はDevastating壊滅的だと言っていました。救われないほど悲惨だと思っている。神が人を繫栄させた後に大多数を死なせ、結局一部の人間しか救わないから。

彼にとっては宗教、聖書こそがアランを殺したものであって、決して人を救うものではなかった。

ここに監督アロノフスキーの宗教、キリスト教への批判があるのかな?と感じます。「mother!」でも聖書の中のおぞましい描写を下地に、人類の環境破壊などを暗に批判していたようですし、今回も信仰自体と言うよりも、組織としての宗教やそれに関わる人間の偽善、欺瞞を批判したかったのかも。

又は大多数は死に、一部の人間しか救わないというチャーリーの言葉から、富の大部分を少数の富豪のみで独占している現在の資本主義社会の歪さを指摘している部分もあるのかも?と想像したりもします。

七つの大罪

病的な肥満に陥っているチャーリーの姿から、映画「Seven」の殺された肥満の人を思い出しました。”七つの大罪”も映画中に描かれているのかも?と考えてみる。

pride 傲慢 チャーリーを救えると思っているトーマスのことでしょうか。しかし救うどころか傷つけまくった挙句、自分だけ勝手に救われて喜ぶ始末。

あとはリズも少しはあるのかも?チャーリーを助けてるつもりだし、実際助けてはいるんだけど、果たして彼女の行為でチャーリーの魂は救われたのか?と言われると…それを出来たのは最後のエリーだけだったわけで…。

本当のところ誰も誰かのことを助けることなんてできない…的なセリフもあったので、誰かを救えると思ってる人間は多かれ少なかれ傲慢ではあるのでしょう。

greed 強欲 盗みを働いたトーマスでしょうか。もしくは一応チャーリーのお金目当てということでやってきているエリーも表面的には当てはまるかな?

チャーリー自身の止まらない食欲も強欲の一つと言えばそうかもしれません。

envy 嫉妬 父を奪ったアランや鳥にまで嫉妬していたエリーでしょうね。

wrath 憤怒 女性陣は皆怒っている。自分を捨てたチャーリーへのエリーの怒り。同じく元妻メアリーの怒り。そして病院に行こうとしない&お金を持ってることを黙っていて、看護するのに苦労させられたリズの怒り。リズは兄を殺した宗教への怒りもあった。

lust 色欲 冒頭のゲイポルノを観てのマスターベーションシーン、そして自分とアランとの初めての性行為を語るチャーリー。一応色欲としてはこのゲイセックスの部分が当てはまるのかな?それを罪とするかどうかは意見が別れる所でしょうけど、トーマスの宗教観的には罪でしょうね。

gluttony 暴食 チャーリーの貪り食う様子…なんでしょうけど、これを罪とするのは…どうなんでしょう?私は最初、食事をすると脳内でドーパミンが出て幸せを感じる。だから辛い時にドカ食いしたりする人と同じ理由でチャーリーが過食になったんだと思いました。アランの死が辛すぎるから逃避ですよね。確かにその部分もあるとは思う。そして一旦過食になると、それはコントロールできない中毒と同じ状態になって行く。

しかしこの映画では、アランの死に方がドンドン食べられなくなっていった拒食だと語られている。最終的な死因は拒食から来る衰弱で橋から落ちたか何かで自殺したという風にリズは語っていたけど。事故の可能性もある。

だから私はチャーリーは食べられなかったアランの代わりに食べているような気がしました。それがアランとの繋がれる唯一の方法であるかのように。だからチャーリーの過食は「愛」で、その愛の行為がアランの元に自分も行ける手段だと思っている節があったような気がする。確かにチョコバーを躊躇したりはしていたけど、そこまで食べることを憎んでる風でもなかったように思う。苦しみながらもどことなく愛しく食べてる風に思ったんですけど…違うかな?

sloth 怠惰 チャーリー自身の物理的に動けないゆえの怠惰。あとは各登場人物の精神的怠惰でしょうか?チャーリーはここまで状況が悪化するまで何もしなかった、心の痛みに溺れ続けていたのを理由に…。それを怠惰と言うのは酷だけど。

エリーも母親を思うが故、父親に怒っているが故、それぞれと向き合おうとはしなかった。できなかった。

メアリーも辛い離婚からアルコールに走って、エリーのこと、彼女とチャーリーの関係などと向き合うことから逃げていた。

リズもチャーリーを守り世話をしている傍ら、食べ物を与え続けて根本の問題から逃げていた。

トーマスは自分の問題から逃げに逃げてココまでやってきた。

皆どこかしら精神的に逃げている、向き合おうとしていない部分があるキャラばかりだったような気がします。

しかし最後にチャーリーがエリーと向き合う決意をし、エリーも向き合った時に…ラストシーンになる。

5日間

映画は月曜日から始まり金曜日に終わる。5日間の物語。

コレはキリストの最期の5日間になぞらえているという意見もみました。

13日の金曜日が不吉なのはキリストが磔にされて死んだ日だから。

木曜日の夜にチャーリーはダンに自分の姿を見られ、驚きと嘲笑の視線を向けられる。その後に気持ちの落ち込みから狂ったように食事をとる。それが最後の晩餐だったと。

そうなるとチャーリーがキリストのメタファー的な捉え方も出来そうです。

あと5日間のうち殆どの天気が雨。それはノアの箱舟の大洪水を表しているのでは?と。トーマスが説いていた終末論=チャーリーの終わりを暗示しているという説も見かけました。でもリズとトーマスがポーチで話していた時は雨やんでなかったっけ?🤔。アロノフスキーが「ノア 約束の舟」を撮っているので、何かしら意識している可能性はありそうです。

窓の外の鳥

映画の所々で挿し込まれる窓の外のバードーフィーダー🐦

鳥はどこにでも飛んでいけるので「自由の象徴」だとする考えがある。

これは太って動けないチャーリーとの対比。

暗い洞窟のような部屋から出れないチャーリーと明るく無限に広い空を飛べる鳥。彼の外への憧れ。

またチャーリーの本来持つ優しい性質を表している。

誰かをケアしたい、与えたい、何かしてあげたいという彼の生まれ持った性質を示す為のものとして使われている。

鳥がエサを食べているのに気付いて愛おしそうに見るチャーリー。

そこからはエリーと関りを持ちたい、世話したいと願う彼女との関係を、鳥を世話することで代替にしている。←自分は捨てられほったらかしにされたのに、鳥の世話なんかしてるのか!と嫉妬と怒りでエリーが皿を割ってました。

あとトーマスが現れる前にバードーフィーダーが映されることが多いので、何かの前触れを意味するという意見も見かけた。

私は「神の御使い」的な意味なのかも?とも思いました。

鳥、特に白い鳩、には神の御使いの意味があるらしい。

「His Eye Is On The Sparrow」なんて言葉もあるし(この場合はスズメ)、神がこの暗い部屋の中にいるクジラ=チャーリーにも視線を注いでいる、見守っている。”その時”が来るのを見守り導いている…そんな意味もあるのかな?と思いました。

または生まれ変わったアランがハトになって…とか?

ドラマ「ブラッシュアップライフ」の最後みたいに(笑)。

海外掲示板によると、チャーリーの部屋には鳥の絵の額縁やカレンダーが飾ってある。そして二人の寝室、アランの聖書が置かれていた本棚には鳥に関する書籍が置かれている。つまりアランが鳥好きだったと思われる小道具が散りばめられていた。なので鳥はアランを想起させるもの。チャーリーがそこにアランとの思い出やアラン自身を投影して愛おしく見たり世話したりするのはそういう訳があるようです。(エリーもそれに気付いていたら、より怒り爆発だったでしょうね(;^_^A)

一瞬映った鳥はハトに見えました。

ハトは平和や希望の他に愛、真理、真実、知恵、信心深さ、英知、聖霊、復活、再生、清浄、純朴、正直、新生などの象徴として使われることがある。

この映画は親から子への愛の話であることは勿論、

”Honest”というのも度々語られる。その”正直な気持ち”もテーマのひとつ。アランやトーマスの話から”信心深さ”とは何か?という問いかけもある。

ハトはこの映画をあらわす象徴としてはピッタリな存在だとも言えそうです。

キリスト教においては

旧約聖書:ノアの箱舟物語で、鳩はオリーブの小枝をくわえてノアの元へ帰還し、水が引いたことを知らせました(創世記8:8-12)。

新約聖書:イエスの洗礼の際に現れた聖霊を象徴します(マタイ3:16、ヨハネ1:32)。

カタコンベ壁画においては神の救済の範示の図像となりました。また、三位一体の聖霊の象徴、平和の象徴でもあります。

これまた「ノア 約束の舟」と関係あるかも?ノアの箱舟の話でそこに出てくるハトは、嵐が止み、水が引き、オリーブの枝を咥えて船に戻ってくる。木々の芽が吹いた世界=新生した世界を知らせる存在。神による人類(=登場人物達)の救済と復活の世界に導く象徴とも考えられている。ということならチャーリーの魂の救済と再生へ導くサインだったのかもしれません。

あとエサにリンゴをあげていたことについて。

チャーリーはジャンクフードばかり食べているのに、鳥にはヘルシーなリンゴをわざわざ買って与えていた。それがエリーを余計に苛立たせたんだろうと。娘の世話を放棄した人間がハトの世話はしてる、それも自分自身の体は不健康極まりない食事であんなになってるのに、ハトにはそこまでの気遣いが出来るのかと。どういうことやねん!という怒りで皿を割ったんだろうと。

無関心ではいられない人たち

“Do you ever get the feeling that people are incapable of not caring?”

「人は無関心ではいられない、と感じたことはある?」チャーリーがリズに言うセリフ。

この映画の登場人物は皆が皆、誰かのことを気にしているし、放っておくことができない。一人を除いて。

チャーリーはエリーのことを

エリーはチャーリーのことを

リズはチャーリーのことを

メアリーは娘エリーのこと、そしてチャーリーのことも会ったらやはり気になる。

配達員のダンだって何かおかしいなとチャーリーのことを気にしている。

唯一の例外はトーマスだと思う。

彼はチャーリーを気にしているようで、そもそもは罪を犯した自分の贖罪の為にチャーリーを利用しようとして訪れてきている。

チャーリーのことは汚らわしいゲイで、醜い姿だと心の中では蔑んでおり、最後にはその本性を晒していた。

チャーリーがアランと愛し合ったことさえ罪深い出来事で、それがアランを死に至らしめたのだと。そんな罪深い人間を神の前にひれ伏せさせれば、自分が救われると思っている。

ここに宗教の欺瞞があるというのがアロノフスキーのメッセージなのではないだろうか?

この映画では宗教は全く人を救っていない。アランも宗教に殺されたわけだし、トーマスも宗教によって盗みまでして罪深い存在になった。さらにはチャーリーを否定し貶める。

リズがポーチでトーマスと話していた時に言っていました。

あなたは故郷に帰って結婚して多くの子供を作るんでしょうね。神の計画の通りに…でもそこから外れる人間もいる、と。

この辺は家父長制とも重なってくる。自分達の制度に合わない者は切り捨てる。もしくは罪だと言って無理矢理改心させようとする。

トーマス以外の人物はチャーリーのことを何かしらの形で愛している。

チャーリーがゲイだと知っているのに、リズもメアリーもチャーリーに頭を寄せる描写があった。あんなに怒っていてもどこかで心配してpeople are incapable of not caringという場面。

しかし誰より神の愛を説いてるトーマスは、チャーリーのことを認めることもしないし、愛することも、体に触れることさえしなかった。彼を改宗させようなんてしない、ただ希望を与えたいだけと言っていたが希望なんて一切与えられなかった。

アロノフスキーは、チャーリーとアランの愛はお互いを救っただろうし、リズやエリーのチャーリーに対して無関心でいられない人間の根源的な部分もまたチャーリーを救った。欺瞞に満ちた宗教に従って生きることより、愛や優しさ、人間の本来持つ慈愛の衝動こそが人間を救うのでは?と問うていたような気がしました。

チャーリーの部屋

これは暗い暗い海の中をイメージしていると思いました。

そこにいるクジラ=チャーリーが、最後に宙に浮き、光に包まれる時に大きく息を吸って昇天する。それはクジラが水面に浮上して息継ぎをするときの描写と重なるように演出されていました。

そして舞台版でも全体的に暗い中で、チャーリーの周りだけライトが当てられ暗く狭い空間に閉じ込められてるような演出がされていたらしい。

それはまるで暗い海の中で浮かんでいる空間であるかのようだと。

部屋とライトに関する興味深い記事がありました。

演技:何週間かのリハーサルを重ねて撮っている。

ライト:部屋のレイアウトは時間をかけて考えられており、そこから得られる限られた光によって、重要な部分や没入感を得られるように配慮されている。そうすることで退屈な画面にならないようにも工夫されている。

カメラ:4:3 比のカメラを使用している(より正方形に近い画面)。

この画面の幅の狭さによってチャーリーの体が画面を大きく占めることになり、彼の大きさをより強調することになっている。そして暗い窮屈な部屋に囚われているような感覚を与えることになる。

ついついストーリーのことばかり考えていて画面の縦横比なんて意識してませんでした。今の人はすぐ違和感感じるのかも知れませんが、昭和能ならず昭和眼、ブラウン管で育った身としては割と普通に観てました(;^_^A。

あとライティングを効果的に使っている印象は確かに観てる時からありました。

一番顕著だなと思ったのは、エリーへのライト。彼女の顔ってず~っと暗くてあまり顔にライトが当たってなかった。

それが最後の最後で太陽の光がしっかり当たって初めて彼女の眼の色が鮮明に映る。その目はチャーリーと一そっくりでした(ナイスキャステイング!)。ああ~この二人は親子なんだとガツンと視覚的に訴えてくる。ここまでの表情との対比が見事。ものすごく印象に残るカットになっていました。

二人の間で再び何か(絆?)が結ばれた瞬間、共有出来た瞬間。心が通った瞬間でした。

DNAというものでちゃんとずっと繋がっていた、いままでも同じもの(目だけでなくチャーリーと同じ優しさや思いやり)を共有していたということを教えてくれる瞬間だったように思います。

エリーのエッセイ

エリーのエッセイの最後の部分が隠されている。

映画序盤のトーマスが読み上げる時も、最後のエリー自身が読み上げる時も、最後の部分が読まれることがない。

“And I felt saddest of all when I read the boring chapters that were only descriptions of whales, because I knew that the author was just trying to save us from his own sad story, just for a little while.”

(CHARLIE takes one last step toward ELLIE, his eyes on hers the entire time. The waves reach their loudest level. For the first time, ELLIE smiles at CHARLIE.)

“This book made me think about my own life, and then it made me feel glad for my--” (←ここで切れている)

(CHARLIE looks up. The waves cut off. )

これは脚本自体にも書かれていない。

海外の掲示板でも皆さん気になるようで色々な意見が出ていた。

it made me feel glad for myself.

it made me feel glad for my life.

myself やlifeだとエリーが自身のこと、自分の人生を肯定的に見ていることになる。

チャーリーに棄てられた状況下においても、彼女の中には自分と同じような楽観的な部分、肯定感があることを知った。それをエッセイに書いたHonesty正直さ。彼が文章を書く上で常に大事だと生徒たちに言い続けていたこと。それをエリーはエッセイの中で出来ていた。なので素晴らしいエッセイだと賞賛していた…ということのようです。

ちなみにmyselfだと思う根拠は、映画の中、エリーの今のエッセイが19世紀のゲイの詩人ウォルト・ホイットマンの詩「Song of Myself」で、二人でその詩について話していたからだそう。

その詩は、コチラのサイトによるとこう始まる…

I CELEBRATE myself, and sing myself,

と自己肯定、自己への賛歌。

そしてこの詩では ”I ” と自分自身のことを主語にしているが、チャーリーが説明していたようにそれはメタファーであり、もっと大きな意味を持っている。包括的な自己定義だと。人間の中の自分、世界の中の自分、物質の中の自分、歴史の中の自分…あらゆる中での自己の存在への賛歌と言う感じでしょうか?

この詩をわざわざ引用していることから、きっとエリーの「白鯨」のエッセイも、そういう肯定的なもので終わっていると、映画を見ている皆さんも想像してくださいねというのが監督の意図であるだろうということです。

名前の考察

毎度のことですが、一応登場人物達の名前の意味なんかも考えてみます。

チャーリーはCharlesチャールズから。

その意味は "free man"。

最後に体の檻から解放されて自由になるチャーリーにピッタリの名前。

エリーはEllie。

その意味は"light”。光…最後の最後にチャーリーに光をもたらし、光の中に送った人物として、これまたピッタリ。

リズはLiz。エリザベスの簡略バージョン。ヘブライ語起源で意味は "God's Promise"、"My God is an oath" 、 "My God is abundance"

神との約束、誓い、その豊かさ?う~ん、これはわからないですねぇ。アランと約束していたからチャーリーを見捨てなかったとか、そんな感じでしょうか?(コジツケw)

メアリーはMary。聖母マリアなのかマグダラのマリアなのか、どちらかでしょうか?ここでMaryのそもそもの語源を見てみると、元はエジプト語からで、意味は"love; beloved"。しかしヘブライ語からの語源には"bitter"という意味もあるそうです。Bitter Love…まさにメアリーのチャーリーに対する想いと言う感じ。

トーマスはthomas。そもそもの意味は”Twin”双子。

またはキリストの使徒の聖トーマスから。

双子…親切な伝道師の顔と、麻薬中毒窃盗犯という裏の顔。二面性が双子からのキャラ付けの可能性もある。

聖トーマスはキリストの脇腹の傷に手を突っ込んで確認したほど疑り深い人物。そして『ヨハネによる福音書』では情熱はあるが、イエスの真意を理解せず、少しずれている人物として描かれているそう。

チャーリーには教会による救済は必要ないと言っているのに、しつこく救済を迫る様子はまさにちょっとズレてる。家に帰れるようになったのも、神に導かれてチャーリーの家に来た必然からだと思っている。そもそおNew Life教会という団体が神の真意を曲解してるものということのような気もしますね。

ダンはDaniel 。 意味は "God is my judge"「神は私の裁判官である」

裁判官かどうかはわかりませんが、チャーリーの姿を見た時にそれだけでジャッジした人物ではありました。

海辺のラストシーン

最後は昇天。映画は最初、チャーリーがゲイポルノ観ながらオナニーしてる所で心臓が苦しくなって中断するところから始まる。昇天し損ねたところから最後の最後で無事昇天できてよかった!!www(昇天の意味が違うけど(;^_^A)というか男観ながらでは昇天できなかったのに娘見ながらの昇天なのはええのんか?ということもちょっと頭をよぎりつつも…

まあそんなゲスい考えはさておき、

クリスチャンの人のレビューでは彼の自分勝手さを無視してはいけないと指摘する声もあった。

娘の前で死ぬことは彼女に大きなトラウマを残すことになる。これはもの凄い自分勝手な行動だと。そしてそもそも妻子がいる時からアランと関係を持ち、結果家族を棄てる選択をした彼の身勝手さを忘れてはいけないと断罪していました。本当に娘のことを愛しているなら、なんとか病院で治療して生きることを選択し、彼女の人生に再び関わることこそが愛ではないのかと。

いやまあ、それも分からないでもないけど…

もうそれもムリなところまで来ちゃってるというのがある。

ここまで来ちゃったからエリーに連絡する気にもなったのだろうし、そもそもそんな前向きに考えられる人間ならあんなに太っていない。それが出来ない人間だからあそこまでになった訳で…。

そして昇天してからの最後のシーン。家族と出掛けた浜辺。一番大事な思い出。

上記のクリスチャンの方は、あの家族の思い出が一番大事な思い出だったんだからもっとエリーの為に生きるべきだったと言っていた。

しかし”あの浜辺”、本当に大事な家族との思い出のシーンなのだろうか?

(ちなみに舞台版のエンディングではチャーリーの死で暗転&静寂で終わるそうで、あの浜辺シーンはないそうです)

あの浜辺は、この家族と別れてアランのところへ行くと決めた場所なのでは?という可能性を考えます。確かあの浜辺へ行った割とすぐ後に家を出て行ったようなことを言っていた気がする。そして家族との思い出の割には3人とも距離がありバラバラの位置にいました。チャーリーはメアリーもエリーのことも見ておらず、目の前の海を見ている。

そしてチャーリーは海の中に一歩を踏み出す。Plunge 水の中なんかに思い切って飛び込むという意味の単語。まさに意を決して飛び込む感じ。これは家族を棄ててアランの元に、正直にゲイとしての自分を生きる決意をした瞬間。その瞬間が彼にとって一番大切な思い出だった。つまり彼は生徒にも言い続けていた通り、自分に正直Honestに生きた、アランと愛し合うことを選んだことは全く後悔もしていない。もしろ最も素晴らしい瞬間だったと思っているんだと、あのラストシーンが教えてくれていたと思います。

もちろんエリーやメアリーを傷つける結果になった。しかし、もしそのままクローゼットなゲイのまま結婚生活を続けていたら…果たして皆が幸せになれただろうか?少なくともアランはもっと早くに亡くなっていたはずだとリズは言っていた。遅かれ早かれ結婚は破綻していた気はするし、一緒に暮らしているのに心が自分達にない状態を見せられることもまたエリーを傷つけていたように思う。

なのでラストシーン、チャーリーは光の世界へ一歩踏み出した。アランのいる世界へ。やっと愛した人に会える。体と言う檻から解き放たれて自由になったチャーリーの魂。アランがハイライトを弾いていた聖書の言葉。アランが先に体から解き放たれ魂として生きている世界。そこに自分も行く。

原作のハンターの言葉にも

“Maybe he was thinking about what would happen if he stayed in that marriage: Ellie would have grown up with a closeted father, [his lover] Alan would have been miserable and, as Liz points out, would have probably died way before he did when he was with Charlie,” Hunter continued. “Choosing to stay or leave, both paths are complicated and tragic in their own ways, but ultimately, I think Charlie took the more hopeful route, and chose to look for the salvation one can find through human connection.”

家族と暮らしても、棄てても、どっちにしても難しく悲劇的な道を歩んだだろう。チャーリーはまだ希望のある方を選んだんだと思う…と書かれている。

チャーリーはその時希望が多いと思われる道を選んだ。結果としてはエリーと疎遠になってしまったが、彼は彼なりに養育費以上のお金も渡そうとしたし、関りも持ちたかった。しかしメアリーが阻んだ。そこを無理矢理どうにかするには彼は優しすぎる人物だった。そのうちアランも無くなり、娘とも連絡が取れず、悲しみと寂しさが彼の過食を極限にまで推し進めたということなんだと思います。彼を責めるのは簡単だけど、これは誰にだって起こりうること。誰も鬱になったり、依存に陥ったり、なりたくてなった訳じゃない。いかにempathy共感を見出すか、社会にあるfatphobia肥満恐怖症に対しても、それをただの怠惰の結果と見なすのではなく、もっと奥深い問題を孕んでいる部分に視線を向ける必要性を提示していたようにも思います。

ambiguity曖昧さ

掲示板を見ていると、登場人物の行動の動機や理由はわざと曖昧にされていて、どういう風に受け取るかは観客に委ねられているように撮られている、という意見もあった。

一番顕著なのはエリーがトーマスの情報を彼の両親や所属の教会に知らせたこと。

チャーリーはエリーが善意でトーマスを家に帰れるようにしてあげた行為だと思って(思おうとしていた?)いたが、エリーの真意はわからない。単に彼を困らせようとしたとも考えられる。

他にも配達員のダンがチャーリーの姿を見た時。

私はモンスターのような姿を見て軽蔑の視線を投げかけて逃げたのだと思った。

しかし掲示板では、彼がこんな病的に太って死にそうになっている手伝いを、自分がし続けていたことへの愕然とする想い&罪悪感故のショックで逃げたのでは?という意見もあった。

チャーリーがエリーと8年間会わなかったのも、彼女を傷つけたくないという思いもあっただろうし、こんな自分を見せたくないという思いもあっただろう。

トーマスが訪れるのもチャーリーを助ける為と言いながら、結局は自分が救われたかったからだし、リズだってチャーリーを助けるために訪れてはいるけど、彼の肩に頭をもたれ掛けテレビを観る姿は、チャーリーをアランの代わりにして甘えてる部分もあったのかもしれない。

人間の感情は決して一面だけでなく、二面、いやもっと多面的な顔を、時には矛盾する顔を持っている時もある。そして何かする意図は一つだったとしても結果はその意図通りとは限らず、バタフライ・エフェクトのように全く意図しない結果に繋がることもある。

皆が皆、複雑な感情を抱え、意図した訳ではなくこういう結果になった。

チャーリーは自分の為、アランの為には家を出るしかなかった。

エリーにもっと関わりたかったし、お金も送ろうとしたがメアリーに拒否された。メアリーも憎悪からの嫌がらせの部分もあっただろうけど、エリーを守りたい想いもあっただろう。

どれが正解ということを明示しないこと=曖昧さで、やはり観る人によって答えが変わるように作られているんでしょうね。

アロノフスキーの「ブラックスワン」では多くの鏡が出てきてました。反射の反射みたいな鏡で邪悪な顔のナタリー・ポートマンがいたり、多角的に見えるようにすることで正面からだけでは見えない別の物を浮かび上がらせる。一枚の鏡だと正面の一つの鏡像。三面鏡のように色々な角度で見える鏡だと普段は見えない角度からの姿やズラ~っと連なる姿など、物体の見え方が全く違ってくる。そういうものを映画作りにも取り込んでいるのだろうと思います。

感想

とりあえず忘れる前に書いておこう!

トーマス役のTy Simpkins君って、キルスティン・ダンストに似てる!!(笑)

顔の骨格とか、笑った時の感じとか、オドオドした目線とか、息子か?ってくらい似てた。

彼は子役からキャリアがあるみたいで、「Revolutionary Road」「Iron Man 3」「Jurassic World」「Avengers: Endgame」と結構大作にも出ている。観返す時は記憶の片隅から引っ張り出して確認してみたい。

役者陣はみんなよかったですね。

でもリズ役のホン・チャウがアカデミー助演女優賞ノミネートされるほどのインパクトはなかったような…?彼女が選ばれるならエリー役のSadie Sinkでも、メアリー役のサマンサ・モートンが助演賞ですと言われてもそれなりに納得したかも。「Gods and Monsters」でのLynn Redgraveが助演賞ノミネートされたほどの納得感は薄かった。

でも「エブエブ」のジェイミー・リー・カーティスが助演女優賞獲ったことを思うと、私ならどっちを選ぶかなぁ。JLCはキャラ造形の妙というか、圧倒的な存在感ある役を作り上げた点が評価された気がする。一方のホン・チャウはよりナチュラルに役になり切ってリズと言う人物に説得力をもたせて演じた。助演賞って(私もアカデミー授賞式25年ぐらい観てるけど)特に演技の上手下手よりいくら短い出演時間でもインパクト残せた方が勝ち!みたいなところある。そういう意味ではJLCに軍配が上がったのは納得かな。候補全員を全く同じ基準で評価できないのが難しいところですね。全員が同じ作品の同じ役を演じて見比べる訳じゃないから。

*****

「The Whale」、なかなかヘビーで(ダジャレじゃない)難しい映画でした。聖書の内容をレファレンスされてもピンと来ないのがツラいところです(;^ω^)。一応キリスト教系の学校に行ってたけど、聖書なんか読まなかったしねぇ。

私、親子もの、特に親から子供への愛を描いた作品って弱いんですよね。大好きな映画「Billy Elliot」とかでも、最後父ちゃんが自分を犠牲にしてビリーの為に信念を曲げる場面とか涙腺が刺激されて仕方ない。

この映画でも最後の5分ぐらい?グワァ~って込み上げてきてる所で、エリーが「Daddy Please!」って言った辺りで涙腺決壊でボロボロ。あの二人の目にやられました。

エリー役のSadie Sinkの演技が一辺倒だという意見も見かけたけど、あれはあの最期の瞬間の為の壮大な助走だったということでしょう?ず~っと怒りに満ちた表情から最後の最後に一瞬あの微笑みとあの瞳を見せることで、何も語らずともアッ、二人は通じ合った…と言うのが伝わって観客もカタルシスを得られる。しっかりした演技だと私は思いましたよ。

本当にあの二人の瞳がものすごく多くのことを語っていましたね。

チャーリーが散々言っていたエリーの素晴らしさ、優しさ。それをあの瞬間にチャーリーはエリーの中から再び呼び起こしたし、そこがお前の良いところなんだからそれに従ってHonest正直にこの先も生きて行って欲しいという想いも伝え伝わった瞬間でした。

父親が目の前で死ぬなんてトラウマになるよとか、あんなに近づいて潰されてないか心配…なんて意見も見ましたが(;^ω^)、私はエリーは大丈夫だと思う。だってチャーリーの想いが伝わったはずだから。トラウマになんてなってないはず。まあ出来ればリズと少しで良いから接点持って、未来の相談者兼一緒に悲しみを共有できる相手になりそうなシーンとかがあったら安心できたけど。アル中のお母さんだけじゃ厳しいものがありますしね。潰されたかどうかは…うん、ちょっと心配かなw

肥満に対して心配している声もあった。

元々大きくて、食べるのも好きな健康的な肥満の人と、チャーリーの様に精神的なものから病的な過食に陥り死に向かっているような肥満の人。Fatphobiaで一緒くたにして侮蔑の対象にするとか、病気だとみなすとかは間違っていると。そこを勘違いさせる要素を含んでいる映画だという意見。

流石に日本ではココまで病的な肥満と言うのは体質も違うし絶対数も少なそうだし社会問題になってないけど、アメリカなんかではかなり多いんだと思います。

90年代初頭の「ギルバート・グレイプ」でも、ギルバートの母親がチャーリーみたいに病的に太って動けないっていう表現が既にあった。それから30年、事態はもっと深刻になってそうです。掲示板でも私も同じように肥満だったとか、同じような肥満で生きる意味も見い出せずに引きこもっているとか、チャーリーと同じでアメリカの中西部辺りにこういう肥満の人が結構多いとか、そんな書き込みも見かけました。日本だとゴミ屋敷が同じくらいの比率ですかね?どうでしょう…。社会の病的な部分、歪みがこういう形で表出してきている一例なんだと思います。

宗教に関しては私も同じ考えかなぁ~。

これは海外のレビューからの一節だったかな…

It’s Liz who finally recognizes that nobody can save anyone.

最終的に誰も誰かのことを救うなんてできないとわかったのはリズだった。

We try to save one another, and we fail, because we cannot help but fail. Every one of us fails.

お互いに助けようとする、しかし失敗する。助けずにはいられないから、でも失敗する。私たちの誰もが失敗する。

みんな人の本来持ってる性質としては放っておけない、助けたいって気持ちは持ってるんだと思う。でも実際に助けられるかは別。特に精神的な問題だと。

私の母親も子供を亡くしたことで宗教にのめり込んだ。結局そのせいで家の中の雰囲気は悪化したし家族はバラバラになったし、私はその宗教が大嫌いだった。しかし母は死ぬ直前までその宗教の活動に参加していたし、宗教仲間が彼女の友達、彼女の世界はその仲間ありきだった。悲しみを紛らわせてくれた恩もあったんだろうと思う。

しかし母が死ぬ直前、とうとう入院しないといけないとなった時、母はその宗教関係の友達と一切連絡を取るのを辞めた。私も別に病院に来てほしくは無いから、電話がかかって来ても面会できないと言って断った。

その時の母に理由は聞かなかったが、たぶん母にとって彼女たちは救いにも慰めにもならないことを前々から薄々わかっていたんだと思う。

未知のことなので死は怖い部分もあるだろう。でもチャーリーにしても私の母にしても、もう死ぬ覚悟は出来ている人間にとったら、今更どこの教義やら聖書のありがたい言葉やらを聞かされても、もう関係ない。そんなことで救って貰うものなんて無いし、そもそも救うものでもない。死は誰にも訪れるものだし、受け入れたら後は待つだけ。それだけのことなんだと思う。

人が持つ根源的な死に対する恐怖に付け込んで教義を展開しているような宗教は、脅迫している時点でヤクザと一緒、人を救うことからは最も遠い宗教のような気がする。人を救えると思っている傲慢な考えを持っている時点で、これまた別の苦しみを与える宗教な気もする。

チャーリーにとっての究極の価値あるものはHonesty。

正直さをもって人生に向き合う…大事なことを教えてくれていたと思う。

しかし、う~ん、難しい。正直さって何?

とりあえずnoteに書く文章は正直に書いて行きたい。

ついつい無難な言葉で誤魔化したり、正しいっぽいことを書いて結論にしてみたりしている自分がいる。そういうのって結局面白くない。

「Gods and Monsters」で観て期待した通り、ブレンダン・フレイザーがホエール鯨というモンスターになり、肉体と言う苦しみの牢獄から解放される…その点はほぼ丸被りな設定でした。

しかし25年前の「Gods and Monsters」とゲイに対する扱いは随分変化したなと思った。

GaMでは「The Whale」のトーマス同様、家政婦のハンナが宗教的観点からゲイを罪深く汚らわしい存在だとホモフォビックな発言を繰り返していた。主人公ジェームズ・ホエールはオープンリー・ゲイ。チャーリーよりよっぽどオープンにしてる感じ。でもGaMではゲイ、同性愛は認められてないという社会通念が映画全体を覆っている。だからジェームズ・ホエールが変人、ハンナの発言も酷いんだけど彼女は悪者にはならない。

一方「The Whale」ではトーマスがそのホモフォビック発言によって、一気に悪者になる。エリーも自分を棄てたことには怒ってるけどチャーリーがゲイであることにはなんら侮蔑や不快感は示していない。それはリズもメアリーも一緒。ゲイであることを病気や頭がおかしいというような概念は消え去っている。一部の宗教を除いては。

なので「The Whale」はゲイが出てくる映画だけど、ゲイは単なる設定でありチャーリーを現状に導いた要因の一つであるだけで、ゲイ映画としては分類されない気がする。ゲイであることの葛藤はゴソッと抜け落ちてますから。トーマスにアランの死の原因は同性愛であったから神様に見放された的に言われたときも、全く悩みも怯みもせずに、言い返してましたから。そんなわけあるかい!って感じで。

コレは良い傾向だと思う。海外の掲示板でも、もうゲイであることが罪で悩み苦しむみたいな映画はもういいよ…的な意見もチラホラ見かけた。そういうの繰り返し見せられることでゲイの当事者がネガティブ思考を植え付けられる部分もあるからでしょうね。もっとフラットに。日本も早くこのレベルまでなるといいな。「エゴイスト」も良かったけど、やはり周回遅れ感が否めなかったから。

最後に

ということで考察と感想でした。

で、私のこの映画の評価は…9/10点 ぐらいでしょうか?

概ね満足。ただ理解するのに色々調べたり、レビュー、掲示板の意見を参照してようやく腑に落ちる部分が多かったので-1点。私みたいな浅薄な知識しかない人間にはツラい(-_-;)。

いろいろ勉強になったし、楽しい思考活動ではあったから減点も少な目です。

何かしら参考になった、興味深かったという方は「スキ💓」を押していただけると励みになります😉。

*****

関連記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?