村上春樹『納屋を焼く』原作の「バーニング」(イ・チャンドン監督 2018年)と、三島由紀夫『金閣寺』原作「炎上」(市川崑監督1958年)を、続けて観た。そして考えたこと。いろいろと。①『納屋を焼く』と「バーニング」について。

どっちも燃やす話だから?いや、まあ、そうではなくて。

この二作品を続けて観るに至った経緯から。

そもそもの始まりは、先日、noteにも感想を書いた、『咲き定まりて 市川雷蔵を旅する』という本を読んだこと。著者 清野恵里子さんと僕には共通の友人がおり、その友人のFacebookのコメント欄である映画について意見交換をしたところ、面識も何もない私に、その本を送ってくださった。

36年も前の話だが、私は大学の文学部国文学科を、三島由紀夫について卒論を書いたので、三島の小説はとりあえず全部読んでいた。のだが、三島作品原作の映画鑑賞にまでは手が回っていなかった。『咲き定まりて』の中で、市川雷蔵主演の『炎上』という映画が、三島の『金閣寺』原作だということを初めて知ったのである。なので、観なきゃなあ、と思いつつ、すぐには観ずにいた。

直近の、アカデミー賞候補作について、また清野さんと意見交換をしているうちに、遺作「マ・レイニーのブラックボトム」で主演男優賞候補となったチャドウィック・ボーズマンについての話になった。彼が市川雷蔵のように、役によって外見まで変幻自在に変えられるタイプの俳優であること、韓国のユ・アインも、そういう役者だということを教えて下さった。

市川雷蔵もチャドウィック・ボーズマンもユ・アインも、

「様々な役を演じられる役者の寸法、身体、顔の輪郭、彼にはみんな備わっていた」

(清野さんの文章そのまま紹介)ということなんですね。

清野さんは、そのユ・アインの「作品ごとの極端な違い」の例として、「バーニング」と「王の運命【定め】」を示したうえで、

「雷蔵も、顔の筋肉弛緩させちゃってる?って思わせる芝居しますが、「炎上」に重なっちゃう「バーニング」いいですよ」

と、「炎上」における市川雷蔵の演技と「バーニング」におけるユ・アインの演技の類似点についても示唆いただいた。

と、ここまでくると、それは、観てみないとなあ。で、ネットで検索してみると。「バーニング」については、どうもAmazonプライムビデオで見られるようだ。いやいや、その前に、なんと、村上春樹『納屋を焼く』原作なんだ、えー、それは観なきゃあ、ということで、まずは「バーニング」から鑑賞開始。そして、「炎上」もAmazonプライムビデオで見られるな。ということで、続けて鑑賞。

つまり、清野さんとのやりとりからの、二作連続鑑賞・初期動機は「市川雷蔵とユ・アインという、カメレオン型俳優の、いちばん顔面筋肉弛緩させた、いわば二枚目イケメンとしての顔とは対極の、内向的でうつうつとした、暗い若者を演じたパターンを鑑賞する」というのが主目的だったわけです。

が、一方で、僕自身は小説読みとして自己規定をしていて、特に、三島由紀夫についても村上春樹についても、単行本化されたものについては全作品をもれなく読んでいる人間である以上、小説読み側の視点で、その映画化作品を見る、という映画の見方に、自然となった。というわけなんですね。その視点からも、この二作品を続けて観ることはとても面白い発見がたくさんあったのです。

さらに、考察を進めると、この主演男優の「顔面筋肉弛緩演技」ということと、「小説の映画化」ということ、実は、深い関係がある、ということも、観ているうちに、気が付き始めるわけです。このことが、小説、特に純文学原作の映画化作品と、それに対する小説ファンからの違和感・異議の表明が繰り返されることへの、ひとつの回答になるのではないか。書いていくうちに、そんなところまで到達できないかな。そんなことを目論んで、文章を書き始めてみます。

『納屋を焼く』と「バーニング」の関係。

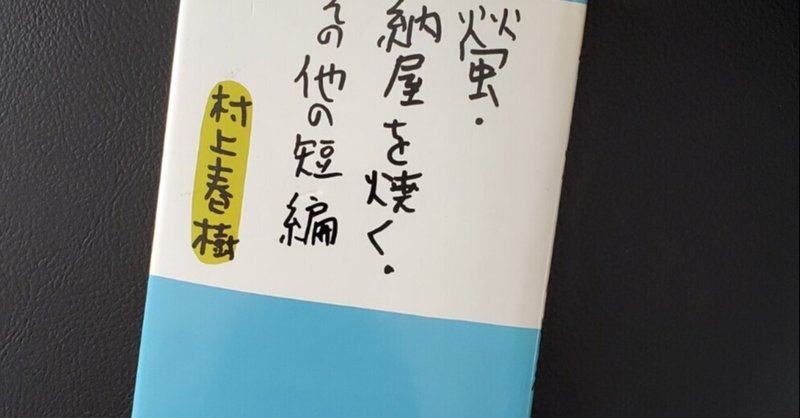

小説「納屋を焼く」は、1984年7月5日に、新潮社から発行された、『蛍・納屋を焼く・その他の短編』という単行本に収められている。手元にあるのはその日付の初版本。「納屋を焼く」は「新潮」昭和58年1月号に、「蛍」は「中央公論」昭和58年1月号に掲載されている。「蛍」は『ノルウェイの森』の原型となった短編である。「納屋を焼く」も、単行本で30頁ほどの短編である。

フォークナーに「Barn Burning」という作品があり、「納屋を焼く」の中にも、フォークナーの本を読むシーンがあるが、村上はあくまでも英語の言葉遊びに惹かれただけで、この小説を書いた段階では「Barn Burning」は未読だったと、後に言っている。

短編なので、当然、そのまま映画にはなりにくい。映画は、舞台を韓国にうつし、人物に様々な背景を付加し、さらに、筋立て展開も、新しい要素を加えた、オリジナルなものである。

短編小説の中の、村上春樹らしい、気の利いた会話は、人物セリフとしてそのまま生かされている。このいくつかの重要な会話をそのまま生かすことを軸に、その前後,間を、「納屋を焼く」だけではない、村上春樹の様々な作品から引用してきた、村上春樹的人物、エピソードで、ひとつの映画脚本に仕上げている。まずは、そのお手並みが、大変、優れている。脚本家が、「納屋を焼く」だけでなく、村上春樹全作品に通じた、村上春樹ワールドの理解者であることが、よくわかる。

村上春樹の長編小説は、おおよそ、次のような構造を持ち、作品ごとに変奏はあれ、そこから大きく離れることは少ない。

①主人公は自分の生活の細部をきちんとすることで、社会から距離を置きながら、自分を守って生きている青年。②ひょんなことから知り合った女性と性的関係も持つ。(そこには何の障壁もないかのように、性的関係には行きつくのも、村上春樹小説の特徴。)が、③その女性が不意に姿を消す。それを主人公が追いかける。④女性の失踪には、謎の、経済的、政治的、文化的に力を持った、第三の人物の関与が暗示される。⑤そして、井戸の底とか、パラレルワールドとか異界とか、何か非現実的な世界での対決があり、暴力もそうした非現実世界でのみ、ふるわれることになる⑥女性は戻らないが、その結末を主人公は静かに受け入れる。

とまあ、こういうのが、村上春樹小説の、基本形なわけけで、「納屋を焼く」という短編小説は、こういう村上春樹作品原型ストーリーを、そのまま短編にしたような、小説だ。⑤の要素だけが、短編には欠けている。

そして、映画「バーニング」は、⑤の要素を付加することで、長編映画として仕上げた。とまあ、そういうことになる。

だだし、⑤から「異界設定」を外してしまっている。暴力は、この現実世界に、持ち込まれる。

映画を観ながら、すぐ気が付いたのは、1988年の『ダンス・ダンス・ダンス』の、五反田君、という人物や設定、ストーリーが、「納屋を焼く」に組み込まれて、この脚本が掛かれたのだろう、ということだが。細部を思い浮かべると、それ以外にも、たくさんの村上春樹小説からの断片の引用がコラージュされていることに気づく。

村上春樹小説の基本構造の中でも、特に特徴的なのは。以下二つ。

②女性と性的関係に至るのに、障壁がない。ごく自然に簡単に、すぐに性的関係に至る。

⑤激しい暴力は異世界においてのみ振るわれる。

そして、これが、村上春樹作品が、例外的なベストセラーを続けている理由だと、僕には思われる。

例えば保坂和志氏の小説のような「あまりに何も起きない系」の淡々とした小説世界は、やはりそれはエンターテイメント性を純文学にも何がしか求める、純文学より、ひとつ広い所にいる、大量の文学ファンには、ちょいと魅力が欠けるだろうし。だから、保坂小説は、村上春樹小説ほど売れないのである。

かといって、主人公の性欲や葛藤や、直接的暴力をまともに小説内で描き切る村上龍氏のような作風は、それはそれで、より穏やかな読書体験を求める多数の人たちには、えぐいものとして、敬遠されるのである。明らかな天才、村上龍氏であっても、村上春樹ほど、売れないのである。

性衝動や性行為の生々しさも、激しい三角関係の嫉妬や憎悪もなく、陰惨で激しい政治的・あるいは性的暴力は、異界の体験の中に封印される。そうした全てから安全に距離をおいたまま、ドラマチックな、自分探し、失われた彼女探しの旅と冒険はしっかりと展開される。そして最後に、日常生活の中に、主人公は、苦い思いを抱えつつも、戻って生きることになる。日本だけではない、高度消費社会の段階に入った知的階級の人たちが求める「最終的には安全に、しかし冒険はしたい」欲求、価値観に、完璧に合致する小説世界を提示することで、村上春樹は世界的ベストセラー作家になっているのである。

「バーニング」に見る、小説を映画化するということ。

しかし、映画化をするということは、そもそも脚本がどうであれ、生身の人間が、性行為や暴力を演じることになる。小説では、とても、つるっと、清潔なものに思えた性行為が、どんなに淡々と乾いた描写・演出にしてみても、ある種の生々しさをもって、描かれる。

映画のわりとはじめの方で、旅行に出かけた彼女の部屋で、留守番と言うか、留守中の猫のエサやりに来た主人公が、ひとり、自慰をするシーンが描かれる。この原作小説には無い、オリジナルに作られたシーンだ。とはいえ、村上春樹小説では、主人公の自慰シーンは、わりとある。

「顔面筋肉を弛緩させた」演技、別に、自慰シーンだけではない、この主人公、かなりの時間、口が半開きだったり、表情がすごく乏しかったり、そういう人物として造形されているのだが、一人の部屋で自慰をしているときの表情、というのは、描かれれば、そういうものかもなあ、という説得力がある。それを映像として見せられたときに感じるものと、村上春樹の小説で、文字文章でそれを読むときの感覚というのは、ものすごく違う。

性的なことだけではない。男女関係に関わる「嫉妬」という感情も、村上春樹小説では、どうしたわけか、ものすごくきれいに除去漂白されている。この映画でも小説でも、主人公女性はアフリカに旅行に行って、謎のお金持ち男性と意気投合し、一緒に帰ってくる。そこから、主人公含め、三人の、不思議な三角関係が展開していくのだが、小説では、そこに、「嫉妬」「独占したい」という感情はない。少なくとも、描かれていない。映画では嫉妬の感情は、きわめてはっきりと、色濃く、描かれていく。

失踪した彼女を探すことについても、小説では、ほんとうにさらっと書かれている。しかし、映画が、探し回る主人公の行動を直接、映像で見せるならば、それは、感情的、衝動的な激しい行動として描かれる。

村上春樹が、小説で書いた部分を引用する。

「僕はそれから何度も彼女に電話をかけてみたのだけれど、電話は電話局で止められたままだった。僕は心配になって、彼女のアパートまで行ってみた。彼女の部屋は閉まったままだった。管理人はどこにもいなかったので、彼女がまだそこに住んでいるのかどうかさえわからなかった。僕は手帳のページを破って「連絡してほしい」というメモを作り、名前を書いて、郵便受けの中に放り込んでおいた。連絡はなかった。

小説では、そもそも彼女はたくさんの性的関係を持つボーイフレンドがいて、そういう人たちの何らかの好意の中で、経済的にも生活していた。主人公は、彼女がそういう女性であることは理解した上で、ときどき会っていただけだし、アフリカで知り合った金持ち男性も、そういう男性の中の1人である以上、過剰な独占欲や嫉妬を持つことが意味がないと分かっていた。

そんな中で、こうして部屋まで訪ねたり、「連絡してほいし」とメモを書いたりするのは、「愛」というよりは、主人公のある種の親切さの表れのように、小説では読めるのである。

そう、村上春樹小説の主人公は、人と関りを持たないように注意して生きているわりに、親切な善人として感じられるように描かれている。愛や激情や執着や嫉妬、というものを表面には出さず、むしろ、善良さや親切さゆえに、急に消えた女性を探しに行くことになるような印象を、読者に与えるのである。しかし、冷静に考えてみれば、人を探しまわるという行為は、大変な時間と労力を使い、仕事やその他日常を放棄せざるを得ないようなことである。映画にして、映像にして、主人公の行為を描写すれば、それは、そうした必死さ、ことの重大さから、それが「親切心」などではない、「愛や執着」に基づくものであることが、露わになってしまうのである。

どの村上春樹小説でも、主人公のこれまでのいきさつや行為は、小説内で、きちんと書かれている。イシグロの小説のような「信頼できない語り手」みたいな手は、ほぼ使わない。語り手は、他者に対する「観察者」としての、中立性と、その他の登場人物に関わる、ある種の親切さを持った人物として、小説世界内に登場するのである。正直で親切。

小説でも映画でも、謎の金持ち男性のことを「まるでギャツビイだね」と主人公が語る。

これはまさに、主人公が『グレート・ギャツビイ』の話者人物、ニック・キャラウェイの立ち位置から、金持ち男性のことを観察し、かつ関わっていることを示唆している。

ニック・キャラウェイは、謎の大富豪、ギャツビイの豪邸の隣にたまたま引っ越してきて、友人となり、彼の昔の恋人との再会をお膳立てする役を担わされる。全体として、善意の観察者として、小説の世界の中と小説読者の間をつないでいく。親切で正直で、しかし、人との距離は保とうとする。村上春樹小説の語り手や主人公の原型は、ニック・キャラウェイなのではないかと、僕は、ずっと思っている。

村上春樹の小説の主人公というのは、その行為だけを冷静に見れば、この人物は本当に善意の人なのか、親切なのか、いや、浮気をしていろんな女と性行為しまくっても罪悪感もまるでない、いい加減なやつなんではないかということがすごく気になることがあるのだが。しかし、少なくとも、小説を普通に読んでいる間は「善意の、半歩ひいて人に関わりつつ、女性や友人が行方不明になれば、親切にも探しに出かけてくれる善人」というイメージが自然に形成されるように描かれているのである。

顔面筋肉を弛緩させているということの意味

この映画でのユ・アインの「顔面筋肉を弛緩させている」演技には、何パターンがある。それらは必ずしも、何も考えていない、ということではない。

顔面筋肉を弛緩させている、ということは、人に見られることを、その瞬間、意識していない、と言うことなのだ。そして、それは、むしろ「自分は観察者である」「今、観察に集中している」ということを表現していることが多い。「見ている方の意識100%」になると「見られている意識0%」になってしまうために、顔面筋肉が、弛緩してしまうのである。

彼女の顔、言葉、行為を観察することに集中してしまうと、ユ・アインの顔は弛緩してしまう。あるいは、怒りや不安があまりに極度になったまま車を運転しているときなどは、表情がなくなってしまう。

小説家が小説を書いているとき、彼はあくまで観察者である。視点人物話者人物もまた、小説世界内に生きながら、観察者としての役割に没頭する。小説家と共に、話者視点人物も、観察者として、きっと、無表情に、顔面筋肉弛緩してしまっているのだ。しかし、それは小説では描かれない。

ところが、映画では、視点人物が観察者になりきっている瞬間に、意地悪にも彼にカメラを向けると、彼の顔面筋肉は弛緩しているのである。

村上春樹小説における、話者視点人物自体を、映画では、カメラが、つまりは観客が、観察してしまう、そういう、小説では起きないこと、村上春樹的には起きてほしくないことが、映画では、起きてしまうのである。

冷静に感情や行動を、生身の人間の様子として映像で撮影すれば、そこには観察者ではなく、行為者として生きている人間の様々が映りこんでしまう。村上春樹が、小説で、丁寧に排除していたそうしたもろもろが、どれだけ上手に演出しても、不可避的に、映画には侵入してしまう。そうだとすれば、そのこと自体を、映画固有の個性・強みとして、生かすしかない。

観察者として、親切な善人として、熱くなったり嫉妬したりしない冷静な人間として、生きていたいと願いつつ、性欲や嫉妬や愛情にからめとられ、行為者として生きざるを得ない。

小説ではさらにそうしたものから生じる暴力も、異世界の、半ば現実とは違う世界で展開するものとして、自身が暴力的存在であるということに、直接向き合わずに済む、すくなくとも読者にはそのような印象を与えようとする。

ところが、映画の主人公は、生身の人間として、そのことに、性にも暴力にも嫉妬にも、向き合わざるを得ない。映画はどうしたって、それを映し出す。

村上春樹小説を特徴づける、現実から距離を置く観察者であるという目論見。あくまで親切な観察者が主人公であるという目論見。その基本構造が映画では通用しない。通用しないからこそ、映画で描く意味がある。そこまでを突き詰めた映画として、この「バーニング」、出色の作品でした。

だいぶ長くなっちゃったので、ひとまず、村上春樹のほうだけで、今日はやめておこう。『金閣寺』と「炎上」はまた明日。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?