籠と縄 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(54_『神話論理3 食卓作法の起源』-5)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第54回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

すでにある実体を組み合わせるのではなく

『神話論理3 食卓作法の起源』の冒頭、レヴィ=ストロース氏は次のように、同書の主題を示している。

「これまで検討してきた神話は、高低、天と地、太陽と人間たちといった空間的な対立を使っていたが、北アメリカとの対比に適した南アメリカ神話は、遅いと速い、同じ長さの持続と異なった長さの持続、昼と夜、といった時間的な対立をとりわけ使うのである。」

空間的な対立と、時間的な対立。

今回はこの違いについて考えてみよう。

まず『神話論理3 食卓作法の起源』の60ページに掲載された神話M374aをみてみよう。

ある男が、すげなくされ続けた女を魔術で誘惑し、妻とした。

二人には子どもが生まれた。

冒頭、この一節だけで、まず過度な分離から過度な結合への急展開がある。

この男女ははじまりにおいて分離していた。

女の方が男を受け入れなかったのである。

しかし、男が魔術を使い、結婚をする。

分離しているはずのところを、魔術という通常ではありえない方法で無理に結合したのである。

けしからん男だ!と思われるかもしれないが、これは現世の話ではないので安心して欲しい。経験的に分離している状況を、超現実的な”ありえない”方法で結合へと反転させる。こういうことをできるのが神話の論理である。

過度の分離から、過度の結合へ、

過度の結合から、過度の分離へ

この魔術による結婚という過度な分離から過度な結合へと急展開した夫婦のあいだに子どもが生まれる。

そして今度は、この親子の間で、次なる分離と結合の急展開が生じる。

ある日、夫はどこかへ出かけ、妻も薪ひろいに出ているあいだに、赤ん坊がいなくなってしまった。

夫婦は子どもを探す旅に出る。

まず母親の方が、ヒキガエルばあさんとその醜い二人の息子が住む小屋にたどり着いた。このヒキガエルばあさんが赤ん坊を攫った犯人だった。

攫われた赤ん坊は、このときもう大人になっていた。ヒキガエルが自分の体液を赤ん坊に与え、魔法をかけて赤ん坊を大人にしてしまっていたのである。

大人にされた赤ん坊は自分をヒキガエルの息子だと思い込んでいた。

赤ん坊の時の記憶を忘れていたのである。

赤ん坊が、親のもとから、突然姿を消す。

これ以上ないほどの過度な分離の経験である。

お爺さんが山へ芝刈りに、お婆さんが川へ洗濯に、ではないが、神話的な夫婦が別々の場所に束の間分離している間に、こどももまた分離していく。

そして、親から分離された赤ん坊が、代わりに結合することになる相手がカエルである。しかも、このカエルは個的に単立するカエルではなく、二人の息子と共にある。

つまり、

第一の息子 /(カエル婆さん)/ 第二の息子

という具合に、二人の息子という、異なるが同じ、同じだが異なる二項のペアに対して、その中間の位置をとる第三項としてのカエルである。

神話は、このカエルをただ一人だけで登場させないで、二項のペアを伴う形で、その二項のペアの中間に配置した三項セットで登場させる。

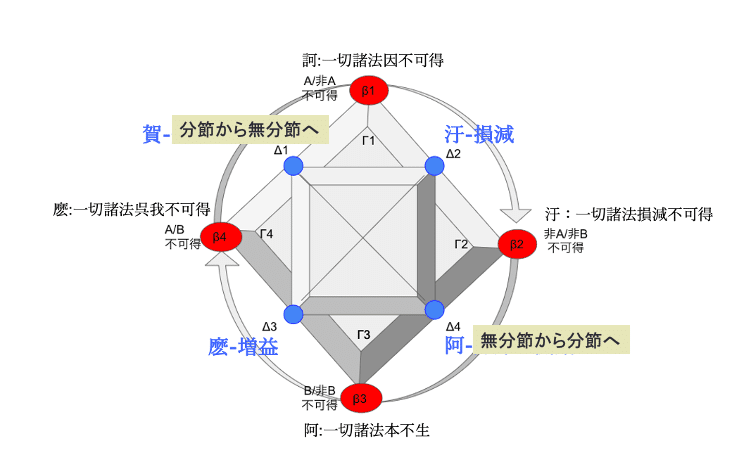

三項がセットで語られるものは、図1に示す神話の論理の図式における、Δ-β-Δあるいはβ-Δ-βの、いずれかの一角にフォーカスしたものである。

*

この”ヒキガエルばあさん”と、親元から分離された「赤ん坊」とが、過度に結合する。

人間 / 動物

あるいは

地上界 / 水界

という経験的にはっきりと分離された両極にあったものが、親子関係にまで密着する。

大人か子供か

さらに、赤ん坊は、赤ん坊から大人へと一挙に変身する。

赤ん坊 / 大人

という経験的に鋭く分離されはっきり対立し、どちらがどちらか区別できないことなど決してないような二項対立の両極の間が、ヒキガエルの魔法によって一挙に短絡される。赤ん坊/大人、という経験的にはっきりと分離された二極の間を、通常の速度での成長とは異なる超高速で短絡する。

これもまた分離しているはずのものを結合してしまう、急展開である。

この子の両親が父親の魔術によって結ばれて以来、この子もまた分離と結合の両極の間を分離したり結合したりする高振動状態にある。

分離と結合の分離と結合

分離から結合へ、結合から分離へ、の振動状態

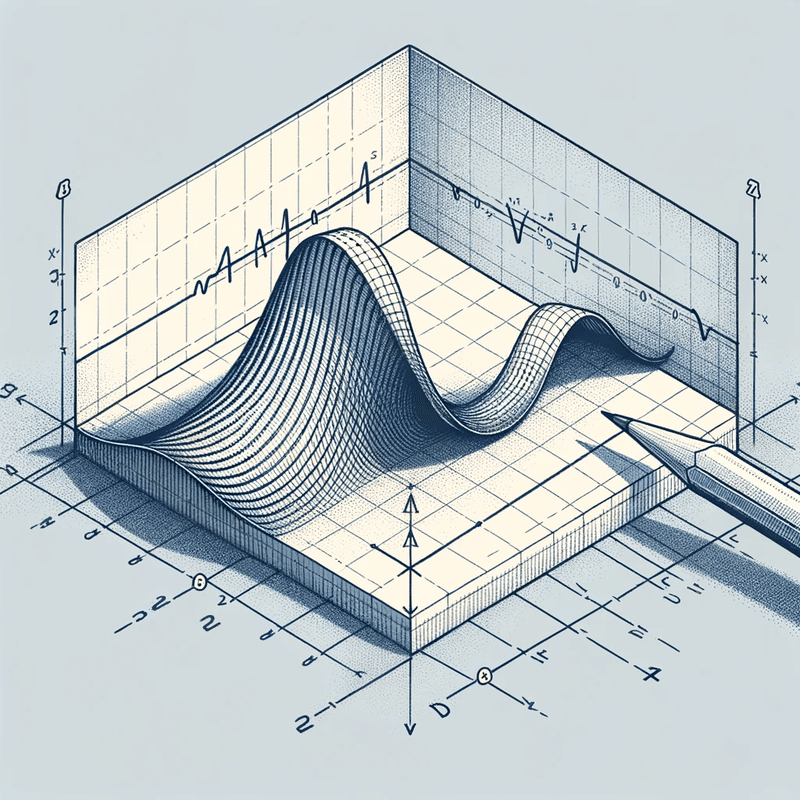

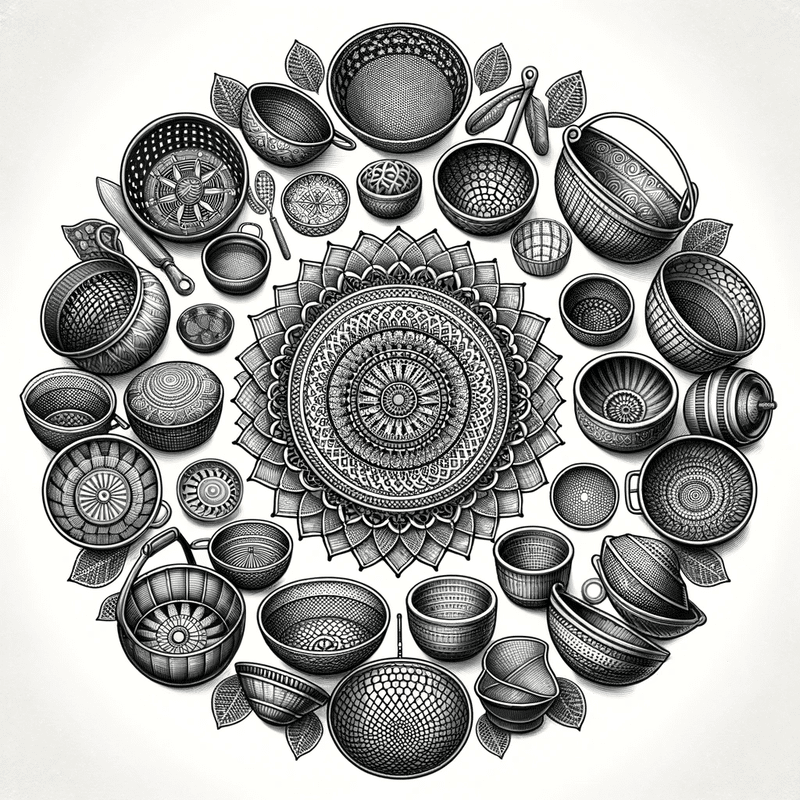

過度な分離から過度な結合へと急展開する二項の関係を、下の図1におけるβ二項の関係としてモデル化できる。

この図は静止しているように見えるが、動いている、振動状態にある、と思って眺めて欲しい。無茶なこというと思われるだろうが、中学校でならう二次関数のグラフからしてそのようなものなので、定常状態に落ち着いた視覚のイメージを、脳内の動画で補うようにしてみよう。

すべての項(Δとβ)と項のあいだに、例えば、下図のような振動があるとイメージしてみるといい。

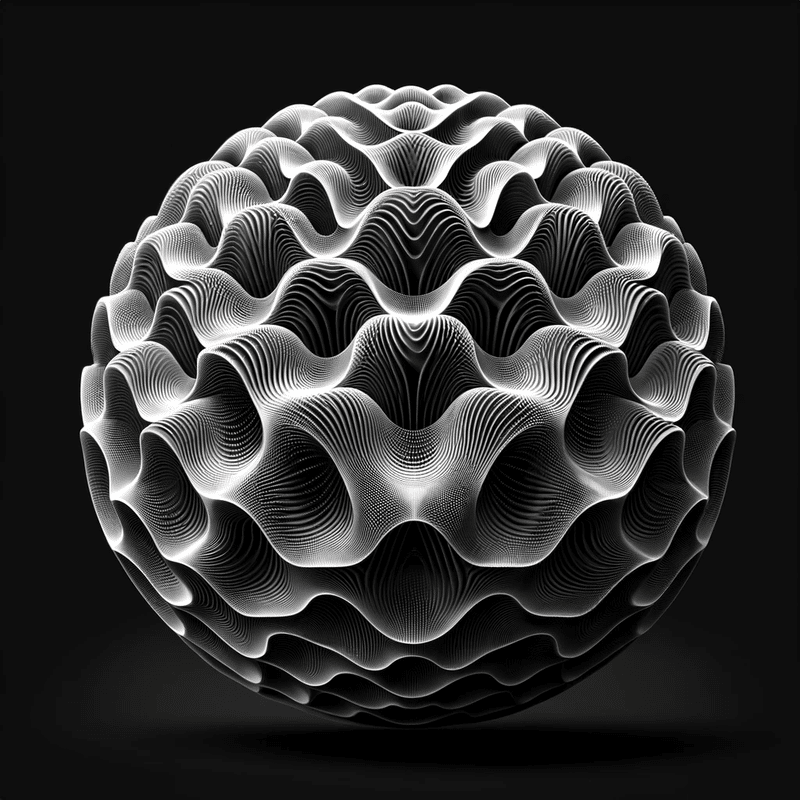

こういう振幅を描く脈動が絡まり合って(干渉しあって)、仮に視覚的に表現すれば、下記のようになる。

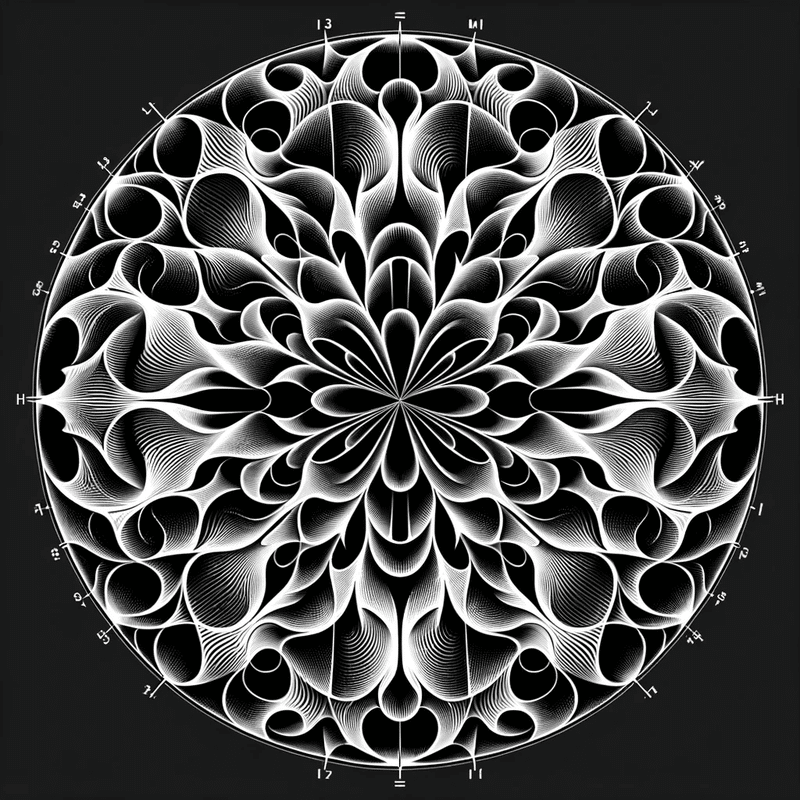

でもって、これをスパッと切ると、その断面が、下記のような具合になる。これを数学的に厳密に記述することもできるのだが、ここは仮にAIで生成した「イメージ」でお茶を濁しておこう。

この図4では「項」のようなものは描かれていない。項、あるいは、丸と線で描かれるネットワーク構造の図でいうところの「丸」のようなもの(ノードとエッジでいえばノード)が図4の中にはない。

*

通常、「妻」「夫」「子供」とくれば

○ = ○

|

○

などという具合に表現したくなるところである。

ところが、このような○を描いた場合、この○たちの関係が、”あらかじめそれ自体として存在する実体としての○が集まって、第二次的に関係を結んだもの”としてイメージされることがある。つまり冒頭に掲載したレヴィ=ストロース氏の言葉で言えば、「太陽」とか「人間」といった空間的にそれぞれの座標に定められて配置された「項」が、まずあって、それが二次的に関係を構築する、というように考えられることになる。

ここでは項が先で、関係が後、である。

この場合、人間でも、太陽でも、ある項は、他の項とは無関係に、端的にそれ自体としてあらかじめあるような感じになる。

ここでは項が所与の実体として、つまり他と無関係に端的にそれ自身の本質によってそれとして存在しているものとして、際立ってくる。

通常の日常の思考であれば、この所与の実体を並べていくというやり方でもかなり色々なことを言語で表現できるし、論理的に思考することもできるし、コミュニケーションに困ることも少ない。

しかし!

この所与の実体と錯視されるほどの安定性は、概念の対立関係の対立関係をダイナミックに発生させようという神話の論理にとっては「重たいもの」となる。

実体論から関係論へ

この”出来合いの項が集まってできた二次的な関係”という関係”観”は、神話の論理を扱う場合の妨げになると言っても良いだろう。

神話の論理は他でもない、この○たち、項たち一つ一つが、それとして他の項から分節されてくる=区切り出されてくるプロセスを言語化しようというものだからである。これからその生成の経緯を説明するべき○のことを、「はじめからありました」と言ってしまったのでは、話が始まらない。

*

神話の論理ではこの「○」=項=先ほどの神話でいう「妻」や「夫」や「子供」は、図3や図4におけるもつれのパターンだと思ってみていただきたい。

言葉でいうと「関係が項に先行する」とか、「関係において項が他の項と分節される」とかいう表現になるのだが、要するに夫でも妻でも子供でもなんでも、ある言葉で呼ばれる何かを、ことごとく「○:ノード」」と見なすのではなく、図3、図4におけるもつれのパターンだと思って読むのである。

つまり、○たちはいずれも「自性」によってそれ自体として定まって固まっているわけではなく、もつれ方が変われば、その姿も自在に変わっていく=変身していくようなものなのである。

ー ー

と、以前、この話をとある後輩にしたところ「瞑想から変性意識状態に入り、そのままの状態で難しい文献の一言一句を平然と精密に読めだなんて無茶苦茶なことを言いますね。アタマが○○○○んじゃないですか?」と称賛されたものだが、そこまで大変なことでもない。

項を発生させる関係(構造)の振動こそが神話の論理

もちろん神話も、人間の言語でもって語られ、聞かれる以上、必ず、太陽でも、人間でも、ある一つの名前を定められた「何か」たちを一列に並べていくところから始めざるを得ない。駒がなければ将棋はさせないのである。

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-

ところが、神話が項を扱う場合、さも実体であるかのような顔をした項たちをとりあえずはいくつか並べた上で、その二項の間で、一方から他方へ、他方から一方へと、激しく動き回る第三の項を連れてくることになる。

β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-

| | | | | | | | | | | | | |

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-

| | | | | | | | | | | | | |

β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-

※ここに二列に並んでいるように描いたβたちは、実際には一即多多即一ですべて一つでありながら、遠く多数に分離したり、また一に戻ったりと、振動し続けている。

神話は、振幅を描きながら振動しつづけるβ項たちの影を、まるでブラウン管上の「走査点」が時系列の振幅の両極に最大値と最小値を描き出すかのように、語られた言語というリニアな配列の次元に、対立する二項の片割れである限りでそれとして存在する諸項たちを、不断に示現させ続ける。

特に『神話論理3 食卓作法の起源』では、時間的な対立が問題になる。時間的な対立では、対立する二者が、それぞれはじめから動いている=変化している。例えば「遅いと速い」では、速度はちがうものの、どちらもずっと動いている。こうなると問われるのが二「項」関係というよりも、二「振動」関係とでも呼べることに変わる。

こういう神話では、Δ項の位置におとなしく収まるような項は、語りの最後にようやく登場するといった具合になる。それまでは語りに登場する全ての項=名=語がβ振動するかのようである。

*

* *

*

先ほどの神話のつづきをみてみよう。

分離の確定へ

大人にされた息子は、訪ねてきた女が自分の母親だとは気付かず

言い寄ろうとした。

しかし、母親は、息子が誘拐された時に寝ていた持ち運び用の揺りかごが置いてあるのを見つけた。

その籠には、夫婦が飼っている犬が噛み付いてつけた傷がついていた。

犬は子どもを誘拐犯から守ろうと吠えて噛み付いたらしいのである。

母親はこのことを大人にされた赤ん坊に教え、

本当の母親が誰であるかを気づかせた。

まず、息子が母親とは気づかずに言い寄るというところで、インセスト・タブーが侵犯されそうになる。

これも過度に分離してしまった母子の間が、親子関係ではなく、男女関係として今度は過度に結合されかけたということであり、引き続き分離と結合の間の高周波振動が乱れに乱れているとでもいえよう。

*

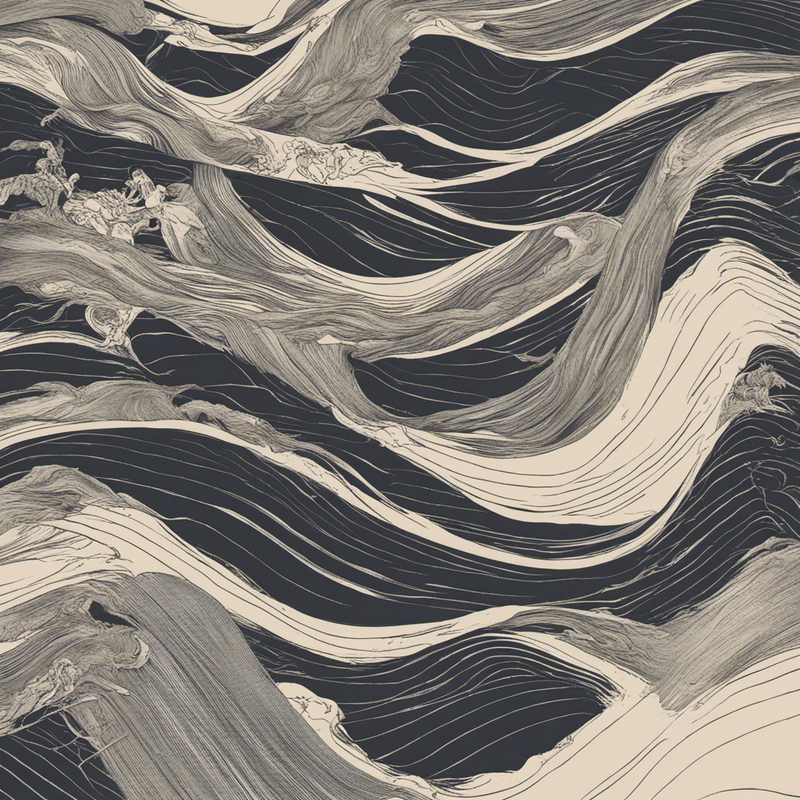

と、この高振動状態に調和をもたらし、荒れ狂う波を、安定した八項関係へと安定させるきっかけになるもの(もつれ)が登場する。

籠である。

網籠

籠、編み籠というのは地味なものだと思われるかもしれないが、野生の思考の神話論理において、しばしば重要な役割を演じる両義的媒介項である。

ざる蕎麦の下に敷いてあるやつを思い浮かべていただければよい。

水滴を下に落とし、蕎麦は落とさない。

蕎麦と水を分離する、あの編まれたザルである。

ちなみにこれを書いている私は、ザルの隙間から落ちて溜まった水の中に漂っている蕎麦の破片をみると瞬時に食欲が減退するという感性を持っており、やむを得ず「暖かいお蕎麦(蕎麦がはじめから水中に落ちている)」ばかりを注文するという人生を送っている。

なにか、いろいろイメージと違うのだが、これはこれで面白い。

乾燥スパゲッティみたいなやつに水がかかっているように見えるところが、おそろしい。

こういうこだわりは、生きていく上で面倒なこともあるが、代わりに両義的媒介項のようなものへの感度が高まるのでよい。

Web状に編まれた籠やザルのようなものは、過度に結合している二項を分離することを可能にする経験的事物である。

魚をとる網や、釣り針もおなじように結合したところを分離するものであり、神話の語りにおいて結合から分離への急展開が描かれる際の転換子の役割を果たす。

赤ん坊の健康を願い一度地面に置いて、網籠や、網籠の一種である塵取りで拾い上げる儀礼や、あるいは海に落とした釣り針を探しに行く海幸山幸の神話もまた、分離と結合が隠れたテーマになっている。

共振周波数を安定させる

では、野生の思考の神話論理がどうして分離と結合の間の急展開にこだわるのかといえば、それはまさしく、下記の図のような最小構成で八項からなる関係を安定的に切り結ぼうとするからである。

項は網の目である。

分離と結合の両極が分離から結合へ結合から分離へと高速で切り替わる高振動状態は、仮にイメージで描くと下記のようにうねりにうねっているという感じで、そこに調和した秩序のような波紋を形成する安定した共振周波数をもつ「もつれ」は観測できない。

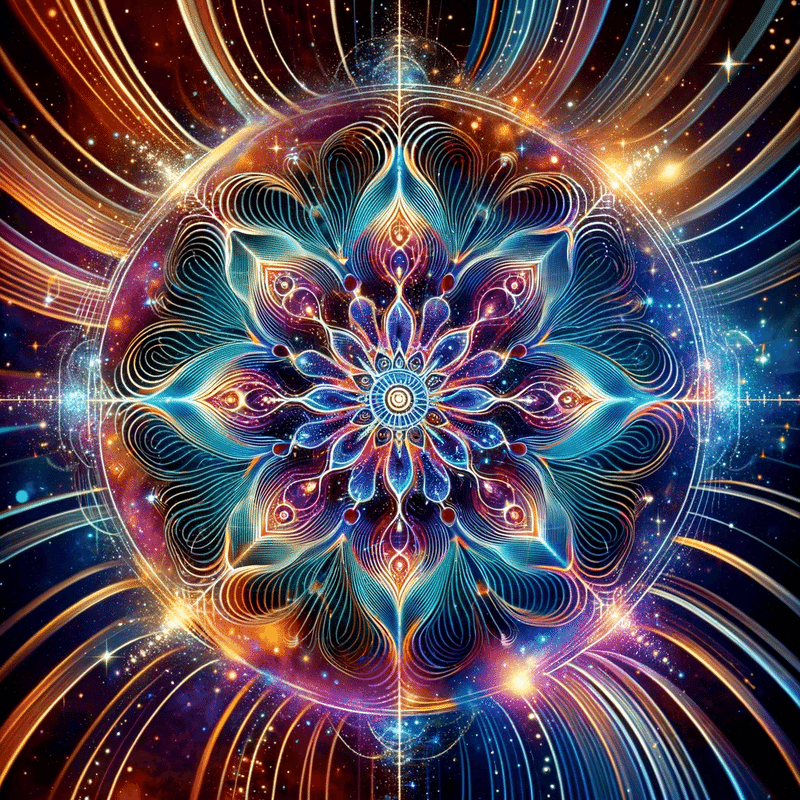

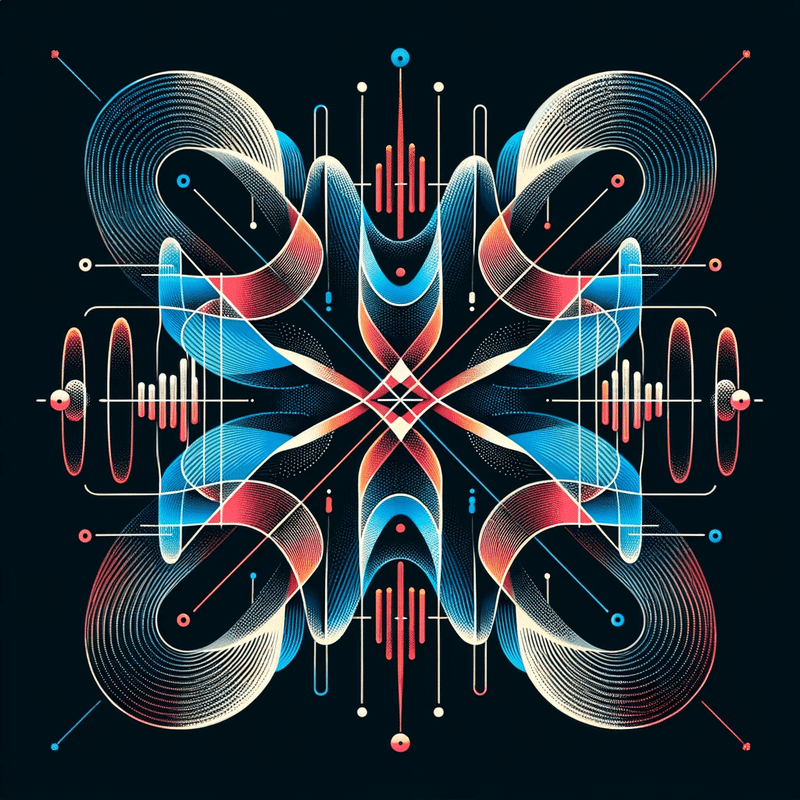

神話の場合、ただ乱舞する振動があれば良いというのではなく、振動しながらも、下記のように、安定したもつれのパターンを描きたいのである。

ランダムな振動から、一定の振幅を描く振動たちの共振へ。

この、振動にあるリズムを刻む鍵になるのがβ籠である。

籠は、いわば分離に特化した両義的媒介項なのである。

両義的媒介項は、ある二つの項の間に挟まって、これを結合することもあれば、分離することもある。

中には、分離しているところを結合する方向に特化した媒介項や、結合をしているところを分離する方向に特化した媒介項もある。

後者のひとつが籠であるらしい。

分離に特化した両義的媒介項

私たちの経験的な世界は、さまざまな二項対立関係によって分節されている。例えば、夫/婦、男/女、親/子、人間/動物、狩猟者/獲物、食べられるもの/食べられないもの、話が通じる/話が通じない、上/下、天/地、生/死、有/無、静/動などなど、あげればキリがないほどである。

こういう二項対立関係の両極にある項たちを「宇宙がはじまる前からもともとありました」と考えるのではなく、分節されるからこそ=識別されるからこそ=分かれてみえるのだ、と考える。

「もともとどう分かれているか」ではなく「もともと分かれていないことを、どう分けているのか」を考える。その時に最小構成で八項からなる関係が浮かび上がってくるのである。

すなわち、上の図でΔ1とΔ2からなる二項対立関係を切り結ぶためには、まず、”もともとあるΔ1ともともとあるΔ2が、二次的に集められてくっつけられました”とは言ってはならない。なぜなら、もともとΔ1なりΔ2なりが「ある」としてしまうと、そのΔ1なりΔ2なりは、一体どこからやってきたのか??という問題の立て方=論理に捕えられてしまうからである。

もともと「分けられ済み=分かれ済み」の項が一切ないところから、二項対立関係が分かれてくる。この未分離から分離への急展開(結合から分離への急展開)を、どうやって言語の線形配列に写像するか、ということが神話の思考が試されるところなのである。

ここで神話的思考(野生の思考)は、Δ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていく。

ここで神話はΔ1を「非-非-Δ1」と見る。

Δ1は非-Δ1と区別され分節される限りで、その姿を現す非-非-Δ1に他ならない。

同様に、Δ2を「非-非-Δ2」と見る。

Δ2は非-Δ2と区別され分節される限りで、その姿を現す非-非-Δ2に他ならない。

同様に、Δ3を「非-非-Δ3」と見る。

Δ3は非-Δ3と区別され分節される限りで、その姿を現す非-非-Δ3に他ならない。

同様に、Δ4を「非-非-Δ4」と見る。

Δ4は非-Δ4と区別され分節される限りで、その姿を現す非-非-Δ4に他ならない。

直接言明されたあるΔと他のΔとの置き換えは、顕在的には二つのΔを「異なるが、同じ」ものとして分けつつ結び二項関係をつくることであり、潜在的には二つのΔ二項対立関係同士を異なるが同じものとして分けつつ結び四項関係を作ることでもある。そしてこの四項関係は、それと”半分ずれた”β四項関係によって媒介されて=分離されつつ結合され結合されつつ分離されている。

言葉で書くと、どうしてもこういう具合になるのだが、下記のような波紋をイメージしながら読んでいただくと、わかりやすいかもしれない(わかりにくいかもしれない?)。

この動的な関係=構造が、密教の曼荼羅、胎蔵曼荼羅の中央に描かれる中台八葉院、大日如来の周囲に四如来、四菩薩が分かれた八項関係のモデルと異ならないというのがおもしろい。あるいは弘法大師空海が『吽字義』で書いている「吽」字を四つの字相と四つの字義に分ける論理もまた、これとおなじ八項関係をなしている。

神話は、さまざまな存在、経験的に”それ”として存在しているあれこれの項の起源について語るときに、いかなるΔ項もあらかじめ存在するものとして持ち込むことがなにように、この八項関係を分節する運動から語ろうとする。今回分析している神話が語る、過度な結合と過度な分離が分離できたりできなかったりする、という状態もまた、この動きなのである。

整った波紋のような項の析出

項が波紋のように浮かび上がってくる様をイメージしながら神話の続きを読んでみよう。

攫われた息子と母親が再会したところに、遅れて父親もたどり着いた。

父親は、一頭のシカを狩って、木のてっぺんに吊るした。

それからヒキガエルばあさんに、このシカを探してくるよう頼んだ。

ヒキガエルばあさんが木にのぼり、シカの肉をすべてとって戻るまでに長い時間がかかった。

その隙に三人は、ヒキガエルの息子を狩り、その内臓を取り出して口に詰めた。

その様子をみたヒキガエルばあさんは悲嘆に暮れ、自分のしたことを後悔した。

夫婦の息子が攫われた話が、裏返しになる。ヒキガエルばあさんが人間の家族にしたことを、人間の家族がヒキガエルばあさんの家族にする。

こちらの結合があちらの分離になり、あちらの結合がこちらの分離になる。

今度はヒキガエルがその息子たちから分離される。

吊るし紐

この分離を媒介するのが、「樹上に吊るされた肉」であるという点も興味深い。これはおそらく、先ほどの「籠」と対立関係にある。

籠 / 樹上に吊るされた肉(吊るし紐)

籠も吊るし紐も、どちらも蔓状の素材から作られているものであろうが、籠は何かをその「内」に「入れて」「包む」ものであり、対する紐は、そこに吊るされたものを外に出したままにする。

また籠は”水を切る”ために用いられることもあり、水界に属するものを、水界と対立する地上界にもたらす媒介物である。それに対して樹上に吊るされた紐は、地上界と空中=天界の中間にあって、肉を天体=太陽の光に当てて、人間が食べられるもの=地上界に属するものに変換する媒介物であるといえようか。

そうして人間の息子が赤ん坊から大人へとショートされたように、ヒキガエルの息子はその内臓(下半身)と口(上半身)がショートされる。なんとも酷いことをすると思うが、これは現世の話ではないので、心を痛めないで欲しい。

こうすることによって、赤ん坊=息子は、カエルのもとから分離され、人間の親たちのもとに戻り、こうして人間の家族というものが始まることになる。

この神話、これだけでは少しわかりにくいが、実は、人間が親子で存在するということの起源、言い換えると、人間が子供を産むことの起源神話なのである。

まとめ

人間の家族の起源=親子の起源=人間に子どもが生まれるということの起源=つまり私たち個々人が存在しうることの起源を語ろうとする神話において、しばしばこの、

過度に分離した距離を、一挙に結合しようとする。

過度に結合した距離を、一挙に分離しようとする。

という振幅が描かれる場合があるらしい。

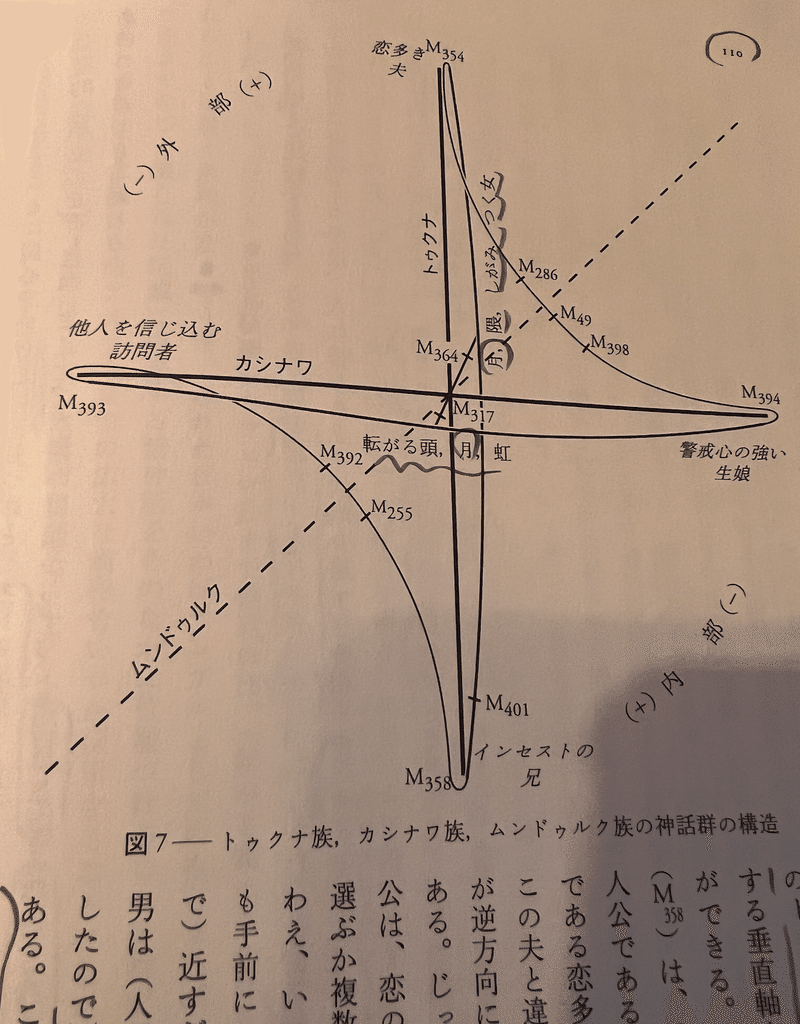

レヴィ=ストロース著『神話論理3 食卓作法の起源』の「つきまとう半身」に描かれた「半身」たちも、この振幅を描きながら振動しつづける走査点である。ここでレヴィ=ストロース氏が分析する一連の神話では、神話的な登場人物の身体が二つに分かれ、そして分かれた片方、例えば上半身であるとか、頭であるとかが、別の登場人物の背中や肩にくっついて一体化する。

自分と分離し(一が二になり)、他者と結合する(二が一になる)。

こちらで分離して、あちらで結合する。

あちらで結合したかと思えば、また二つに分離する。

この最後に分離がもたらす二項対立は、最初の第一の分離の二項対立とは別のものである。

この二つに分かれたり一つに結合したり、また別の切り口で二つに分かれたりする振幅を描く動きを、神話の語りは言葉でもってシミュレートする。

* *

引き続き「カエル」そして「転がる頭」や「月と太陽(周期的に動く天体)」が、分離と結合の両極の間で振動しつつ、人間が新しく生まれるということの起源を語る神話を見ていこう。

リサージュ図形のような閉じた線(走査線)が描かれているところに注目してほしい

つづく

>>続きはこちら

関連記事

おすすめ

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。