【読書記録】人が成長するとは、どういうことか 発達志向型能力開発のためのインテグラル・アプローチ

今回の読書記録は、一般社団法人Integral Vision & Practice代表理事である、鈴木規夫さんの最新刊『人が成長するとは、どういうことか 発達志向型能力開発のためのインテグラル・アプローチ』です。

私が本書の扱う『人・組織・社会の意識と構造』というテーマに出会ったきっかけは、『ティール組織(Reinventing Organizations)』という新しい組織運営・経営のコンセプトの探求・実践を継続してきていたことでした。

2016年に初めてこの概念に出会って以来、事例として紹介された組織運営システム『ホラクラシー(Holacracy)』にのめり込んだ私は、ヨーロッパにおけるホラクラシーの実践者との出会いや、ホラクラシー開発者ブライアン・ロバートソン氏の主催するトレーニングへの参加のためにオランダへ飛ぶなど、英語圏の方々とのコミュニケーションを通じ、そのエッセンスに触れることを大事にしてきました。

このほか、ティール組織的に運営されるドイツの学校の事例報告会の開催や、2019年の『ティール組織』著者フレデリック・ラルー氏来日企画にスタッフとして関わるなど、『人や組織のポテンシャルを発揮する、新たなパラダイムの哲学・方法論』として『ティール組織』の概念を広く国内に届けることに取り組んできました。

そのような道程を歩んでいた中、本書『人が成長するとは、どういうことか 発達志向型能力開発のためのインテグラル・アプローチ』に巡り会いました。

読み進める中でいくつも感動があったのですが、今回の読書記録は、それら全てを網羅的にまとめるのではなく、これまで私自身が辿ってきた探求のプロセスと、これまで読み進めてきた書籍の学びも踏まえて立体的にまとめていければと思います。

本記事の読み方について

今回の記事は35000字を超える長文です。これを一度に読むことが難しい、という方もいらっしゃるかもしれません。そんな方は、以下の前編・中編・後編と分けて読まれることをおすすめします。

ただ、今回の記事に含まれるテーマは、読み手によって様々な解釈もあり得るものです。

私自身、一読者としてこの本から何を読み取ろうとしたのか、については、おそらく以下の文章を通読される方が伝わりやすいかもしれません。

ご興味のある方は、どうぞお好きな形で読み進めていただければ幸いです。

それでは、私のバックグラウンドである『ティール組織』の探求・実践における発達段階についての位置付け、記述から見て参りましょう。

ティール組織(Reinventing Organizations)

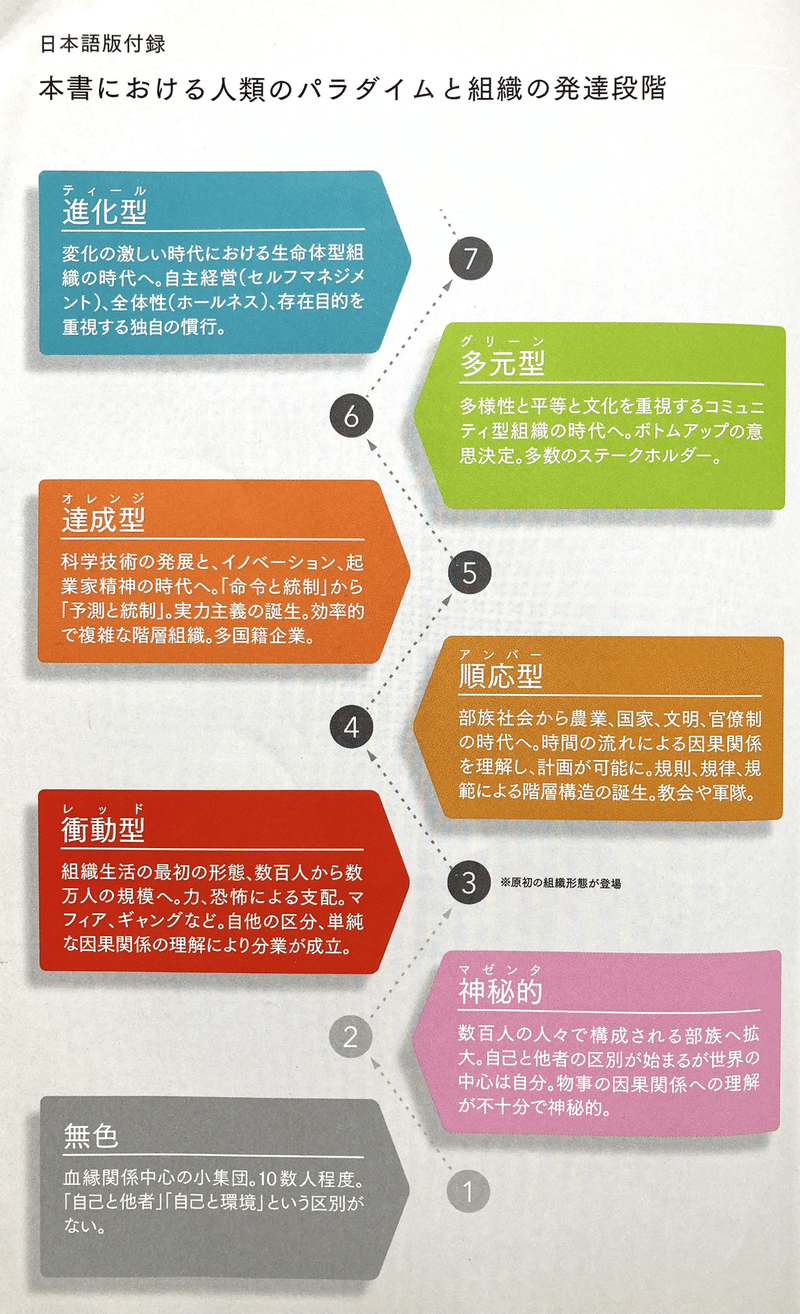

『ティール組織』は原題を『Reinventing Organizatins(組織の再発明)』と言い、2014年にフレデリック・ラルー氏(Frederic Laloux)によって紹介された組織運営、経営に関する新たなコンセプトです。

書籍内においては、人類がこれまで辿ってきた進化の道筋とその過程で生まれてきた組織形態の説明と、現在、世界で現れつつある新しい組織形態『ティール組織』のエッセンスが3つのブレイクスルーとして紹介されています。

フレデリック・ラルー氏は世界中のユニークな企業の取り組みに関する調査を行うことよって、それらの組織に共通する先進的な企業のあり方・特徴を発見しました。それが、以下の3つです。

全体性(Wholeness)

自主経営(Self-management)

存在目的(Evolutionary Purpose)

この3つをラルー氏は、現在、世界に現れつつある新たな組織運営のあり方に至るブレイクスルーであり、『ティール組織』と見ることができる組織の特徴として紹介しました。

国内におけるティール組織に関する調査・探求は、2016年に開催された『NEXT-STAGE WORLD: AN INTERNATIONAL GATHERING OF ORGANIZATION RE-INVENTORS』に遡ります。

ギリシャのロードス島で開催されたこの国際カンファレンスに日本人としていち早く参加していた嘉村賢州さん、吉原史郎さんの両名は、東京、京都で報告会を開催し、組織運営に関する新たな世界観である『Teal組織』について紹介しました。

その後、2018年に出版されたフレデリック・ラルー『ティール組織』は10万部を超えるベストセラーとなり、日本の人事部「HRアワード2018」では経営者賞を受賞しました。

2019年にはフレデリック・ラルー氏の来日イベントも開催され、『ティール組織』の国内への浸透はその後、ビジネス・経営における『パーパス』『パーパス経営』などのムーブメントの隆盛にも繋がりました。

フレデリック・ラルー氏は、書籍以外ではYouTubeの動画シリーズを公開しており、書籍で伝わりづらかった記述や現場での実践について紹介しています。

また、2023年現在。フレデリック・ラルー氏の賛同と国内の有志によってティール組織および進化型組織の情報ポータルサイト『ティール組織ラボ』がオープンしており、上記のビデオシリーズの情報をはじめ海外の最新の知見も毎月更新されています。

『ティール組織』における発達段階の位置づけ

組織モデルと意識の発達段階について、フレデリック・ラルー氏は『ティール組織』の中でこう述べています。

歴史の流れの中で、人類は人々が集まって仕事を成し遂げるやり方を何度も根底から革新し、そのたびに以前よりもはるかに優れた組織モデルをつくり出してきた。しかも、この歴史的視点で現状を眺めると、新しい組織モデルがもうすぐそこにまで来ていて、顔を出すのを待っているのかもしれないと思えてくる。

そして興味深いことに、重要な鍵は組織の歴史ではなく、もっと広い分野である人類の歴史と発達心理学をひもとくことによって見えてくる。歴史を振り返ると、人類がこれまでにつくってきた組織のタイプは、その時代に優勢だった世界観と意識にしっかりと結びついていたことがわかる。私たち人類が、一つの種として、世界に対する考え方を変えるたびに、それ以前よりも強靭な組織のタイプが生み出されてきたのだ。

新たな発達段階への意識の移行が起こるたびに、人類は全く新しい時代に導かれてきた。社会(家族から種族へ、そして帝国から国家へ)、経済(狩猟から園芸、農業、そして工業へ)、権力構造、宗教の役割などありとあらゆるものが変化した。ところが、この転換期には、まだそれほど注目されていない一つの特徴がある。人類の意識が新しい段階に入ると、人々の協力体制にも大変革が起こり、新たな組織モデルが生まれていたのである。私たちが今日知っている組織は、私たちの現在の世界観、あるいは今の発達段階を表現したものにすぎない。過去には現在とは異なるさまざまなモデルがあり、あらゆる証拠が示すように、今後はさらに多くのモデルが現れるだろう。

本書では、それぞれの発達段階と組織モデルを、名前と色をつけて呼ぶことにする。(中略)すでに存在している発達段階説から拝借したものもあるし、私自身が捻り出した表現もある。

インテグラル理論は、さまざまな段階を名称ではなく色で示すことが多い。色で識別すると覚えやすくなる効果も期待されるため、本書を通じて、なるべく組織モデルの発達段階を色づけして呼ぶことにする(誤解を避けるために補足しておくと、本書で用いる色は、さまざまな研究を私自身が消化した結果が反映されている。区別に用いる色の種類について、ほかの研究者が用いている考え方と大きく矛盾はしないが、完全に一致しているわけではない)。

以上の認識を踏まえ、フレデリック・ラルーはケン・ウィルバーの『インテグラル理論』を引用しつつ、レッド(衝動型)からティール(進化型)までの5つの組織段階を、そのモデルが生まれてきた歴史的背景も踏まえて紹介しています。

5つの組織段階については、以下の記事や書籍の中でも解説されています。

ところで、『ティール組織』の中でフレデリック・ラルーは、上記のような5つの組織モデルの紹介の後、『ティール社会(進化型社会)』という、社会のあり方・モデルについても言及しています。

人々の意識レベルが受動的パラダイムから神秘型(マゼンタ)、衝動型(レッド)、順応型(アンバー)、達成型(オレンジ)、そして多元型(グリーン)へと発展するたびに、人間社会の基礎は根本的に進化してきた。

技術経済上の基盤は、狩猟と採集から道具を使わない単純農業、本格的な農業、工業、脱工業まで。社会秩序や政治上のガバナンスは、遊牧民から部族、原始的な帝国から封建制に基づく文明、民族国家から超国家機関まで。宗教的・精神的秩序は、霊界から制度的宗教、世俗主義まで変化していった。

たとえば、人類の意識が順応型(アンバー)社会に移行すると、封建的な農業文明と制度的宗教に触れるようになった。達成型(オレンジ)社会になって、科学革命と産業革命が起こり、自由民主主義や民族国家、世俗主義が生まれた。

おそらく、進化型(ティール)社会に移行すると、人類文明の経済的、技術的、政治的、精神的な基盤に根本的な変化が再び起こるだろう。

ただし、この『ティール社会』の構想については、『ティール組織』に興味関心を持った経営者の方々の間ではほとんど話題に上がることはなく、

私たちの組織は、どの段階にあたるだろうか?

如何に、私たちの組織はティール組織になっていくことができるだろうか?

という、問題提起の形で『ティール組織』というものが広がっているような印象を受けます。

このティール組織出版以降、インテグラル理論関連の書籍の出版が相次いだり、成人発達理論に関する注目度も上がったことは、疑いようがないように思えますが、他方で発達段階・成人発達理論に関する誤謬もまた、広まってしまった一面もあるのかもしれません。

少し長くなってしまいましたが、発達段階という概念との出会いと理解について、私の場合は『ティール組織』が入り口だったため、このような文脈の元にインテグラル理論や成人発達理論と向き合ってきました。

そのような文脈の中で出会ったのが、今回取り扱う『人が成長するとは、どういうことか 発達志向型能力開発のためのインテグラル・アプローチ』です。

では、上記のような(多分に私個人のバイアスの入ったものでもありますが)昨今の日本における発達理論の広がりを受けつつ、本書ではどのように発達段階や成人発達理論を認識していたのでしょうか。

ここからは、本書の構成、特徴を踏まえつつ、読み解いていきたいと思います。

現代社会が「成長」「発達」を希求する背景

そもそも、なぜ私たちは現在、これほどまでに「成長」や「能力を高めること」に価値を置くようになっているのでしょうか。

「はじめに」において、著者である鈴木氏はこのように述べています。

今日の社会状況は、たとえばVUCA(Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguity)という言葉に象徴的に示されるように、深層的・構造的変化を経験している。こうした状況の中で、営利・非営利を問わず成人を対象に教育的な支援をしている関係者は、クライアントに対して真に意味のある貢献をするために、その発想や方法をあらためて見直し、そこに革新(イノヴェーション)をもたらす必要に迫られている。

しかし、また、こうした状況の中で、実際にクライアントの支援に携わっている実践者(プラクティショナー)は、それらの新しい「知識」や「技術」をクライアントに紹介して、その活用法に関するトレーニングを提供すれば、それでプロフェッショナルとしての責任を果たしたことにはならないということに薄々気づき始めている。

今日、益々明らかになりつつあるのは、真に求められているのが、単にそれらを収集することではないということだ。むしろ、異なる領域の「知識」や「技術」を習得し、それらをつなぎ合わせて運用するためのメタ的な力が求められているのである。つまり、そうした「知識」や「技術」そのものではなく、それらを習得し、統合し、活用している主体である「自己」そのものを深化させることの重要性が認識され始めているのである。

換言すれば、新たに「何か」が習得できるようになるという「Doing」の領域の成長だけでなく、それらの行動をしている主体である個人の「Being」そのものを変化・変容させることが求められ始めているのである。

結局のところ、人間は単なる機能的能力(コンピテンシー)の集積ではなく、一人の人格的存在であり、そうした基盤が真に健全でなければ、新たに習得した知識や技術は的確に運用されることはない(最悪の場合、それらの知識や技術はー倫理性を欠いたー非常に利己的な形態で悪用(abuse)されてしまうことになる)

この辺りの表現や課題意識は、鈴木氏の以前の書籍『インテグラル・シンキング』でも述べられていた部分とオーバーラップしてきているように感じます。

この『インテグラル・シンキング』の帯にはこのようなセンテンスが書かれていました。

「現代人の試練とは、情報が不足していることではなく、情報が過剰にあることである。」

本書の目的及び、前提知識:インテグラル理論

現代社会が複雑性や変化に富み、数年先の未来も見渡せない状況になっているのに対し、これらを部分的・表層的に捉えるのではなく、全体的・統合的に捉えようとする思考の枠組や方向性が現れつつある、ということも同時に著者は述べています。

非常に興味深いことに、あたかもこうした時代の趨勢(トレンド)を直感したかのように、これまでの人間観を凌駕する、より高くひろく深い人間観に基づいて、こうした複雑化した要請に応えるための叡智が示され始めている。

先ほど紹介したケン・ウィルバーのインテグラル理論は、まさにその代表例である。

その狙いは、誤解を招くのを承知の上で単純化して言えば、現在、われわれの手元に既に与えられている多種多様な知識や技術のすべてに居場所を与え、また、それらを相補的なものとして統合するための大きな枠組ーメタ・システムーを提供することにある。また、それは、人間と社会の変化に関する大きな絵(Big Picture)を示すことを通して、今日、われわれがいかなる歴史的な段階を生きているのか、そして、次なる時代にそなえていかなる変化や成長を遂げていく必要があるのかということについて、明確な示唆を与えてくれる。

以上、成長や発達がなぜ、今日のように価値が置かれるようになったのか、という背景から、ケン・ウィルバーの『インテグラル理論』が有効な「思想=理論」である可能性が出てきました。

ここからは本書の目的へと続きます。

本書は、インテグラル(統合的)な発想に基づいた対人支援の方法を紹介することを目的としている。

これは、多種多様な知識や技術の価値を認識し、それらを相補的に統合して活用するための大きな枠組ーメタ・システムーに基づいたアプローチといえるものである。

こうした包括的・統合的な発想は、たとえば「領域横断的」という言葉に象徴されるように、今日、ひろく重視され始めているが、アメリカ合衆国の思想家ケン・ウィルバー(1949〜)が提唱した「インテグラル理論」(Integral Theory)は、そうした発想を最も精緻に体系化した理論の一つと言えるだろう。

本書では、このインテグラル理論に基づいて、人間の治癒と成長を効果的に実現していくうえで重要となる領域を明確にしたうえで、それらの重要領域における探求を統合的に営んでいくための方法を紹介する。すなわち、それらの探求が相補的なものとなるように配慮することを通して、対人支援活動の効果を最大限に高めようとするのである。

このような背景から、本書では『インテグラル理論』の関連書に目を通しておくことで、より本書の理解が深まるのではないかと著者は提案しています。

ほんの触りだけ『インテグラル理論』とはそもそも何なのか?について大胆にシンプルに紹介するとすれば、

『古代のシャーマンや賢者から今日の認知科学の知見まで人間の成長のあらゆる既知のシステムとモデルを活用している、意識・社会の発達に関して包括的に見ていくための理論であり、フレームワークであり、思想』

と、呼べる、かもしれません。

近年において、『インテグラル理論』の関連書が多く翻訳・出版されています。直接原著にあたっていただくことが一番望ましいですが、私が以前まとめた『インテグラル理論』関連書籍の読書記録も置いておきますので、よろしければ参考までにご覧ください。

発達志向型支援の発想と支援者に求められるもの

ここまで、人が成長すること、発達することという点について、ただ「知識」や「技術」を身につけるのではなく、その「知識」や「技術」を、この現代社会において、どこに、いつ、どのように運用していくかを判断する「自己」を変化・変容させていく重要性について見てきました。

そして、「自己」や「社会」を認識する上で、大きな枠組みを提供してくれる『インテグラル理論』についても見てきました。

では、こういった状況を踏まえながら、営利・非営利問わず対人支援を行う人々はどのようなあり方のもとで、人の成長や発達に寄り添っていくことが望ましいのでしょうか。

「発達志向型支援」そのものがどのような意識に基づいたものであるかは、以下のように紹介されています。

発達志向型支援の発想とは、その本質において、人間が一生を通じて経験することになる諸々の発達段階を俯瞰して眺める統合的な意識に基づいたものであるといえる。

人間がその長い人生を通して多様な発達段階を通過し、そして、それぞれの発達段階において質的に異なる形態の現実認識をする(そして、それに基づいて質的に異なる価値観や世界観を構築する)という認識は、自らの現実認識が絶対的なものではなく、ある特定の発達段階の構造に規定された限定的なものであることを自覚するメタ的な発想に基づいている。

また、人間とは真に機が熟したときに、高次の発達段階に向けた歩みを始めるものであることを認識するようになるものである。つまり、人間の成長とは、意図的に起こそうとして起こるものではなく、あらゆる意味において真に機が熟したときに-時として、当事者の意志や意図とは関係なく-やむにやまれず起こるものであることが実感されるのである。

換言すれば、成長とは本質的に人間の表層的な意向に基づいて-しばしば偶然の出来事(シンクロニシティ)を伴いながら-自然に展開するものであることを深く認識するのである。

このとき、他者支援の営みは、単純にクライアントの主訴(言葉)に耳を傾けるだけでなく、クライアントの中に-また、支援者とクライアントの関係性の中に、そして、クライアントと世界の関係性の中に-当事者の認識を超えた意図が働いていることを踏まえて、その声を聴いていく敬虔な作業に変質することになる。そこでは、単純にクライアントの発達段階を「理想の段階」に向けて引き上げていくというようなことは課題(テーマ)とはならなくなるのである。

また、上記の「発達志向型支援の発想」を踏まえ、支援者自身はどのようなあり方が求められるのでしょうか。

支援者自身の人生への向き合い方について、鈴木氏はこう著しています。

ウィルバーをはじめとする数多くの心理学者が指摘するように、人間の段階的成長とは、その本質において、小さな「死と再生」(death and rebirth)のダイナミクスを内包するプロセスである。そこには、既存の自己を否定して、新たな自己を創造するダイナミクスが息づいているのである。

ある意味では、対人支援とはこうしたプロセスに寄り添う取り組みであると言えるが、そのときに、支援者が自らの人生におけるプロセスを-後慣習的段階における格闘を通して、ひとつの究極的なかたちで-経験していることは、非常に大きな意味を持つことになる。(中略)すなわち、支援者自身が自らの存在をかけて死と変容のプロセスを実際に歩んできたか否かということが大きく問われるのである。

発達志向型の対人支援においては、結局のところ、支援者は自身よりも下の発達段階にいるクライアントに対してしか支援を提供することができないのである。

さらに、支援者による発達理論の活用については、以下のように著されています。

「発達理論」の物差しを絶対化しない

そもそも発達論とは、個人に対して、その人が目指すべき発達段階(目標/ゴール)を示して、そこに向けてその人を駆り立てるためのものではない。

個々人の成長や発達とは、本質的に独自のものであり、その軌跡を把握するためのひとつの物差しが、発達理論が示す発達段階であるに過ぎないのである。発達論の物差しを絶対化してしまい、それだけで人間を理解しようとするのは、極端な言い方をすれば、体温や身長の記録だけでその人のことを理解しようとするような愚を犯すことでしかないのである。

実際、発達心理学者のスィオ・ドーソンは、一般に流通する「成人発達理論」を学んだ結果として、時として、人間理解に関する思考や発想が単純化されてしまい、むしろ逆効果をもたらすことがあるという指摘をしているほどである。

以上を踏まえ、支援者自身の継続的な自己成長が求められるわけですが、ここで著者はウィルバーが提唱する「インテグラル・ライフ・プラクティス(Integral Life Practice : ILP)」を紹介してくれています。

このために、インテグラルな対人支援においては、支援者自身が自らの統合的な治癒と成長に継続的に取り組み続けることが必須の条件と位置付けられることになる。

ウィルバーは、「Integral Life Practice」(ILP)という実践法を開発して、個人の統合的な成長を進めていくための方法を提唱しているが(後述)、インテグラルな対人支援に携わるにあたり、支援者自身がそうした自己成長の実践に継続的に取り組むことが必要になるのである。

先頃、経営や組織変革の領域で発達理論を応用した『ティール組織』においても、著者であるフレデリック・ラルーは以下のような言葉で、コーチ・コンサルタントといった支援者のあり方について述べています。

認知的にも、心理的にも、そして倫理的にも、新しい段階への移行は大変なことだ。以前には正しかったものを捨てて、新しい世界観を試す勇気が求められるからだ。(中略)これまでに経験のない意識の段階に進もうとすることは、どんなときも非常に個人的で、独特で、やや神秘的なプロセスである。そのような経験はだれかに押し付けられるものであってはならない。いくら善意によるものであっても、意識の進化の強制などできない。コーチやコンサルタントが、いくら組織のリーダーに複雑な世界観を身につけてもらいたいと願ったとしても、説得を通じて実現することなどできない。これは、厳正な事実なのだ。できることは、次の段階へ役立つ環境をつくりだすことだ。

続いては、支援者としての発達の見立てや測定についての留意点を見ていきましょう。

発達段階の見立て、測定、暫定的な活用法について

先ほど、一般に流通する発達理論や発達段階を学んだがために、却って人間理解に関して単純化されてしまう危険性についても触れました。

では、この発達段階は技術的にはどのように扱われるべきなのでしょうか。

序章において、鈴木氏はこう述べています。

先述のように、発達志向型支援とは、発達理論を参考にしながら、クライアントの発達段階に合った支援を設計・実施するための方法である。すなわち、そこでは、正確にクライアントの発達段階を把握することが重要なステップとして位置付けられるのである。そうした「見立て」が不正確なものであると、それに続く一連の支援までもが的外れなものに終わる可能性があるのである。

そうした意味では、発達志向型支援においては、測定は避けては通ることができない重要なトピックと言えるのである。

ただし、ここでひとつ非常に厄介なことがある。それは、個人の意識の発達段階は、基本的には内省を通しては把握することができないということである。発達段階は、たとえば医療の世界に検査を専門とする臨床検査専門医が存在するように、測定法に精通した診断士が具体的な方法を用いて測定することを通してのみ、明らかにできるものなのである。

端的に言えば、発達理論を勉強し、そこで示されている諸々の発達段階に関して深く理解できたとしても、実際の生きた人間の発達段階を測定できることにはならないのである。そうした理解は必要条件ではあるが、測定ができるようになるための十分条件ではないのである。測定のためには、理論的理解とは全く異なる長年にわたる特殊な訓練が必要となるのである。

その意味では、われわれは、発達志向型の対人支援に取り組むうえで、感覚や直感に基づいて自己や他者の発達段階を「測定」したり、「判断」したりすることを厳に慎まなければならない。

発達段階についての理解を深めることで、そのことがそのままそうした段階の意識や論理を体得できている証左となるかと言えば、必ずしもそうとは言えません。(水泳や武道の教本を丹念に読み込んでも、そのまま実践できるとは限らない)

私自身、そうした認識を持ちつつ発達理論には向き合ってきましたが、『感覚や直感に基づく発達段階の「測定」「判断」は厳に慎まなければならない』という表現には強いメッセージを感じるとともに、プロフェッショナルとして当たり前の倫理観・責任感を再確認するための警鐘のようにも受け取れました。

それでは、国内ではこういった専門的な検査機関は存在するのでしょうか?

現在、個人の発達段階を測定するための方法としては、大別して三種類のものが存在すると言われる。(中略)なお、残念ながら、それらは全て西洋言語(主に英語)に基づいたもので、現在のところ、日本語で受けることができるものはまだ存在しない。ただし、翻訳等を活用すれば十分に信頼性のある測定結果が得られるので、興味のある読者は是非実際に測定を受けてみることを推奨したい。

なお、著者である鈴木氏の団体Integral Vision & Practiceは現在、海外の発達測定に関する案内及び、国内で発達段階測定を受けるための支援体制の準備を整えているとのことで、詳しくは以下のHPもご覧ください。

こうした事情もあるために、対人支援の文脈において発達理論を用いるための暫定的な方法としては、まずはこうした発達理論に関する情報をクライアントに示し(たとえば本書に掲載されている情報)。その人が自らの状態をどの発達段階の記述に最も近いと思うかを申告してもらうところから共同作業に取り組むというのが最も「安全」な方法と言えるだろう。もちろん、そうして申告された「発達段階」は往々にして正確なものではないが(先述のように、われわれは自己の発達段階を、内省を通して把握することはできない)少なくとも、そうした対話はクライアントが「自己」をいかなる「物語」を用いて理解しているかを明らかにしてくれることだろう。つまり、クライアントが自らの存在と経験を意味づけするためにどの発達段階の「尊厳」と「悲劇」に親近感を抱いているのかを示してくれるのである。

あらためていうまでもなく、対人支援の目的とは、クライアントの発達段階を高めることではない。結局のところ、「発達段階」とは人間を理解・支援するためのひとつの概念であり、視点である。それはその人物をより深く理解し、その治癒や成長をより効果的に支援するための洞察や道標を与えてくれるレンズでしかないのである。端的に言えば、それは、人間の優劣を評価・判断するためのものではなく、また、そうした基準に基づいて、より「高い」点数(スコア)を目指すためのものでもないのである。そうした意味では、専門的な発達段階測定を利用できない場合においても、それをひとつの「物語」(ナラティヴ)として活用することで、クライアントの内的な真実に迫ることは十分にできるのである。

以上、見てきたように、国内における成人発達理論の普及及び、発達理論を活用した対人支援はまだまだ黎明期であり、支援者・クライアント双方の認識や理解はもちろん、制度的・組織的な支援体制も萌芽状態にある、と考えることができそうです。

日本語で手に入る情報に限界がある点からしても、より詳しく探求していくためには著者の言う西洋言語(主に英語)を用いて探求の旅路に飛び込んでいく他ないようです。

ここで、「測定」に関してさらに一段上の視座についても触れておきたいと思います。

いわば、「測定」そのものが内包する世界観。つまり、「その測定は何を善しとする世界観の上に成り立った基準なのか」という、「測定」そのものを疑う態度と呼べるかもしれません。

教育において、われわれがいかなる測定制度を確立・施行するかは、「われわれが共同体としてどのような世界観を信奉しているのか」、そして、「その世界で生きていくために修得しておくべき能力とはいかなるものであるのか」という問題と緊密に関連しているということである。すなわち、測定はわれわれの現実認識そのものに大きな影響をもたらすのである。何が真実であり虚偽であるのか、何が現実であり幻想であるのか、また、何が善であり悪であるのか、何が正義であり不正義であるのかということに関するわれわれの認識や判断に影響を与えるのである。(発達心理学者ザッカリー・スタインの著書より著者の引用)

これはあくまでも社会の中で測定が歴史的に果たしてきた「役割」について解説をしたものだが、ここでわれわれが留意すべきは、そうした「装置」の制度化が、社会の中で共有される価値観や世界観そのものを大きく規定してしまうほどの圧倒的な影響を発揮するということである。(中略)現代社会に生きる者であれば、自身が測定というものにいかに大きな影響を受けているかということを実感していることだろう。それは、長年にわたる教育の過程を通して、「何を重要な目標として設定するのか」に決定的な影響をもたらすとともに、それに到達するためにわれわれが日々の生活の中で営むことになる具体的な活動そのものを誘導することになる。もちろん、こうした測定の影響は、われわれが社会人としての生活を送るうえでも、日常生活の隅々に浸透してわれわれの意識や行動を恒常的に支配することになる。

以上、導入としてはとても長くなりましたが、発達理論を対人支援において活用するとはどういうことか?という点について、一通り拾うことができたように思います。

ここからは、いよいよ本書が扱う発達段階およびその理論的背景、また、発達段階の誤用についても見ていきたいと思います。

本書の扱う発達段階と各段階における支援のあり方

さて、ここからはいよいよ本書が扱う発達段階そのものを取り扱っていければと思います。

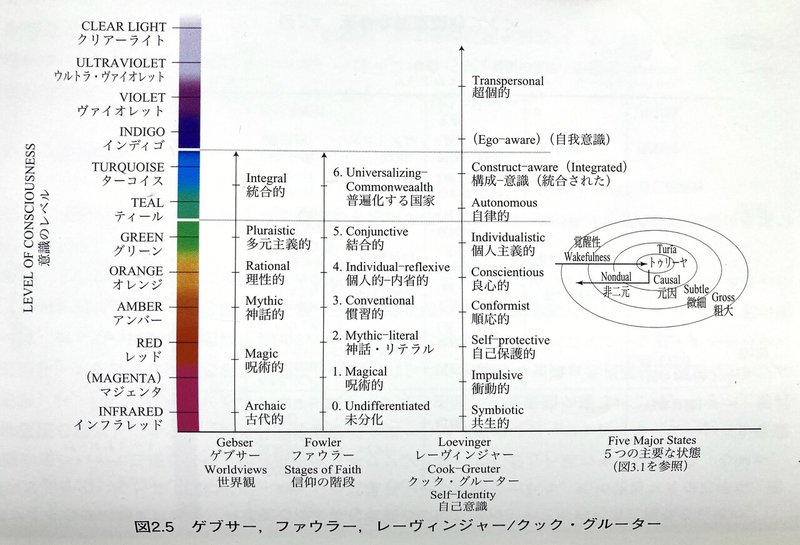

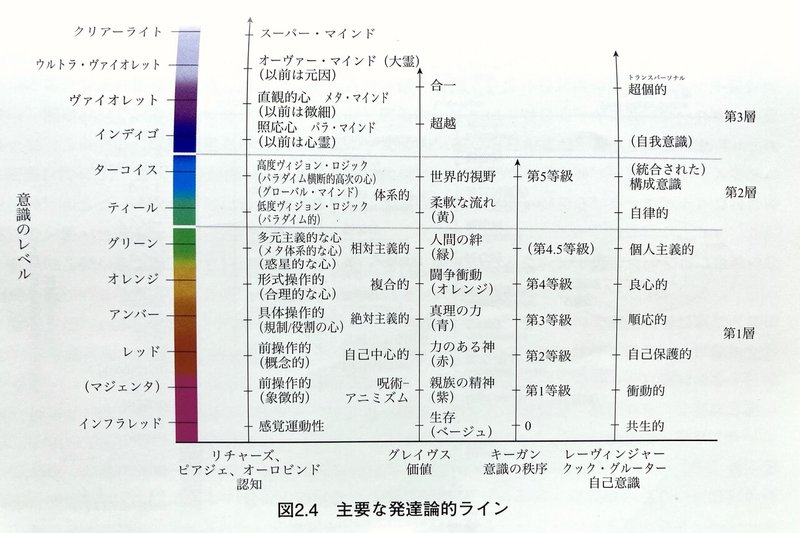

まずは、以下の図をご覧ください。

こちらの図は、ケン・ウィルバー『インテグラル・スピリチュアリティ』からお借りしたものです。

なぜ今回、これらの図を引用させていただこうと考えたかと言えば……これらの図の一番左側。発達段階ごとの色のグラデーションが、本書『人が成長するとはどういうことか』の扱う発達段階および色分類に共通している部分が多かったためです。

図をご覧いただけばわかるように、発達段階を表すモデルと言っても、研究者や研究者の対象とする領域によって様々な表現が使われていること、ケン・ウィルバーはそれら様々な発達理論を統合的に捉えようとしていたことが見て取れます。

インテグラル(統合的)な能力開発・対人支援の最も重要な要素のひとつが、その発達志向的な発想である。すなわち、対人支援において、単にクライアントの機能的な能力の向上や行動上の変化を促すだけでなく、それらの基盤にある-それらを運用している-深層的な構造の変容に着目するのである。p78

この発想は、構造主義的発達理論(constructive development theory)と言われる発達心理学の流れを汲んだもので、これは、人間が、現実(リアリティ)を理解するときに、それをありのままに認識するのではなく、自己の意識の中で構築・構成して理解していることに着目するものである。この流派の主要な関心は、そうした構築・構成の質(クオリティ)が一生を通してどのように変化していくのかに注目して、その発達のプロセスに光を当てることにある。

本書中で発達段階として扱う射程は、

利己的段階(レッド)

順応型段階(アンバー)

前期合理性段階(アンバー/オレンジ)

後期合理性段階(オレンジ)

前期〜中期ヴィジョン・ロジック段階(グリーン〜ティール)

後期ヴィジョン・ロジック段階(ターコイズ)

スーパー・インテグラル段階(インディゴ)

発達段階ごとの色のグラデーションは、上記の図に沿っています。

さらに、

利己的段階(レッド)以前を、

前慣習的段階(pre-conventional stage)

順応型段階(アンバー)〜後期合理性段階(オレンジ)を、

慣習的段階(conventional stage)

前期ヴィジョン・ロジック段階(グリーン)以降を、

後慣習的段階(post-conventional stage)

というように、個人として社会の価値・規範に適応し、ある共同体の一員になっている慣習的段階から見て、それ以前(pre)か、以降(post)かという三つの大きな段階をメタ的に設定しています。

また、支援者として、各段階のクライアントにどのような支援が必要になるのか、各段階の光と影、尊厳(dignity)と悲劇(disaster)、病理と可能性、価値と限界については、

前期合理性段階(アンバー/オレンジ)

後期合理性段階(オレンジ)

前期〜中期ヴィジョン・ロジック段階(グリーン〜ティール)

後期ヴィジョン・ロジック段階(ターコイズ)

スーパー・インテグラル段階(インディゴ)

以上の段階について扱っています。

それぞれの段階ごとの特徴その他を詳細については、あまりにも字数が多くなりすぎ煩雑になるため、この記事内では差し控えたいと思います。

ちなみに、フレデリック・ラルー『ティール組織』の中では、各組織の発達段階は以下のような形で紹介されています。

(誤解を避けるために補足しておくと、本書で用いる色は、さまざまな研究を私自身が消化した結果が反映されている。区別に用いる色の種類について、ほかの研究者が用いている考え方と大きく矛盾はしないが、完全に一致しているわけではない)。

発達理論の誤用を回避する

ここで、「『ティール組織』における発達段階の位置づけ」でも言及した、発達理論の誤用の可能性について、本書ではどのような誤用が起こり得るのか、そしてそれに対してどんな向き合い方をしているのかについても、紹介しておきたいと思います。

発達理論をめぐる無数の「神話」の信奉

「発達をすると仕事の生産性(パフォーマンス)が上がる」「発達をすると社会的な成功を収めることができる」「発達をすると人格者になる」「発達をすると幸福になる」

言うまでもなく、これらは必ずしも真実ではない。むしろ、それとは真逆が実際のことである場合もあるほどだ。

優生学的な発想

既に述べてきたように、人間の垂直な成長や発達について詳細に言及できるという意味において、その意義や利点は非常に大きなものである。しかし、その活用の仕方を誤ると、この理論を容易に、人間を順番(ランク)付けするための道具に堕してしまうことにもなる。そして、最悪の場合には、「発達段階は高ければ高いほど望ましい」("the higher the better")というような優生学的な発想に道を開いてしまうことにもなる。(その結果、ハッタウ段階の低い人々を侮蔑・差別したり、あるいは、高次の発達段階に向けて効率的に成長や発達をするように他者に強制・強要したりする発想に陥ることになってしまう)。

換言すれば、発達理論とは、何らかの意図に基づいて、人間を操作するためのものとして利用されるべきものではないのである。そして、そうした意味では、発達志向型支援の文脈においては-他の対人支援と同じように-支援者には倫理的な意識が求められることになるのである。

また、発達理論を用いて、自身の「高さ」を誇示したり、他者を見下したりする態度も散見される。

「君はまだ〇〇段階だから、こんなことも理解できないのだ」「君はまだ〇〇段階だからわからないだろうけど、君もいずれは、今、私が私が言っていることが理解できる日が来るだろう」「いつまでもそんな低い段階の発想をしていると、この組織では生きていけないぞ」「今、君に求められているのは〇〇段階に成長することだ。君にはその覚悟があるのか?」

もしかしたら、読者もこんな自慢や恫喝にも似た言葉を耳にしたことがあるのではないだろうか。いうまでもなく、発達理論とはこのように他者を乱暴に判定したり、あるいは、他者に対して「成長」や「発達」を強要したりするためのものではない。そもそも、こうした言動をしてしまう人が発達理論を正確に理解しているとは考えられないだろう。

発達段階の、表層的な判断及び推察

発達理論を学び始めたばかりのころに、われわれがまず陥るのが、それぞれの発達段階を特定の価値観や世界観や行動特性と結びつけて理解してしまうことである。たとえば次のようなケースである。

「〇〇段階の人たちは△△という価値観や世界観を信奉する」「□□段階の人たちは明確な自己の意見や見解を主張するが、××段階の人たちは周囲の関係者の意見に配慮する」

しかし、実際には、こうした発想は、発達理論に関する専門的なトレーニングを受けるときに「絶対にしてはいけないこと」としてはじめに警告されるものである。

むしろ、われわれが着目すべきは、その人がいかなる価値観や世界観を信奉しているかということではなく、それをどのように信奉しているかということなのである。また、その人がどのような知識を所有しているかということではなく、それをどのように運用しているかということなのである。

いずれの誤用も、発達理論という優れた理論・モデルであるがゆえに、それを安易に適用してしまう誘惑に惑わされないこと、また、そもそもこうした自体が起こり得ることを知っているだけでも、結果は違ってくるのかもしれません。

では、そもそも発達とはどんなものなのでしょうか?どんなときに起こり得るのでしょうか?

そもそも、人間はなぜ発達するのか?

このような発達そのものに対する回答に関して、再びフレデリック・ラルーの『ティール組織』から引いてみましょう。

人の意識がもう一段次の、より複雑な段階に発達するきっかけは何なのだろう?研究によると、成長のきっかけは常に、現在の世界観からは解決できない人生の大きな試練という形でやってくる。

少し抽象的な表現で、具体的にはどんな時に起こるのか、イメージが付きにくいかもしれません。

本書『人が成長するとはどういうことか』においては、発達はどのように起こると表現されているのでしょうか。

発達とは、それまでの発達段階の能力では解決できない課題や問題に直面したときに、創発する現象であると言われる。

そもそも垂直的な成長とは、水平的な成長では対処できない高い難易度の課題や問題と直面したときにやむにやまれずに起こるものである。端的に言えば、垂直的な発達とは、あくまでも人間に残される最後の道(the last resort)として位置づけられるべきものである。

上記の垂直的な成長とは、意識の構造(the structure of consciousness)がレッド→アンバー→オレンジ→グリーン→ティールというように、高次の段階に向けて垂直的に上がることであるのに対し、

水平的な成長とは、現在の発達段階の枠組みの中で、現在の発達段階における能力を最大限発揮するために能力を成長させることです。

この『やむにやまれず』という表現に実際に強調点が打たれている点や、『あくまでも人間に残される最後の道』という表現にあるように、垂直的な成長-意識の発達とは、人間にとって実存的な切迫感、危機感によって惹き起こされる側面があるようです。

では、この発達を促す人間の本性とはどういったものなのでしょうか?

そもそも発達という現象は、「なぜ」起こるのでしょうか?

そもそも人間は「なぜ」発達するのでしょうか?

われわれの発達を支える根源的な動機とはいかなるものなのでしょうか?

この問いに答えるために、ウィルバーは著書The Artman Project(『アートマン・プロジェクト』)の中で、人類学者のアーネスト・ベッカー(Ernest Becker)の『死の拒絶』(The Dinial of Death)を引用しながら、次のように説明する。

人間の根源的な動機とは、死から逃避することである。人間は、自らが死という宿命を与えられて存在していることを恒常的に認識している稀有な生き物である。そして、まさにそれゆえに、その宿命に抗うために行動するように常に突き動かされることになるのである。

人間は、概念という武器を獲得することを通して、対象物が実際に目の前に物理的に存在しないときにも、それを意識して、必要とされる行動をとることができるのである。今、目の前に明らかな脅威が存在していなくても、「いつなんどき、死の脅威が襲いかかってくるかもしれない」という将来に対する不安に急かされるようにして「何か」をし続けるように動機づけられているのである。

ウィルバーによれば、人間の発達とは、こうした死の脅威に対する不安をその動因として、それに抗うための能力を発展させていくプロセスと捉えることができるという。

アーネスト・ベッカーによれば、人間の創造性とは、根源的には、このように潜在的な脅威に対して備えようとする-そして、そのことにより、死の脅威を少しでも遠ざけようとする-衝動に基づいたものと言えるのである。

それは、個人の領域では何かを学ぼうとする学習衝動の中に端的に現れる(「世界の仕組みや構造について理解を深めることによって、それをより効果的に統御・支配できるようになりたい」)。また、「地位」や「財産」や「名誉」や「学歴」をはじめとする「自己の生命をより強固なものにしてくれるもの」を収集しようとする強烈な衝動野中にも現れる。それらを少しでも多く獲得・蓄積することができると、「これでまた少し死の脅威を逃れることができた」という感覚を味わうことができるのである(読者も、厳しい暮らしに追われる中で銀行口座に給料が支払われたのを確認したときの安堵の感覚を全身に感じたことがあるだろう)。

神学者のパウル・ティリッヒ(Paul Tillich)は、信仰(faith)とは、その人を衝き動かす最大の関心事(ultimate concern)であると定義しているが、ベッカーやウィルバーが指摘するように、人間の最も根源的な欲求が死を拒絶することにあるとするならば、そうした欲求を実現するために個人が選択した目的や方法は、まさにその人の信仰の対象と言うことができるだろう。すなわち、死という宿命を逃れて、自己の生命をより強固なものにするために選ばれた対象物(例:金銭・成功・財産・名誉)は、その人にとって「神」そのものとなるのである。

また、こうした衝動は、集合規模では、共同体を形成し、共同して知識や技術を開発・蓄積・継承しようとする人間の文化的・文明的営みとして発露することにもなる。一人の人間としては脆弱な存在であるとしても、互いに協力して外部の脅威や未知の可能性に対して備えることで、自己の生命を強固にすることができるのである。また、共同体を形成して、自己の知識や知恵や財産を後世に遺していくことで、たとえ肉体的な死を避けることはできないとしても、自らの生命は少なくとも精神的な意味では永続していくことになるという希望にひたることはできる。(たとえば、基金等に自己の名前を冠しようとする欲求は、まさに肉体的な死を超克しようとする衝動の現れとも言えるだろう)。

発達の動因は「死の拒絶」の衝動……。

こうしてみると、現在の世界観・発達段階では解決できないときに、やむにやまれず最後の選択肢として『発達』(垂直的な成長)が起こることが、少しずつイメージがつきやすくなってくるかもしれません。

後述しますが、後慣習的段階(現在の社会的・集団的な価値・規範を対象化していく段階)における発達段階について、鈴木氏はこのように述べています。

一般的には、こうした発達段階は、人生の後半期(例:40代〜50代)において、自己の死を意識し始めることを契機として双発することになると言われる。すなわち、それまでの人生を通して獲得・創造してきた多くのもの(成功・名誉・財産)が、最終的には、死の瞬間においてすべて奪い取られ(それらは「あの世」に持っていくことはできない)、自らが塵に返っていくことを宿命づけられた存在であることを認識するときに芽生えるのである。

こうした自覚は、それまでの人生において自己を支えてくれた価値観や世界観(例:「物語」「夢」「目標」)が本質的には構築物(コンストラクト)であることに気づくということであり、そして、それゆえにこうした自覚は半ば不可避的にわれわれを深い心理的な混乱状態や虚脱状態に陥れることになる。いわゆる「実存的危機」と言われるものである。

こうした体験はしばしば夢見状態から目覚める体験にたとえられる。それまでに自らが信奉していた「物語」が「虚構(フィクション)」であったことに気づくとともに、また、それを信じて生きることが「成功」や「幸福」をもたらしてくれるという「夢」に浸ってそれまでの人生を生きてきたことに気づくのである。

また、こうした目覚めは、時として、突然に心身の不調や病気をはじめとする「事故(アクシデント)」に見舞われることを通して体験されることにもなる。そうした体験によってそれまでに構想していた「人生設計」を壊されることを通して、それまでに自信を支えてくれていた将来に関する「約束」が実はひどく脆く、儚いものであったことに気づくのである。

想像してほしい。たとえば、今、あなたが不幸にも深刻な病に侵されており、余命が数ヶ月であることを告げられたとしたら、どうだろうか?そのときに、あなたはそれまでと同じ類の「成功」や「幸福」を求め続けようとするだろうか?そうではないはずである。むしろ、確実に訪れてくる死という現実(リアリティ)から生を見つめ、残りの人生をいかにして生きていくかということについて真剣に考えるはずである。

さらに、こうも著者は述べています。

すなわち、各発達段階は、過去の発達段階の限界を超えて創発する「偉業」であるだけでなく、まさに新たに獲得されたその卓越した能力ゆえに、過去の発達段階には存在しなかったより深い苦悩や病理を生み出すことになるのである。

だからこそでしょうか。発達のあり方や変容の速度については、このように著されています。

もちろん、こうした死と再生のプロセスは一朝一夕に起こるものではない。たとえば、ロバート・キーガンによれば、現在の発達段階から次の発達段階への構造的な成長が完了するためには、最も早い場合においても最低5年ほどの時間が必要とされるという。

発達心理学者のザッカリー・スタインは、ジャン・ピアジェの「発達はゆるやかであるべき」という言葉を引用して、発達を意図的に高速度化することの危険性を繰り返し訴えるが、そこにはある限定的な領域の発達を強引に推し進めるのではなく、むしろ、それぞれの発達段階においてもたらされる可能性を十全に探求・体験することこそが真の意味で健全な発達を保障するのであるという発達の要諦を伝えようとする想いが息づいているのである。

そこでは、まさにピアジェの警告が示唆するように、何よりも「待つ」という能力が必要となるのである。発達志向型支援という文脈において、われわれが意図すべきは、人格の全体的なバランスを崩してまで高度の発達段階を確立することではなく、発達という長い旅路を忍耐強く-また、それぞれの瞬間に人生がもたらしてくれる可能性を満喫しながら-歩んでいくための悠然とした態度を涵養することなのである。換言すれば、それは、それぞれの人が自己の存在の内に宿す独自の叡智やリズムや衝動が自然と開花するのを尊重する姿勢であると言える。

ウィルバーが述べるように、発達とは究極的には人為的に起こせるものではなく、それは「起こる」ものなのである。

発達を、人と社会・自己と世界の関係から概観する

これまで、発達とは小さな死と再生のプロセスであること、支援者自身も自らの存在をかけて死と再生のプロセスに臨んできた重要性、また、そもそも人は死の拒絶を動因として発達が起こるという考え方を見てきました。

では、私たちがこの世界に生まれ、自己を確立し、社会で生きていくというときに、どのようなプロセスを辿るのでしょうか。

誕生直後の、自己と世界が分化(differentiate)されていない前慣習段階、個人として社会の価値・規範に適応し、ある共同体の一員になっている慣習的段階、社会の価値・規範を対象化していく後慣習的段階がありますが、まずは前慣習的段階{利己的段階(レッド)以前}から見てみましょう。

前慣習的段階

ウィルバーによれば、誕生時におけるわれわれの状態とは、自己と世界が明確に差別化されずに、実質的に融即している状態と形容できるという。すなわち、外部の世界と峻別されたものとしての自己がまだ生まれていないのである。

誕生後、われわれが最初に出会う世界の脅威とは、寒さや暑さ、飢えや渇き、そして、放置されることへの不安等として経験されることになるが、(中略)なぜこうした不快感が生み出されているかを理解するために必要とされる能力的な条件が整っていないために-自身の身に生じる不快感がなぜ生まれているのかを理解するためには、世界と峻別された存在としての自己が確立され、また、世界を観察して、そこで生じている現象を概念的に整理・洞察するための基本的な能力が開発されている必要がある-(中略)「飢え」や「渇き」は全く原因のわからない摩訶不思議な現象として経験され、それがもたらす苦痛や不快に無力に苛まれることになるのである。

自己の内と外が混然と融合した状態を経て、人間は徐々に外部環境から峻別された存在として自己を確立していくことになる。まずは、周囲の物理的な環境から独立して存在する肉体的存在としての自己が生まれ、恐怖・緊張・食欲・充足等の基礎的な感情が経験されるようになる。

次に、われわれは概念の原型である「イメージ」(image)を獲得し、それを用いて世界を理解するようになる。

そして、こうした基盤のうえに展開するのが、人間の発達のプロセスの中でも最も画期的なイベントと言える言語の獲得である。人間は、自らが生まれた社会(言語空間)の中で共有される言語を習得し、その規則や構造に立脚して認識・思考する能力を獲得する。われわれは自らの母語に基づいて現実(リアリティ)を構成(コンストラクト)することを学ぶのである。その意味では、われわれの自己(セルフ)とは、われわれの言語の構造に大きく規定されることになると言える。

ウィルバーによれば、「外交の段階」の初期においては、人間の思考は「魔術的」(magic)、および、「神話的」(mythic)な特性を帯びることになるという。(中略)たとえば、夜空に浮かぶ月を眺めながら歩くと、あたかもわれわれが移動するのに合わせて月も動いているように見えるが、大人であればこれはあくまでも「錯覚」であり、実際には月がわれわれの動きに合わせて移動しているわけではないことを理解している。(中略)しかし、そうした発送ができるのは、自身の感覚に与えられている体験(この場合であれば、こちらの歩みに応じて月が移動するという視覚的な体験)を対象化して-それと心理的な距離をとり-それを批判的に眺めることができるようになっているときだけである。

言語の習得と並行して展開する発達のプロセスはまた同時に、自らが生きる社会の中で共有される無数のこうした「真実」や「法則」を学び、内面化していくプロセスでもある。(中略)これは、「今」という瞬間に完全に従属するのではなく、過去から将来に向けて流れていく時間的な枠組の中に今を位置づけて捉えることができるようになるということである。

誕生直後の無防備な状態から、世界の脅威に対し、自己と世界を峻別する、そしてそのプロセスの中でイメージと言語を獲得する。概念と言語による構造理解により、過去から将来へと流れる法則性・規則性を身に着ける。結果として、衝動や欲求に従属することから脱却し、心理的存在として自律性(autonomy)を獲得する画期的な一歩を踏み出す。

おおよそ、そういったことが前慣習段階において起こるようです。

それでは、この段階を経た慣習的段階{順応型段階(アンバー)、前期合理性段階(アンバー/オレンジ)、後期合理性段階(オレンジ)}はどのような特徴を持つのでしょうか。

慣習的段階

言語を用いた高度な意思疎通が可能となると、子どもは共同体の一員として与えられた規範や規則に基づいて自己を律することができるようになる。また、そこでは、両親をはじめとする権威的存在からさまざまな示唆や指導や指示が与えられることになる。(中略)また、こうした言語的なメッセージに加えて、両親の子どもに対する態度や感情や理解(例:「子どもとはどうあるべきか」「長男とはどうあるべきか」「長女とはどうあるべきか」)も、子どもの自己理解に大きな影響を与えていくことになる。

こうした関係性を通じて、子どもは心の内に、得てして自己の衝動や欲求に基づいて利己的に行動しがちな「自己」を象徴するイメージと、それを監視し、規範や期待や規則に基づいて行動するように指示や命令をする「両親」を象徴するイメージを持ち、それらの間に生まれる緊張と葛藤の中でもがくことができるようになるのである。すなわち、このとき、子どもは、「私」であるだけでなく、同時に「他者」の視点を自らの意識の中にとりこむことができるようになるのである。すなわち、このとき、子どもは「私」であるだけでなく、同時に「他者」の視点を自らの意識の中にとりこむことができるようになるのである。

こうして内面化された社会の価値や規範の監視下において、人間は、それらが突きつける指示や命令や禁止や期待との対話・対決の中で自己(エゴ)を形成していくことになる。すなわち、内面化された他者の視点を通して、自己を見るという能力が確立されることにより、われわれは自らの在り方を評価したり、批判したりすることができるようになるだけでなく、自らの行動を律したり、能力を高めたりすることができるようになるのである。

また、そこでは、それまでの人生において、自己のアイデンティティを形成していた諸々の規則や役割が、実際には絶対的なものではなく、特定の時代や社会の文化や慣習の枠組の中で成立するものであることに対する気づきがまれ、それらの呪縛から自己を自己を解放していこうとする格闘も徐々に始まることになる。それらの文化や慣習は真に合理的なものであるのか?真に人間の幸福や尊厳に寄与するものなのか?-と言う観点から、自らの生きる時代や社会に流通し、知らず知らずのうちに人々の意識に影響を与えている歴史的・文化的な要因を直視し、それらの呪縛を払拭しようとするのである。(中略)いわゆる、「アイデンティティの確立」と言われるプロセスが本格的に始まるのである。

いずれにしても、重要なことは、ある限定的な文脈の中に成立するペルソナを自己そのものと混同するのではなく、それとは異なる感性や発想や関心をそなえた別の「私」が複数存在することを認識することである。そして、こうして発見された多様な「私」を自己の中に包容・統合していくことこそが、慣習的段階の重要な目標である「個としてのアイデンティティを確立する」ということなのである。

言語を用いたコミュニケーションが確立され、両親をはじめとする共同体の権威的な存在からの指示・示唆・期待を内面化することができるようになると、人は、社会の期待する期待・規範の監視下において自己を律すると同時に、それらとの対決・対話を通してアイデンティティの確立へ踏み出していく。そして、自らに知らず知らずのうちに影響を与えている文化的・社会的要因を直視し、それらから自己を解放していこうとする格闘も徐々に始まっていく。

このようなプロセスを通して、家族、地域、学校、職場、国等、さまざまな文脈の中に成立するペルソナを自己と混同するのではなく、それら複数のペルソナ=「私」を自己の中に包容・統合していくことで、個としてのアイデンティティの確立が進んでいく。

こうしてまとめてみると、慣習的段階はとても高度な精神的・社会的・内省的な能力および活動が必要な段階であることが見て取れます。

では、後慣習的段階{前期ヴィジョン・ロジック段階(グリーン)、中期ヴィジョン・ロジック段階(ティール)、後期ヴィジョン・ロジック段階(ターコイズ)、スーパー・インテグラル段階(インディゴ)}においては、どのような発達を人は遂げていくことになるのでしょうか。

後慣習的段階

こうしたプロセスを通して、われわれは徐々にペルソナの統合体としての自己(エゴ)を確立するわけだが、そうしたプロセスをある程度完了し、自己(エゴ)が成熟期を迎えると、今度は徐々にそうした言語的・思考的な存在としての自己(エゴ)そのものを対象化することができるようになっていく。すなわち、日々の生活の中にある多様な文脈に対応するために構築されたそれぞれのペルソナが構築物(コンストラクト)であることが認識されるだけでなく、さらには、それらを統合した自己(エゴ)そのものが構築物(コンストラクト)であることが直感されるようになるのである。

成熟した個として生きるとは、自らの生きる時代や社会が突きつけるそうした多様な課題や問題を自己の内に息づく多様なペルソナに立脚して効果的・効率的に解決していくことだと言えるだろう。また、(中略)それらのペルソナが時として心の中で緊張や軋轢を生み出して自己のバランスを崩してしまおうとするときに、それらをつなぎとめることができるということである。

特定の時代や社会の中で生きていくとは、そこで共有されている諸々の文化的な資産(例:言語・規律・道徳・価値観・世界観)を内面化することであり、また、そこに存在するさまざまな文脈において与えられる役割を演じることであることを認識するのである。そして、当然のことながら、そこでは、ある感情や感情や発想が優遇され、それとは異なるものが軽視されたりすることになる(つまり、影(シャドー)が生み出される)。また、そこに適応するためのかたちで身体が「訓練」「調教」されることになる。こうしたことが明瞭に認識されるのである。

端的に言えば、それまで「私」として意識されていたものは、特定の時代や社会の中で与えられた条件の下で構築されたものであることが自覚されるのである。その意味では、「私」とは真の私ではなく、この時代や社会を生きるために生み出された「乗り物」(vehicle)であることが理解されるのである。そして、そうしたものに呪縛されない真の自己を発見しようとする「自己実現」(self-actualization)のプロセスが始まることになるのである。

この段階においては、それまでの人格形成のプロセスにおいて、ペルソナを形成する中で排除・抑圧されてきた感性や感情や発想が存在することが認識され、そして、それらを回復するための探求が始まることになる。そこでは、時代や社会に適応するために邪魔者扱いされてきた感覚や感情の回復が進むことになるという。(中略)すなわち、それらが自己の重要な要素であることが認識されるのである。

たとえば、学校においては、退屈な授業に飽き飽きして、教室を飛び出したくて居ても立っても居られなくなるとき、われわれは腹や胸のあたりに脈打つ生命エネルギーを、全身を固めて封じ込めようとする。

しかし、この段階においては、(中略)それまで抑圧・排除の対象とみなされていた感覚や感情が、実際には重要な真実を開示するもんであるかもしれないことが察知されるのである(たとえば、学校の授業に対する激しい拒絶感はむしろ健全な感覚であり、それは現代の教育制度に対する的確な批判精神の萌芽であるかもしれない)

とりわけ、ウィルバーが注目するのが、高次の意志(will)が創発することである。(中略)社会的な適応を目的とした意志ではなく、純粋な生命体としての-あるいは、実存的存在としての-意志が自然に(spontaneously)に発揮されるのである。いわゆる、「損得勘定」を抜きにして、社会的に課せられた「規則」や「立場」や「役割」に呪縛されることなく、一人の全体的な人間存在として自己の内に息づく意志が表現されるのである。

周知のように、人間性心理学においては、この段階は「自己実現」の段階と言われる。社会の中で繰りひろげられる「ゲーム」の論理に基づいて生きるのではなく、自己の内なる声に基づいて生きることができるようになる段階であるからである。

「"ゲーム"の中で幸福や成功の証として信奉されたり、追求されたりするものが、ことごとく死とともに奪い去られるものであるとすれば、真に意味のあるものとは何なのか?」

こうした問いは、それまでの慣習的な段階において問題とされてきた「適応」をめぐる葛藤ではなく(例:自らの生きる時代や社会にいかに適応するか)、死という宿命を与えられた存在として、この有限の生をいかに生きるかという人間であることの本質的・普遍的な葛藤と言えるものである。その意味では、この「後慣習的段階」(post-conventional stage)とは、時代や社会の中で条件づけられた「自己(エゴ)」の「檻」から自由になり、この世界において人間として生きるということが本質的に宿すことになる普遍的な課題や問題に関心を移していく段階と言えるのである。

以上のように、後慣習的段階においては、慣習的段階において獲得し、適応してきた「自己」がある特定の文化的・時代的・社会的背景のもとに成立する文脈の上に成り立っていることに洞察が至り、そうしたものに呪縛されない真の自己を生きていくための探究が始まります。

また、途中、特定の文化的・時代的・社会的背景のもとに成立する文脈(ゲーム)という表現がありましたが、本書中、鈴木氏は映画「マトリックス」を事例に挙げ、このゲームというものについての示唆を与えてくれています。

ウィルバーは、こうした思考を体得した状態をしばしば映画「マトリックス」(The Matrix,1999)を紹介して説明するが、そこで示されているのは、それが自らが生きる時代や社会そのものをひとつの「マトリックス」として対象化して捉える先鋭的な俯瞰力と洞察力を発揮する状態であるということである。

この作品では、人類は、その肉体を巨大なマシーンの中に収容され、恒常的な睡眠状態に置かれている。こうした隷属状態の中で、人類は、その肉体が発する電気を全体のマシーンに供するだけの「発電機」に貶められているのである。また、その意識は「マトリックス」と言われる仮想現実空間(ヴァーチャルリアリティ)に絡めとられ、完全な夢見状態の中にまどろんでいる。(中略)主人公のネオは、ある日モーフィアス(Morpheus:ギリシア神話に登場する夢の神の名前でもある)と名乗る謎の人物との出会いをきっかけとして、こうした夢見状態から覚醒し、マトリックスに人間を従属させるマシーンに闘いを挑んでいくことになる。

われわれがゲームを現実(リアリティ)と錯覚して、それに夢中になればなるほど、「どのような構造が維持され、そして誰のどのような利益や思惑が満たされることになるのか?」という問いは発せられなくなるのである。

「マトリックス」は20年以上前の映画ですが、今になってこのような示唆を伴って再び自分の目の前に現れることになるとは思っても見ませんでした。

さて、以上、前慣習的段階から慣習的段階、後慣習的段階によって獲得される叡智と苦悩といったものを見てきました。同時に、人の発達において自分の所属する家族、集団、国家、社会との関わり方もまた重要なポイントであることもわかってきました。

次は、高次の段階へ発達することによる社会的危機について見ていこうと思います。

高次の段階へ発達することによる社会的危機

ここまで、高次の発達段階に足を踏み入れることによって、「実存的危機」が惹起されることを見てきました。

時に、不意の「事故(アクシデント)」によって自分がこれまで描いていた人生設計や成功、幸福が脅かされたり、何より、自分が信じていたその成功や幸福というものが、実はある限定的な状況(特定の文化的・社会的文脈)のもとに成立する「虚構(フィクション)」であることが意識されてしまうことがあります。

しかし、それでもこの有限の生を生きていかなければなりません。そこから、個人としての実存的変容が始まっていきます。

その意味では、発達とは単純により幸福になることではなく、それまでには経験することができなかったより質的に高い光と闇を経験できるようになるということなのである。まさに発達心理学者のスザンヌ・クック・グロイター(Susanne Cook-Greuter)が述べるように、「発達は幸福を保障しない」のである。

と、ここまでは個人の内面における、いわば精神的な危機とも呼べるものですが、高次の段階に発達していくことは、同時に社会的危機、社会適応上の困難を生み出すことがあることを、本書では指摘しています。まず、能力の発揮については以下のような説明がなされてます。

その名称が示す通り、これらの発達段階は「例外的」なものである。すなわち、現代において、いわゆる「普通」の社会生活を営んでいくのであれば、必ずしも必要とはされない高度な能力を発揮する段階である。そうした能力が要求される状況は比較的に稀であり、また、実際にそうした能力をそなえた人の数そのものが非常に少ないということである。

また、さらに興味深いことに、高次の発達段階に到達することを通して、より単純(シンプル)な課題や問題に対する対応能力は低下することもある。高次の発達段階とは、ある意味では、そうした発達を必要とするより困難な課題や問題に直面し、大きな危機を経験したことを契機として創発するものである。そこでは、そうした「新しい」課題や問題に対処するために、既存の能力が再編成されることになるが、その過程においては、それまでに扱っていたより単純(シンプル)な課題や問題に対処するための機能や資源は簡素化されることになる。すなわち、脳がより高次の課題や問題に対処するために最適化されることで、既存の課題や問題に対処するための能力は逆に低下することになるのである。

発達のプロセスは、しばしば「超越と包含」(transcend and include)のダイナミクスを通して展開するものとして説明される。これまでの発達段階において獲得された能力を継承しながら、新しい発達段階が確立されていくのである。しかし、ここでわれわれが留意すべきことは、これまでの発達段階の能力の全てがそのまま継承されるということではなく、基本的には高次の発達段階の構成要素として簡素化されて継承されるということである。そして、その結果として、失われることも少なからず出てくるのである。

発達を遂げることで、より高次の課題や問題に対処するために能力が最適化され、それ以前の能力は構成要素として簡素化されて継承される。その結果、既存の課題や問題に対処する能力が低下することもある。

これは、なかなか今まで目にしたことがない発想です。

上記の記述に続けて、著者の記述は後慣習段階に到達した人々の「社会適応」についてのテーマに移っていきます。

ただし、このように本格的に発達のプロセスを歩み始めた人々も、現実にはそれまでと同じようにこの時代の中で暮らし続け、そして、そこに存在する慣習的な課題や問題に対処することを求められ続けることになる。たとえ非常に高次の発達段階に到達したとしても、慣習的な課題や問題から完全に解放されるわけではないのである。

われわれはある特定の時代と場所に生まれ、そこで提供される諸々の社会的・文化的な支援を享受しながら人格形成をすることになる。(中略)その意味では、たとえ発達のプロセスが後慣習的段階に到達したとしても、われわれはある特定の時代と場所に生まれたことを自らの宿命として背負いながら生きていくことになる。

しかし、彼らの心理そのものは質的にことなる課題や問題に対応するために深い変容を遂げている。そのために、時として、彼らは社会的な不適応を起こしたり、あるいは、監修的な課題や問題の解決に対処しようとする意志や意欲を喚起できなくなったりすることで、慣習的段階の人々と比べて、むしろパフォーマンスが見劣りするという状況も生まれ得るのである。このために、支援者は、この発達段階のクライアントを支援する際には、非常に慎重になる必要があると言えるだろう。そこでは「社会適応」という課題がそれまでとは異なる新しい重要性を伴って浮上してくるからである。

また、ケン・ウィルバーは、時代や社会の集合意識の重心を超えた思考や発想をする人は、しばしば「無法者」("trans-law")という烙印を押され社会的な制裁を加えられる可能性(リスク)を背負うことを指摘している。

「後慣習的」(post-conventional)というその名称が示すように、それは本質的に時代や社会の集合的な文脈の中では「逸脱的」なものにならざるを得ない。そのために、それを開発・発揮することに対しては、しばしば周囲からの抑圧的な圧力がかかることになるのである。

あらゆるシステムがそうであるように、われわれが生きる社会は、その構成要素(例:個人)の絶え間ない新陳代謝を続けながら、そのシステムとしての同一性を維持し続けている。そのシステムを規定する規範や規則の影響下においては、基本的にそれを逸脱する個の行動はただちに矯正されることになるのである(あるいは、排除されることになる)。

こうした現実(リアリティ)を深く認識しているために、後慣習的段階においては、無邪気(ナイーヴ)に改革や変革を掲げて、その実現に邁進することに対しては慎重になる傾向がある。長大な歴史の流れの中で重層的に形成されてきた複雑な社会の文脈においては、流行の価値観や世界観に基づいた構想が単なる刹那的な花火のようなものでしかあり得ないことを深く認識しているからである。

各発達段階には、それぞれを特徴づける「尊厳」(dignity)と「悲劇」(disaster)、つまり、過去の発達段階を超えて創発した新たな能力と、それゆえに過去において存在しなかったより深い苦悩や病理が存在すると言います。後慣習的段階の発想が時に「逸脱的」「無法者」("trans-law")と受け止められることがあるのも、そうしたものなのでしょう。そんな後慣習的段階の人々と社会のあり方について、鈴木氏はこんな風に述べています。

もし将来的にこうした意識や思考に対する社会的な寛容性が高まり、また、それを体得することが肯定的なこととしてひろくみなされる社会的な条件が整うとすれば(たとえば、今日において、合理的に思考したり、戦略的に思考することが肯定的に捉えられているように)、そこには自然と文化的・制度的な支援が準備されることになるだろう。

ここまで、後慣習的段階に限らず、私たちの一人ひとりの「自己」を規定する社会的・文化的文脈というものと発達の関係、各段階における「尊厳」と「悲劇」について見てきましたが、それでは、今日の社会とはどのような性質を持っており、それが各個人の発達にどのように影響を与えているのでしょうか?

以降、見ていきたいと思います。

健全な発達を阻害するフラットランド≒現代社会

いよいよ、本書の読書記録も終わりに近づいてきました。

先の章で立てた問い、すなわち、今日の社会とはどのような性質を持っており、それが各個人の発達にどのように影響を与えているのか?について、本書においてはどのように捉えているのでしょうか?

まず、社会の在り方と発達の関連、発達理論の果たす役割について、鈴木氏は以下のようにまとめてくれています。

これまでに見てきたように、発達理論とは、人間がその一生を通じて体験することができる多様な在り方を認識・尊重するための視座を提供してくれるものである。

究極的には、それぞれの個人には自らが「選択」した発達段階で人生を生きる権利がある。そして、そのことを他者が批判したり、あるいは、高次の発達段階に向けて強制したりすることはできないのである。(中略)そうした発想は、最悪の場合には、たとえばIQが歴史的にそのように悪用されたように、発達理論の優生学的な利用に道を開き、結果として、人間を傷つけることになるだろう。

他方、発達理論を理解することを通して、われわれは、この時代に生きる同胞たちが実に多様な視座を通してこの世界を体験していることを理解し、それを受容することができるようになる。すなわち、社会に存在する垂直な多様性に気づき、それを尊重することができるようになるのである。

人間の社会は、国内・国外を問わず、基本的には同調圧力をその構成法則として成立している。そして、こうした力学は人間の発達にも作用していて、社会には、たとえば「この発達段階に到達するように」、そして、「この発達段階から逸脱しないように」といった無言の「圧力」が確実に働いている。

換言すれば、社会とは、そのアイデンティティを維持しようとする限り、構造的にそうした逸脱者を排斥しようとする特性を有しているのである。発達理論とは、そうした人間社会の業を踏まえて、それを少しでも克服するための概念的な道具を提供してくれるのである。

続いて、私たちがどの発達段階に生きているのであれ、最も警戒すべき社会的な病理「フラットランド」について見ていきましょう。

今日われわれが最も警戒すべきは、ウィルバーが「フラットランド」(flatland)と形容する集合的な病理である。ひと言で言えば、これは「垂直性」(verticality)を拒絶して、肉眼(the eye of flesh)で把握することができる量的な領域のみを現実(リアル)なものとして位置づける態度と言える。ウィルバーによれば、そうした価値観に今日の人類社会は半ば完全に支配されてしまっているという。端的に言えば、「真に重要なことは、量的に示せるものであり-あるいは、量的に示されたことであり-そのように示せないものには価値はないのである」という発想と形容することができるだろう。

すなわち、現代のおいて、われわれは往々にして、「規模」や「収益」のように数値的に測定できることだけを現実(リアル)であると信じ込んでしまい、「美」や「善」といった言葉に象徴される質的なことは、単なる主観的なものとして排除してしまうか、あるいは、たとえそうしたものに一定の重要性があると認めたとしても、結局のところ、それらは量的な価値に従属すべきであるとみなすように条件づけされているのである。

たとえば、われわれが何らかの課題や問題を前にして深く悩むとき、そうした葛藤は最終的には経済的な論理に基づいて「解決」されることになる。確かに思考の過程においては、われわれは自らの美意識や倫理観や宗教観に照らしてあれこれと悩むことだろう。しかし、最終的にものを言うのは往々にして経済的な論理なのである。(例:「確かにそうした高尚なことも大切に違いないが、結局のところ、最も重要なことは、それで収益は確保できるのかということだ」)。

(たとえば、芸術作品の価値は、そこで示されている芸術性の高さや深さを把握するための鑑識眼がなければ全く理解できないが、一億円の値がついた絵よりも10億円の値がついた絵のほうが「ありがたい」ものであることは誰でも理解できる。その意味では、数値的な価値判断は、感性や知性の訓練や鍛錬を必要としない、最も原始的(プリミティヴ)なものと言えるのである)。

こうした時代的・社会的文脈の中では、半ば不可避的に発達理論が志向する垂直性という価値観は-それはより高次の質的価値を実現していくことを本質的な衝動とする価値観である-は蔑ろにされてしまうことになる(あるいは、単なる人間の資質や能力を順序づけ(ランキング)するための道具に貶められてしまうことになる)。

たとえば、人間の能力開発や成長支援においては、フラットランドの影響は、往々にして、人間の成長や発達をそれがもたらす経済的価値に還元して評価しようとする発想に結実することになる。(中略)つまり、人間の成長や発達とは、あくまでもその生産性や経済力を高めるためのものと認識されてしまうのである(そして、それにつながらない類の成長や発達は実質的に無意味なものとして位置付けられてしまうのである)

どこかで聞き覚えのある言説も、もしかしたら見られるかもしれません。では、具体的にフラットランドの進行とはどのような状況を指すのでしょうか?

現代社会において、経済的格差が極端に広がり、富が富裕層に一極集中していく中で-また、新自由主義の影響の下、社会保障制度が解体されていく中で-数多くの人々が実質的に引退を先送りして、高齢期を迎えても労働に従事することが強いられる状況が生まれつつある。

ロバート・キーガンが指摘するように、人類の寿命が伸びたことは、高次の発達段階の発現を集合規模で後押しする大きな要因になっていると考えられる。しかし、こうした社会状況の悪化は、人々を生活の糧を得るための日々の活動にますます駆り立てることを通して、内向の段階における発達を実現するために必要とされる深い内省に取り組むのを困難にすることになる。

また、こうした社会空間においては、人間の「成長」や「発達」とは、労働者としての機能的能力を高めることを意味する概念として矮小化され、後慣習的段階の可能性は、半ば無意味なものとみなされるか、あるいは、そうしたことについて思い悩むことができる裕福な人々の遊戯的な探求の対象とみなされることになるだろう。

発達とは、常に時代や社会という文脈の中で展開するものである。そして、現在われわれが生きている時代とは-確かに、表面的には「成人発達」という概念がひろく知られ始めた希望の時代のように見えるかもしれないが-これまでの時代と同じように、高次の発達段階の可能性の実現という点においては、過酷な条件を人々に突きつける時代と言えるのである。

このように見ていくと、現在、私たちが当たり前のようにように享受している「豊かさ」の概念もまた、ある特定の文化的・社会的背景の条件のもとで成り立つ相対的なものなのかもしれませんね。

最後、このフラットランドという病理が進行する世界で、私たちはどのように世界に向き合って生きていけば良いのか?についての探求を深めていきたいと思います。

発達理論の視座を得て、いかに社会と向き合うか?

あらゆる価値が量的な価値・経済的な価値に基づいて判断されるフラットランドという、現在も進行している社会の病理について先の章では見てきました。

では、これまで見てきた発達理論の提供してくれる視座、私たちが警戒すべきフラットランドという病理という現象を見てきた私たちは、これを以てどのように社会に向き合っていくことができるのでしょうか?

単純に時代や社会の適応という観点から見れば、こうした意識の深化は決して「得」になることではないだろう。極端な言い方をすれば、むしろ、それまでのように、同時代に生きる大多数の人々が信奉しているのと同じ物語を信奉し、その枠組の中で自らの将来を構想し、その実現に向けて邁進していくほうが、幸福であると言うことができるかもしれない。

しかし、そうした後期の発達段階に足を踏み入れていく人たちは、そうした危険(リスク)を理解しながらも、高次の可能性からの呼びかけに応じて、自らの探求に取り組んでいくことになる。それがもしかしたら、一般的な意味の幸福には直結しないかもしれないことを承諾しつつも、そうした旅に出発していくのである。

また、ウィルバーが指摘するように、もし誰もが量的な価値に基づいて価値判断をして生きることになれば-たとえば、それは全ての人が「経済的価値」に立脚して、自身に得になることを求めて利己的な生き方をするようになるということである-そこに出現する社会はまさに狂気と暴力に支配されたものだと言えるだろう。

すなわち、個人においても、組織においても、社会においても、すべての重要な判断が量的な判断軸に基づいて下されることになれば(例:「それは特になるのか?」「それは儲かるのか?」「それは拡大や成長につながるのか?」-そして、そこに暮らす全ての人々がそうした価値観を至上の価値観として信奉することになれば-そこには、人間が尊重すべき他のあらゆる価値を放棄した最も貧困な社会が成立することになるのである。

それは、得にはならないかもしれない。役に立たないかもしれない。「勝利」や「成功」や「成長」にはつながらないかもしれない。しかし、それは美しいことであり、正しいことであり、高潔なことであり、公正なことである……。

われわれが必要としているのは、このようにひとつの価値観にこだわるのではなく、異なる価値観に対して注意と関心を向ける態度である。そして、社会がこうしたバランスを維持するためには、その時代を支配する価値観や世界観に呪縛されない「逸脱者」の存在が決定的に重要になるのである。すなわち、慣習的な価値観や世界観を対象化して-その限定的価値に一定の理解を示しつつも-それに対して批判的な眼差しを向けることができる後慣習的段階(グリーン以後)の人たちの存在が必要となるのである。

もちろん、今日の人類社会は、「多様性尊重」という価値観がひろく共有され、少なくとも表面的には非常に多様な思想や価値が擁護されているように見えるかもしれない。しかし、発達理論の視点を通して少し冷静に状況を眺めると、実際には、そこで許容されている思想や価値の大半は、フラットランドという大きな時代精神の枠組の中に収まるものに過ぎない。端的に言えば、フラットランドを受容し、また、それを支持する多様なものが称賛されているだけなのである(たとえば、「多様性を尊重することこそが生産の向上に貢献する」という発想はその典型的なものだろう)。

発達理論は、こうした今日の状況に垂直的な視座を導入することを通して、そうした表層的な多様性の呪縛を克服して、垂直な多様性を育もうとするのである。

鈴木氏は、フラットランドにおいて優先される量的価値・数的価値だけではなく質的な価値が存在することを見ていくこと、フラットランドを乗り越えていく存在が社会の豊かさにとって必要であること、現在維持されている社会、集団、人間関係、自己がどのようなシステムのもとに成り立っており、また、そのシステムはどのような意図のもとに形作られ、維持されているのか?を見ることによる「尊厳」と「悲劇」等について、私たち読者に語りかけてきました。

この記事にまとめ、本文中から抽出した文章は、私の現時点の興味関心や理解をもとに書籍から一部を切り出したものであり、著者の伝えんとするメッセージをどれだけ受け止められているか、わかりません。

また、著者の鈴木氏もまた対象化した場合に、もっと社会や人の発達に関して違った意見・見方も出てくるのかもしれません。

ただ、ここまで読み終えて自分なりに確からしいと感じることは、

『人がある対象を眺めるときに偏りのないレンズは無い』

『発達は人為的に起こせるものではなく、起こるものである』

『現在の社会的・文化的条件をつくるに至った歴史的背景は、その時々の必然性により選ばれ、維持され、遺されてきたものである』

『自分の価値観は、自分が得られる文化的・社会的・時代的な要素に多分に影響され、構成されてきており、そのうえで「今」この瞬間に生じる自分の意志がこの先の未来を選択していく』

ということです。

以上の気づきを大事にしながら、私は今後も自然、組織、社会と関わり、自分の子どもや孫世代を見据えた選択や行動をしていきたいと思います。

さて、以上までこの『人が成長するとは、どういうことか 発達志向型能力開発のためのインテグラル・アプローチ』の長大な読書記録を最後まで読み進めてくださり、ありがとうございました。

ここまで読んでくださった皆さんは、この記事から何を感じ取られましたか?

もし、本を既に手に取り、読み進め始めていた方は、どこか心惹かれた部分が共通していたり、あるいは違っていた箇所はあったでしょうか?

何か心を、魂を揺さぶるような感覚をどこかで感じられたのなら、ぜひその箇所について、それに至った背景について、お話できると嬉しいです。

最後に

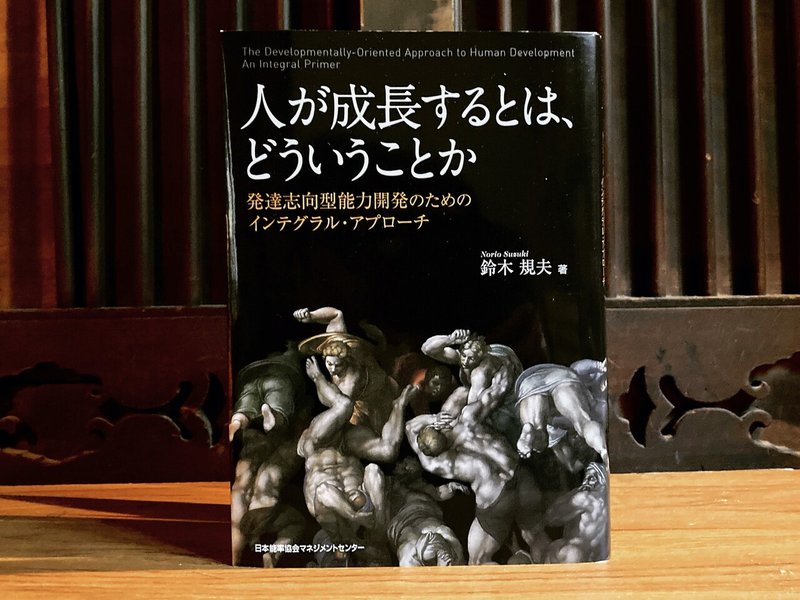

もう既に本書を持っている方で、白い帯を外された方は、この西洋画の存在に気づかれたでしょうか?

拳を振りかぶって人に殴りかかり、下方へ叩き落とそうとしている人や、まるで赦しを乞うように身体を縮めている人もいるようです。

調べてみると、どうやらこの西洋画は、ミケランジェロの『最後の審判』の一部のようです。

『最後の審判』とはキリスト教において、イエスが天国へ行く者、地獄へ墜ちる者の審判を下す場面の描写です。

本書のカバーにデザインされた箇所は、『最後の審判』の右側。地獄へ堕ちる者たちと、縋ろうとする者たちを振り解こうとする天使を描いた部分です。

『なぜ、最後の審判の一部なのだろうか?』

『最後の審判は、どのような比喩(メタファ)なのだろうか?』

『本書において、天使とは何者か?罪人とは何者を指すのだろうか?』

『私たちの世界において、「審判を下すイエス」にあたる存在とは何か?』

疑問が溢れて仕方ありませんが、芸術の観賞ということについて、本書中でもこのように触れています。

「この作品にはこれまで長年にわたり触れてきて、その意味や価値をそれなりに理解していたつもりだったのだが……。今日はじめてその真価を認識できた気がする」

読者もこんな感慨をもたらす深い洞察や経験をしたことがあるだろう。もちろん、こうした体験は、芸術作品の鑑賞においてのみならず、あらゆる対象を体験するときにもあてはまる。読者も日々の生活において、あるいは、仕事において、それまでに全く認識できてなかった他者の愛情や配慮に気づいたり、個人や集団の発想や行動を規定する隠然とした構造や仕組みの存在に気づいたりする瞬間を経験したことがあるはずである。

それまで長年にわたり全く同じ対象を眺めていたのに、ある時に、その見え方が質的に変化するのである。それは、しばしば、世界がより「鮮明に」「正確に」見えるようになる体験と形容されたり、あるいは、世界がより「構造的」「包括的」「統合的」に見えるようになる体験と形容されたりする。それまでに見えなかったものが見えるようになるという体験-これこそが、構造主義的発達理論を支える発想を理解するときの要となるのである。

現時点、私自身の『最後の審判』に対する解釈はありますが、もしかしたら今後もさらに見え方が変わる、ということもあるかもしれません。

そして、このモノの見え方というのは『最後の審判』にしろ、組織の問題の見方にしろ、社会のあり方にしろ、人によって異なるものでもあるようです。

自分にはどのような世界が見えていて、同じものを見ているはずのあなたにはどのように見えているのでしょうか?

もし、それぞれの見方によって考えや価値観が対立するようなことがあったとしても、共有し合える点は何でしょうか?

あるいは、対立することなくそれぞれは違う考えの持ち主として、互いに全体の一部として尊重しあっていくことはできるでしょうか?

この『最後の審判』の解釈・評価に限らず、自分の世界を広げてくれるかもしれない誰かと出会った時、こんな問いを持ちながら話し合っていくのも面白そうだな、と思います。

さらなる探求のための関連リンク

ティール組織の隆盛からソース(Source)の探求に至る国内の潮流を概観する

レポート:ティール組織や進化型組織の情報ポータルサイト誕生!~組織の再発明をしよう【『ティール組織ラボ』公開記念トーク】

成人発達理論から考える成長疲労社会への処方箋

Ken Wilber『The Integral Vision: A Very Short Introduction to the Revolutionary Integral Approach to Life, God, the Universe, and Everything』

サポート、コメント、リアクションその他様々な形の応援は、次の世代に豊かな生態系とコミュニティを遺す種々の活動に役立てていきたいと思います🌱