【陰キャが忘れ去られる話】思い出、故郷から離れるということ

つい先日、前職の同期と飲んだ。大阪配属になった2人だったので、ちょうど場所も近いし、飲もうということになったのだ。天満の居酒屋で落ち合った私たちは、しばしの懐かしさに浸った。前職は研修が1ヶ月というところを、コロナの影響で7日間しか無かったわけなのだから、普通に考えれば同期との絆など芽生えそうにもないのだが、私たちはむしろコロナ禍という過酷な障壁があってなお、より強固に結びつきを強めていた。大阪の同期2人とは、2020年の年末に飲んだきりだったから、およそ1年と半年ぶりになるのだろうか。私は前職で受けたパワハラを含め、豊富なエピソードを持っていたので、さぞ盛り上がるだろうとワクワクしていた。

ところがである。思ったより盛り上がらなかった。というより、どことなく節々で噛み合わないのだ。もしかしたら、パワハラを受けて私の頭はおかしくなってしまったのではないかとさえ、冗談めかす気持ちさえあった。私は上手くパワハラを昇華できずに、可哀想な奴扱いとなり、話題はあっけなく彼らの大阪支社での内輪話に切り替わってしまった(つまり私は入っていけない)。その時、するりと私の手の中から思い出という物体が離れていくような、そんな感触がした。この感覚には過去に何度か覚えがある。

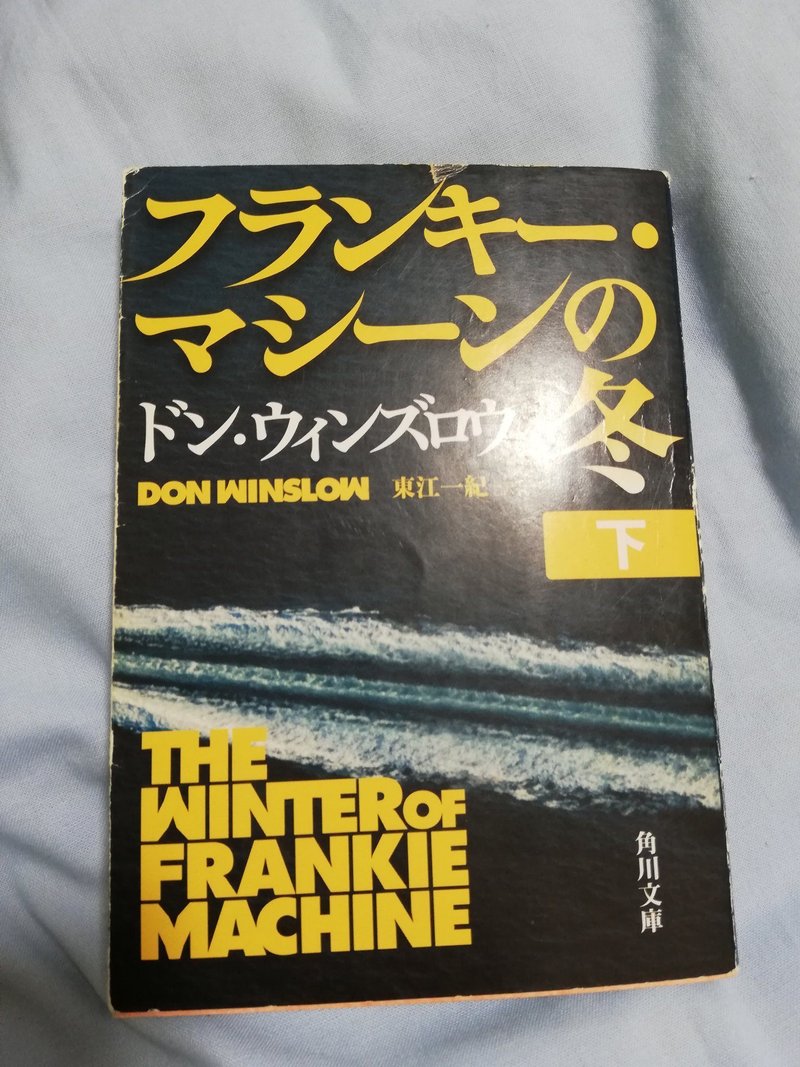

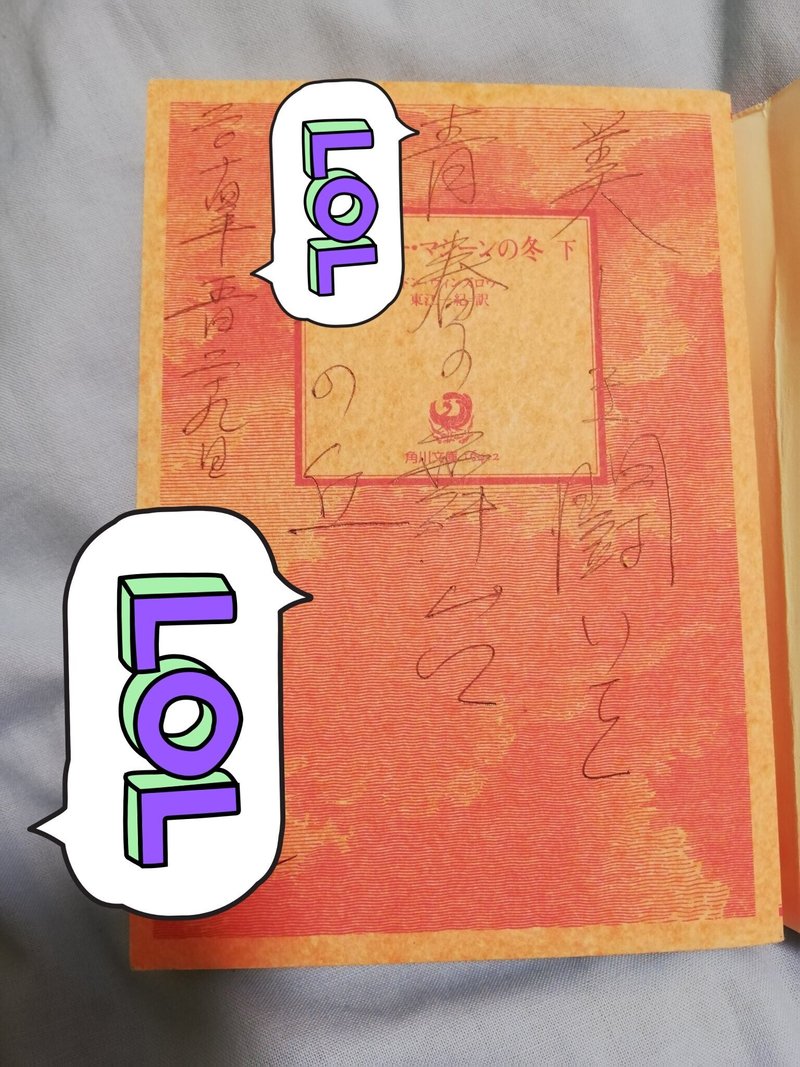

高校3年生の頃、いじめを受けて傷心状態だった私は、代々木ゼミナールの世界史担当であったとあるカリスマ講師に心酔していた。講義がとても面白く、また対面での講義であったため、先生の人生哲学にも触れる機会があり、とても新鮮だったのだ。私はとにかく勉強した。いじめのあった高校から、日本から少しでも遠くの世界のことへ意識を旅立たせるように、まるで、傷ついた心の穴を、彼の世界史で埋めようとするかのごとくに貪欲に勉強したのである(主に世界史だけだが、、、)。その甲斐もあってか何とか志望の大学に合格した私は、コミュ障ながらもお礼の挨拶をすることに決めたのだった。大阪校舎(今は亡き大阪校舎である。代ゼミは私が通った数年後、拠点縮小の憂き目に遭う)に向かい、空き時間に暇そうにしている先生を見つける。先生は忙しさの合間だろうから、パッと挨拶してパッと終えよう。そう心に決めていた。待機室で、私とバッタリ出くわす先生。開口一番に「おや○○高校の彼じゃないですか!」と特徴的な重低音で声を上げる(私は当時通っていた大阪の高校の名前を取って『○○高校の彼』と呼ばれていた)。どことなく嬉しそうで、私も嬉しかった。だが私はコミュ障である。先生のその気持ちを無駄にせず、何とかテンポ良く会話を終わらせなければ。私は用意した本「フランキーマシーンの冬」の表紙裏に、先生のサインをお願いした。そして、先生が書いている間に、大学に合格したこと、世界史の点数が重視される方式で受けた学部だったこと、この大学に受かるか受からないかで父と母が喧嘩していたことなどを告げ、全ては先生のおかげだと伝えた。先生は「そんなことで喧嘩する両親って面白いっすねw」と苦笑し、サインを渡してくれたのだった。これはとても嬉しい思い出だった。先生の世界史は一生大切にしよう、と心に誓った。

マフィアものである。めちゃんこ面白い

それから6年後。時は流れて私も大学院の2年生になった。大学院で2年間先延ばしにしてしまったが、いよいよ関西から離れるかもしれない。そうなると、思い出の決算をしなければ。普通はそんなことしなくても良いのだが、要するにこの時の私は、何かしら人生に影響のあった権威から〆になる言葉でもかけてもらいたいという、虫の良いことを思っていたのだ。また代ゼミのあの先生に会いたくなった。もう流石に忘れているかもしれない。だが、忘れてないこともあるかもしれない。私は僅かな期待を抱いて、とりあえず挨拶だけはしようと、代ゼミの南大阪校舎へ向かった。

受付さんに事情を話して、先生と会う。先生は思い出の中の顔より少し黒ずんでおり、「、、、?」という怪訝な表情をしていた。夢にまで見た先生である。しかし、「○○高校の彼じゃないですか!」とは言ってくれそうもない。一応、かつて先生の講義を受けたことは自己紹介したが、どことなくぎこちない。むしろ「誰こいつ?何か怪しいやつが来た、、、」とでも言いたげな緊張感が走っていた。少しばかり雑談を交わし、私は以前と同じく持ってきた「サカナとヤクザ」という本の表紙裏にサインはしてもらったが、そこには以前のような爽やかな景色はなかった。大阪南校舎を出ると、激しく後悔すると共に、自分の愚かさに恥いる気持ちであった。思い出が思い出のままでいてくれるなど、何と傲慢であったのだろう。

またこんなこともあった。京都から就職で離れる時、通っていたジムのメンバー10人ほどとバーベキューに行った時のことである。滋賀にバーベキューに行き、お酒を飲みながら語り合う。炎天下の中、何とか水分補給をしながら暑さを凌ぎ、帰りにスパリゾートで天然温泉に入ったとき、心地よい疲れと楽しさの最中、一体ジムのメンバーの何人が数年後にも俺のことを覚えているだろうかとふと不安が芽生えた。勿論、100%忘れているに違いないだろう。彼らと私とを繋ぎ止めているものは何か。それは共通点である。同じジムに所属し、毎日顔を合わせ、共通点があるからこそ彼らはコミュ障でも相手にしてくれるのだ。忘れないでいて欲しいとは、余りにも自分中心的だと、世界史講師の件で身に染みてはいたものの、離れて忘れられるのはとても恐ろしいことだと思った。同時に、この知り合い以上友達未満の関係で、たまに飲み会やらイベントやらに誘ってくれるほど認知し続けてくれるような、心地よい温さに、いつまでも浸かっていたい気持ちにもなった。人はなぜ故郷から、思い出から離れられないのだろう。それは忘れられるのが怖いからかもしれない。

同期たちと別れたのち、しばらく私はこの現象を反芻していた。彼らとは別々の環境で別々の時間が経ちすぎていた。私はもう前職の人間ではないのである。ならば前職のままであったならば良かったのだろうか。でもそれも違う。しかし「今を生きて前だけを見る」ということにも振り切れない。ずっと間で揺れ動いている。

みなさんはどう思いますか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?