【全編ネタバレ】「差別カルト」としての日本―映画「福田村事件」感想

こんばんは、烏丸百九です。

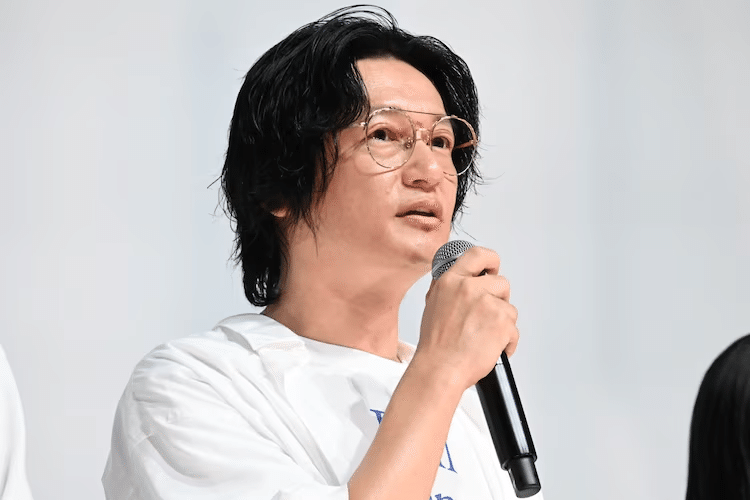

昨日の「烏丸ラジオ」でも少し触れましたが、先日森達也監督の話題の映画「福田村事件」を見に行きましたので、その感想を書こうと思います。

作品の性質上、百年前から続く日本の民族差別、部落差別、田舎差別などの内容に触れていますので、閲覧の際にはご注意ください。また、タイトルにもありますがネタバレ注意です。

森達也監督の評価を一変させる傑作

最初に書いておくが、私は「左翼監督」森達也のファンでは全くない。実際、彼の監督作品は一つも見ていない。毀誉褒貶の激しい人である事は知っていたが、「オウム真理教を擁護している」だの、「佐村河内守を題材にした」だの、政治的主義主張以前に「それはドキュメンタリー作家としてどうなんだ」という評価が周辺に多く、敬遠していたことが理由になる。

だが結論から書いてしまうと、「福田村事件」は傑作である。名前の知れたベテランとは言え、とても長編劇映画を撮るのが(実質)初めての人の監督作品とは思えない。演出、演技、美術、音楽、衣装、脚本全てが高次元で融合しており、本来ならもっと豪勢な予算が組まれて、大劇場でバンバン掛かっているべき作品だと思う(実際、この手の内容の映画にしては異例の大ヒット中らしい)。

しかし幾つかの問題もある。本稿では概ね肯定的な目線で本作をレビューしつつ、批判点は批判点として触れていきたい。

冒頭の列車のシーン。日露戦争の戦死者の遺骨を抱える老婦人と、井浦新演じる主人公。「正しい戦争などない」と断じる井浦のキャラには今後の展開を予見させるものがあるものの、正直この時点では「こんなもんか」という印象だった。セリフに説明感が強く、俳優はコスプレ的で、悪い意味で「いつもの日本映画」の雰囲気が漂っている。撮影がどういう順番で行われたか不明だが、森監督も(普通の)劇映画の導入をどうするか、迷っていたのではないか。

しかし、一定の役者がそろったあと、舞台が福田村に移ると作品のトーンは一変する。鬱蒼とした自然の中、村を仕切っているのは日露戦争帰りの在郷軍人たちで、風景自体は牧歌的ながら、あたかも戦争真っ只中のような暗さと陰惨さ、貧しさに村落は包まれている。

クラウドファンディングで予算を集めた低予算作品にしては驚きのリアリティだが、細部まで行き届いた美術と小道具、何より俳優陣の演技が本作の「フィクション」を成立させていると言える。

農村の性と日本社会、「ミソジニスティック」という批判

「残酷な差別や迫害の実態」がクローズアップされるだろうと期待した多くの観客を裏切り、劇中の福田村内で最も注目されるのは農民達の性的な関係である。

主人公・澤田智一は(明言はされないが)過去のトラウマで性的不能に陥っており、妻の静子はそんな夫に強い不満を抱えている。またトリック・スター的な役回りを演じる倉蔵は、所謂「村のはみ出しもの」で反戦主義者だが、主人公とは逆に性的魅力豊富な人物として描かれていて、未亡人・咲江との関係を周囲から非難される中、客として仲良くなった静子とも関係を持ってしまう。こんなキャラクターが終始魅力的に見えるのは、俳優・東出昌大の演技力の賜だろう。

こうした性描写は、智一と倉蔵の(福田村の雰囲気を考えるとやや不自然な)リベラルで自由主義的な人間観を表すと同時に、森監督の強烈な「田舎嫌い」を反映しているようにも見える。監督にとっては、こうした古い田舎のセクシズムこそが、日本の明治から延々と続く女性差別や、「男らしい軍人」を称揚するマッチョイズム、セックスにしか興味のない前近代的な民衆等々の背景になっていて、主人公や村長・田向の「リベラルで自由主義的な」近代的価値観へ相反するものとして感じられているのかもしれない。

本作の性描写の問題は、大きくふたつあると思う。

第一に、当たり前だが「女性差別に反対する」主張も込められているだろう作品について、女性の俳優陣を明らかにエロティックに撮っている(ちゃんと「濡れ場」まで用意されている)のは映画としてどうなんだという点。第二に、こうした視点が森達也監督の「神の眼」を観客に感じさせ、作品への感情移入を妨げているようにも思える点である。

主人公の澤田は、終始一貫して「無力な傍観者」として描かれていて、妻が倉蔵と性交する場面を見ていても何も言わないし、最後の虐殺にはついに声を上げて反対したものの、結局殺戮自体を止めることは出来なかった。彼のキャラクターは「リベラル・左派の無力ぶり」を象徴的に示す一方で、「福田村事件を現代人的目線で見ている森監督」の観点もまた表しているように思う。ラストシーンの印象的なセリフ(後述)も、監督の本心が出たものだと私は受け取った。

こうした(あからさまな)描写は作家の素直な感情を伺わせる一方で、やはり主人公含めて本作が「傍観者目線」であり、福田村での恐ろしい出来事を「疑似体験」させる目的としては、あまり上手くいっていないように感じさせられてしまう要因ともなっている。特に女性やその他のジェンダーの観客にとっては、始終何とも言えない居心地の悪さを感じさせるのではないだろうか(実際、そういう感想はTwitter等に多かった)。

「存在自体が嘘」な女性記者

「ミソジニスティック」といえば、千葉日日新聞の女性記者・恩田楓も問題含みだろう。女性記者として舐めた態度を取られる中、恩田は上司に逆らって朝鮮人虐殺の実態を取材しようとし、現地に体当たりを続ける中、実際に目の前で朝鮮人の少女を殺されるという体験をしてしまう。そして最後は福田村に到達し、「事件を書かないでくれ!」と懇願する村長に対して、「記者として真実を伝える」ことを告げるのである。

恩田記者は正義感に満ちあふれた善人だが、存在自体が全くの嘘のキャラクターである。当時の日本には女性ジャーナリストなど殆どいないし、いたとしても、女性記者が朝鮮人虐殺や福田村事件を取材したという記録はない。また、福田村事件自体は事件の翌月には報道されたが、その後は(村民らの意向もあってか)完全に歴史の闇に葬られてしまい、事件から50年以上が経った1979年、遺族らから「千葉県における関東大震災と朝鮮人犠牲者追悼実行委員会」に連絡があったことでようやく調査が動き出し、80年代の後半には「歴史的事実」として認められることになるのである。

こういう「あまりにも現代人にとって都合の良い(嘘の)キャラクター」をよりによって女性ジェンダーの人にしてしまうことに、森監督の古い女性観を感じてしまうし、いくらフィクション作品とはいえ、「ロクに報道もされず闇に葬られた」こと自体が歴史的な問題なのだから、そのことはもう少ししっかりと描いてほしかったと思う。

「異類」への差別、「異界」としての日本

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?