メアリー・カサット展

印象派を代表するアメリカ人女性画家、メアリー・カサットの回顧展。日本では1981年に伊勢丹美術館と奈良県立美術館を巡回した展覧会から35年ぶりにカサットの絵画を鑑賞できる貴重な機会である。

油彩画をはじめ、パステル画や版画、カサットと親交のあったエドガー・ドガやベルト・モリゾ、カミーユ・ピサロらの作品、そしてカサットに大きな影響を与えた葛飾北斎や喜多川歌麿の浮世絵など、併せて112点が展示された(なお同館の後、京都国立近代美術館に巡回した[9月27日~12月4日]。現在は終了)。

「あふれる愛とエレガンス。」──本展のチラシに記載されたキャッチ・コピーが示しているように、メアリー・カサットは愛と優美の画家として語られることが多い。事実、カサットの代名詞とも言える母子像──たとえば《眠たい子どもを沐浴させる母親》(1880)や《母の愛撫》(1896頃)など──を見ると、母子に限りなく接近したスナップショット的な構図にもとづいているせいだろうか、子どもに注がれた温かい視線と慈しみの感情を存分に味わうことができる。

しかしメアリー・カサットの真骨頂は、必ずしも母性愛を美しく描いた点にあるわけではない。それは、むしろ「母性愛」から女性を解放するジェンダー・フリーの視点を巧みに描き出した点にある。

本展最大の見どころは、本邦初公開となる《桟敷席にて》(1878)である。中心に描かれているのは、劇場の桟敷席からオペラグラスをとおして舞台を見つめる女性。きらびやかなドレスを着飾る周囲の女性たちとは対照的に、彼女はシックな黒いドレスに身を包んでいる。社交の場である劇場には似つかわしくないが、逆に言えば、社交を望んでいないことの現われでもある。事実、彼女の横顔から伺えるのは、脇目もふらず舞台を一心に見つめる力強い眼差しだ。左手で持つ硬く閉じられた扇子も、周囲の喧騒をよそに舞台に集中する彼女の頑なな意志を体現しているように見えなくもない。

この絵画が面白いのは、彼女の背後に男性の視線を描いているからだ。桟敷席の奥にいるのは、同じくオペラグラスで彼女を露骨に見つめる男性。身を乗り出すほどだから、おそらく好色の視線で彼女を凝視しているのだろう。けれども、彼女が男性の視線に応えることはない。あるいは、オペラグラスを持つ右手で不快な視線を遮断しているのかもしれない。いずれにせよ、この絵画には決して交わることのない2つの視線が描き出されているのである。

視線の非応答性──。カサットの《桟敷席にて》に見出すことができる特徴をそのように言い表わすとすれば、それは、たとえばオーギュスト・ルノワールの《桟敷席》(1874)と比較してみれば、よりいっそう際立つにちがいない。カサットが描いた控えめな彼女とは対照的に、ルノワールの描いた彼女は艶やかなドレスを着飾り、胸元のバラが華やかな印象をよりいっそう強めている。しかも、ルノワールの彼女の視線は絵画を鑑賞するわたしたち自身にしっかりと向けられているが、その先には対面の桟敷席から彼女をオペラグラスで見つめる男性がいることは想像に難くない。なぜなら、彼女の背後には同伴しているのだろうか、オペラグラスで劇場内の女性を物色している男性が描かれており、まさしくそのような男性の視線でルノワールは彼女を描いていると考えられるからだ。つまり、ルノワールが描いた彼女は自らに注がれた男性からの視線に応答しているわけだ。口元には、かすかな微笑みが浮かんでいるから、これから何かが始まるのかもしれない。

見る主体としての男性と見られる客体としての女性。ジェンダー・アートにとっての基本的な図式を踏まえるならば、ルノワールは見られる客体としての女性を順接的に描いたのであり、その反面、カサットは見る主体としての女性を逆接的に描いたと言えよう。あるいは、カサットはルノワールが描いた旧来の女性像を転覆したと言ってもいい。男性からの視線に一切応答せず、あくまでも自らが見たい対象を一心不乱に見る。そのような自立した女性像は、印象派のみならず、当時の社会状況のなかでも画期的だったと考えられるからだ。グリゼルダ・ポロックが的確に指摘したように、「そうして積極的に見ているところを描くことによって、彼女が対象化されるのを防ぎ、彼女を視線の主体にしているのである」(『視線と差異』p.126)。

ただ、あえて深読みするならば、メアリー・カサットは見る主体としての女性を描写することで、見る主体としての男性と見られる客体としての女性という支配関係を象徴的に反転させただけではない。そこからもう一歩踏み込んで、カサットは男性に依存しない、より自由な女性の生き方を絵画のなかで夢想していたのではなかったか。

前述したように、メアリー・カサットは母子像を繰り返し描いていたが、よく見ると、そこには父親としての男性が一切含まれていないことに気づく。むろん家庭という私的領域に囲い込まれた母と子の深い紐帯を強調しながら描写した結果として、公的領域と私的領域のあいだを自由気ままに往来する男性が画面から除外されてしまったと考えることもできなくはない。しかし母と子の多幸感あふれる世界を見ていると、カサットは男性=父親を意図的かつ入念に画面から排除したように思えてならない。ちょうど《桟敷席》の彼女が男性からの吟味の視線をはねつけながら、あくまでも観劇する主体として振舞っていたように、カサットは母と子だけで完結した幸福な想像世界を画面上に確信的に描写したのではなかったか。

そこに、カサット自身が生涯未婚であり、子どもを産むこともなかったという事実を重ねて見ることは容易い。けれども重要なのは、カサットの想像力を事実によって裏づけることより、むしろその想像力にわたしたち自身の想像力を重ねることだろう。カサットの母子像における男性ないしは父親の不在が暗示しているのは、家父長制に束縛された母性愛とは対照的に、女性同士の連帯を示すシスターフッドによって成立する母性愛ではなかったか。その先に、レズビアンにとっての幸福な家族のイメージを見出すことすらできるだろう。

初出:「artscape」2016年8月1日号

メアリー・カサット展

会期:2016年6月25日~9月11日

会場:横浜美術館

※本展については別の記事もある(こちらから)。

[追記]

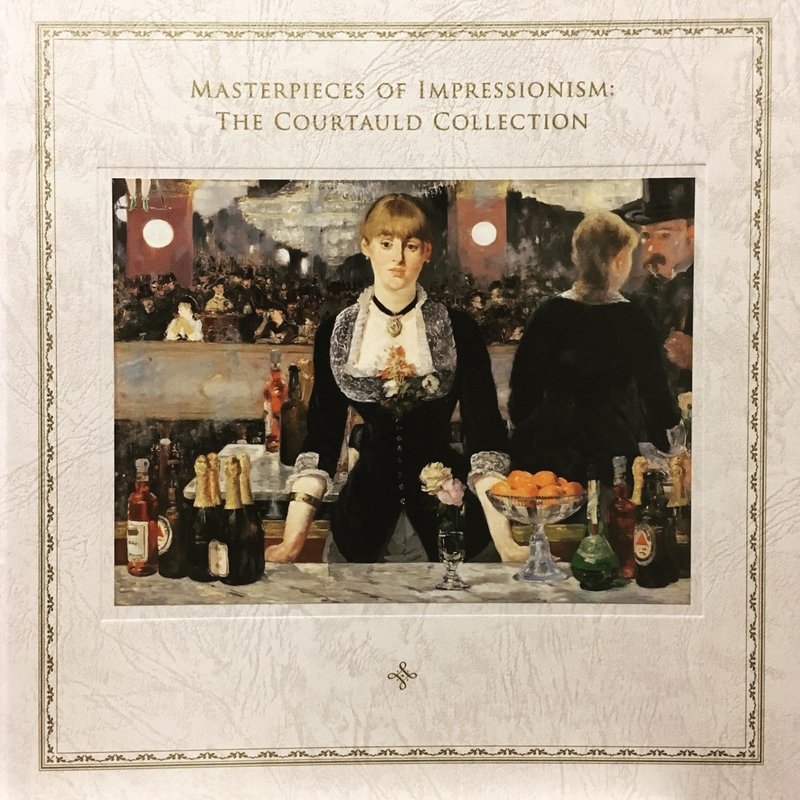

本稿ではメアリー・カサットの《桟敷席にて》について内容分析的に論じたが、その比較の対象として言及したオーギュスト・ルノワールの《桟敷席》は、現在、東京都美術館で開催中の「コートールド美術館 魅惑の印象派」展で見ることができる(2019年12月15日まで。その後、愛知県美術館[2020年1月3日~3月15日]、神戸市立博物館[2020年3月28日~6月21日]へ巡回)。

この展覧会の特徴は、展示の中心に論理や言説を置いている点にある。画家の言葉・時代背景・素材と技法という3つの側面から展示を構成しているばかりか、絵画を図解したパネルもあわせて展示するなど、言葉や文字によって印象派を読み解かせようとしている。こうした展示手法は、とかく印象派といえば感性や感覚だけに依存して鑑賞しがちな、わたしたちの視線を大いに刺激するにちがいない。何が、どのように描かれているのか。絵画を言語によって理解すること。本展は絵画の鑑賞の基本を、徹頭徹尾、わたしたちに求めるのである。

ただ、展示の重心が論理や言説にあるとはいえ、絵画の謎が完全に解明されたわけではない。本展の図録に収録された大橋菜都子による論考「1874年のルノワール《桟敷席》」によれば、《桟敷席》で描かれた女性の解釈をめぐって、当時の批評は見解が分かれた。優雅な世界の人物なのか、それとも貧しい境遇から成功を勝ち取った娼婦なのか。美術史研究の成果を頼りにしながらも、当時の鑑賞者たちと同じように、今日のわたしたちもまた考えあぐねるほかない。

しかし、そうした思案が覚醒する瞬間がある。それは、《桟敷席》を貫く見る主体としての男性的な視線と、この作品に眼差しを向けるわたしたち鑑賞者の視線が重なるような仕掛けに気づくときだ。オペラグラスで女性を吟味する、きわめて男性的な視線。見られている女性はたしかに美しいが、彼女を見ているわたしたちもまた、男性であれ女性であれ、そうした権力性を帯びた視線で見ているという事実を思い知るとき、わたしたちはルノワールのある種の謀略に震撼するのである。この絵画を見る者は誰であれ、男女を問わず、みずからが見る主体であることを自覚しないわけにはいかないからだ。

しかも、本文で触れたように、《桟敷席》の女性はそうした物色の視線に明らかに応答しており、見られる客体をみずから受け入れているように見える。窃視症的な視線であれば、見られる客体は一方的に見られるままでなければならず、見る主体を見返すことなどあってはならない。覗き魔とは見られることなく見ることの快楽を貪るパラフィリアであり、おのれが視線の対象になることを何よりも恐れているからだ。だが、ルノワールは見られる客体に応答されることをある種の至福の瞬間として描いており、これは明らかにブルジョワ男性の中庸な欲望を体現した視線である。

見られる客体が見る主体によって呼びかけられることで応答するということ。逆に言えば、見られる客体は見る主体の視線に召喚されてはじめて見ることを許される。このようなきわめて不均衡な権力関係の中に、つねに鑑賞者を巻き込むところに、ルノワールの狡猾な戦略性があるのではないか。

ルノワールの《桟敷席》はジェンダー・アートの観点から批判的に読み取るには最適な作品である。

#ルノワール #カサット #印象派 #桟敷席 #グリゼルダポロック #視線と差異 #フェミニズム #ジェンダー #美術 #絵画 #アート #レビュー #福住廉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?