【都市系就活】都市開発・都市計画の職種についての私の見解

前回の記事では、都市計画の建築分野の中での位置づけや、その特殊な環境だからこその経験について書きました。今回は、建築専攻、都市計画研究室の大学院生の私の経験を踏まえ、都市開発・都市計画職(=都市系職種)の具体的な”業態”ごとに思うことを書きます。

私は、2023年4月から新社会人です。近い将来、働きはじめてから自分でこの記事を見てどう思うかも楽しみです。

都市計画に関する業態

まず「業態」という言葉ですが、私は建築業界または都市計画・開発業界、または都市デザイン業界といった「業界」の中に、ゼネコン、デベロッパーといった「業態」があるという位置づけで考えています。(なんか業って文字にゲシュタルト崩壊が起きました。)

(都市空間の設計を都市デザインとします。)

業態概観

業態を一覧にすると、以下のようになります。

この業態ごとに、さらに詳細に項目を作りました。

業態ごとに一個一個説明しても冗長になるので、基本的に表にまとめた通りだと考えています。なので、項目ごとに業態を横断して都市系職種をまとめたいと思います。

主力収益と会社内立ち位置

こちらは何のために都市計画・デザインをするのかを考えるうえで必要だと思います。

主力収益が何かは誰でも知っているかもしれませんが、その違いによって都市系職種の会社内の立ち位置が変わってくると思います。例えば、都市系職種が主力収益とほぼ一致する業態としては、建設コンサルタントや総合コンサル・シンクタンクがあり、これらでは分野のひとつとして都市計画等があり、フラットであるといえます。一方で、ゼネコンはご存じの通り、施工会社であるので、施工に繋げることが都市系職種の役割であり、同様に組織設計事務所は設計に繋げることが役割となります。例えば、ゼネコンではクライアントに加え、会社の主力である施工部隊に対しても関係を持つため心労があるという話を聞いたこともあります。

このように会社内における立ち位置の違いによって、働きやすさや仕事するスタンス、正義が変わってくることが分かります。

扱うエリアと建築用途

これは、好み・思想・モチベーションに関わる部分かと思います。

例えば、デベロッパー系は、床の売買で儲けることとなるので、床が積みあがった建築、つまり、タワーマンションや高層オフィスビル、商業施設等が建築用途と言えます。同様の理由で、集積の利点から都心部を扱うことになることが多そうです。

また、ゼネコンは工事費のコスパの点で大規模建築が多く、設計施工分離の点から公共施設は少ないのではないかと思っています。

組織設計事務所は、公共施設、中規模のものも含めてあらゆる建築になるかと思います。

キャリアと仕事内容

次は、何をして、何を目指すのかといったキャリアに関する項目です。

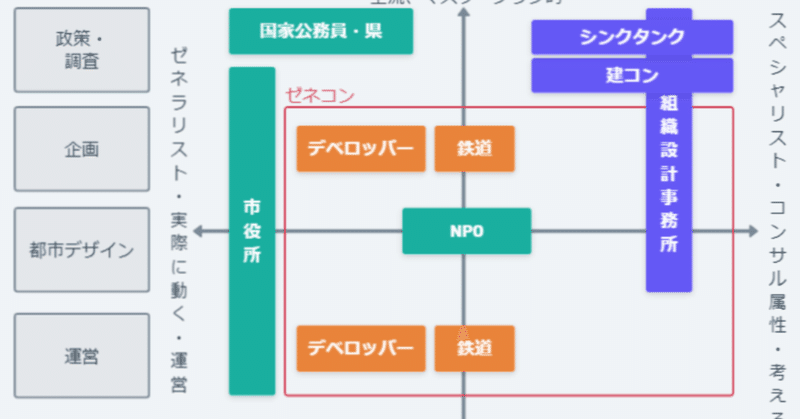

建築を交えた経済活動(?。ただ建設の工程とは違う気がするから、言い換えたかった。)の上下流を縦軸に、キャリアの性質を横軸として各業態を配置してみました。(緑:公共系、橙:デベ系、紫:コンサル系、赤:ゼネコン)

ここから各業態ごとにグループ分けして仕事内容について思うことを書きます。(公共系は省略します。)

ゼネコン

特殊な配置なものとして、ゼネコンはかなり広範囲にわたります。それは、ゼネコンは都市系職種で採用されても、不動産投資部門、企画・設計部門、海外部門、エリマネ部門等の可能性があるからです。ちなみに、入社してから2年~10年の研修・ジョブローテーションを通じて体験してから最終的に何をするかを決めるようです。(大学入試でいう、北海道大学の総合理系みたいな感じでしょうか。分かりますかね。。。つまり、総合都市計画?)

よって、キャリアとしては、短期的に見ればゼネラリストですが、長期的に見ればスペシャリストなのではないかと思います。配属次第ですね。

ただ、どの仕事内容であっても、一貫していることがあります。それは、施工を見据えることです。ゼネコンはあくまで工事会社であるということです。そのため、頑張り所は、都市デザインの段階であっても、施工するときに、いかにやりやすく、利益が出るようにすることを考えることではないでしょうか。

デベ系(デベロッパーと鉄道)

デベ系は、企画と運営をする業態となります。不動産投資(=床の売買)、地権者対応、関係者調整、設計(設計部のある所のみ)が仕事内容となり、設計・施工されたフィールドの上でビジネスをします。建築業界としては建築の所有者としてユーザー側と言えます。(注文住宅を持っている家主のような感じ。)

頑張り所としては、床が売れるように、魅力を買い手に伝えることであったり、エリアマネジメント等で魅力を向上させることでしょうか。

キャリアとしては、人事や営業も含めジョブローテーションが多いと思うので、ゼネラリストと言えます。そもそも社員属性として、いろんな人がいるので必然です。

コンサル系(組織設計、建コン、シンクタンク)

これらは、政策やマスタープランレベルの上流部分を考えることや、(組織設計の場合)クライアントが理想とする言葉を具現化する、考えることを売るサービス業と言えます。

頑張り所は、いかに公共貢献性(=世間の評判)と経済性(=クライアントの評判)を向上・両立させ、アイデアを採用されるようになるかだということだと思います。これは、今の頑張りは次の採用に繋がるということです。

キャリアとしては、一貫して、調査・企画・計画の業務となるので、同質のスキルを積み上げることとなり、スペシャリストと言えます。

私は、この組織設計事務所なので、ここについては、別記事で深堀するとして、今回は簡潔にします。

最後に

いろいろ書きましたが、私は都市系就活を経験したあるOBを通じて、「都市デザイン業界の業態の違いはグラデーションである」と言われたことがあります。それは、どんな会社でも大体やれることは同じで、重視する部分が少し違うといったことだと解釈しています。私は当時は今ほど違いは分かっていませんでしたので共感しました。しかし、今は一学生の立場としては、全然違うのではないかと思っています。実際に業界のなかに入ってどのように認識が変わるのかが楽しみです。

今後の記事の予定

各業態の仕事内容

各業態の就活の特徴

都市系就活の情報収集の方法

私個人の志望について

そもそも前提とする業界動向

就活全般に思うこと

今後、モチベーション次第で、書いていきたいと思ってます。