特攻隊と「武力を持つべきではない」という考え

先月亡くなった作家の三木卓さん。

彼への追悼文を、私は先日投稿した。

その後も懐かしくて、三木の本をいくつか読んだ。

そのなかで、この一週間ほど、私の心のなかで引っかかっている一節がある。

何でもない文章ではあるのだが、それは、

わたしはナショナリストではないし、国を守るために武力を持つべきだと考えている人間でもない。

(「青春の純粋さ」『青春の休み時間』p215)

という一節だ。

「国を守るために武力を持つべきだと考えていない」

と、さらっと書いている。

*

三木卓は私の大好きな作家だった。

今回読み直しても、彼の言葉は、いまも私の心にすんなり入ってくる。

しかし、この一節だけはダメだった。

でも当時は、この一節を、私もなんの抵抗もなく読んでいたにちがいない。

このエッセーは、1975年に発表されている。

若い人は知っているだろうか、「非武装中立」という言葉を。

当時の最大野党、社会党は、「非武装中立」を訴えていた。

自衛隊と安保は違憲であり、廃棄されるべきである、という考えだ。

社会党は、おおむね国民の3分の1の支持を得ていた。

とくに若者は、その支持者が多かった。

だから、私も、この一節を抵抗なく読んで不思議ではない。

朝日や岩波など、主流マスコミ、論壇も、もちろんその考えだった。

1960年代から、論壇においても「もっと現実的な安全保障論議が必要だ」という声はあった。

だが、現実派や保守派の声は、いまの数分の一で、とても小さかった。

1970年代まで、現実派は「右翼」であり「馬鹿」である、という空気だったことは、竹内洋が『革新幻想の戦後史』などで書いている。

1980年代に入ると、現実的な防衛論議が増えてくる。

冷戦が終わり、社会党が「非武装中立」を正式に破棄して、自衛隊を合憲だと認めたのは、1994年、自社さ政権の村山富市のときだ。

いまも「国を守るために武力をもつべきではない」という考えを維持しているのは、たぶん福島みずほの社民党だけだろう。

共産党ですら、「将来はなくす」とか言いながら、自衛隊を認めている。

かつて自衛隊を違憲だとした憲法学者たちも、「専守防衛の範囲内なら」合憲だと解釈を変えた。

だから、この「国を守るために武力を持つべきではない」という考えは、護憲派のあいだでさえ、ほぼ滅びたイデオロギーだと言える。

*

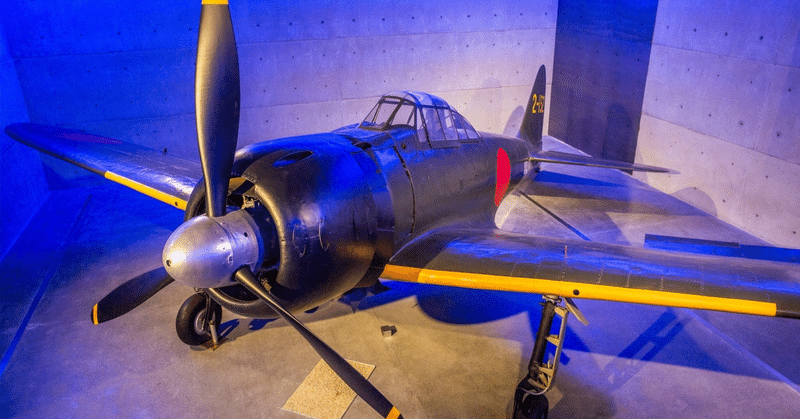

皮肉だと思うのは、その一節が出てくる「青春の純粋さ」というエッセーは、戦中の特攻隊について記した内容であることだ。

三十歳を過ぎた頃から、映画などで特攻機がとび立っていく情景を見ると、まぶたが熱くなるのを感じるようになった。

ーーという一文から始まる。

最近、「ゴジラ・マイナスワン」という映画が特攻隊(の生き残り)を題材にしているらしく、また特攻隊の意味についてSNSで議論していた。

三木のこの50年前のエッセーは、当時話題を呼んでいた吉田満の『戦艦大和の最期』に接して書かれたものだ。

三木は、非武装中立論を信じるほどに戦後民主主義者である。

その彼が、特攻隊に「まぶたが熱くなる」理由は、そこに「青春の純粋さ」を見るからだ、とエッセーの中で自己分析する。

しかし、三木は結局、特攻隊も、その「純粋さ」も肯定しない。教訓として引き出すのは、「絶対的なもの」の危うさだ。

今、特攻隊の映画を見、この記録(「戦艦大和の最期」)を読むとき、わたしはかれらが立つことの出来ない三十年あとの世界の視点に立って、かれらの当時の姿を見おろすようにして見ることができる。それもまた、わたしが胸のつまるような思いのする理由である。

ひとつの時代の時空のなかにいるとき、そこが唯一絶対の世界であるようにわれわれは思い勝ちである。そこでしかない考え方が何時どこでも通用する真理であると思い勝ちである。(中略)

青年の純粋さというものが、他から与えられた絶対を信じて行動することであってはならないと思う。もっと人が悪くて、しぶとくなった方がいいのだ。世界に所有されるのではなく世界を深く知ることによって所有することーーそれこそ青春の目指すべきものではないだろうか。

この最後の部分など、10代の私なら感動したかもしれないと思う。

しかし、60代になった私は、感動できない。

私が上に「皮肉」と書いた意味は、わかっていただけると思う。

三木は、30年前の特攻隊の論理を「見おろすようにして」相対化している。

その三木の「非武装論」を、50年後のわれわれは、やはり「見おろすように」相対化することができるのである。

非武装中立論も、「他から与えられた絶対」ではなかったのか、と。

特攻隊を死の飛行に向かわせた論理と、武力がなくても国が守れるという論理は、いまの見地からは、どちらも非合理だ。

「そこでしかない考え方が何時どこでも通用する真理であると思い勝ち」という言葉が、そっくりそのまま、三木自身にブーメランする。

*

三木が晩年、昨今の憲法や防衛論議にどういう意見を持っていたのかは知らない。

私は彼の心筋梗塞闘病記『生還の記』も読んだが、彼が死生観において、非常に唯物論的であるのが印象的だった。病床でリチャード・ドーキンスなどを熱心に読んでいる。

そういうところも、戦後の知識人だなあ、という気がする。その唯物論者・合理主義者の彼だけに、「武力がなくても国を守れる」という(いまの私に言わせれば)不合理なオカルト説を信じていたことが、なおさら奇妙だ。

三木がまだ生きていて、「ゴジラ・マイナスワン」を見たら、どんな感想を持つだろうか。

たぶん、特攻隊についての感想は、50年前のそれと、あまり変わらないのではないだろうか。

しかし、「非武装論」についての考えを変えるかどうかはわからない。

もちろん、いまのわれわれの考えも、いずれ相対化されるのだろう。

30年から50年たてば、根本的な部分で人の考えは変わる。

長く生きていると、それが実感としてわかる。

だからといって、未来を先取りすることは人間にはできないけれど、若い人にも、覚えておいてほしい。

<参考>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?