そうだバンザイ生まれてバンザイ|【書評】俵万智「プーさんの鼻」

バンザイの姿勢で眠りいる吾子よ そうだバンザイ生まれてバンザイ(「プーさんの鼻」)

わたしには、もうすぐ5か月になる息子がいて、そうすると、実用的な育児本だけでなく、子育てや育児に関する文芸書にも、しぜんと目が向くようになる。子育てだの、育児だの、そんなことは夢にも見なかったころには素どおりしていた、素どおりしていることにさえ気づかなかった本たちに、わたしは日々、新鮮なきもちで出会っている。

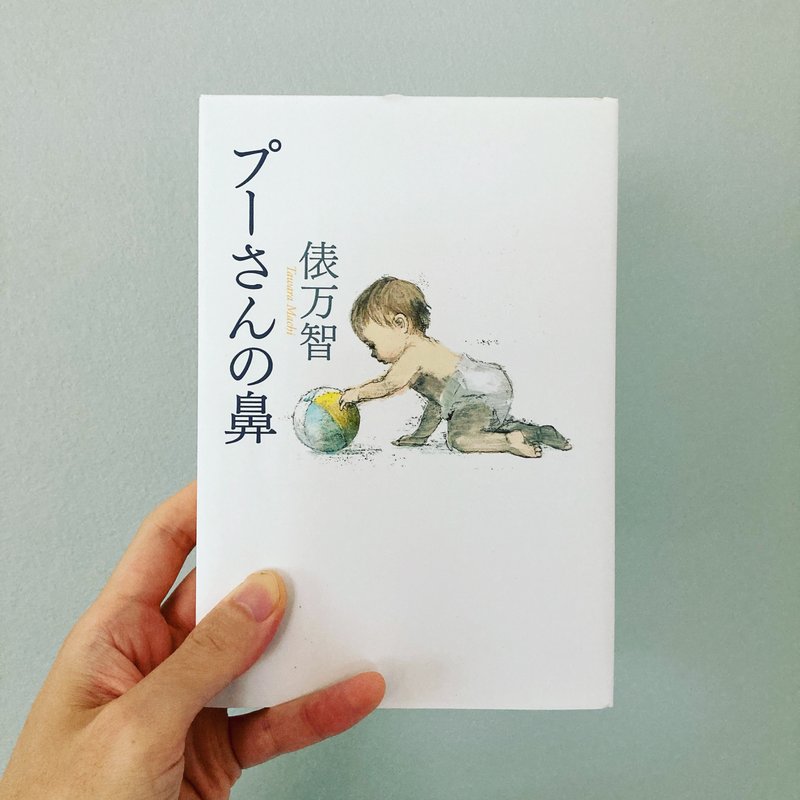

俵万智に、子育てを中心的に詠んだ歌集がある、ということさえ知らなかった。2005年に刊行された四番目の歌集、「プーさんの鼻」がそれであるが、40歳を過ぎての妊娠、出産、子育ての歌がここには収録されている。

湯からあげタオルでくるむ茹でたてのホワイトアスパラガスのようだね(同)

笑顔に今日声がついたよモノクロの画面カラーに変わるみたいに(同)

我が腕に溺れるようにもがきおり寝かすとは子を沈めることか(同)

子育てにもっか奮闘中のだれもが、過去に奮闘しただれもが、思わず「あるある」「あったあった」とうなずいてしまう歌ではないだろうか。短歌が人を感動させるために必要な要素として「共感」と「驚異」のふたつがある、というのは穂村弘のことばだが、こうした俵万智の歌からは、「共感」を読者から引きだすためのずばぬけた力が感じられる。

しかし、俵万智のこうした歌が、ただの「あるある」短歌で終始しているか、といえば、そんなこともないだろう。「あるある」短歌というのは、要するに、「あるある」という共感さえ誘発してしまえば、それで用済みとなることばのことで、それはたとえば、コンビニのレジで「セブンスターをください」と言って、その目的が果たされるとともに消えてしまうような、日常のことば、道具としてのことばとなんら変わらない。

俵万智のことばを「歌」に、つまりは刹那的に消えるものではない「詩」に昇華しているのは、いうまでもなく、「ホワイトアスパラガス」「モノクロの画面カラーに変わる」「子を沈める」といった比喩、その正確さである。比喩をもちいることによって、イメージに適切な「影」をあたえ、ことばを立体化する、その技術がひかっている。

この歌集を詠んであらためて感じたのは、「サラダ記念日」以来、俵万智はほとんどなにも変わっていないな、ということでもあった、とてもいい意味で。いいかえれば、20代でデビューした俵万智は、すでにそのはじまりから「俵万智」だったんだな、ということだ。

そのことは、この第四歌集にも、(これもいい意味で)あいかわらず、恋の歌が多いことにもかかわっている。この歌集の文脈からすれば、「シングルマザーの恋」ということになるわけだが、子どもを取るか、恋びとを取るか、といった旧弊な二者択一にいっさい苦しめられていない(ようにみえる)のが、読者を清々しいきもちに、ああ俵万智を読んでいるな、というきもちにさせてくれる。

気になるとすれば、母親に恋びとがいることを知った子どものこころは? という一点だが、そういえば、わたしもおさないころから両親が別居しており、シングルマザーに育てられ、そして母親の「恋びと」を、それもふたり、知っているのだった。

その経験からすると、母親に、父ではない恋びとがいるということは、さほど奇異なことにも感じなかった(のが奇異なことではあるけれど)。わたしの母には、KくんとHくんというふたりの恋びとがいて、しかもたぶんそのふたりは互いの存在を認知していて、にもかかわらず、三人は、それはそれでうまくやっていたように、すくなくとも子どものわたしの目にはみえていた。

あのふたりは、いま、どこでなにをしているんだろうか。当時、彼らはどちらも30歳前後くらいの年齢だったから、おそらくはすでに50代にはなっているだろう。そうして頭もうっすらとさみしくなり、白髪も生えて、その薄くなった白い髪の奥で、ふと、姉弟をつれたシングルマザーと付き合っていたむかしのことをふいに思いだしたり、愛玩したり、ひそかに後悔したり、しているのだろうか……?

ともあれ、母親に恋びとがいるということ、そのことが、ケースバイケースではあるだろうが、わたしの場合は「傷」になることはなかった。子どもには、環境を簡単に受け入れる、受け入れようとする、したたかさがあるのだ、きっと。

そんなことを感じつつ、とはいえ、じぶんの子どもには、父として、よりそえるかぎりはよりそいつづけたいと思ったりはするのだった。

一人遊びしつつ時おり我を見るいつでもいるよ大丈夫だよ(「夏の子ども」)

最後までお読みいただき、まことにありがとうございます。いただいたサポートは、チルの餌代に使わせていただきます。