【弁当の日】07.給食ができるまで

この記事は、小学生が親の手伝いなしで弁当を作る「弁当の日」の素晴らしさを伝える記事です。

👇今までの記事はこちらです👇

私が今回、この記事を書く目的はつぎのとおりです。

―――――――――――――――――――

◆教室では学べないことを学べる「弁当の日」の素晴らしさを知ってもらう

―――――――――――――――――――

1.弁当の日が生まれた経緯

弁当の日は、2001年に香川県の滝宮(タキノミヤ)小学校で、竹下和男校長(当時)が考案したものです。

竹下さんは、ある日、給食に関する会議に参加します。

そこで、学校給食のすばらしさとその背景にある様々な人の苦労・努力を知りました。

まずは、その苦労・努力についてお伝えします。

2.献立・食材の決定

学校給食に必須なものとして、次の3つがあります。

―――――――――――――――

◆安全である

◆栄養価がある

◆安価である

―――――――――――――――

さらに細かいことを言えば、「塩分は基準値以下」「大量の調理が可能」「できるだけ旬の食材を使う」などがあります。

それらの条件を踏まえ、栄養士は献立と使う食材を決めます。

パソコンのソフトを使って献立を決めるのですが、栄養の計算などがたいへん複雑そうです。

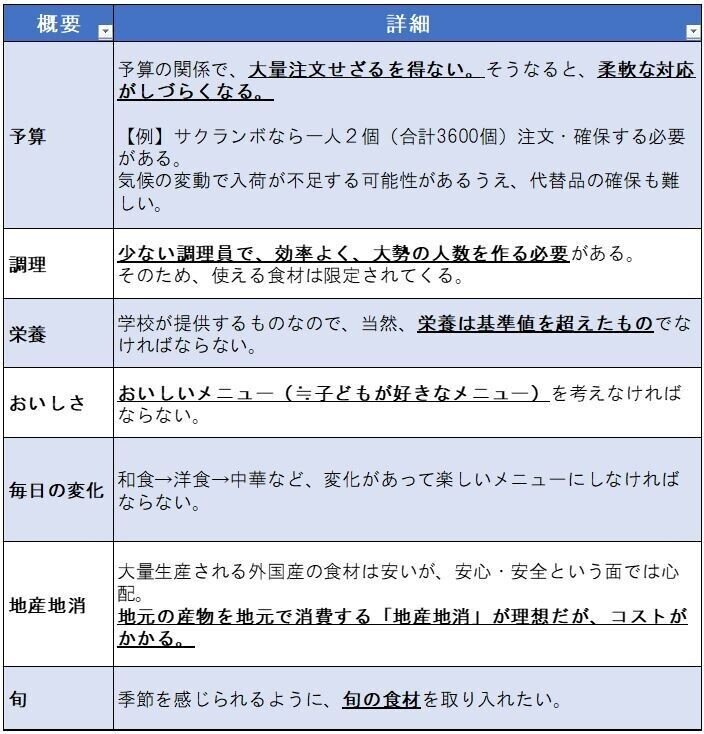

下の票は、食材を決めるときの課題を私がまとめたものです。

食材の決定だけでも、これほどの課題があるのです。

また、献立は一ヶ月以上前に決定して子どもたちに配布する必要があります。

給食の直前になって、気候変動で値上がったり、数が確保できなかったりすることもあります。

その場合は、栄養価と味を保ちつつ他の食材に変更しなければならいのです。

3.検収(納入)

検収とは、収められた食材の品質条件、数量などを確認したうえで受け取ることです。

出典:『そうだったのか!給食クイズ100 ②給食にかかわる人編』p10

肉、魚、豆腐などの生鮮食品は検収時に検温します。

出典:『そうだったのか!給食クイズ100 ②給食にかかわる人編』p10

「肉は、受け取るときに10度以下でなければいけない」と法律で決まっています。安全のためですね。

4.下処理

下処理室というところで、食材を洗ったり下ごしらえをしたりします。

ちなみに、「野菜は、必ず3回洗う」と法律で決まっています。

野菜には、虫や泥などがついている可能性があるからです。

出典:『給食のひみつ』p101

洗うときは、お湯ではなく水です。

真冬でも、素手で水洗いです。

お湯で野菜を洗うと、傷んでしまうからなのです。

また、下処理室は下処理を行なうだけの場所です。

下処理室で調理を行なうことはありません。

調理は、調理室で行ないます。

菌が移動しないようにするためです。

他にも、「人と食材が一緒に移動してはいけない」「履物は部屋ごとに変える」など、徹底的な衛生管理が行なわれています。

出典:『給食のひみつ』p100

5.調理

調理にも大変なことが多いのですが、衛生面に絞って2つお伝えします。

1つめは、検温です。

画像出典:学校給食ができるまで~給食調理員の仕事~

85度以上で加熱されているかを1分以上、検温します。

熱い調理器具の上で、すべてのメニューを検温するのです。

検温は、ノロウイルス対策のため。

ノロウイルスは、85℃以上で60秒以上の加熱を行うことで失活化できると考えられています。ただし、貝類はさらなる加熱が必要。

2つめは、保存食です。

原材料と調理したもの(コロッケやカレーなど)は、すべて2週間保存します。

万が一食中毒が発生した場合、その原因究明をするためです。

出典:『そうだったのか!給食クイズ100 ②給食にかかわる人編』p16

こちらも、すべてのメニューが対象です。

6.竹下先生、給食の苦労を知る

竹下先生は、校長として学校給食会理事会という会議に出席しました。

この会議は、一年間の学校給食について振り返り、翌年度の給食について考える会議です。

そこで、竹下先生は給食に関わる人たちの苦労・努力を知ります

正直なところ、私は学校給食会理事会に出席するまで、給食がこれほど大変なものだとは知りませんでした。

給食ができあがるまでの、そこにたずさわる人たちの苦労を知らなすぎたことを恥ずかしく思いました。

『弁当作りで身につく力』 p18

そして、会議に参加していた人たちの真剣な姿勢に心を打たれ、次の考えを持ちます。

「これほど子どもたちのことを考えてつくられている学校給食はすばらしい!」

(中略)

子どもたちにもっと給食にたいする感謝の気持ちをもたせられないものか。

それもできることなら、学校給食のありがたさを聞かせて教えるのではなく、子どもたち自身の体験をとおして気づいてほしい。

そんなふうに考えるうちに、私のなかで浮かび上がったのが「弁当の日」

でした。

『弁当作りで身につく力』 p18~p19

私が竹下先生を尊敬するところの一つに「体験をとおして気づいてほしい」と考えられたことがあります。

学校給食のありがたみを教える方法は、いくつかあります。たとえば、

―――――――――――――――

◆「給食ができるまで」というビデオを見せる

◆調理員さんへインタビューする

―――――――――――――――

などでしょう。

これらの方法は、比較的簡単に実施できます

しかし、人は体験してこそ気づきくことがあります。

身近な例では、健康。

みなさんも、風邪を引いた時こそ、健康のありがたみに気づかれるのではないでしょうか。

献立、食材の買い出し、調理、弁当箱詰め、後かたづけのすべてを子どもだけにさせれば、毎日当たり前のように目の前に並べられる学校給食の「向こう側」が見えるようになるのでないか。

いや、学校給食だけではない。なによりも生きるための基本である「食」について、子どもたちが考えるきっかけになるのではないだろうか……。

『弁当作りで身につく力』 p20

こうして、「弁当の日」が生まれました。

「弁当の日」が生まれたきっかけは「給食」だったのです。

7.「弁当の日」を経験して給食の見方が変わった?

では、子どもたちは「弁当の日」を経験したことで、給食に対する見方・考え方は変わったのでしょうか?

竹下先生は、本の中で次のように書いています。

学校給食の残食が減りました。”弁当の日”実施との因果関係は調べていません。

でも相関関係はあると思っています。

アンケートによると、“弁当の日”を実施しても好き嫌いは変わっていませんでした。

残食が減ったことについては、子どもが答えたのは「作ってくれた人の気持ちが分かるから残せません」ということでした。

子どもというのは、本当に素晴らしいと思います。

教師が頑張れば頑張るほど、応えるものなのです。

8.まとめ

給食は素晴らしいです。

――――――――――――

◆栄養ばっちり

◆安全・安心

◆おいしい

◆あたたかい

――――――――――――

という四拍子そろった給食が、250円~300円程度で食べられるのですから。

250円といえば、コンビニおにぎり2個相当ですよ。

しかし、給食に関わる人たちの苦労・努力をご存じでない人は多いのではないでしょうか?

私も、そうでした。

小中学生の頃、

「魚ぁ?ザコザコww 肉が食べてーよ!」

と好き嫌いを言っていた自分にバックドロップをかましたいですね。

出典:『餓狼伝』

さて、このような経緯で始まった「弁当の日」は、全国に広がりつつあります。

ところで、みなさんは大学生の食生活といえばどのようなイメージを持たれるでしょうか?

もしかしたら、「インスタントばかり」「飲み会が多い」「朝食抜き」というイメージがあるかもしれません。

次回は、大学生版「弁当の日」です。

ご期待ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

👇👇続きはこちらです👇👇

引用した部分は、note上で読みやすくなるよう改行などを加えました。

また、太字にしたのも私です。

出版を目指しています! 夢の実現のために、いただいたお金は、良記事を書くための書籍の購入に充てます😆😆